은영연·유가·영친의

과거는 958년(광종 9)에 시작된 이래 1894년(고종 31)까지 무려 1,000년에 가까운 역사를 지니고 있다. 또 이러한 과거에는 급제자를 위한 궁궐의 잔치인 은영연, 급제자 등이 길거리에서 행하는 일종의 퍼레이드라 할 수 있는 유가, 지방 급제자의 경우 고향 지역의 지방 관아에서 베푸는 영친의 등 공식적인 행사에 모두 광대들이 동원되었기에, 이는 광대들에게도 주요한 행사의 하나였다. 과거가 있게 되면 우선 급제자 등을 알리는 방방 의식(放榜儀式)이 행해졌다. 그리고 급제자를 위한 궁궐에서의 잔치인 은영연이 베풀어졌다.

고려시대의 은영연은 다음과 같은 이색의 시에 남아 있다.

급제자들은 갈도(喝道)하여 도성을 기울이는데 / 綴行呵喝傾都城

은영연 석상에서 제생(諸生)들을 바라보건대 / 恩榮席上觀諸生

모두 말하길, 시관이 내게 무슨 상관이랴 / 皆言主司於我何

내가 운이 좋아 성명(聖明)한 임금 만났을 뿐이다253) / 我生有命遭聖明

조선시대에는 문·무과 급제자들에게만 은영연을 베풀어 주었는데, 의정부 혹은 예조가 담당하였다.

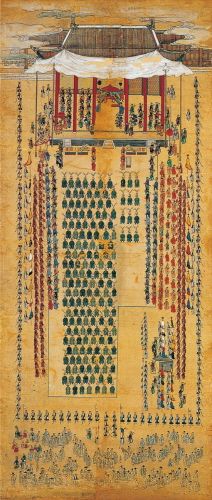

그런데 오늘날 남아 있는 1580년(선조 13)에 행해진 은영연의 그림에는 은영연 석상에서 광대들이 여러 놀이를 벌이는 모습이 생생히 그려져 있다. 당시 임금이 성균관을 방문한 뒤 별시(別試)의 하나인 알성시(謁聖試)를 행하고 뽑은 문·무과 급제자를 위한 은영연인데 광대들이 구슬 던져 받기, 접시돌리기, 땅재주 등의 놀이를 펼치고 있는 것이다.

이러한 은영연과 별도로 방방 의식 이후에는 급제자 등의 유가가 3∼5일간 허락되었다. 급제자의 유가 행사는 과거제 실시 때부터 행해졌다. 왜냐하면 고려의 과거 제도는 당나라의 과거 제도를 모방하였는데,254) 유가는 당나라 때부터 이미 있었기 때문이다.

고려시대 유가의 모습은 다음의 기사로 알 수 있다.

![]() 충목왕 3년(1347)…… 명하여 신급제자가 4일간 유가하도록 하였다가 다시 6일간 유가하도록 하였다. 국제(國制)에 무릇 등과자(登科者)에게는 특히 남포(藍袍)와 서대(犀帶)를 내리고 꽃을 머리에 꽂고 일산(日傘)을 베풀어 영화롭게 하였다.255)

충목왕 3년(1347)…… 명하여 신급제자가 4일간 유가하도록 하였다가 다시 6일간 유가하도록 하였다. 국제(國制)에 무릇 등과자(登科者)에게는 특히 남포(藍袍)와 서대(犀帶)를 내리고 꽃을 머리에 꽂고 일산(日傘)을 베풀어 영화롭게 하였다.255)

이러한 유가는 시대가 흐를수록 더욱 성대한 모습으로 바뀌었다. 조선시대에 들어서는 문·무과 급제자들 외에도 생원·진사 입격자(入格者) 200명도 이 유가를 할 수 있었기에 규모로나 성대함에서 자못 하나의 국가 축제처럼 되었을 것이다. 그래서 조선시대 세종 때에는 “새로 합격한 생원과 진사들이 유가를 할 때에 길 잡는 소리만 하게 하고, 잡희는 금지시키자.”256)는 의정부의 건의에 따라 유가 때의 잡희를 금지하기도 하였다.

조선 후기의 유가의 모습을 유득공의 『경도잡지』에는 다음과 같이 소개하고 있다.

![]() 진사에 급제하여 방방을 하면 유가를 하는데, 세악수(細樂手), 광대, 재인을 대동한다. 광대는 요사이의 창우이다. 비단옷에 누런 초립을 쓰고 비단 조각으로 만든 가화(假花)를 꽂고 공작선(孔雀扇)을 들고 어지러이 춤추며 익살을 부린다. 재인은 줄을 타고 땅재주를 하는 등 온갖 희롱을 다 한다.257)

진사에 급제하여 방방을 하면 유가를 하는데, 세악수(細樂手), 광대, 재인을 대동한다. 광대는 요사이의 창우이다. 비단옷에 누런 초립을 쓰고 비단 조각으로 만든 가화(假花)를 꽂고 공작선(孔雀扇)을 들고 어지러이 춤추며 익살을 부린다. 재인은 줄을 타고 땅재주를 하는 등 온갖 희롱을 다 한다.257)

이렇듯 유가는 오랜 역사를 지니고 있고, 조선 후기로 올수록 더욱 화려해진 것을 알 수 있다.

한편 유가는 조선시대의 경우 문·무과 급제자 외에도 생원·진사 합격자도 하는 것이므로, 대소과 시험을 모두 보는 3년마다의 식년시(式年試)와 별시인 증광시(增廣試)의 경우에는 문과 33명, 무과 28명, 생원 100명, 진사 100명 등 적어도 260명 이상의 유가 대상자가 쏟아져 나왔다. 그러므로 이때에는 엄청난 규모의 악공과 광대를 필요로 하였다. 유가라 하는 것이 악공이 음악을 연주하며 행렬을 전도(前導)하고, 광대가 재주도 부리며 급제자의 영광을 말과 노래로 알리는 것이기에, 기본적으로 악공과 광대를 필요로 하였다. 그리고 유득공의 『경도잡지』에서 볼 수 있듯이 조선 후기에는 소과인 진사 입격의 경우라도 삼현육각을 연주하는 ‘세악수(細樂手)’, 춤추고 익살을 부리는 ‘광대’, 줄 타는 ‘재인’ 등이 동원되었다. 그러므로 유가 대상자 1명에 5명 정도의 악공과 광대를 배정하더라도 260명 정도의 유가 대상자에 1,000여 명이 넘는 악공과 광대가 필요하였다. 또한 문·무과 급제자만 뽑는, 보통 9개월마다 한 번씩 있었던 각종 별시를 제외하더라도, 이러한 대소과를 모두 뽑는 3

![]() 년마다의 식년시와 증광시도 통계상 2년에 한 번 꼴로 있었다.258)

년마다의 식년시와 증광시도 통계상 2년에 한 번 꼴로 있었다.258)

한편 무과 급제자의 경우는 대체로 조선 전기까지만 하더라도 28명이 유지되었으나, 조선 후기에는 수천 명을 뽑기도 했던 별시를 차치하더라도 식년시에서 수백 명을 뽑기도 하였으므로,259) 급제자의 수를 헤아리는 것은 무의미한 일이었다.

또한 서울에서의 유가를 마치면 지방 출신 급제자는 고향으로 가서 다시 유가를 하고, 급제자 등의 집에서는 또한 급제자의 축하 잔치인 문희연(聞喜宴)을 며칠씩이고 하는 것이기에, 이러한 과거 급제자의 행사는 서울은 물론 전국에 걸쳐 행해졌다.

따라서 조선시대에는 어느 정도 정기적이기도 하고 수많은 악공·광대를 필요로 했던 이러한 과거 급제자의 행사에 전국의 광대들이 ‘우리도 과거 간다네’ 하며 구름처럼 서울로 몰려들었다. 그러한 과거철의 광대의 모습을 송만재(宋晩載, 1783∼1851)는 ‘관우희(觀優戲, 1843)’260)에서 다음과 같이 읊었다.

(44수)

극기(劇技)의 광대는 호남 출신이 가장 많으니 / 劇技湖南産最多

말하기를 우리도 과거 간다네 / 自云吾輩亦觀科

먼저는 진사 시험 뒤는 무관야 / 前科司馬後龍虎

과거가 다가오니 거르지 마세 / 大比到頭休錯過

(45수)

급제한 집에서 광대를 뽑으려 하매 / 金榜少年選絶技

재주를 다투는 것이 재 들은 중들 같네 / 呈才競似聞齋僧

제각기 무리 지어 마당에 가서 / 分曹逐隊等場地

별별 음조를 골라 한 재주씩 보이네 / 別別調爭試一能

![]() 서울 열두 거리 무가(巫歌) 중 ‘창부거리’에서도 과거 때의 광대에 대해 다음과 같이 노래하고 있다.

서울 열두 거리 무가(巫歌) 중 ‘창부거리’에서도 과거 때의 광대에 대해 다음과 같이 노래하고 있다.

팔도 광대가 올라온다

젼라도 남원 광대, 아 광대, 어룬 광대

아 광대는 옥져 불고, 어룬 광대는 단소 불고

로광대는 호 불고, 한양 성 을나올

……

엇 선달을 만낫든야

김 선달을 만낫든야, 리 선달을 만낫든야

……

알성 장원(謁聖壯元)의 경상 감사, 도장원(都壯元)을 다하야고나

삼일유가(三日遊街)를 돌으신 후에

선산에 소분하고, 구산에 소분하고

분으로 돌아가서, 부모 현알하고, 도문잔치261)

과거가 있으면 팔도의 광대들이 몰려들었고, 그 중에서도 조선 후기에 주된 광대 집단이 된 전라도 광대들이 단연 두각을 나타냈던 것이다. 그리고 조선 전기까지만 하더라도 과거 급제자의 행사에서 단연 주요 집단이던 경기도의 광대들도 3년에 한 번 있는 식년시에 맞추어 서울에서 정기 총회를 열곤 하였다 한다.

또한 3년에 한 번 과거시기에 한성에서 도청(都廳)의 총회를 열어 선생안제를 지낸다. 대방(大房) 이하 역원(役員) 선거를 행한 후 향연을 열어 가무(歌舞)를 즐긴다.262)

![]() 과거와 관련된 광대들의 활동이 얼마나 정기적이며 대규모적이었던가를 단적으로 알려 주는 사실이다.

과거와 관련된 광대들의 활동이 얼마나 정기적이며 대규모적이었던가를 단적으로 알려 주는 사실이다.

은영연, 유가 등의 행사와 함께 급제자의 부모를 영화롭게 하는 영친의 의식이 이루어졌는데, 서울에 사는 급제자의 경우는 궁궐에서 술과 음악을 내리고, 지방에 사는 급제자의 경우는 해당 지역 수령이 그 의식을 담당하였다. 이때 지방 급제자의 경우는 자신의 고향 지역에 들어갈 때부터 관할 지역의 수령이 보낸 악공들을 앞세우고 영친의를 위해 그 지역 관아로 들어가는 것이기에 사실상 서울에서 한 유가를 고향에서 다시 한 번 하는 셈이었다. 이러한 급제자의 고향에서의 유가와 영친의에 대해 『고려사』에서는 다음과 같이 규정하고 있다.

새로 급제한 사람이 주(州)에 들어오는 날, 그 주의 주관(州官)은 먼저 장교(將校)와 악공들을 주의 지경 근처까지 보낸 후, 주관도 주의 아전들을 대동하고 5리정(五里亭)까지 나가 관복을 입고 향탁자와 절하는 자리를 갖춘다.

새로 급제한 사람은 5리정까지 와서…… 이것이 끝나면 신급제가 앞서 가고 주관은 그의 뒤를 따라 신급제의 본집으로 가서, 간단히 술과 과일을 차리고 신급제로 하여금 그의 부모에게 축배를 드리게 하고…… 급제자의 부모도 주관과 급제자를 따라 관사(館舍)의 남청(南廳)에 간다. …… 주관이 친히 급제자의 부모에게 술을 올리고, 주식(酒食)을 내고 악(樂)을 주(奏)하며 잡기를 베푼다. 파연(罷宴)에 미쳐 새로 급제한 사람이 감사의 재배(再拜)를 한다.263)

여기서 주목되는 것은 ‘술을 올리고 주식을 내며 음악을 연주하는 것’ 외에 ‘잡기’를 베푼다는 점이다. 이때 ‘잡기’는 여러모로 보아 광대놀이인 것이 분명하다. 이미 고려시대부터 지방 급제자의 지방 관아에서 베푸는

![]() 영친의에 광대들이 공식적으로 동원되고 있었던 것이다.

영친의에 광대들이 공식적으로 동원되고 있었던 것이다.

고려시대 지방 급제자의 영친의에 광대가 동원된 것은 원천석(元天錫, 1330∼?)의 기록을 통해서도 확인할 수 있다.

영친연에 감사하는 시. 병인(幷引) 김목백(金牧伯)에게 올림

…… 백성들 연회 오락 소원함 걱정되어 비록 반나절의 풀 회포가 없다 하더라도 우리는 예의 갖추었음을 만났으니 한때의 좋은 일입니다. 천금의 꽃다운 자리를 열어 우리 노친 맞아 주시고, 하루의 비단 자리 열었으니 높은 자리 허락 용납하소서. 백옥 술잔, 구름 잔 나열하고 서리 수염 학의 머리도 기뻐하십니다. 백희(百戲)가 그치지 않으니 모두가 신선의 좋은 놀이이고, 여덟 음계 서로 어울림이 다 궁우조(宮羽調)의 맑은 소리입니다. 노래 소리 떠들썩하고 술잔, 소반 낭자합니다.264)

원천석이 급제 후 고향인 강원도 원주로 돌아오자 원주에 있던 강원 감영의 목백(牧伯)이 영친연을 열어 광대들의 ‘백희’ 등을 동원하고 있는 것이다.

조선시대에도 지방 관아의 영친의 의식은 대체로 그대로 이어졌다. 조선시대 지방의 유가와 영친의에 대해 한성준(韓成俊, 1875∼1941)은 다음과 같이 증언하고 있다.

21세에 홍성 진영 영장 사또가 불러서 가고, 선달 진사 과거에 서산 태안 지방으로 많이 다녔습니다. 그리고 갑오년 4월 16일-그것이 조선의 마지막 과거 때입니다. 그전에도 종종 서울에 왕래하였는데, 그때는 김학근(金學根) 씨, 손 김성규(金聖奎) 씨가 14세에 진사 급제로 내려올 때입니다. …… 우리가 예산까지 마중 나갔는데, 연건 애삼을 입고 영대를 띠고 갔더니, 나이 어린 그는 행장 속에서 다시 차림 옷과 갓벙거지 보선까지 준비

![]() 하였다가 내어 주며 그 말씀하는 것이나 행동이 위엄이 있고 숙성하였습니다. 그때 의복 준 것은 순임전복 남전대에 오색 주머니 허리띠, 오색 수건 화선(花扇)과 갓벙거지에는 운얼 귀 돈을 쓰고 굴짓타령(공최지치)에 오색실을 드리운 것이었습니다. 그렇게 복색한 사람이 셋인데 소리하는 사람, 춤추는 사람, 그리고 홍패사령(紅牌使令)이라는 소동(小童)이었읍니다. 그리고 사면 잡히고 갔습니다.265)

하였다가 내어 주며 그 말씀하는 것이나 행동이 위엄이 있고 숙성하였습니다. 그때 의복 준 것은 순임전복 남전대에 오색 주머니 허리띠, 오색 수건 화선(花扇)과 갓벙거지에는 운얼 귀 돈을 쓰고 굴짓타령(공최지치)에 오색실을 드리운 것이었습니다. 그렇게 복색한 사람이 셋인데 소리하는 사람, 춤추는 사람, 그리고 홍패사령(紅牌使令)이라는 소동(小童)이었읍니다. 그리고 사면 잡히고 갔습니다.265)

홍성 진영 영장 사또 등이 당시 춤꾼이자 줄타기 광대였던 한성준을 부른 것은 지방에서의 유가나 지방 관아의 영친의 때문으로 볼 수 있다.

| 253) | 이색, 『목은집』 권23, 「등과록(登科錄) 뒤에 쓰다」. |

|---|---|

| 254) | 『고려사』 권73, 지27, 선거1. “대저 그 법은 자못 당(唐)나라의 제도를 사용하였다.” |

| 255) | 『고려사』 권74, 지28, 선거2. |

| 256) | 『세종실록』 권81, 세종 20년 4월 정묘. |

| 257) | 유득공, 『경도잡지』 권1, 유가. |

| 258) | 이성무, 『한국의 과거 제도』, 집문당, 1994, 66쪽. |

| 259) | 이성무, 앞의 책, 157∼161쪽. |

| 260) | 이혜구, 「송만재의 관우희」, 『중앙 대학교 30주년 기념 논문집』, 중앙 대학교, 1955. |

| 261) | 赤松智城·秋葉隆, 심우성 옮김, 앞의 책, 상79∼80쪽. |

| 262) | 赤松智城·秋葉隆, 심우성 옮김, 앞의 책, 하285쪽. |

| 263) | 『고려사』 권68, 지22, 예10, 신급제 진사 영친의. |

| 264) | 원천석(元天錫), 『운곡행록(耘谷行錄)』, 『(영인·표점) 한국 문집 총간 6』, 경인 출판사, 133쪽. |

| 265) | 한성준, ‘고수(鼓手) 50년’ ; 장사훈 편저, 『여명의 국악계』, 세광 음악 출판사, 1989, 127∼128쪽. |