왕실의 음악 기관, 장악원

장악원은 조선시대 궁중 음악을 담당한 기관으로 예조(禮曹)에 소속되었다. 승정원, 사간원, 홍문관, 예문관과 같은 정3품 관청이다. 성종대의 『경국대전』에 의하면 장악원에 소속된 당상관으로는 장악원 제조(提調) 2명이 있고, 당하관으로는 정3품의 장악원 정(正) 1명, 종4품의 첨정(僉正) 1명, 종6품의 주부(主簿) 1명, 종7품의 직장(直長) 1명이 있었다. 이들은 모두 음악 전문인이 아닌 행정 관리이고 실제 음악 연주와 관련된 사람은 체아직 녹관(遞兒職祿官)이다. 체아직이란 정해진 녹봉(祿俸)이 없이 계절마다 근무 성적을 평가하여 녹봉을 지급하기 위해 만든 벼슬을 말한다. 체아직 녹관 가운데 음악 전문인으로서 오를 수 있는 가장 높은 품계는 정6품의 전악(典樂)으로 음악 감독의 역할을 담당한다. 전악을 필두로 하여 종6품의 부전악(副典樂), 정7품의 전률(典律)과 종7품의 부전률, 정8품의 전음(典音)과 종8품의 부전음, 정9품의 전성(典聲)과 종9품의 부전성이 좌방(左坊)의 악생과 우방(右坊)의 악공을 이끌면서 각각 담당한 음악을 준비하여 실제 음악 연주에 임하였다. 장악원 소속의 음악인들은 제사, 연향, 조회, 군사 의례 등

![]() 궁중에서 열리는 온갖 행사에서 필요한 음악 연주를 담당하였으므로 상당히 많은 양의 연주 일정을 소화하여야 했다.

궁중에서 열리는 온갖 행사에서 필요한 음악 연주를 담당하였으므로 상당히 많은 양의 연주 일정을 소화하여야 했다.

한 해 동안 장악원이 담당해야 할 연주를 살펴본다. 가장 많은 횟수를 차지하는 것이 길례인 제사 의례이다. 대사에 속하여 왕이 친히 제사하는 종묘제의 경우 오향제(五享祭)를 지냈으므로 일 년 중 최소 다섯 차례의 제사가 있었다. 종묘 제향은 음력 1월과 4월, 7월, 10월 상순의 네 차례와 납일(臘日)에 치렀기 때문이다. 또 음력 1월과 7월에는 영녕전(永寧殿)의 제사도 함께 올렸기 때문에 종묘와 영녕전의 정기 제사만 국한하여 보더라도 횟수로 한 해에 일곱 차례를 올렸고, 그때마다 장악원에 소속된 연주자와 무동이 음악과 일무를 연행하여야 했다. 또 사직제는 음력 2월과 8월의 첫 번째 무일(戊日), 즉 상무일(上戊日)의 두 차례와 납일까지 세 차례를 치렀다. 결국 종묘제와 사직제, 두 가지의 정기적 대사만 해도 일 년에 열 차례 제례악을 연주하여야 했던 셈이다. 그런데 왕실의 제사는 이러한 대사만이 있는 것이 아니다. 중사에 속하는 풍운뢰우제, 선농제, 선잠제를 비롯하여 문묘제 등의 제례 음악도 장악원 소속의 악공, 악생, 무동이 각각의 정해진 날에 제례악과 일무를 담당하였으므로 제례를 위한 연주 일정은 쉽게 소화하기 어려웠다.

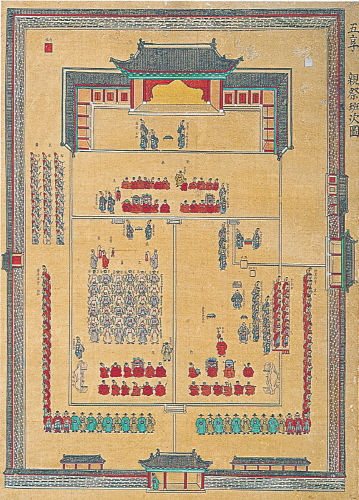

길례인 제사 의례 외에도 가례의 영역에 속하는 수많은 의례에 장악원 소속의 음악인으로 구성된 악대가 동원되었다. 정월 초하룻날과 동짓날의 회례(會禮)는 해마다 정해진 날짜에 열리는 것으로 전정 헌가(殿庭軒

![]() 架) 악대가 구성되어 음악을 연주하였다. 『악학궤범』에 소개된 전정 헌가의 악대에는 편종·편경을 포함하여 건고(建鼓)·응고(應鼓)·삭고(朔鼓) 등의 북 종류 악기와 박·축·어·방향·장고 등의 타악기, 거문고·가야금·당비파·향비파·월금·아쟁·대쟁·해금 등의 현악기, 피리·대금·당적·통소 등 다양한 악기가 편성되어 의례용 음악을 연주하였다. 또 양로연이나 음복연을 비롯하여 갖가지 경사스런 일이 있을 때 열리는 연향에서도 장악원 소속 음악인이 의례용 음악을 연주하였다. 이때에는 연주 규모, 용도, 목적에 따라서 전정 헌가, 전상악(殿上樂), 등가(登歌), 전후 고취(殿後鼓吹), 전부 고취(前部鼓吹), 후부 고취(後部鼓吹) 등 다양한 악대가 편성되어 연주를 담당하였다. 그 밖에 외국 사신을 위한 잔치에서도 장악원 소속의 음악인이 연주를 담당하였다.

架) 악대가 구성되어 음악을 연주하였다. 『악학궤범』에 소개된 전정 헌가의 악대에는 편종·편경을 포함하여 건고(建鼓)·응고(應鼓)·삭고(朔鼓) 등의 북 종류 악기와 박·축·어·방향·장고 등의 타악기, 거문고·가야금·당비파·향비파·월금·아쟁·대쟁·해금 등의 현악기, 피리·대금·당적·통소 등 다양한 악기가 편성되어 의례용 음악을 연주하였다. 또 양로연이나 음복연을 비롯하여 갖가지 경사스런 일이 있을 때 열리는 연향에서도 장악원 소속 음악인이 의례용 음악을 연주하였다. 이때에는 연주 규모, 용도, 목적에 따라서 전정 헌가, 전상악(殿上樂), 등가(登歌), 전후 고취(殿後鼓吹), 전부 고취(前部鼓吹), 후부 고취(後部鼓吹) 등 다양한 악대가 편성되어 연주를 담당하였다. 그 밖에 외국 사신을 위한 잔치에서도 장악원 소속의 음악인이 연주를 담당하였다.

조선시대의 장악원은 궁중에서 벌어지는 각종 의례에 필요한 음악과

![]() 춤을 공급하였다. 각종 의례에서 연행되는 악무(樂舞)는 예와 무관하게 이루어지는 것이 아니라 상호 보완적인 관계로 연행되는 것이므로 예악 모두에 밝은 장악원 제조의 역할이 중요하였다. 음악 연주에 뛰어난 실력을 지니고 있으면서 음악 교육에도 능한 전악의 음악 감독 역할은 또 다른 맥락에서 중요하였다. 예에 밝은 장악원 제조의 조정 아래 장악원 소속 음악인들의 기예가 어우러져 조선시대 궁중 음악이 제 모습을 갖출 수 있었다. 조선시대 장악원은 예악 정치 구현을 위한 악의 실현에 있어서 큰 비중을 차지한 음악 기관이었다.

춤을 공급하였다. 각종 의례에서 연행되는 악무(樂舞)는 예와 무관하게 이루어지는 것이 아니라 상호 보완적인 관계로 연행되는 것이므로 예악 모두에 밝은 장악원 제조의 역할이 중요하였다. 음악 연주에 뛰어난 실력을 지니고 있으면서 음악 교육에도 능한 전악의 음악 감독 역할은 또 다른 맥락에서 중요하였다. 예에 밝은 장악원 제조의 조정 아래 장악원 소속 음악인들의 기예가 어우러져 조선시대 궁중 음악이 제 모습을 갖출 수 있었다. 조선시대 장악원은 예악 정치 구현을 위한 악의 실현에 있어서 큰 비중을 차지한 음악 기관이었다.