[학습 자료]

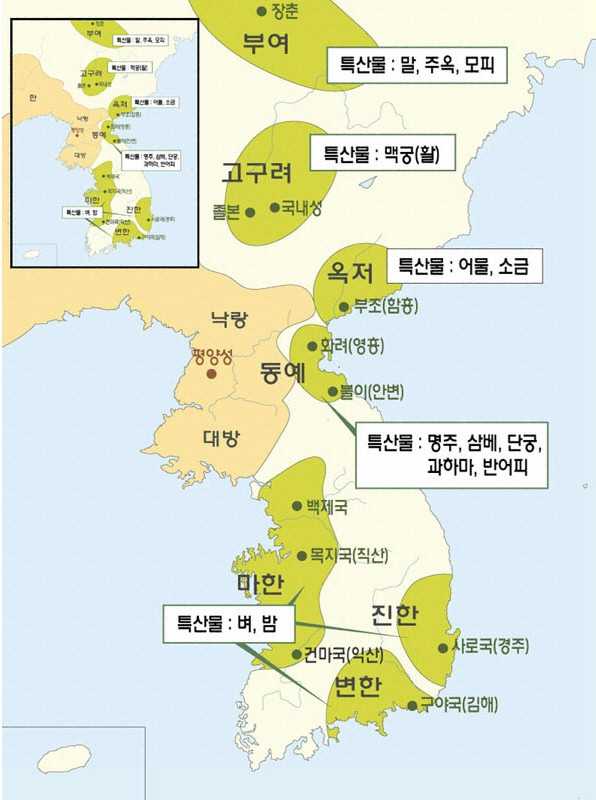

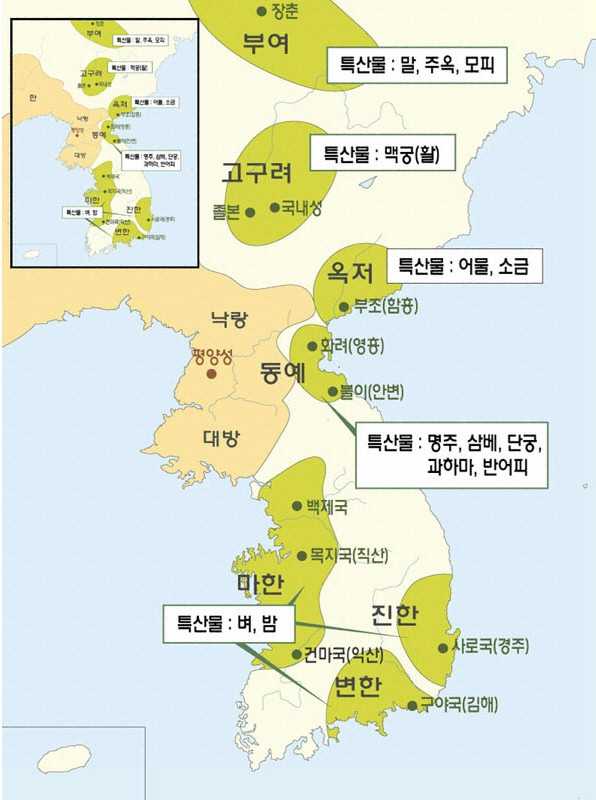

1. 부여

1. 관제와 정치

◦ 벼슬은 육축 이름을 따라 마가(馬加) · 우가牛加) · 구가狗加) · 저가豬加)라 칭했고 부락에는 호민豪民)이 있고하호(下戶)라 불리는 백성 노복이 있었다.

◦ 제가들은 별도로 사출도四出道)를 주관하는데 큰 곳은 수천 가이며 작은 곳은 수백 가였다.

◦ 가뭄이나 장마가 계속되어 오곡이 잘 익지 않으면 그 허물을 왕에게 돌려‘왕을 마땅히 바꾸어야 한다’라고 주장하였다.

2. 법률

◦ 살인자는 죽이고 그 가족을 몰수하여 노비로 삼았다.

◦ 도둑질한 자는 열두 배를 배상케 하며 남녀가 음란하고 부인이 투기하면 모두 죽였다.

◦ 형이 죽으면 형수를 아내로 삼는 것은 흉노의 풍속과 같았다.

◦ 군사 일이 있으면 하늘에 제사를 지내는데 소를 잡아 발굽을 관찰하여 길흉을 점쳤다.

◦ 적이 있으면 제가 스스로 싸움에 나섰으며 하호는 식량을 날라다가 군사들을 먹였다.

◦ 여름에 사람이 죽으면 얼음을 넣어 장사지내며 사람을 죽여 순장을 하는데 많을 때는 백 명이나 되었다.

3. 제천 행사

◦ 은력 정월의 제천 행사는 국중 대회로 연일 먹고 마시며 춤추는데 이를 영고라 한다. 이 때에는 형벌을 중단하고 죄수를 풀어주었다.

◦ 옷은 흰옷을 숭상해서 흰 포목의 큰 소매통도 포와 바지를 입고 가죽신을 신었으며 나라밖으로 나갈 때는 비단옷과 털옷을 즐겼다.

2. 고구려

1. 관제와 정치

◦ 그 나라는 왕이 있고 관직은 상가, 대로, 사자, 조의, 선인 등이 있으며 높고 낮음에 각기 등급이 있었다.

◦ 모든 대가들은 자체로 사자, 조의, 선인을 두고 그들의 이름을 왕에게 아뢰었다.

◦ 나라안의 대가들은 밭을 일구지 않았으며 앉아서 먹는 자가 만 여 명이나 되었다.

◦ 하호들은 멀리서 쌀, 어물, 소금을 메어다 공급해 주었다.

2. 관제와 정치

◦ 백성들은 노래 부르고 춤추기를 좋아한다.

◦ 큰 창고는 없고 집집마다 작은 창고가 있는데 이를 부경이라 하였다.

◦ 10월의 제천 행사는 나라의 큰 모임으로 동맹이라 했다.

◦ 감옥이 없었으니 죄인이 있으면 제가들이 논하여 죄인을 죽이고 처자를 몰수하여 노비로 삼았다.

◦ 혼인할 때는 미리 구두로 정하여 여자측에서 자신의 집뒤에 집을 만들어 남자를 데려와 자식을 낳고 자란 뒤남편의 집으로 돌아간다.

◦ 사람들은 힘이 세서 전투를 익혔으므로 옥저와 동예도 복속되었다.

3. 옥저

1. 정치

◦ 대군왕은 없고 대대로 읍락에 장수가 있었다. 읍락 장수는 다 자칭 삼로라 했다.

◦ 나라가 작아 큰 나라 틈에 핍박을 받아오더니 드디어 고구려에 신하국으로 복속되었다.

2. 풍속

◦ 토지는 비옥하고 사람들은 소박하고 정직하며 굳세고 용감했다.

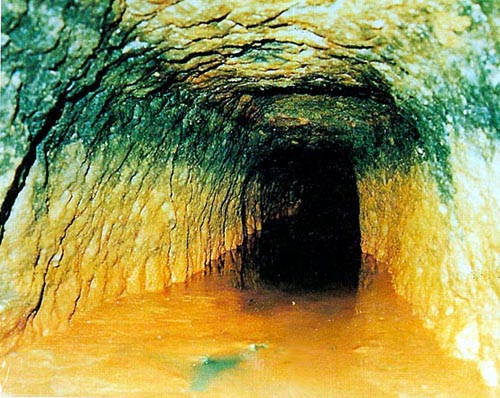

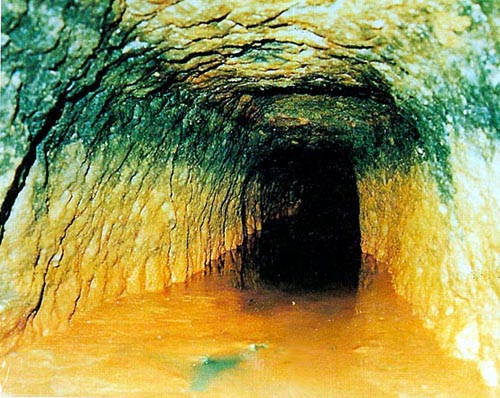

◦ 장사 지낼 때는 길이 10여척의 커다란 목곽을 만들어 한쪽 끝이 열리도록 문을 만든다. 사람이 죽으면 형체만 덮이도록 했다가 썩으면 뼈를 취하여 곽 가운데 넣는다. 집안 사람들은 모두 한 곽을 공유하며 죽은 사람의 숫자대로 살아 있을 때와 똑같은 모습으로 나무로 모양을 새긴다. 그리고 옹기솥에 쌀을 담아 곽 주위에 그것을 엮어 매단다.

4. 동예

1. 위치

◦ 남은 진한 북은 고구려, 옥저와 접해 있으며, 동으로는 대해와 연해 있다.

◦ 지금 조선의 동쪽이 모두 그 지역으로 호구 수는 2만이다.

◦ 옛날 기자가 조선으로 와서 8조의 교로서 가르치니 사립문을 닫지 않아도 백성들이 도적질하지 않았다.

2. 풍속 및 제천 행사

◦ 산천을 존중하여 산천에 자기 부분이 있었으므로 함부로 서로 들어갈 수 없었다.

◦ 읍락이 서로 침범하면 포로와 우마를 보상하여 상호 처벌했다. 이를 책화(責禍)라 하였다.

◦ 해마다 10월 제천 행사에는 밤낮으로 춤추며 마시는데 이를 무천舞天)이라 하며 또 범을 신으로 섬겨 제사를지내기도 하였다.

5. 삼한

1. 풍습

삼한은 토지가 비옥하여 벼농사를 짓고 오곡을 재배하는 토착 농경 사회였으며 양잠을 하여 옷감을 만들기도 했다. 가옥은 <삼국지>에 “거처는 초가에 토실(土室)을 만들어 사는데 그 모양은 마치 무덤과 같았으며 그 문은 윗 부분에 있다”는 기록을 근거로 수혈 주거(竪穴住居)로부터 지상 가옥으로 발전하는 과도기적 단계로 해석하고있다. 장례에 관(棺)은 있으나 곽(槨)이 없다고 하여 토광묘라 해석하는데 소나 말을 타는 대신 순장(殉葬)하는 풍속이 있었다고 <삼국지>는 전하고 있다. 변한에서는 큰 새의 깃털을 장례에 사용하여 죽은 자가 승천한다고 믿었으며 편두(偏頭)와 문신의 풍속이 있었는데 이는 남방 문화의 영향이라고 해석하기도 한다.

- 살아 있는 한국사1 -

|

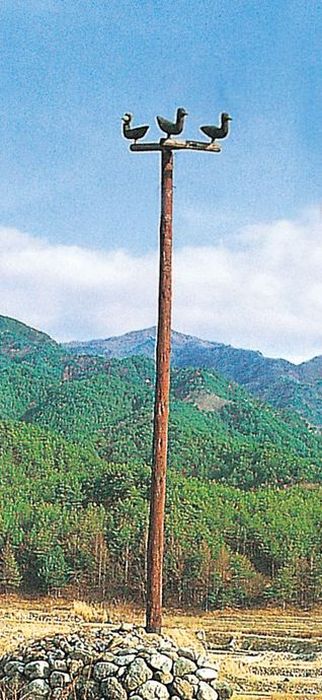

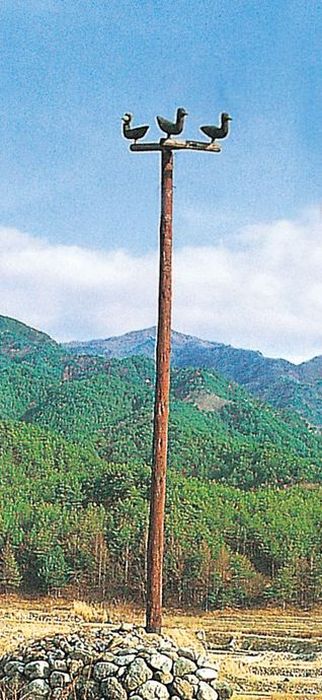

2. 소도

제사와 정치가 완전히 분리되지 않았던 삼한 사회에서는 제사를 매우 중요하게 여겨 소도라는 별읍을 두었다. 각별읍에는 매년 한두차례 제사장인 천군을 선발하여 일정한 장소에서 제사를 지내며 질병과 재앙이 없기를 빌었다. 이 제사를 지내는 장소를 소도라 하였는데 이곳은 정치적 군장의 세력이 미치지 못하였다. 특히 죄를 짓고도망쳐 온 사람이 일단 소도 안에 들어가면 잡지 못했다고 한다. 이를 보고 중국사람들은 “삼한에서는 많은 사람들이 도적질하기를 좋아한다”라는 말까지했다. 하지만 이것을 사실과 전혀 다르다. 소도는 제정 일치 단계를벗어나 제정이 분리되어 가는 사정을 반영하고 있다. 이런 상황에서 철기 문화가 들어오면서 이전 단계에는 없었던 사회적인 문제점들이 드러났다. 많은 주민들이 모여 살면서 사람들 관계가 복잡해졌던 것이다. 그러다 보니 전에는 죄가 안 되었던 것들이 이제는 죄가 되어 처벌해야 하는 일들이 생기고 또 반대로 전에는 죄가 되었던 것이 이제는 용서해주어야 할 필요도 생기게 된 것이다. 이런 과도기적 상황에서 이전에는 죄였지만 이는 죄가 아닌 일들을 범한 사람들을 소도에서 받아들여서 보호했던 것이다. 즉 사회적 변화 속에서 새로운 갈등요소들이 증폭되었을 때 소도가 그것을 늦추어 주는 완충 지대 역할을 했던 것이라 하겠다.

- <역사 속의 역사 읽기1>, p.105~106 -

|

6. 왜 우리는 ‘한(韓)’민족인가?

대한민국大韓民國)에서 ‘대’라든가 ‘민국’은 모두 보통명사이고 고유한 부분은 ‘한’이란 말이다. 우리 민족은 ‘한민족’이라 부르는 것도 이‘한’에서 나온 것이다. 그렇다면 ‘한’이라는 말은 어디서 유래한 것일까. ‘한’이란 호칭은 기원을 전후하여 한반도 남쪽에 자리잡았던 마한․진한․변한이라는 부족들의 이름에서 나온 것이다. 물론 당시 한반도에는 한족(韓族) 외에도 후에 부여․고구려 등을 세운 예맥족(濊貊族)과 같은 다른 종족도 있었다. 이렇게 ‘한’ 외에도 ‘예’니 ‘맥’이니 하는 말이 있었는데 ‘한’이라는 말이 우리나라를 대표하는 명칭으로 남게 된 이유는 삼국을 고구려가 아닌 신라가 통일했기 때문이다. 신라 사람들은 본래 한족에서 출발했기 때문에 자기 나름의경험에 의해 고구려․백제․신라의 통일을 ‘삼국의 통일’이 아니라 ‘삼한의통일’로 인식했던 것이다. 이런 인식이 고려와 조선을 거쳐 오늘까지 이어졌던 것이다. ‘한’이란 말은 ‘크다’ 또는 ‘밝다’의 뜻이다. 어떤 사람은 ‘한’은 순수한 우리말 ‘’이라고 주장하기도 한다. 어떻든 ‘한족’이라는 명칭은 ‘큰 민족’, ‘밝은 민족’을 뜻한다고 할 수 있다.

|

자 료 명 |

여러 나라의 경제와 풍습

|

|

|

|

|

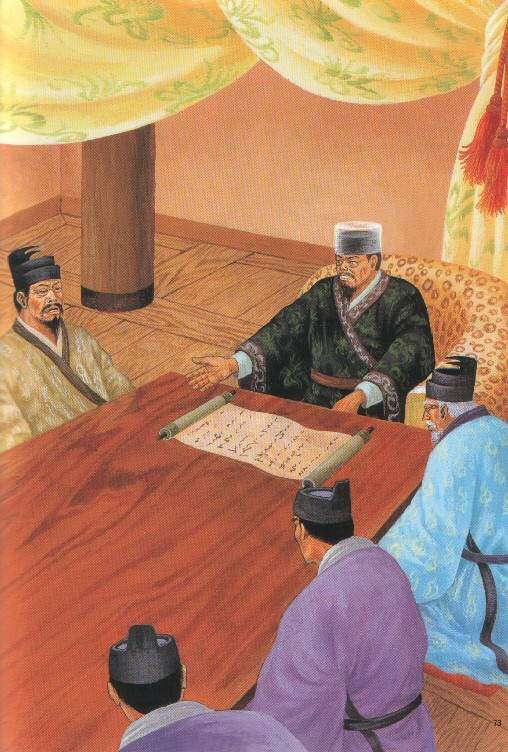

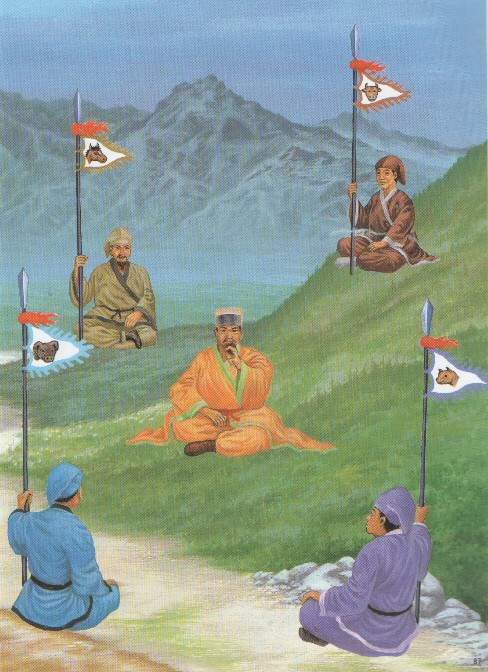

자 료 명

|

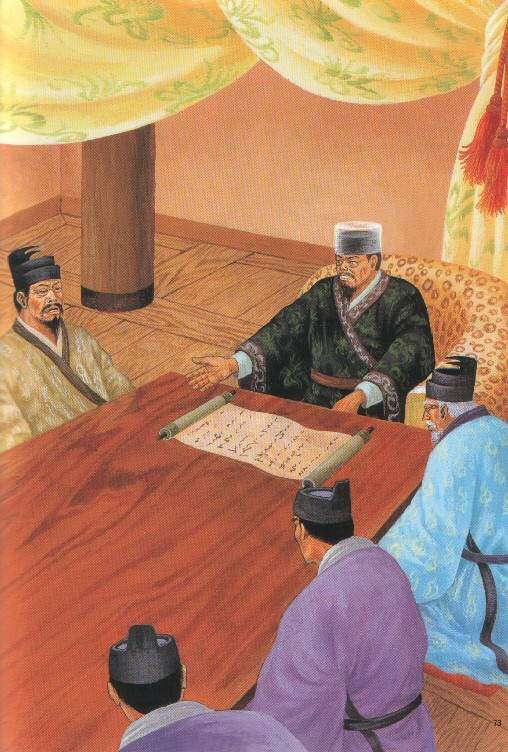

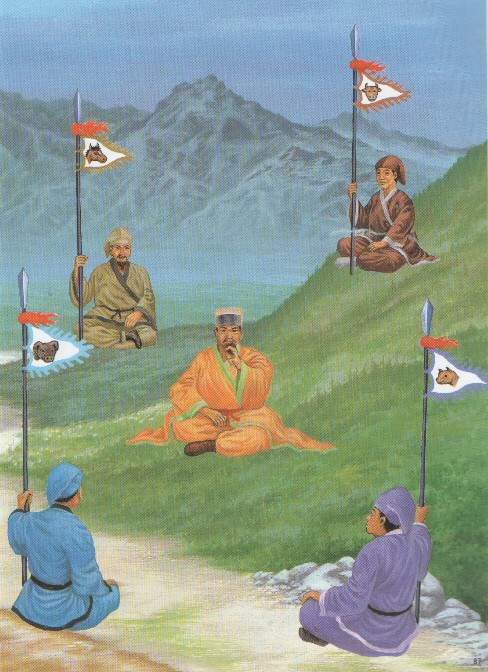

족장 회의와 사출도(부여)

|

|

족장 회의 |

사출도(부여) |

|

자 료 명 |

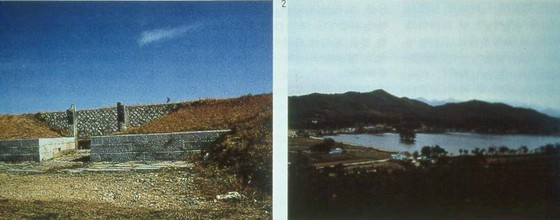

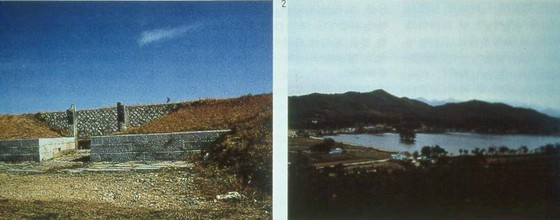

삼한의 저수지 |

|

벽골제(김제)와 의림지(제천) |

수산제의 수문(밀양) |