화성 건설과 함께 성장한 수원의 장시

수원(水原)은 새로운 도시를 조성하면서 상업 중심지로 성장한 곳이었다. 수원이 정치적·경제적으로 주목을 받게 된 것은 18세기 이후에 이르러서였다. 특히 정조가 아버지인 사도 세자의 묘를 양주에서 수원으로 옮기면서부터 큰 변화가 나타났다. 그 이전까지 수원은 강화·광주·개성과 같이 유수가 파견되는, 행정적·군사적으로 중요한 지역의 하나로 손꼽히는 곳이었다.

정조가 양주 배봉산 기슭에 있던 사도 세자의 묘를 수원의 화산으로 옮길 것을 정한 때는 1789년(정조 13) 7월이었다. 화성(華城)을 이장지로 결정한 이후 정조는 수원 읍치(邑治)의 이전, 상업 부양책의 추진, 장용영 외영의 주둔, 화성 축조 등의 계획을 적극적으로 실행에 옮겼다.

수원이 새로운 읍치로 적당하고 상품 유통의 중심지가 될 수 있다는 견해는 실학자인 유형원도 훨씬 앞선 시기에 이미 지적하였다. 그는 읍내외에 1만 호 정도가 거주할 수 있을 것이라고 하여 수원의 번성을 예견하였다. 수원은 읍치를 옮기면서부터 크게 탈바꿈하기 시작하였다. 정조는 수원 읍치를 팔달산 아래로 정하면서 다음과 같은 내용의 특별 조치를 내렸다.

•10만 냥을 하사하여 옛 수원읍 주민들이 신읍으로 이전하는 비용에 충당케 할 것

![]() •수원부에 구금되어 있는 모든 죄수들에게 특별 사면을 내려 석방할 것

•수원부에 구금되어 있는 모든 죄수들에게 특별 사면을 내려 석방할 것

•수원 읍민으로서 유배 중에 있는 자는 죄의 경중을 물론하고 모두 특별 사면하여 고향으로 되돌려 보내도록 할 것

•광주부에 속한 일용면과 송동면을 수원부 관할로 이속시킬 것

•새로이 신읍에 거주하게 될 농민에게는 앞으로 10년 동안 면세할 것

현륭원(顯隆園) 이전 계획이 확정되면서 읍민과 관아를 새로운 읍치로 건설하는 팔달산 아래 지역으로 이전하는 작업이 본격적으로 추진되었다. 행궁, 관아, 민가 등이 들어서면서 수원의 도시 기반이 하나 둘 갖추어졌다. 화성을 조성하는 과정에서 특히 주목할 만한 것은 종래처럼 부역군(賦役軍)을 강제로 징발하지 않고 고가(雇價)를 지불하는 고군(雇軍)을 모집하여 공사한 사실이다. 이때 고용된 사람들에게는 매일 2전 5푼씩 계산하여 품삯을 지불하였다.

신읍의 건설로 주민의 수도 크게 증가하였다. 새로운 읍치로 이전이 시

![]() 작된 지 2년 후인 1790년(정조 14) 이곳의 민호는 63호에서 719호로 늘어났다. 여기에다 군교·아전·하리 등 각급 관아의 관속(官屬)들도 크게 늘어났다. 그리고 점차 대도회의 모습으로 바뀌어 갔으며, 상권(商圈)도 형성되어 갔다.

작된 지 2년 후인 1790년(정조 14) 이곳의 민호는 63호에서 719호로 늘어났다. 여기에다 군교·아전·하리 등 각급 관아의 관속(官屬)들도 크게 늘어났다. 그리고 점차 대도회의 모습으로 바뀌어 갔으며, 상권(商圈)도 형성되어 갔다.

정조는 수원이 대도회로 성장하기 위해서는 정부가 적극적으로 모민(募民)과 생업에 대한 대책을 마련하고 추진하는 데 달려 있다고 강조하고, 그 대책을 강구하도록 지시하였다. 이에 따라 좌의정 채제공을 비롯한 조정의 대신들이 수원 번영책을 강구하여 보고하였다. 그 내용은 시가를 번영시키기 위해 전방(廛房)들을 조성하고 서울의 부호 20∼30호를 모집하여 이들에게 무이자로 1,000냥을 빌려 주어서 신읍에 집을 짓게 하여 상업의 이익을 얻도록 하는 것이었다. 그리고 1만 냥 정도의 자금을 수원부에 보조하여 기와를 구워 원가에 팔아 기와집을 쉽게 짓도록 하였고, 읍치 부근에 장시를 개설하여 사방의 상인들이 소문을 듣고 몰려들어 전주나 안성에 못지않은 큰 시장이 형성되도록 하는 것 등이었다.

수원을 번영시키기 위한 채제공의 생각은 조정에서 어느 정도의 자금을 대여해 주어 자연스럽게 상거래를 활성화시키자는 것이었다. 하지만 채제공의 의견은 받아들여지지 않았다. 그 이유는 서울의 부호들을 수원으로 유치할 경우 서울 상권이 약화될 것을 우려한 노론계(老論系)의 반대 때문이었다.

이후 수원 부사 조심태(趙心泰, 1740∼1799)가 읍치 부양책을 올렸고, 그 안이 채택되었다. 조심태가 올린 부양책은 서울의 부유한 상인들의 유

![]() 치를 일단 유보하고 먼저 수원 부민을 육성하자는 것이어서 노론계의 반대도 없었고, 앞서 의견을 올렸던 채제공과 우의정 김종수(金鍾秀, 1728∼1799)의 전폭적인 찬성에 힘입어 탄력을 받게 되었다.

치를 일단 유보하고 먼저 수원 부민을 육성하자는 것이어서 노론계의 반대도 없었고, 앞서 의견을 올렸던 채제공과 우의정 김종수(金鍾秀, 1728∼1799)의 전폭적인 찬성에 힘입어 탄력을 받게 되었다.

수원 부양책이 발표되자 곧바로 민인들의 반응이 나타났다. 그 가운데에는 멀리 해남에서 살던 윤선도(尹善道, 1587∼1671)의 후손인 해남 윤씨들이 천릿길을 마다하지 않고 이사를 왔다. 조심태는 이들에게 1,000냥을 따로 떼어 주어 집을 사 주기도 하였다. 이러한 조치에 따라 수원에는 점차 주민의 수가 늘어났고 상품 거래도 활발하게 이루어졌다. 하지만 당초에 기대하였던 것만큼의 성과를 거두지는 못하였다.

수원이 좀 더 정비된 도시적 기반의 조성과 경제적 활성화의 계기를 맞게 되는 것은 정조의 적극적인 추진에 힘입어 화성이 축조되면서부터였다. 화성은 1794년(정조 18) 2월에 착공하여 1796년(정조 20) 9월까지 2년 6개월이라는 짧은 기간에 완공되었다.

이후 정조는 수원에 거주하는 상인들로 하여금 서울의 시전 상인들에게 부여하였던 난전을 금지시키는 권한과 비슷하게 특정 물품의 전매를 적극 추진하였다. 그 특정 물품은 관모(官帽)와 가삼(家蔘)이었다. 즉 관모와 가삼 판매의 독점권을 수원에 이주한 상인들에게 부여하여 수원을 상품 유통의 중심지로 활성화시키고자 한 것이다. 그러나 이 계획은 실행에 옮겨지지 못하였다.

한편, 정조대에 화성의 축조로 한양과 수원을 연결하는 도로가 새로 개설되거나 확장되었다. 수원까지의 도로가 새롭게 정비된 것은 노량진에서 수원까지가 임금이 거둥하는 어로(御路)였기 때문이다. 또 다른 이유는 상품 유통의 발달에 따른 교통의 편리성을 감안한 것이었다. 17세기 후반 이래 전국적으로 도로망과 상품 유통로가 새롭게 개설되거나 정비되었다. 이 시기에 도로망이 급속하게 발전할 수 있었던 것은 지역 간 경제적 연결이 긴밀해지면서 사회적 요구가 높아졌기 때문이었다.

수원은 화성의 축조와 도로의 정비 등으로 이전과는 크게 변화된 모습을 보였다. 수원에는 북문외장(北門外場)과 남문외장(南門外場)이 개설되는 것을 포함하여 모두 아홉 개의 장시가 개설되고 있었다. 인근에서 개설되던 장시는 오산장(4·9)·안중장(2·7)·오매장(1·6)·석현장(2·7)·사사곶장(4·9)·팔탄장(5·10)·세람장(1·6) 등이었다. 장이 열리는 날짜에서 알 수 있듯이 인접한 장들과 될 수 있는 대로 개시일이 겹치지 않도록 하고 있었다.

수원의 장시가 크게 발달할 수 있었던 요인 중 하나는 멀지 않은 거리에 안성장이 개설되고 있었기 때문이다. 당시 안성장은 삼남에서 서울로 올라오는 상품이 거쳐 가는 길목에 위치하고 있어 수원보다 상품 거래가 훨씬 많았다. 따라서 수원은 서울과 안성-삼남을 이어 주는 징검다리 역할을 하며 상품 거래가 더욱 활발하게 이루어질 수 있었다.

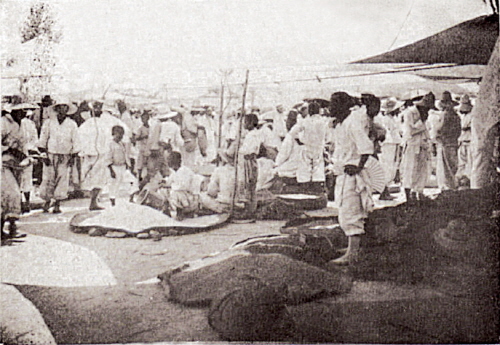

한편 수원의 우시장은 조선 후기 이래 전국적으로 이름난 곳이었다. 장날이면 각지에서 소 장수와 농민들이 몰려들어 언제나 성시를 이루었다. 수원의 우시장은 일반 시장과 함께 섰는데 성내 시장은 열흘 간격으로 9·19·29일에, 성외 시장은 열흘 간격으로 4·14·24일에 열렸다. 시장의 성황은 우시장이 활기를 띠느냐 그렇지 않느냐에 따라 좌우되었다. 소의 거래는 다른 어떤 물품의 거래보다 많은 돈이 오갔기 때문이다.