객주의 증가와 상업 활동

개항장이 외국과의 무역 거점으로 발전을 거듭하자 내지 시장에서 활동하던 상인들이 개항장으로 모여들기 시작하였다. 객주는 내지의 상인과 상품 생산자를 외국 무역상과 연결해 주면서 가장 활발한 움직임을 보인 상인이었다. 본래 객주는 위탁업과 창고업 등에 종사하던 사람들로서 개항 전에 이미 상당한 자금력과 상품 유통권 및 정부로부터 상품 거래에 관한 일정한 특권을 부여받고 있었다. 따라서 외국 무역상들은 무역 초기에 수출입 거래를 이들에게 의존할 수밖에 없었다. 이러한 경제적 여건은 개항장 객주의 상업적 성장을 가능하게 하였다. 인천의 객주는 1889년에 60명, 1897년에 96명이었고, 부산은 1889년에 44명이었으나 1897년에는 237명으로 크게 늘어났다. 원산도 1884년에는 45명이었으나 갑오개혁 이후에는 130∼140명 정도로 증가하였다.150)

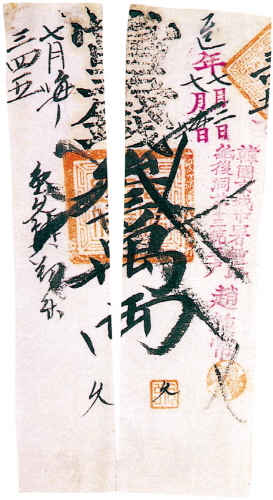

한편 1880년 통리아문(統理衙門)은 객주의 수가 증가하고 물종별·지역별로 전업화됨에 따라 지역별·물종별 담당자인 도객주(都客主)를 차정(差定)하여 수세를 관장토록 하였다. 이들은 동일 지역이나 동일 물종을 취

![]() 급하는 객주의 수가 증가하고 거래량이 많아짐에 따라 나타난 수세 담당자였다. 그런데 도객주가 특정 물종이나 지역, 선척 등을 대상으로 수세를 전관하는 방식이 일반화되자 수세권을 빙자하여 도고를 행하는 폐단이 나타났다.151) 결국 도객주의 수세 담당은 상업의 진흥에 역행하는 결과를 초래하였다.

급하는 객주의 수가 증가하고 거래량이 많아짐에 따라 나타난 수세 담당자였다. 그런데 도객주가 특정 물종이나 지역, 선척 등을 대상으로 수세를 전관하는 방식이 일반화되자 수세권을 빙자하여 도고를 행하는 폐단이 나타났다.151) 결국 도객주의 수세 담당은 상업의 진흥에 역행하는 결과를 초래하였다.

이후 객주제는 여러 차례 제도적으로 변화하였다.152) 인천항의 객주를 살펴보면, 1889년 10월 객주를 통섭하기 위한 방책으로 특허 객주제(特許客主制)가 실시되었다. 이는 25명의 객주에게 특정 지역의 물자를 독점적으로 취급하는 특권을 부여하는 대가로 객주 영업세를 징수하는 것이었다. 그러나 25객주제는 외국, 특히 일본 세력의 방해와 반발로 1년도 채 실시되지 못하였다. 이후 1890년 8월에는 4인두목제가 실시되었으며,153) 1893년 7월에는 감동제(監董制)가 시행되었다.154) 모두가 특허 객주의 성격을 지닌 것이었지만, 특허를 받은 객주가 정부로부터 특권만을 보장받은 것은 아니었다. 이들은 인천항의 객주들에게 부과되는 영업세를 징수하여 상납해야 하는

![]() 책임을 지니고 있었다. 감동제가 실시될 당시 감동이 상납해야 할 세액은 20만 냥에 이르는 거액이었으며, 책임을 다 하지 못할 경우에는 엄형에 처해지기도 하였다.

책임을 지니고 있었다. 감동제가 실시될 당시 감동이 상납해야 할 세액은 20만 냥에 이르는 거액이었으며, 책임을 다 하지 못할 경우에는 엄형에 처해지기도 하였다.

대한제국을 수립한 이후 광무(光武) 정부는 상업을 중시하고 외국 상인의 침투를 저지하는 한편 국내 상업을 보호하는 방책을 펴나갔다. 외국 상인은 개항장을 벗어난 지역에 가옥을 구입하거나 여행권을 소지하지 않고 행상하는 것을 금지하고, 국내 상인의 조직화를 도모하였다. 객주를 비롯한 상인들도 이 같은 지원에 힘입어 기존의 상업 조직을 근대화하거나 근대적 제조 회사, 금융 기관, 상업 회의소 등을 설립하려는 노력을 활발히 전개하였다. 대한제국의 국내 상업 보호 노력에 대해 일본 정부는 큰 불만을 표시하면서 정치적·군사적 압력과 위협을 통해 일본 상인의 진출을 후원하려 하였다.155)

이러한 양상은 개항 이후 지속되어 온 외국 상인과의 대립, 특히 일본 상인의 상권 침투와 행패가 여러 방면에서 심화되면서 조선 상인이 이에 적극 대응하는 현상을 야기시켰다. 예를 들면 1896년 일인 무장 행상단(日人武裝行商團)인 계림 장업단(鷄林奬業團)이 인천에서 조직되어 각지에서 만행을 일삼았다.156) 이에 인천의 객주들은 인천 객주 상회를 모체로 객주들의 공익을 위하여 단합을 꾀하는 한편, 일본 상인에 대항하기 위하여 인천 신상 협회(仁川紳商協會)를 조직하기도 하였다. 이들은 민족계 상인의 상업 자세 혁신을 촉구하면서 상업 정보를 수집하고 제공하는 역할을 수행하고 있었다.

개항기에 이어 광무 연간(1897∼1907)에 들어서도 객주는 계속 증가하였으며, 이들의 상권도 확대되었다. 객주의 상권 확대에 따라 객주의 기능과 역할이 분화하는 현상도 생겨났으며, 특정 물품을 전문적으로 취급하는 객주도 증가하였다. 이들은 전국을 상대로 대자본을 가지고 상품 거래를 대규모로 하고 있었으며, 전국의 상품 유통을 주도하고 있었다.

![]() 객주들은 서울의 경우 이현(梨峴), 칠패(七牌)를 비롯한 성 안팎에 고루 분포해 있었으며, 도매 영업을 하였다. 또한 지방의 각 내륙과 포구에도 객주들이 분포해 있으면서 지방의 대규모 상품 유통을 담당하고 있었다. 객주들의 거래는 주로 어음으로 이루어졌고, 한 해의 거래액이 수백만 냥에 이르는 경우도 있었다.

객주들은 서울의 경우 이현(梨峴), 칠패(七牌)를 비롯한 성 안팎에 고루 분포해 있었으며, 도매 영업을 하였다. 또한 지방의 각 내륙과 포구에도 객주들이 분포해 있으면서 지방의 대규모 상품 유통을 담당하고 있었다. 객주들의 거래는 주로 어음으로 이루어졌고, 한 해의 거래액이 수백만 냥에 이르는 경우도 있었다.

개항장에 있던 객주는 외국 상인, 특히 일본 상인과 대립하며 나름의 상권을 확보 내지 분점하고 있었으며, 수출입 상품의 대외 교역과 개항장 간, 혹은 개항장과 내륙 및 각 포구와의 교역을 전개하고 있었다. 객주들은 직접 해외를 왕래하면서 상품을 거래하는 경우도 있었고, 전통적인 위탁 판매 이외에도 매매업자나 생산자에게 미리 자금을 빌려 주었다가 생산된 상품을 판매하는 방식의 매매 활동을 벌였다.157)

또한 개항장의 객주들은 상권 보호와 확대를 위하여 동업 조직을 결성하기도 하였다. 1880년대 이후에는 무역과 선운, 해운 등을 위해 상사·회사를 설립하거나 운영에 참여하였다. 1883년 원산의 객주는 외국 상인의 침투에 효과적으로 대응하고 관의 수탈을 막기 위하여 객주 상회소를 설립하기도 하였다. 이는 객상에 대한 수세 청부의 기능도 담당하면서 유통상의 독점을 꾀하는 데 매우 효과적이었다. 이후 부산, 인천 등지에서도 객주의 상회소가 설립되었다.

| 150) | 이병천, 『개항기 외국 상인의 침투와 한국 상인의 대응』, 서울대 박사학위논몬, 1985, p.66. |

|---|---|

| 151) | 유승렬, 『한말·일제 초기 상업 변동과 객주』, 서울대 박사학위논문, 1996, pp.282∼283. |

| 152) | 객주제의 변화에 대해서는 박원선, 『객주』, 연세대출판부, 1968과 한우근, 『한국 개항기의 상업 연구』, 일조각, 1970이 참고된다. |

| 153) | 『인천항관초(仁川港關草)』 경인 8월 13일. |

| 154) | 『인천항관초』 계축 7월 20일. |

| 155) | 유승렬, 앞의 책, pp.283∼284. |

| 156) | 한철호, 「계림장업단(1896∼1898)의 조직과 활동」, 『사학연구』 55·56, 한국사학회, 1998. |

| 157) | 유승렬, 앞의 책, pp.284∼285. |