시장 규칙 반포와 시장의 변동

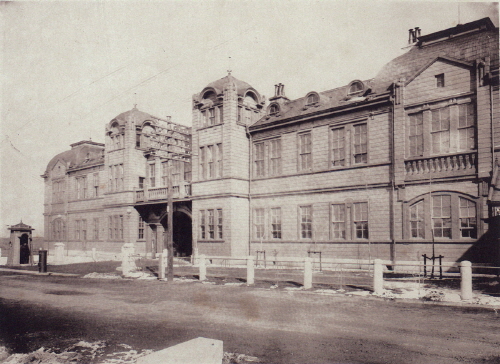

1910년 8월 29일, 우리나라는 국권을 잃고 일본의 식민지로 전락하였다. 같은 해 10월 1일에는 강력한 식민지 통치 기구인 조선 총독부가 설치되고 헌병 경찰 정치가 시작되었다. 일제는 한국의 모든 상권을 장악하고 민족 자본 성장을 억제하기 위한 각종 법령을 선포하였다. 이는 한국 경제를 일본에 예속시키려는 조처였다. 조선은행, 식산은행 등의 국책 은행을 설치하여 조선의 금융 실권을 장악한 후에 곧바로 조선 회사령(朝鮮會社令)

![]() 과 토지 조사령(土地調査令), 시장 규칙(市場規則) 등을 제정한 것이다.

과 토지 조사령(土地調査令), 시장 규칙(市場規則) 등을 제정한 것이다.

조선 회사령은 한국에서 회사를 설립하려면 사전에 조선 총독부의 허가를 받도록 규정한 법으로, 한국인의 회사 설립을 원천적으로 봉쇄하는 데 목적이 있었다. 이러한 조치는 한국을 일본의 독점적 상품 시장으로 만들기 위하여 일본의 산업 자본과 맞설 수 있는 민족 자본의 출현을 원천적으로 억제하려는 의도에서 비롯된 것이다.

조선 회사령이 공포된 1910년부터 1919년까지 회사 설립을 신청한 총 건수는 676건이었는데, 이 가운데 120건은 허가가 나지 않았다. 그리고 허가가 나지 않은 120건은 대부분 한국인이 신청한 것이었다. 이렇듯 일본은 조선 회사령을 이용하여 한국의 새로운 회사 설립을 최대한 제한하였을 뿐만 아니라 이미 설립된 한국인 회사에 대해서도 해산 명령을 내리거나 지점 폐쇄 명령을 내리는 경우가 많았다.193)

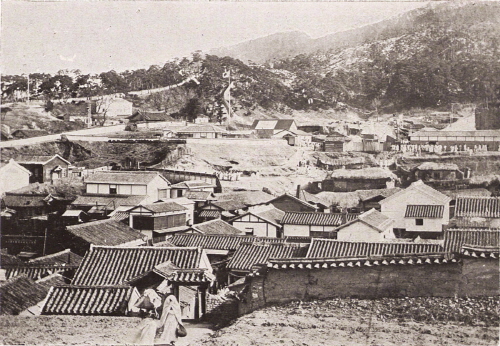

반면에 일본 기업의 설립은 매우 활발하게 이루어졌다. 이 시기에 설립된 대표적인 일본 기업으로는 대일본 제당(大日本製糖)의 자회사인 평양 선

![]() 교리 정당 회사(精糖會社), 미쓰비시 제철 겸이포 공장(三菱製鐵兼二浦工場), 일본 광업 진남포 제련소(日本鑛業鎭南浦製鍊所), 용산 공작 주식회사(龍山工作株式會社), 조선 유지 공업 주식회사(朝鮮油脂工業株式會社), 조선 방직 공업 주식회사(朝鮮紡織工業株式會社), 가다쿠라 제사 공업 주식회사(片倉製絲工業株式會社), 경성 전기 주식회사(京城電氣株式會社) 등이 있다.194)

교리 정당 회사(精糖會社), 미쓰비시 제철 겸이포 공장(三菱製鐵兼二浦工場), 일본 광업 진남포 제련소(日本鑛業鎭南浦製鍊所), 용산 공작 주식회사(龍山工作株式會社), 조선 유지 공업 주식회사(朝鮮油脂工業株式會社), 조선 방직 공업 주식회사(朝鮮紡織工業株式會社), 가다쿠라 제사 공업 주식회사(片倉製絲工業株式會社), 경성 전기 주식회사(京城電氣株式會社) 등이 있다.194)

토지 조사령은 조선 회사령과 더불어 우리나라 경제를 수탈하기 위해 일제가 시행한 2대 기본 사업 가운데 하나였다. 이를 통해 우리나라는 일제의 식량 공급지로 재편되었다. 조선 총독부 토지 조사국은 토지 조사 사업과 병행하여 1913년부터 1917년까지 5년 동안 우리나라 방방곡곡에 산재해 있던 시장을 정밀하게 조사하였다. 이는 조선의 시장, 상업망, 유통망을 장악하여 식민지 경제 체제를 확립하려는 조처였다. 그리고 이렇게 수집된 시장 조사 자료를 통해 조선 총독부는 시장 설치 및 감독권을 장악하였다. 즉 조선 총독부가 모든 시장 정책 권한을 갖게 되었으며, 지방 장관은 조선 총독부의 지시에 따라 각 지방의 시장 정책을 수행하였다.195)

이 과정에서 조선 총독부는 1914년 9월에 시장 규칙을 제정하였다. 조선 총독부령 제136호로 반포된 시장 규칙의 명목은 전통적이고 전근대적인 한국의 재래 시장을 근대화한다는 것이었다. 그러나 그 실제 목적은 전통적인 한국 민족 상인의 정신을 계승하고 있던 재래 정기 시장인 장시(場市)를 통제하기 위해서였다.196) 곧 시장 규칙은 일제가 한국 내 시장을 장악하고자 마련한 제도적 장치였던 셈이다. 이로써 일제는 손쉽게 한국 시장을 공략할 수 있게 되었으며, 상대적으로 조선 상인들은 위축될 수밖에 없었다. 이때에 제정된 시장 규칙은 그 후 몇 차례 개정되었으나 1961년에 공포된 시장법에 이르러서야 비로소 폐지되었다.

시장 규칙의 시행으로 상설 도소매 시장과 재래식 장터 시장이 갈라지면서 전통 시장 상권의 아성은 결정적으로 허물어졌다. 우리나라의 전통적 유통망과 상거래 관습이 일대 혼란에 빠지게 된 것이다. 수백 년 동안 상품

![]() 유통을 대표하던 서울의 육의전(六矣廛)이 흔적도 없이 사라진 것은 대표적인 예이다.197) 시장 규칙에서는 시장을 제1호에서 4호까지로 분류하였는데, 이것은 시장의 실상을 반영한 것이 아니라 그들의 통치 전략에 따른 시장 재편이었다. 이에 따라 전통적인 조선의 시장은 제1호 시장으로 분류되었으며, 이른바 ‘신식 시장’은 제2호, 제3호로 나뉘었다.

유통을 대표하던 서울의 육의전(六矣廛)이 흔적도 없이 사라진 것은 대표적인 예이다.197) 시장 규칙에서는 시장을 제1호에서 4호까지로 분류하였는데, 이것은 시장의 실상을 반영한 것이 아니라 그들의 통치 전략에 따른 시장 재편이었다. 이에 따라 전통적인 조선의 시장은 제1호 시장으로 분류되었으며, 이른바 ‘신식 시장’은 제2호, 제3호로 나뉘었다.

제1호 시장인 정기 시장은 “장옥(場屋)을 설치하거나 또는 설치하지 않았더라도 구획된 지역에서 매일 또는 정기적으로 다수 수요자와 공급자가 모여 화물의 매매 교환을 하는 장소”라고 규정하였다. 제1호 시장에는 동대문 시장, 남대문 시장, 약령시(藥令市) 등이 여기에 해당되었다.

제2호 시장인 공설 소매 시장은 “20인 이상의 영업자가 하나의 장옥에서 주로 곡물과 식료품의 판매를 행하는 장소”라고 규정하였다. 제2호 시장은 공공 기관이 도시 주민을 위해 개설한 식료품 및 일용품 시장으로, 소비자 가격의 안정을 유도하고자 판매 가격을 30% 정도 억제하였다. 제2호 시장의 효시는 1910년 일제의 한반도 강점과 동시에 부산 부평동에 설치한 일한 시장(日韓市場)인데, 원래 설치 목적은 부산에 거주하는 일본 거류민의 편의와 가계 보호였다. 경성부는 1920년 12월 서울의 일본인 상가와 한국인 상가에 명동 공설 시장과 종로 공설 시장을 설립하였다. 이듬해 9월에는 용산 공설 시장과 중구의 화원정(花園町) 공설 시장을 설립하였다. 그런데 종로 공설 시장은 한국 상인과 소비자의 호응을 얻지 못하여 1924년 10월에 폐지되고 말았다. 경성부의 행정력도 종로 상인의 저항에 부딪힌 나머지 공설 시장의 운영을 스스로 중단할 수밖에 없었던 것이다. 그러나 1930년대 전시 경제 체제로 전환됨에 따라

![]() 경성부는 다시 물가 조정 수단으로 공설 시장의 증설에 힘쓰기에 이르렀다. 그리하여 1940년 말에는 서대문 공설 시장, 마포 공설 시장, 영등포 공설 시장, 동대문 공설 시탄 시장, 서린 공설 시탄 채소 시장 등 10개의 공설 시장이 운영되고 있었다.

경성부는 다시 물가 조정 수단으로 공설 시장의 증설에 힘쓰기에 이르렀다. 그리하여 1940년 말에는 서대문 공설 시장, 마포 공설 시장, 영등포 공설 시장, 동대문 공설 시탄 시장, 서린 공설 시탄 채소 시장 등 10개의 공설 시장이 운영되고 있었다.

제3호 시장인 수산, 청과 시장은 “위탁한 물건을 경매에 의해 수산물, 소채 또는 과일의 판매를 행하는 장소”로 규정하였다. 일본인 이주자 수가 늘어남에 따라 일본산 청과물과 일본인이 한국 연안에서 노획한 활선어(活鮮魚)의 판로를 개척하고자 조선 총독부는 제3호 시장의 시설 확충에 관심을 집중하게 되었다. 특히 부패하기 쉬운 수산물과 청과물을 대량으로 신속히 거래하려면 판매자와 구매자가 한자리에 모여 경매하는 도매 시장 제도가 필요하였던 것이다. 제3호 시장의 효시는 일본인 수산업자가 메이지(明治, 1867∼1912) 초부터 부산을 왕래하며 어획물을 처리하고자 1904년경에 부산에 개설한 수산 주식회사 어시장이다. 서울에는 1905년 경성역 앞에 주식회사 경성 수산 시장이 설립되었으나 1911년 히노마루(日の丸) 수산 시장에 병합되었고, 1912년 명동에 경성 어시장이 설립되었다. 그리고 경성 식량품(食糧品) 시장이 1912년 개설되어 주로 야채와 염건어 등을 취급하였고, 1925년에는 중앙 물산 주식회사 시장이 설립되어 농산물, 야채, 생선 등을 취급하였다. 1927년에 이르러 경성부는 수산물의 유통과 공급을 합리화하기 위하여 히노마루 수산 시장, 용산 수산 시장, 경성 어시장의 세 개 시장을 통합하여 경성부 수산 시장으로 발족시켰다. 1936년에는 중앙 물산 주식회사 시장이 경성 식량품 시장을 합병하여 경성부 수산 시장과 함께 서울의 양대 경매 시장으로 자리 잡았다.

제4호 시장인 곡물 현물 거래 시장은 1920년에 제정된 시장으로, “매일 또는 정기적으로 영업자들이 모여 견본 또는 상표에 의해 물품 또는 유가 증권의 매매 취인을 행하는 장소”로 규정하였다. 제4호 시장은 명목상 공설로 되어 있으나 실제로는 개인 또는 회사에 위탁 경영을 맡겨 현물 곡물

![]() 을 대량 거래하였다.198)

을 대량 거래하였다.198)

일본 상인들은 조선 총독부가 마련한 제도적 장치와 지원에 힘입어 유통망과 서울의 상권을 장악해 나갔다. 서울은 일제 강점 직후 명칭이 한성부에서 경성부로 바뀌고 경기도에 속한 일개 지방으로 격하되었다. 조선 왕조 수도로서의 기능을 상실하고 일제 식민지 지배의 색채가 농후한 도시로 변한 것이다. 거주지 또한 일본인이 서울의 중심지에 자리 잡으면서 조선인들은 외곽으로 밀려 나고 있었다. 특히 일제 강점을 전후하여 조선인 거주자의 수는 매우 줄어든 반면에 일본인 이주자는 대폭 늘어났다. 대체로 1910년부터 1935년까지 서울의 총 호수와 인구수 중 조선인과 일본인의 구성은 7 대 3 정도로 파악된다.199)

1910년 강점 당시 일본 상인들은 진고개와 명동을 주요 거점으로 활동하고 있었다. 그러나 이후 일본인 거주지가 넓어지면서 상업 지구 또한 욱정(旭町, 회현동), 황금정(黃金町, 을지로), 남대문통 등으로 확대되었다. 1920년대 이후에는 조선 상인들의 본거지인 종로 일대까지 침투하였다.

![]() 반면 조선 상인들의 상업 활동은 갈수록 위축되었으며, 상업 지구 또한 서울의 중심지에서 밀려나 청량리, 왕십리, 마포 등의 외곽 지대로 내몰리고 있었다. 『동아일보』 1923년 3월 7일자 ‘멸망해 가는 경성’이라는 기사에서는 이런 현실을 다음과 같이 몹시 안타까워하고 있다.

반면 조선 상인들의 상업 활동은 갈수록 위축되었으며, 상업 지구 또한 서울의 중심지에서 밀려나 청량리, 왕십리, 마포 등의 외곽 지대로 내몰리고 있었다. 『동아일보』 1923년 3월 7일자 ‘멸망해 가는 경성’이라는 기사에서는 이런 현실을 다음과 같이 몹시 안타까워하고 있다.

경성의 조선 사람은 무엇을 먹고 살며 무엇을 입고 살며 또 무엇을 의지하여 살아갈까. …… 경성이 물론 상업의 도시라. 그러나 조선 사람의 상업의 도시는 아니며, 경성이 물론 정치의 중심이라. 그러나 조선 사람의 정치의 도시는 아니로다. …… 상업의 기관이 물론 수입을 낳고 따로 생계가 되는 것이 사실이나 그 상업의 기관은 대개 일본 사람의 수중에 있으니, 그 생계가 또한 조선 사람의 생계가 되지 못하는도다. 상업의 도시가 되는 경성에 몸을 붙여 살되 조선 사람은 그 상업의 기관을 차지하지 못하였으며, 정치의 도시가 되는 경성에 몸을 붙여 살되 또한 조선 사람은 그 정치의 기관을 잡지 못하였도다. 물에 있으나 그 물을 먹지 못하고 공기에 있으나 그 공기를 마시지 못하는 가련한 조선 사람, 이 경성의 조선 사람이 과연 무엇을 먹고 살며 또 무엇을 입고 살리오. 대개 먹는 것이 없고 입는 것이 없으면 그 사람은 불가불 망할 수밖에 없고 멸할 수밖에 없도다.200)

서울뿐만 아니라 식민지 조선은 모두 이러하였다. 조선인들의 빈곤화와 구매력 저하는 조선 상업의 약화를 초래하였다. 농촌에서 서울로 올라온 사람들이 늘긴 하였어도 대부분 빈곤층으로 구매력은 매우 낮았다. 게다가 일제가 조선 상업을 위축시키는 여러 정책을 시행하였기에 일본 상인들은 상권을 확대하면서 막대한 자본을 축적해 나갔다. 그리하여 대다수 조선 상인이 농수산물과 같은 기본 생활필수품을 취급하며 영세한 처지에서 허덕거리고 있었던 반면에 일본 상인은 엄청난 부를 빠르게 쌓고 있었다. 그들은 조선에 거주하는 일본인들의 수요품을 공급하는 한편으로 일본

![]() 과 조선 사이의 무역을 독점해 상권의 기축을 장악하였다. 그리하여 조선의 주요 상항(商港)과 도시 가운데 눈에 띄는 곳 치고 일본 상인이 없는 곳이 없으며, 방약무인한 이들의 행태가 정치 세력을 배경으로 더욱 심해지고 있다는 비판의 목소리까지 나왔다.201)

과 조선 사이의 무역을 독점해 상권의 기축을 장악하였다. 그리하여 조선의 주요 상항(商港)과 도시 가운데 눈에 띄는 곳 치고 일본 상인이 없는 곳이 없으며, 방약무인한 이들의 행태가 정치 세력을 배경으로 더욱 심해지고 있다는 비판의 목소리까지 나왔다.201)

| 193) | 김병도·주영혁, 『한국백화점역사』, 2006, p.36. |

|---|---|

| 194) | 조기준, 『한국 자본주의 성립사론』, 대왕사, 1973, pp.392∼393. |

| 195) | 김병도·주영혁, 앞의 책, p.37. |

| 196) | 신세계백화점, 『한국의 시장 상업사』, 1992, pp.163∼164. |

| 197) | 김병도·주영혁, 앞의 책, p.37. |

| 198) | 신세계백화점, 앞의 책, p.180. |

| 199) | 유승렬, 「일제강점기 서울의 상업과 객주」, 『서울학연구』 10, 서울시립대학교 서울학연구소, 1998, p.128. |

| 200) | 『동아일보(東亞日報)』 1923년 3월 7일자. |

| 201) | 「조선 내에 재(在)한 제외인(諸外人)의 경제적 세력, 천분중 구백구십칠분(千分中九百九十七分)을 점유한 광업계에 재한 외국인의 세력」, 『개벽』 제30호, 1922년 12월. |