사천왕의 힘으로 나라를 구하고자

사찰에 갈 때 일주문(一柱門)을 들어서면 대개 거대한 사천왕상(四天王像)이 눈을 부릅뜨고 지나가는 사람들을 내려다본다. 우선 어마어마한 크기로 보는 사람을 압도하는 이들 사천왕상은 통로 양쪽에 각기 두 구씩 있어서 그 문을 통과하려면 고개를 좌우로 돌려가며 사천왕을 보아야 한다. 저마다 손에 무기를 들거나 주먹을 쥔 자세로 눈을 부라린 사천왕의 위협적인 모습을 보노라면, 마치 무슨 죄라도 지은 양 움츠러들게 마련이다.

흔히 법을 지키는 신이라는 의미에서 호법신(護法神) 가운데 하나로 사방을 수호하는 신인 사천왕은 원래 인도의 토착 방위신(方位神)이었다가 불교에 포함된 하위신(下位神)이다. 원래 사천왕은 수미산(須彌山, Sumeru산의 음역)의 동서남북 사방을 각각 수호하고 있다고 알려졌다. 사천왕 각각의 이름은 동방을 지키는 천왕이 동방 지국천(持國天), 서방의 천왕은 서방 광목천(廣目天), 남방의 천왕은 증장천(增長天), 북방의 천왕은 비사문천(毘沙門天), 혹은 다문천(多聞天)이라고 한다. 동서남북 각 방위는 중국에서 음양오행설(陰陽五行說)과 결부되면서 더욱 강조되었다고 생각된다.

![]() 중국의 경우 처음에는 사천왕상이 두 구 정도로 상징적으로 조각된 예가 많고, 당대(唐代) 들어 점차 네 구의 사천왕이 안치되었다. 또 룽먼(龍門) 봉선사(奉先寺)의 사천왕이나 둔황 막고굴의 사천왕상을 보면 본존불(本尊佛) 좌우에 각기 두 구씩 조각되어 네 구의 천왕이라는 점은 틀림없으나 동서남북의 방위와 결부하여 사천왕을 안치한 것은 아니라는 것을 알 수 있다. 반면 중국의 법문사(法門寺) 탑에서 발견된 사리기의 예를 보면 사리함 면마다 한 구씩 천왕을 새겨 넣어서 방위와 관련시켰을 가능성이 있다. 이는 조각상이나 불화의 경우에 동서남북의 방위를 고려하여 사천왕을 세우거나 그려 넣기가 어려웠기 때문에 일어난 현상이라고 생각된다.

중국의 경우 처음에는 사천왕상이 두 구 정도로 상징적으로 조각된 예가 많고, 당대(唐代) 들어 점차 네 구의 사천왕이 안치되었다. 또 룽먼(龍門) 봉선사(奉先寺)의 사천왕이나 둔황 막고굴의 사천왕상을 보면 본존불(本尊佛) 좌우에 각기 두 구씩 조각되어 네 구의 천왕이라는 점은 틀림없으나 동서남북의 방위와 결부하여 사천왕을 안치한 것은 아니라는 것을 알 수 있다. 반면 중국의 법문사(法門寺) 탑에서 발견된 사리기의 예를 보면 사리함 면마다 한 구씩 천왕을 새겨 넣어서 방위와 관련시켰을 가능성이 있다. 이는 조각상이나 불화의 경우에 동서남북의 방위를 고려하여 사천왕을 세우거나 그려 넣기가 어려웠기 때문에 일어난 현상이라고 생각된다.

『금광명최승왕경(金光明最勝王經)』(이하 『금광명경』으로 약칭)에는 이 경전의 설법을 듣는 모든 나라의 국왕과 백성을 지켜 평안하게 할 것이며, 이웃 나라에서 침략하려 하거나 국경을 넘어 침범한다면 사천왕이 마땅히 무수한 귀신과 함께 적병이 스스로 물러가게 하여 온갖 환난이 일어나지 못하도록 하겠다는 대목이 있다. 5세기 초엽에 처음 한문으로 번역된 『금광명경』과 역시 호국 이념과 관계있는 『인왕반야경(仁王般若經)』 등은 통일신라 이전에 우리나라에 전래되었을 가능성이 있다. ‘나라와 민족의 이익을 기원하는 불법(佛法)’이라는 이 경전의 내용은 곧 부처님에 대한 기도의 공덕으로 나라를 지키고, 국난에서 구해 준다는 기본적인 호국 이념의 근거가 되었다. 그러므로 경전의 힘만은 아니지만 다양한 방식으로 사천왕을 언급하고, 그 미술이 우리나라에 전래되면서 사천왕이 부처님의 법과 부처님의 나라만이 아니라 우리나라 역시 지켜 주는 호국의 신으로 받들어지게 된 것으로 보인다. 대표적인 호국 경전 가운데 하나인 『금광명경』은 사천왕이 지니는 막강한 힘과 수호의 위력을 더욱 강조하고, 사천왕에 대한 호국 신앙을 가중하는 역할을 하였을 것이다.

사천왕상이 우리나라에 알려진 것은 대략 삼국시대 말이라고 본다. 우리나라 미술에 처음 나타난 것은 682년(신문왕 2)에 건립된 감은사지(感恩寺

![]() 址) 3층 석탑에서 발견된 사리기(舍利器)에서이다. 이보다 약간 앞선 시기에 만든 것으로 보이는, 사천왕사지(四天王寺址)에서 출토된 녹유사천왕상전(綠釉四天王像塼)도 재료는 다르지만 감은사지 사리기의 사천왕상과 외형상 유사한 특징을 보여 준다. 이 사천왕상전은 벽돌을 만들 듯이 틀을 이용하여 찍어서 형태를 만들고 그 위에 색깔이 있는 유약을 발라 구운 것이다. 비록 제 모습을 그대로 전해 주는 완전한 모습으로 발견되지는 않았으나 당시에 만들던 사천왕의 생김새를 짐작하게 해준다. 현재 남아 있는 상태로 보면 악귀를 깔고 앉아 있는 것이 사천왕의 모습이다. 흙으로 만든 소조상으로 용도는 벽면에 붙이는 전돌인데, 제대로 남아 있었다면 생동감이 넘치는 역동적인 조각이었을 것이다. 구부린 채, 사천왕에게 제압당한 악귀들의 억눌린 얼굴은 마치 세상 모든 악을 대변하는 듯하다. 게다가 녹색 유약을 발라 더욱 눈에 두드러진다. 이러한 사천왕 전돌 파편이 다량 발굴된 것을 보면 당시 사천왕사 한가운데 높이 솟아 있었을 탑 표면이 사천왕상전으로 가득 메워져 있었을 것이다.

址) 3층 석탑에서 발견된 사리기(舍利器)에서이다. 이보다 약간 앞선 시기에 만든 것으로 보이는, 사천왕사지(四天王寺址)에서 출토된 녹유사천왕상전(綠釉四天王像塼)도 재료는 다르지만 감은사지 사리기의 사천왕상과 외형상 유사한 특징을 보여 준다. 이 사천왕상전은 벽돌을 만들 듯이 틀을 이용하여 찍어서 형태를 만들고 그 위에 색깔이 있는 유약을 발라 구운 것이다. 비록 제 모습을 그대로 전해 주는 완전한 모습으로 발견되지는 않았으나 당시에 만들던 사천왕의 생김새를 짐작하게 해준다. 현재 남아 있는 상태로 보면 악귀를 깔고 앉아 있는 것이 사천왕의 모습이다. 흙으로 만든 소조상으로 용도는 벽면에 붙이는 전돌인데, 제대로 남아 있었다면 생동감이 넘치는 역동적인 조각이었을 것이다. 구부린 채, 사천왕에게 제압당한 악귀들의 억눌린 얼굴은 마치 세상 모든 악을 대변하는 듯하다. 게다가 녹색 유약을 발라 더욱 눈에 두드러진다. 이러한 사천왕 전돌 파편이 다량 발굴된 것을 보면 당시 사천왕사 한가운데 높이 솟아 있었을 탑 표면이 사천왕상전으로 가득 메워져 있었을 것이다.

아마도 삼국시대의 우리나라 사람들은 호법신 사천왕을 무엇보다 힘이 강한 존재로 믿었던 것으로 보인다. 특히, 녹유사천왕상전이 발굴된 사천왕사지는 원래 명랑 법사(明朗法師)가 세운 호국 사찰이다. 『삼국유사(三國遺事)』에는 삼국을 통일한 후 당나라의 침략을 받게 된 문무왕이 사천왕사를 세워 당나라 군대를 물리쳤다는 이야기가 실려 있다.51) 침탈해 오는

![]() 당군(唐軍)의 위협 앞에 직면한 문무왕에게 명랑 법사는 낭산(狼山) 남쪽 신유림(神遊林)에 사천왕사를 세울 것을 권하였다. 그러나 당군이 이미 코앞에 들이닥쳐 절을 세울 충분한 시간이 없었던 명랑이 급한 대로 일단 고운 색 비단으로 절을 가설(假設)하고, 문두루 비법(文豆婁秘法)을 쓰자, 풍랑이 심하게 일어 당군이 타고 있던 배가 모두 침몰하였다. 그 후 절을 제대로 세워 사천왕사라 이름하고, 계속 불교 의식(法席)을 열었다.

당군(唐軍)의 위협 앞에 직면한 문무왕에게 명랑 법사는 낭산(狼山) 남쪽 신유림(神遊林)에 사천왕사를 세울 것을 권하였다. 그러나 당군이 이미 코앞에 들이닥쳐 절을 세울 충분한 시간이 없었던 명랑이 급한 대로 일단 고운 색 비단으로 절을 가설(假設)하고, 문두루 비법(文豆婁秘法)을 쓰자, 풍랑이 심하게 일어 당군이 타고 있던 배가 모두 침몰하였다. 그 후 절을 제대로 세워 사천왕사라 이름하고, 계속 불교 의식(法席)을 열었다.

『삼국유사』에는 사천왕사에 바로 사천왕을 세웠다거나 그림을 그렸다는 명확한 언급이 나오지 않지만 사천왕사라는 사찰의 이름과 절터에서 발견된 사천왕을 새긴 전돌을 통해 이 절이 사천왕을 중심으로 한 호국 사찰이었음을 알 수 있다. 절의 창건 목적도 당군의 침략에 맞서 나라를 지키기 위한 일념에 따른 것이 아니었던가. 그러므로 사천왕사지 출토 녹유사천왕상전은 사찰의 주된 예배상이나 의식을 위한 상으로 만든 것은 아니라고 하더라도 호국의 염원을 보여 주는 현세 구복적인 불교 미술의 하나로 볼 수 있다.

사천왕사지 출토 녹유사천왕상전과 관련하여 『삼국유사』에 뛰어난 예술적 재능을 지녔던 양지(良志) 스님에 관한 이야기가 실려 있어 눈길을 끈다.52) 선덕여왕(632∼646)대부터 문무왕대까지 활동하였다는 양지는 이를테면 7세기의 종합 예술인으로, 조각, 서예, 공예에 모두 통달한 예술가였다. 선덕여왕 때는 높이가 16척에 이르는 영묘사(靈妙寺) 삼존불과 천왕상을 만들었고, 흥륜사(興輪寺)에 사액(寺額)을 쓰기도 하였다. 양지가 사천왕사 팔부신장(八部神將)을 만들었다는 기록이 남아 있어, 사천왕상전이 양지의 작품이라고 추정되는 근거가 되기도 하였다. 그러나 팔부신장과 사천왕은 원래 생김새가 다르기 때문에 이 기록에 의거하여 사천왕상이 아니라 팔부중상이라고 보는 것은 무리가 따른다.

크기는 훨씬 작지만 녹유사천왕상전과 달리 완전한 형태로 남아 있는 감은사지 3층 석탑에서 발견된 사리기에 부착된 사천왕상은 사리기를 수호

![]() 한다는 의미가 있다. 이 사천왕상은 당시 유행하던 조각 양식을 그대로 보여 줄 뿐만 아니라 통일신라시대 사천왕상의 원형이 되기도 한다. 감은사 사리기의 사천왕상은 장군의 이미지인데도 넓은 어깨가 강조되었고, 잘록한 허리를 통해 여성 같은 인체의 굴곡을 과장해서 보여 준다. 두꺼워야 할 갑옷은 스타킹처럼 얇게 처리되어 몸에 착 달라붙어 있어 인체를 더욱 잘 드러나게 한다. 이목구비(耳目口鼻)의 윤곽이 뚜렷한 얼굴은 한국인이라기보다는 인도나 서역(西域) 계통의 얼굴로 보이며, 부릅뜬 눈에서는 위협적인 태도가 더욱 강조되었다. 이와 같은 사천왕상의 조형은 당시 중국에서 유행하던 사천왕상의 조각을 어떤 형태로든 참고한 것으로 보인다. 특히, 둔황 막고굴 제45굴의 사천왕상은 상의 규모도 다르고, 재료도 다르지만 감은사 사리기의 사천왕상과 좋은 비교가 될 만하다.

한다는 의미가 있다. 이 사천왕상은 당시 유행하던 조각 양식을 그대로 보여 줄 뿐만 아니라 통일신라시대 사천왕상의 원형이 되기도 한다. 감은사 사리기의 사천왕상은 장군의 이미지인데도 넓은 어깨가 강조되었고, 잘록한 허리를 통해 여성 같은 인체의 굴곡을 과장해서 보여 준다. 두꺼워야 할 갑옷은 스타킹처럼 얇게 처리되어 몸에 착 달라붙어 있어 인체를 더욱 잘 드러나게 한다. 이목구비(耳目口鼻)의 윤곽이 뚜렷한 얼굴은 한국인이라기보다는 인도나 서역(西域) 계통의 얼굴로 보이며, 부릅뜬 눈에서는 위협적인 태도가 더욱 강조되었다. 이와 같은 사천왕상의 조형은 당시 중국에서 유행하던 사천왕상의 조각을 어떤 형태로든 참고한 것으로 보인다. 특히, 둔황 막고굴 제45굴의 사천왕상은 상의 규모도 다르고, 재료도 다르지만 감은사 사리기의 사천왕상과 좋은 비교가 될 만하다.

사천왕상은 통일신라시대는 물론 고려시대에도 계속 유행하였다. 석굴암(石窟庵)을 포함하여 신라 전역에 축조되었던 석탑이나 사리기에서 우리는 크고 작은 사천왕상을 만날 수 있다. 기본적으로는 사천왕이 부처님의 법을 수호하는 역할을 한다고 믿었고, 명랑 법사의 기사에서 볼 수 있듯이 사천왕에게는 나라를 지켜 줄 영험한 힘이 있다고 믿었기 때문이다. 독립된 조각이나 불화로 남아 있는 예가 그다지 많지 않으나 사천왕의 위력에 힘입어 위험에 빠진 나라를 구하고자 하는 기원이 눈에 보이는 듯하다.

고려시대에 조성한 사천왕상의 조각이나 사천왕을 그린 불화는 많지 않으나, 『고려사』에는 호국의 염원이 담긴 사천왕과 관련된 기록들이 적지 않게 보인다. 1074년(문종 28)에 동경(東京) 사천왕사에서 27일 동안 문두루

![]() 도량을 열어 병사들을 지키려 하였다는 기록과, 여진족이 침략하였던 1108년(예종 3)에 비사문사(毘沙門寺)에 사천왕 도량을 설치하였다는 기록이 있다.53) 1217년(고종 4)에는 선덕전(宣德殿)에서 사천왕 도량을 연 기록이 있어서 외적의 침입을 받아 나라가 위험에 처하게 되었을 때, 국난을 극복하기 위하여 사천왕을 모시고, 도량을 개설하여 사천왕의 권능으로 난국을 타개하려 하였음을 알 수 있다.

도량을 열어 병사들을 지키려 하였다는 기록과, 여진족이 침략하였던 1108년(예종 3)에 비사문사(毘沙門寺)에 사천왕 도량을 설치하였다는 기록이 있다.53) 1217년(고종 4)에는 선덕전(宣德殿)에서 사천왕 도량을 연 기록이 있어서 외적의 침입을 받아 나라가 위험에 처하게 되었을 때, 국난을 극복하기 위하여 사천왕을 모시고, 도량을 개설하여 사천왕의 권능으로 난국을 타개하려 하였음을 알 수 있다.

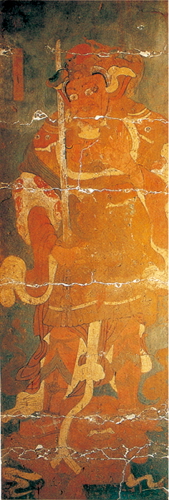

고려시대의 사천왕 도량을 보여 주는 시각 자료로는 부석사(浮石寺) 조사당(祖師堂) 문 입구 양쪽에 있었던 사천왕 벽화가 있다. 조사당에는 고려 후기 벽화 여섯 구가 남아 있는데, 범천(梵天), 제석천(帝釋天), 사천왕으로 모두 조사당의 호법신(護法神)으로 그렸을 것이다. 보존 상태가 좋지 않아서 원래 모습은 보이지 않지만 험상궂은 얼굴로 눈을 부라린 갑옷 차림의 사천왕상임은 알 수 있다. 왼손에 긴 창을 들고 있는 북방 다문천과 역시 왼손으로 화살을 들고 있는 남방 증장천은 통일신라시대의 사천왕상과는 다른 면모를 띠고 있다. 이들 조사당의 사천왕은 보기 드문 회화 자료라는 면에서도, 고려의 사천왕이라는 면에서도 주목받을 만한 예들이다.

조선시대에도 호국의 염원을 담아 사천왕상을 조성한 경우를 찾아볼 수 있다. 특히, 임진왜란과 병자호란을 잇따라 겪고 난 17세기에 집중적으로 조성하였다. 진흙이나 나무로 만든 이 시기의 사천왕상들은 오늘날 우리가 고찰(古刹)의 경내에 들어서면 자주 접할 수 있다. 조선 후기에 조성된 사천왕 중에는 승병(僧兵)의 거점이었던 사찰에 세워진 예가 적지 않아서 호국의 이념과 밀접한 관계가 있음을 짐작할 수 있다.54)

송광사(松廣寺) 천왕문(天王門)에 봉안된 소조 사천왕상은 높이가 4m에 이르는 거대한 상으로 천왕문에 들어서는 사람들을 한눈에 압도하는 위엄을 갖춘 조각이다. 2004년 복장물(腹藏物)을 조

![]() 사하여 제작 시기가 대략 17세기 전반이라는 것과 사천왕 각 상의 명칭을 확인하였다.55) 조선 후기의 일반적인 사천왕상과 비슷하게 배치된 송광사 사천왕상은 천왕문 입구에서 바라보았을 때, 오른쪽에는 북방천(사원 쪽)과 동방천(입구 쪽)이, 왼쪽에는 서방천(사원 쪽)과 남방천(입구 쪽)이 자리한다.56)

사하여 제작 시기가 대략 17세기 전반이라는 것과 사천왕 각 상의 명칭을 확인하였다.55) 조선 후기의 일반적인 사천왕상과 비슷하게 배치된 송광사 사천왕상은 천왕문 입구에서 바라보았을 때, 오른쪽에는 북방천(사원 쪽)과 동방천(입구 쪽)이, 왼쪽에는 서방천(사원 쪽)과 남방천(입구 쪽)이 자리한다.56)

사천왕들의 위치는 전통적인 배치를 그대로 따른 것으로 추정되지만 원·명대 이래 새로운 사천왕 도상의 확립에 따라 각각의 지물(持物)이 바뀌었다. 통상 사천왕의 명칭은 각각의 상이 손에 들고 있는 지물을 보고 판단한다. 감은사 사리기의 사천왕상에서 볼 수 있듯이 당시의 북방 다문천은 대개 작은 보탑(寶塔)을 들고 있지만, 전남 순천 송광사의 다문천은 비파(琵琶)를 들고 있다. 통일신라와 달리 조선 후기에는 서방 광목천이 보탑이나 보당(寶幢)을 들고 있으며, 동방 지국천은 장검을, 남방 증장천은 용과 여의주를 들고 있는 모습으로 바뀌었다. 조선 후기 사천왕상 도상의 변화가 어디서 왔는지를 알려 줄 만한 미술 자료가 아직 명확하게 밝혀지지 않았다.

그런데 원대인 1345년(지정 5)경에 완성된 것으로 알려진 중국의 쥐융관(居庸關) 운대(雲臺)의 사천왕이 동서남북 순서대로 각각 비파, 용과 여의주, 장검, 보당을 들고 있다는 점이 주목된다. 사천왕의 방위에 따른 지물은 다르지만, 지물의 조합은 조선 후기 사천왕의 지물이 어디서 왔는지를 시사해 준다. 물론 미술의 변화는 시대에 따라 여러 가지 다양한 요소들의 영향을 받아 복잡하게 나타난다. 때로는 단순한 영향 관계를 보여 주기도 하고,

![]() 때로는 복합적인 사회와 문화의 반영이 시각화되기도 한다. 인간사가 그런 것처럼, 미술의 역사도 간단명료하게 설명되지만은 않는다.

때로는 복합적인 사회와 문화의 반영이 시각화되기도 한다. 인간사가 그런 것처럼, 미술의 역사도 간단명료하게 설명되지만은 않는다.

조선 후기의 사천왕상은 이전 시대의 사천왕상과 비교해 보면 상당히 이질적이다. 우선 통일신라시대의 사천왕상은 인체의 굴곡을 강하게 드러내 보이며, 율동미를 느끼게 하는 역동적인 조각이다. 사천왕에게 제압당한 악귀의 고통으로 일그러진 얼굴도 생생하게 묘사되었고, 온몸에 힘이 넘치는 사천왕의 골격과 힘줄까지도 세밀하게 표현되었다. 인체에 대한 관심과 묘사력을 보여 주려는 듯이 갑옷도 매우 얇게 처리하였다.

반면, 조선 후기의 사천왕상은 워낙 대형으로 제작되었을 뿐 아니라 명도가 높고 확실하게 대비되는 색으로 화려하게 채색하여 보는 사람의 시선을 사로잡는다. 광화문 한복판에 세워진 이순신 장군 동상만큼이나 인체에 대한 관심은 찾아보기 어려우며 실제의 인체처럼 보이게 하려는 시도도 별로 나타나지 않는다. 두껍고, 무겁게 처리된 갑옷은 당시 장수들이 정말 입었던 갑옷 같은 환상을 준다. 사천왕의 다리 밑에 있는 악귀들은 나쁜 짓을 일삼는 흉악한 귀신의 모습이라고 하기에는 오히려 애교스럽기도 하고, 익살스럽기도 하다. 불국(佛國)을 수호하고, 불법을 지키는 사천왕의 위협적인 모습은 악행을 저지르는 외적들에게는 험상궂게 보였을망정, 조선 후기의 선량한 백성들의 눈에는 자신들을 지켜 주는 정감 있는 이미지로 다가섰을지도 모를 일이다.

| 51) | 『삼국유사(三國遺事)』 권2, 기이(紀異), 문호왕 법민(文虎王法敏). |

|---|---|

| 52) | 『삼국유사』 권4, 의해(義解), 양지사석(良志使錫). |

| 53) | 김정희, 『신장상』, 대원사, 1989, 31쪽. |

| 54) | 노명신, 「조선 후기 사천왕상에 대한 고찰」, 『미술 사학 연구』 202, 한국 미술사 학회, 1994, 104∼105쪽. |

| 55) | 강순애 외, 『송광사 사천왕상 발굴 자료의 종합적 연구』, 아세아문화사, 2006 참조. |

| 56) | 송광사 사천왕의 배치에 대해서는 임영애, 「순천 송광사 사천왕상의 방위 문제와 조성 시기」, 강순애 외, 『송광사 사천왕상 발굴 자료의 종합적 연구』, 아세아문화사, 2006, 136∼138쪽. |