2. 어디를 여행하였는가

구한말 이래 우리나라 사람들은 해외여행을 자주 하게 되었다. 태극 학회(太極學會) 회원인 홍정구(洪正求)가 1906년 8월 2일 이바라키 현(茨城縣)으로 수학여행을 갔다가 10월 16일 귀국하였다는 기록을 보면 이 시기에 이미 일본으로 수학여행을 가는 사람이 있었음을 알 수 있다.

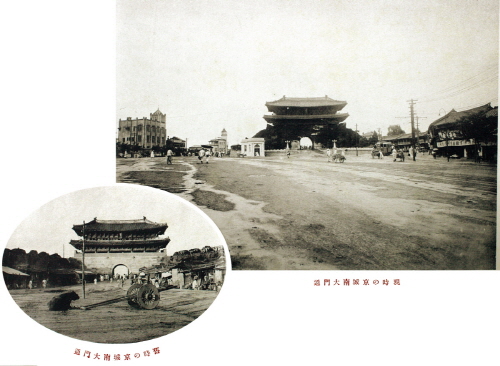

근대에 우리나라 사람이 주로 찾았던 여행지는 흔히 말하는 국내의 명산대찰(名山大刹)과 철도 건설 이후 조선 총독부가 새로이 관광지로 개발하였던 지역이었다. 이들 지역은 철도의 연변에 위치하고 있는 특징이 있었다. 그리하여 조선 총독부 철도국에서는 철도 연선에 따른 관광의 활성화를 위해 각종의 안내 책자나 리플릿 등을 간행하였다. 그리고 앞서도 보았듯이 1912년에 일본 여행 협회가 설립되면서 조선 지부도 설치되었다. 또 3·1 운동 직후인 1920년 조선 총독부는 조선 정보 위원회(朝鮮情報委員會)를 설치하여 조선 사정을 일본 및 외국에 알리고 일본 사정을 조선 및 외국에 알리고자 하였다. 이는 조선에 대한 가혹한 식민 통치가 3·1 운동을 비롯한 조선인의 저항을 불러일으켰으며, 일본의 조선 통치 실상이 외국에도 ‘잘못 알려져’ 일본이 외국의 언론으로부터 비난을 받고 있는 상황을 극복하려는 것이었다. 이 과정에서 조선 정보 위원회는 조선과 일본, 그리고 미

![]() 국과 유럽에서 일제의 식민지 통치의 결과 조선이 근대적으로 발전하고 있다는 사실을 선전하기 위하여 강연회, 간담회, 활동사진 상영회 등을 개최하거나 그림엽서를 발행하여 배포하였다.406) 그리고 일제는 1930년 4월 23일 정부 내에 국제 관광국을 설치하였다. 이는 국책 사업으로 서구인을 중심으로 한 외국인 관광객의 유치를 통해 경제 공황에서 탈출하고 일본의 정책과 이미지를 선전하고 이해시키려는 목적을 동시에 가지고 있었다. 이에 대해 대정익찬회(大正翼贊會) 동아국장(東亞局長)인 나가이 야나기타로(永井柳太郞)는 국제 관광국이 국내외 관광의 진흥을 중심 사업으로 하지만 1937년 중일 전쟁과 1941년 태평양 전쟁으로 확대되는 국제 정세 속에서 일본을 방문하는 외국인에게 일본의 진심을 알리는 일이 국제 관광국이 해야 할 급무(急務)라고 하였다.407) 또 정보국 총재인 이토(伊藤述史)는 관광을 통해 일본의 대외 선전이 성공한 사례를 다음과 같이 들었다.

국과 유럽에서 일제의 식민지 통치의 결과 조선이 근대적으로 발전하고 있다는 사실을 선전하기 위하여 강연회, 간담회, 활동사진 상영회 등을 개최하거나 그림엽서를 발행하여 배포하였다.406) 그리고 일제는 1930년 4월 23일 정부 내에 국제 관광국을 설치하였다. 이는 국책 사업으로 서구인을 중심으로 한 외국인 관광객의 유치를 통해 경제 공황에서 탈출하고 일본의 정책과 이미지를 선전하고 이해시키려는 목적을 동시에 가지고 있었다. 이에 대해 대정익찬회(大正翼贊會) 동아국장(東亞局長)인 나가이 야나기타로(永井柳太郞)는 국제 관광국이 국내외 관광의 진흥을 중심 사업으로 하지만 1937년 중일 전쟁과 1941년 태평양 전쟁으로 확대되는 국제 정세 속에서 일본을 방문하는 외국인에게 일본의 진심을 알리는 일이 국제 관광국이 해야 할 급무(急務)라고 하였다.407) 또 정보국 총재인 이토(伊藤述史)는 관광을 통해 일본의 대외 선전이 성공한 사례를 다음과 같이 들었다.

![]() 얼마 전 도하(都下)의 신문지상에 다음과 같은 뉴스가 게재되었다. 광동 항일파(廣東抗日派)의 신문 기자(新聞記者), 항일 교육(抗日敎育)을 행하던 여교원(女敎員) 등이 처음으로 일본을 방문하고 오랜 미몽에서 깨어나서 “실제 일본에 가서 보니 장 정권(蔣政權)의 선전(宣傳)이 어떻게 허구(虛構)인가를 확실히 알고 왔다. 종래 광주 방면(廣州方面)에서 듣거나 보거나 하였던 항일 정권(抗日政權)의 선전(宣傳)은 모두 사실과 다르다.”고 고백하고 나아가서 경제 제휴(經濟提携), 선린 우호(善隣友好), 문화 교환(文化交換)의 협력(協力)을 맹서(盟誓)하였다는 사회면 기사이다.408)

얼마 전 도하(都下)의 신문지상에 다음과 같은 뉴스가 게재되었다. 광동 항일파(廣東抗日派)의 신문 기자(新聞記者), 항일 교육(抗日敎育)을 행하던 여교원(女敎員) 등이 처음으로 일본을 방문하고 오랜 미몽에서 깨어나서 “실제 일본에 가서 보니 장 정권(蔣政權)의 선전(宣傳)이 어떻게 허구(虛構)인가를 확실히 알고 왔다. 종래 광주 방면(廣州方面)에서 듣거나 보거나 하였던 항일 정권(抗日政權)의 선전(宣傳)은 모두 사실과 다르다.”고 고백하고 나아가서 경제 제휴(經濟提携), 선린 우호(善隣友好), 문화 교환(文化交換)의 협력(協力)을 맹서(盟誓)하였다는 사회면 기사이다.408)

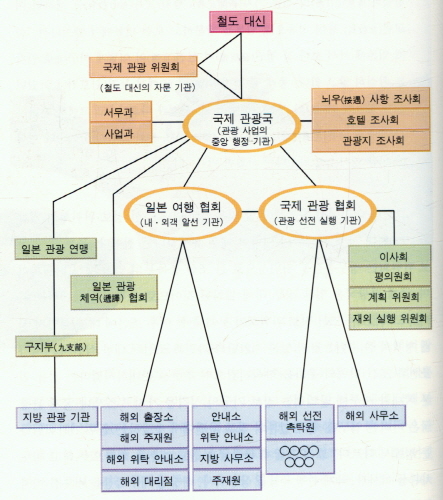

그런데 여기에서 주목해야 할 것은 1920년대 조선 정보 위원회의 역할과 1930년대 국제 관광국의 역할이 매우 유사하다는 점이다. 물론 조선 정보 위원회는 정무총감을 위원장으로 한 조선 총독부의 임시 행정 위원회이며, 국제 관광국은 일본 정부 내에 설치된 것이므로 조직의 위상에서는 차이가 크다. 또한 조선 정보 위원회가 3·1 운동 이후 조선에 대한 식민지 지배 정책의 한 수단으로써 일본 시찰단의 파견과 조선에 대한 식민지 지배가 조선과 조선 민족의 문화를 향상시켰으며 조선을 근대화시켰다는 점을 일본 국내와 서구에 알리려는 정보 기구의 성격을 가지고 있으나 국제 관광국은 이러한 업무를 제국 일본의 정부 차원에서 총괄하는 실무 기관이었다는 점에서 다르다. 그리고 국제 관광국은 철도 대신을 회장으로 하고 철도 차관을 이사장, 국제 관광국장을 상무이사, 대장성 재무국장을 비롯한 이사 18명, 철도성 경리국장과 대장성 주계국장의 감사 2명, 평의원 53명 등의 임원을 둔 국제 관광 협회라는409) 외곽 기구를 통해 사업을 수행하기도 하였다.

1940년 현재 일본의 관광 사업 관련 기구를 그린 ‘일본의 관광 사업 기구도(1940)’를 통해 보면 국제 관광국은 관광 사업의 중앙 행정 기관으로서 관광 선전 실행 기관인 국제 관광 협회와 국내외의 관광객을 알선하는 기관

![]() 인 일본 여행 협회와 긴밀히 협력하고 있었음을 알 수 있다.

인 일본 여행 협회와 긴밀히 협력하고 있었음을 알 수 있다.

앞서 본 바와 같이 조선 정보 위원회는 조선 총독부의 공식 기구가 아니라 임시 행정 위원회라는 성격을 갖고 있었지만 위원장이 정무총감이었다는 것을 감안하면 매우 영향력이 있는 조직이었다. 조선 총독부가 처음부터 의도하지는 않았겠지만 이러한 조선 정보 위원회의 선전 활동은 관광

![]() 사업에 일정한 영향을 끼쳤다. 그것은 조선의 실정을 일본과 외국에, 일본의 실정을 조선과 외국에 알리기 위한 방법의 하나로 일본 시찰단을 조직하여 파견하고 있었기 때문이다.410) 따라서 일본 시찰단의 조직과 파견은 조선인이 본격적으로 해외여행을 하게 된 계기가 되었다.411) 여기에서는 해외여행이 어느 정도 활발하게 전개되었던 1920년대 이후의 사례만을 대상으로 하고자 한다. 그것은 이전 시기의 해외여행이 아직까지 이 시기만큼 대중화되었다고 보지 않기 때문이다.412)

사업에 일정한 영향을 끼쳤다. 그것은 조선의 실정을 일본과 외국에, 일본의 실정을 조선과 외국에 알리기 위한 방법의 하나로 일본 시찰단을 조직하여 파견하고 있었기 때문이다.410) 따라서 일본 시찰단의 조직과 파견은 조선인이 본격적으로 해외여행을 하게 된 계기가 되었다.411) 여기에서는 해외여행이 어느 정도 활발하게 전개되었던 1920년대 이후의 사례만을 대상으로 하고자 한다. 그것은 이전 시기의 해외여행이 아직까지 이 시기만큼 대중화되었다고 보지 않기 때문이다.412)

이와 같이 일제는 관광을 통해 자신들의 정당성을 대내외적으로 선전하고자 하였다. 이렇게 보면 일제의 관광 정책은 단순히 경제적인 목적만이 아니라 일본의 국체(國體)나 정책을 대외적으로 선전하는 수단을 동시에 가지고 있다는 것을 알 수 있다.

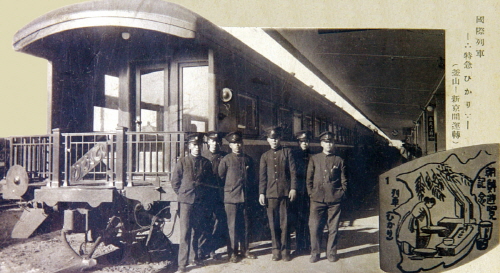

그러면 당시 우리나라 사람들은 어디로 해외여행을 하였을까? 해외여행지는 오늘날과 크게 다르지 않았다. 오늘날 우리나라 사람이 가장 많이 여행하는 국가가 일본과 중국인 것처럼 당시에도 일본과 중국을 가장 많이 여행하였다. 특히 일본은 이미 구한말 이래 많은 유학생과 조사 시찰단(朝士視察團)이 찾은 곳이며 부관 연락선의 취항으로 거리가 더욱 가까워졌다.

![]() 또 중국은 북쪽으로 국경을 마주하고 있을 뿐만 아니라 고대 이래 우리나라와 끊이지 않는 관계를 맺어 온 나라이다. 특히 1931년 만주국의 건립 이래 이른바 ‘만선(滿鮮)’이라는 명목으로 여행이 좀 더 활발하게 이루어졌다. 1937년 중일 전쟁 이후에 일본은 ‘북지 시찰(北地視察)’이라는 명목으로 수많은 시찰단을 중국에 파견하였는데, 이러한 북지 시찰의 붐에 편승하여 조선 실업가들도 북지 시찰에 나서는 일이 잦아졌다. 따라서 중국 여행은 주로 산업 시찰의 형태로 이루어졌다고 할 수 있다. 이 밖에도 간혹 유럽이나 미국을 여행하는 사람도 있었다. 일본과 중국을 여행한 사람이 주로 시찰단의 형식으로 여행하였다면 이들은 개별 여행을 하였다. 이들은 주로 문인, 변호사, 학자, 의사 등 당대의 엘리트였다. 대표적 인물은 우리나라 최초의 여류 화가인 나혜석(羅蕙錫), 신간회(新幹會) 중앙 집행 위원장을 역임한 허헌(許憲)과 그의 딸 허정숙(許貞淑), 박승철(朴勝喆), 정석태(鄭錫泰) 등이다.

또 중국은 북쪽으로 국경을 마주하고 있을 뿐만 아니라 고대 이래 우리나라와 끊이지 않는 관계를 맺어 온 나라이다. 특히 1931년 만주국의 건립 이래 이른바 ‘만선(滿鮮)’이라는 명목으로 여행이 좀 더 활발하게 이루어졌다. 1937년 중일 전쟁 이후에 일본은 ‘북지 시찰(北地視察)’이라는 명목으로 수많은 시찰단을 중국에 파견하였는데, 이러한 북지 시찰의 붐에 편승하여 조선 실업가들도 북지 시찰에 나서는 일이 잦아졌다. 따라서 중국 여행은 주로 산업 시찰의 형태로 이루어졌다고 할 수 있다. 이 밖에도 간혹 유럽이나 미국을 여행하는 사람도 있었다. 일본과 중국을 여행한 사람이 주로 시찰단의 형식으로 여행하였다면 이들은 개별 여행을 하였다. 이들은 주로 문인, 변호사, 학자, 의사 등 당대의 엘리트였다. 대표적 인물은 우리나라 최초의 여류 화가인 나혜석(羅蕙錫), 신간회(新幹會) 중앙 집행 위원장을 역임한 허헌(許憲)과 그의 딸 허정숙(許貞淑), 박승철(朴勝喆), 정석태(鄭錫泰) 등이다.

| 406) | 조선 정보 위원회(朝鮮情報委員會)의 선전 활동에 대해서는 조성운, 「1920년대 초반 조선 정보 위원회의 선전 활동」, 『한국 민족 운동사 연구』 51, 한국 민족 운동사 학회, 2007 참조. |

|---|---|

| 407) | 永井柳太郞, 「大東亞共榮圈の建設と國際觀光事業」, 『觀光』 第1卷 第2號, 日本觀光聯盟·國際觀光協會, 1941.5, 3쪽. |

| 408) | 伊藤述史, 「非常時下に於ける觀光宣傳の重要性」, 『觀光』 第1卷 第3號, 日本觀光聯盟·國際觀光協會, 1941.6, 2쪽. |

| 409) | 『觀光』 第8卷 第1號, 日本觀光聯盟·國際觀光協會, 1940.1. |

| 410) | 일본 시찰단에 대해서는 다음의 글들이 참조된다. 이경순, 「1917년 불교계의 일본 시찰 연구」, 『한국 민족 운동사 연구』 25, 한국 민족 운동사 학회, 2000 ; 김경집, 「일제하 불교 시찰단(佛敎視察團) 연구」, 『불교학 연구』 44, 불교학 연구회, 2002.6 ; 성주현, 「일제의 동화 정책과 종교계 동향」, 『식민지 조선과 매일신보 1910년대』, 신서원, 2003 ; 李良姬, 「日本植民地下の觀光開發に關する硏究」, 『日本語文學』 24, 日本語文學會, 2004 ; 조성운, 「매일신보를 통해 본 1910년대 일본 시찰단 연구」, 『한일 민족 문제 연구』 6, 한일 민족 문제 학회, 2004 ; 조성운, 「1910년대 일제의 동화 정책과 일본 시찰단」, 『사학 연구』 80, 한국 사학회, 2005 ; 박양신, 「일본의 한국 병합을 즈음한 ‘일본 관광단’과 그 성격」, 『동양학』 37, 단국 대학교 동양학 연구소, 2005 ; 한규무, 「한말 한국인 일본 관광단 연구(1909∼1910)」, 『국사관 논총』 107, 국사 편찬 위원회, 2005 ; 조성운, 「1920년대 초 일본 시찰단의 파견과 성격」, 『한일 관계사 연구』 25, 한일 관계사 학회, 2006 ; 박찬승, 「식민지 시기 조선인들의 일본 시찰-1920년대 이후 이른바 ‘내지 시찰단(內地視察團)’을 중심으로-」, 『지방사와 지방 문화 』 9권 1호, 학연 문화사, 2006 ; 조성운 , 「1920년대 일본 시찰단의 조직과 파견」, 『한국 독립 운동사 연구』 28, 한국 독립 운동사 연구소, 2007 ; 조성운, 「1920년대 초반 조선 정보 위원회의 선전 활동」, 『한국 민족 운동사 연구』 51, 한국 민족 운동사 학회, 2007 ; 조성운, 「일제의 식민지 지배 정책과 불교 시찰단」, 『한국 선학』 18, 한국 선학회, 2007 ; 조성운, 「전시 체제기 일본 시찰단 연구」, 『사학 연구』 88, 한국 사학회, 2007. |

| 411) | 물론 일제의 강점 이전에도 조선인 중에는 해외여행을 한 사람이 없지 않았다. 그러나 아직까지 해외여행이 본격화되었다고 볼 수는 없다. 그리고 그들의 여행은 조사 시찰단(朝士視察團) 같은 정부의 사절단이나 유학생의 경우처럼 학문을 위한 것이 대부분이었고, 오락이나 휴식을 위한 ‘근대’적인 여행이 아니었다. 이러한 의미에서 1920년대에 박람회 시찰을 목적으로 한 일본 시찰단이 좀 더 ‘대중’적인 의미에서의 최초의 여행이었다고 판단된다. |

| 412) | 해외여행이 언제 대중화되었는가 하는 점은 논자에 따라 다를 수 있으나 그 계기가 된 것이 일본 시찰단이라는 것은 확실한 것 같다. 왜냐하면 일본 시찰을 주도하고 시찰 단원을 선발한 주체는 분명히 조선 총독부였지만 시찰 단원이 되려면 반드시 자의로 신청을 하여야 했기 때문이다. 특히 1920년대 초 일본에서 개최된 각종 박람회 시찰단의 경우에는 이러한 선발 원칙이 확실히 지켜졌다고 생각된다(조성운, 「1920년대 초 일본 시찰단의 파견과 성격」, 『한일 관계사 연구』 25, 한일 관계사 학회, 2006 참조). |

공지사항

공지사항