나. 중부지역

가) 생활유적

① 가평 마장리유적0642)

가평에서 북한강으로 합쳐지는 가평천가에 위치한 마장리유적은 1951∼1952년 미군 소령에 의해 발견되었다.

이 유적은 직경 300∼400m의 광범한 지역에 분포하고 있는데 현재는 논으로 경작되고 있다. 이 지역의 퇴적상은 두께 53㎝ 정도의 흑갈색 표토층이 있고, 그 아래에 38㎝의 황사층·자갈층, 그리고 다시 砂層이 계속되는데, 집터는 황사층을 파고 들어가 자갈층을 바닥으로 하고 있다. 처음 발견 당시 집자리는 평면이 500㎝×640㎝의 末角矩形이고, 한쪽 벽 가까이 냇돌을 깐 직경 120㎝의 원형 화덕이 있었다고 한다. 기둥구멍의 유무는 알 수 없으나 거기에서 발견된 직경 20㎝, 길이 96㎝ 정도의 타다 남은 나무토막은 지붕의 마루도리나 주 기둥으로 보고 있다.

발견된 유물은 구연이 외반한 평저의 무문토기, 회도평저호, 원저격자문토기, 토기시루, 토제방추차, 冶鐵用鼓風土管片, 마제석부, 유경석촉, 반월형석도, 그리고 철재, 철편 등이 있다.

그 편년은 기원전 2세기경부터 기원 전후에 걸친 유적으로 보았는데 여기에서 나온 14C연대는 1700±250B.P.(기원후 250)이다.

② 가평 이곡리유적0643)

마장리에서 가평천 상류쪽으로 1.5km 정도 북쪽에 위치한 이곡리유적은 1978년에 발굴되었다. 신석기시대 말부터 철기시대까지에 해당되는 유물이 출토되었으나 유물의 층위 관계가 분명하지 않다. 보고자는 이 유적의 층위를 지표하 80㎝까지의 층(경작토 30㎝ 및 흑색사질토층 50㎝)과 그 밑의 층으로 구분하여 위층은 철기 2기층(원삼국시대)으로, 아래 층은 철기 1기층(청동 2기)으로 나누었는데 위층인 철기 2기층에서 집터 1기가 조사되었다.

이 집터는 직경 5m, 수혈깊이 70㎝의 원형 수혈집터이다. 바닥에는 점토를 10㎝ 두께로 펴 다졌고 내부에서는 벽체 기둥으로 생각되는 것이 14개소 조사되었다. 화덕은 파괴가 심해 확실한 양상을 파악하기 어려우나 동남편에서 64㎝×50㎝ 크기의 것과 그 남쪽에서 소형 한 개가 조사되었다.

유물은 무문토기 외반구연호, 내반구연호, 토기뚜껑 등이 회청색경질토기 및 시루와 함께 출토되었다. 이 밖에 석촉 2점, 철편 1점, 鐵滓 1점 등이 반출되었다. 이 유적의 연대는 중도유적의 연대를 참고하여 기원후 1∼2세기경으로 보고 있다.

③ 양주 금남리유적0644)

북한강을 끼고 형성된 금남리유적의 주변에는 지석묘가 있고, 각종 토기편이 산재해 있다. 강 남쪽의 자갈밭에서 발견된 화덕은 냇돌을 이용해 원형으로 돌린 것이며, 직경은 약 60㎝이다. 이 화덕 부근에는 불에 탄 돌이 흩어져 있고 많은 석기와 토기편이 있었다. 이 주변에도 비슷한 돌들이 있는 것으로 보아 취락이 있었음을 보여 준다.

여기에서 출토된 토기로는 경질무문토기·조질격자문토기·회청색경질토기 등이 있다.

④ 서울 풍납리토성0645)

백제의 초기 유적인 풍납리토성은 1964년 서울대학교 박물관에 의해 조사 발굴되었다. 출토된 유물로는 풍납리식 무문토기(경질무문토기)와 타날문토기가 있다.

풍납리식 무문토기는 구연부가 외반하고 배가 약간 부른 평저토기이다. 타날문토기에는 회색 또는 갈색의 조질토기로 광구호가 있고, 회색의 경질토기에는 원저호가 있다.

⑤ 서울 석촌동 가옥0646)

1971년 조사된 이 석촌동 가옥은 조사 당시 3층으로 구성되어 있었다. 즉 위에서부터 1층은 암갈색모래층(4.4m), 2층은 명갈색모래층(1.1m)이며, 3층은 흑색니질점토층, 담흑색점토층 및 모래층이 퇴적되어 있었다.

집터는 신석기유물이 출토된 3층에 덧놓여 있는 상태로 발견되었다. 집터라고 하지만 밝혀진 것은 지붕시설뿐으로 기타 하부구조에 대해서는 전혀 밝혀진 것이 없다. 지붕은 4.5m 정도의 용마루 좌우로 30∼40개 정도의 서까래를 나무뿌리 같은 것으로 덮은 것이 확인되었다. 맞배의 한 경사면 길이는 대략 1.5m로 추산되며 하부구조는 4m×3m 정도의 소형 집터시설로 추정하였다.

이 집터가 조사된 상황으로는 철기시대의 것이라고 주장할 근거는 없으나 서까래를 짤랐을 때 남은 예리한 금속기의 흔적과 목탄의 14C연대(기원후 250년)가 철기시대 말기임을 알려주고 있다.

⑥ 하남 미사동유적0647)

숭실대학교 박물관을 중심으로 한 연합팀에 의해 1988년부터 1992년까지 조사되어 신석기시대에서 백제시대까지의 유구가 발굴되었다. 이 중 철기시대의 유구는 집터·제철유구·무덤 등이었다. 집터는 여러 기가 발견되었으며 평면형태가 타원형·장방형·말각방형 등 다양한데 출입구가 있는 凸자형과 두 집터가 연결된 呂자형 집터도 있었다. 화덕은 부뚜막의 형태를 하고 있다.

출토유물로는 중도식무문토기(경질무문토기)와 타날문토기가 있었다. 그리고 수혈집터와 같은 층에서 고상가옥지도 발견되었다.

⑦ 수원 서둔동유적0648)

수원시 농촌진흥청 구내 뒷편의 야산(101m)에 위치한다. 1979∼1981년의 3차에 걸친 발굴조사에 의해 청동기시대 집터 4기와 철기시대 집터 3기가 조사되었다.

철기시대의 집터는 1변 4m 전후의 방형·장방형 수혈집터로 모두 바닥벽면에서는 벽체의 기둥구멍이, 중앙에서는 용마루를 받치는 기둥구멍이 조사되었다. 이 가운데 7호에서는 북벽에 붙여 한 변 약 30㎝의 얇은 방형 토판 3장을 조립한 터널형으로 만든 시설을 서쪽 끝에서 꺾어 연장시켜 ㄱ자로 만든 화덕이 조사되었다. 아궁이는 서쪽 끝에 마련하였고 그 반대편인 동쪽 끝에는 연기를 빠지도록 지붕 위로 굴뚝을 세워 놓았다. 집터 안에서는 무문토기 외반구연호, 완형·발형의 무문토기, 소형 흑색토기, 타날문토기, 시루 등이 단조의 철부, 유경식철촉, 철도자, 철거 등과 함께 출토되었다.

⑧ 옹진 시도패총0649)

시도의 북쪽 해안에 있는 두 개의 신석기시대 패총의 중간지점에 위치한다. 1970년 국립중앙박물관에서 조사하였다.

패총은 약 30㎝ 두께의 경작표토층 밑에 20㎝ 정도의 패각층으로 되어 있으며, 그 밑은 굵은 모래층이다. 둑을 쌓기 위해 파괴되어 얼마 남지 않았으나, 원래 규모가 작은 패총으로 생각된다.

출토토기는 회색토기와 갈색토기의 두 가지가 있는데, 갈색토기가 더 많다. 형태는 파편들이어서 정확하지 않으나 평저의 외반구연토기로 추정된다.

⑨ 춘천 중도유적0650)

이 유적은 강원도 춘천시 북한강 가운데에 있는 작은 섬으로 의암호가 만들어진 후 상당한 부분이 침수되었다. 1980∼1984년까지 국립중앙박물관에 의해 연차적으로 조사되었으며 철기시대 유구로는 1980년에 조사된 1호 집터와 1982년에 조사된 2호 집터가 있다. 그리고 강원대학교 박물관에 의해 조사된 적석총이 있다.

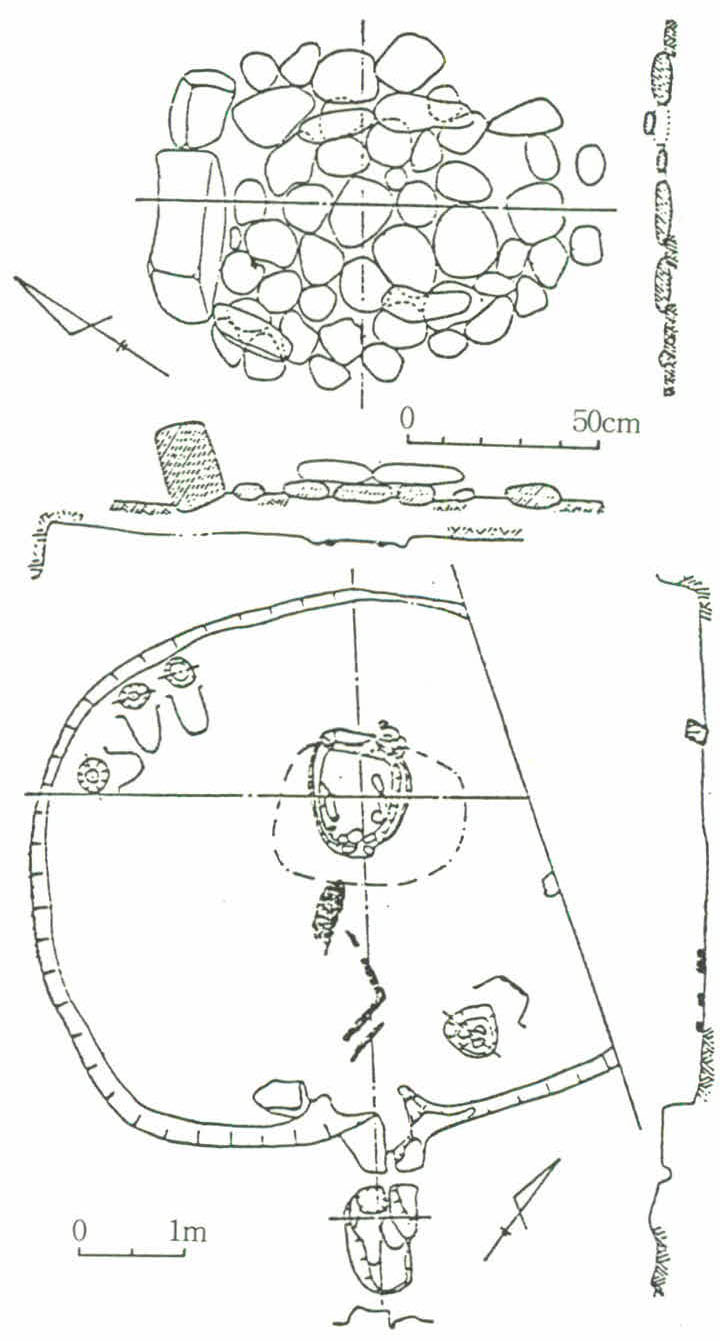

1호 집터는 동서 너비가 5.4m, 남북 너비 5m 가량 크기의 말각방형에 가까운 둥근 수혈집터이다. 집터 내부에는 중앙부에서 북쪽으로 치우쳐 크기 95㎝×120㎝의 타원형 화덕이 있는데 크고 작은 강돌을 깔아 만들고 진흙을 보강하였으며 그 아래에도 납작한 강돌을 깔아 놓았다. 기둥구멍은 벽에 따라 4개가 확인되었고 동벽에 붙인 진흙구조물이 발견되었는데 이는 굴뚝시설로 추정되었다. 출토유물은 외반구연토기·내반구연토기·보시기·시루 등의 무문토기와 적갈색 혹은 회색에 원저나 말각평저를 가진 타날문토기가 있고, 도끼날형의 철촉·철끌·철편 등의 철기, 마석봉·숫돌 등의 석기가 있다. 그 밖에 토기 속에서 밤 30g도 수습되었다(<그림 3>).

2호 집터는 동서 너비 6m, 남북 너비 5.5m이고 수혈의 깊이는 90∼100㎝이다. 바닥 중앙부 북쪽에 치우쳐 1.7m×1.14m의 타원형 화덕이 있다. 화덕은 역시 납작한 강돌을 깐 후 점토를 덮어 만들었고 주변에는 다시 점토띠를 타원형으로 돌렸다. 출토유물은 외반구연호·내반구연호편·발형토기·완형토기·토기뚜껑 등의 무문토기와 연질과 경질의 타날문토기가 있다. 철기는 철도자·철겸·철편 등이 있고, 석제방추차, 관옥형토제품이 있었다.

1·2호 집터의 연대를 북창 대평리유적과 비교하여 기원후 1∼2세기경으로 보았으나 2호 집터에서 채집된 14C연대는 1534±95 B.P.(기원후 416)가 나와 추정연대와 상당한 차이가 있다.

적석총은 쌍분의 형태를 하고 있는데, 붕괴의 위험이 많은 동분만 먼저 조사되었다. 동분은 방추형의 적석총으로 한 변이 15m이며, 높이는 약 5m 정도이다. 축조 방식은 강을 동쪽으로 바라보는 구릉 저지대에 우선 강돌과 모래를 이용하여 지면의 굴곡을 없애고, 강에 인접한 부분은 모난 돌과 납작한 돌을 사용하여 축대를 쌓아 붕괴를 방지하였으며, 그 내부에는 모래를 다져 넣었다. 기단이나 계단은 보이지 않고, 매장시설로 내곽과 외곽을 설치한 것이 확인되었다. 내곽의 바닥면은 납작한 강돌을 깔아 평평하게 유지하려고 하였으며, 철정·거멀쇠의 존재로 보아 목관을 사용하였음을 알 수 있다.

유물로는 청동제 귀걸이, 철제 도자, 철촉 등이 묘곽의 내부 혹은 외부에 흩어져 있었고, 토기는 타날문을 시문한 회색경질토기가 주류를 이룬다.

⑩ 횡성 둔내유적0651)

강원도 횡성군 둔내면 둔방리 둔내고등학교 교정에 위치하며 강원대학교 조사단에 의해 철기시대 집터 3기가 조사되었다. 각 집터는 기초공사 작업으로 파괴되었으나 그 윤곽은 파악할 수 있었다.

집터는 수혈 깊이가 50㎝인 반수혈이고 평면형태는 방형과 장방형이다. 규모는 1호의 경우 길이 14m, 폭 11m인 대형이다. 화덕은 모두 중앙에서 북서쪽으로 약간 치우쳐 만들었고 화덕자리는 납작한 강자갈을 둥글게 깔고 그 위에 점토를 발랐다. 1호의 서쪽 편에는 8개의 항아리가 돌로 뚜껑을 한 채 발견되었고, 동쪽에서는 다량의 토기편이 발견되어 토기의 제작지로 추정되었다.

유물은 외반구연 및 내반구연토기·완형토기·두형토기 등의 무문토기와 타날문토기가 출토되었고, 철겸·철촉·철정 등의 철기와 석촉·방추차 등의 석기도 발견되었다.

⑪ 양양 가평리유적0652)

강원도 양양군 양양면 가평리에 위치하며 남대천의 하류에 인접한 구릉지대로 동쪽은 동해에 접하고 있다. 1983년 강릉대학교 박물관에 의해 집터 2기가 확인되었다.

1호 집터는 750㎝×710㎝의 방형이다. 바닥은 진흙을 다져서 깔았고, 남벽 중앙에 돌출된 출입구 시설이 있다. 동북쪽 구석에 화덕이 있는데 검붉게 탄 흔적만 있었다. 출토유물은 평저의 소형 무문토기와 원저호토기·발형토기 등 타날문토기가 있고, 토제방추차, 숫돌, 철편 등이 있다. 2호 집터는 1호에 비해 규모가 작은 편이나 특징은 서로 비슷하다.

⑫ 명주 안인리유적0653)

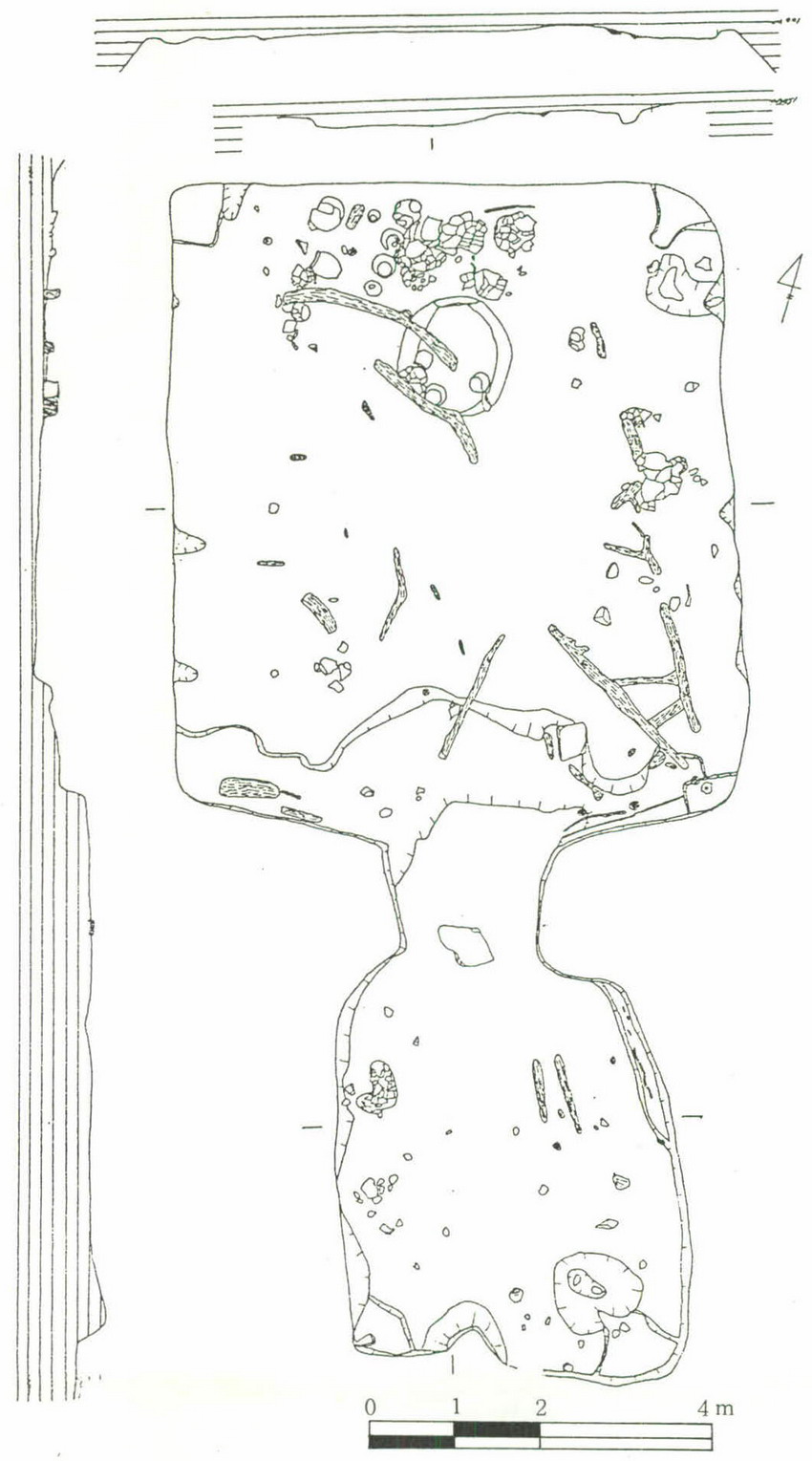

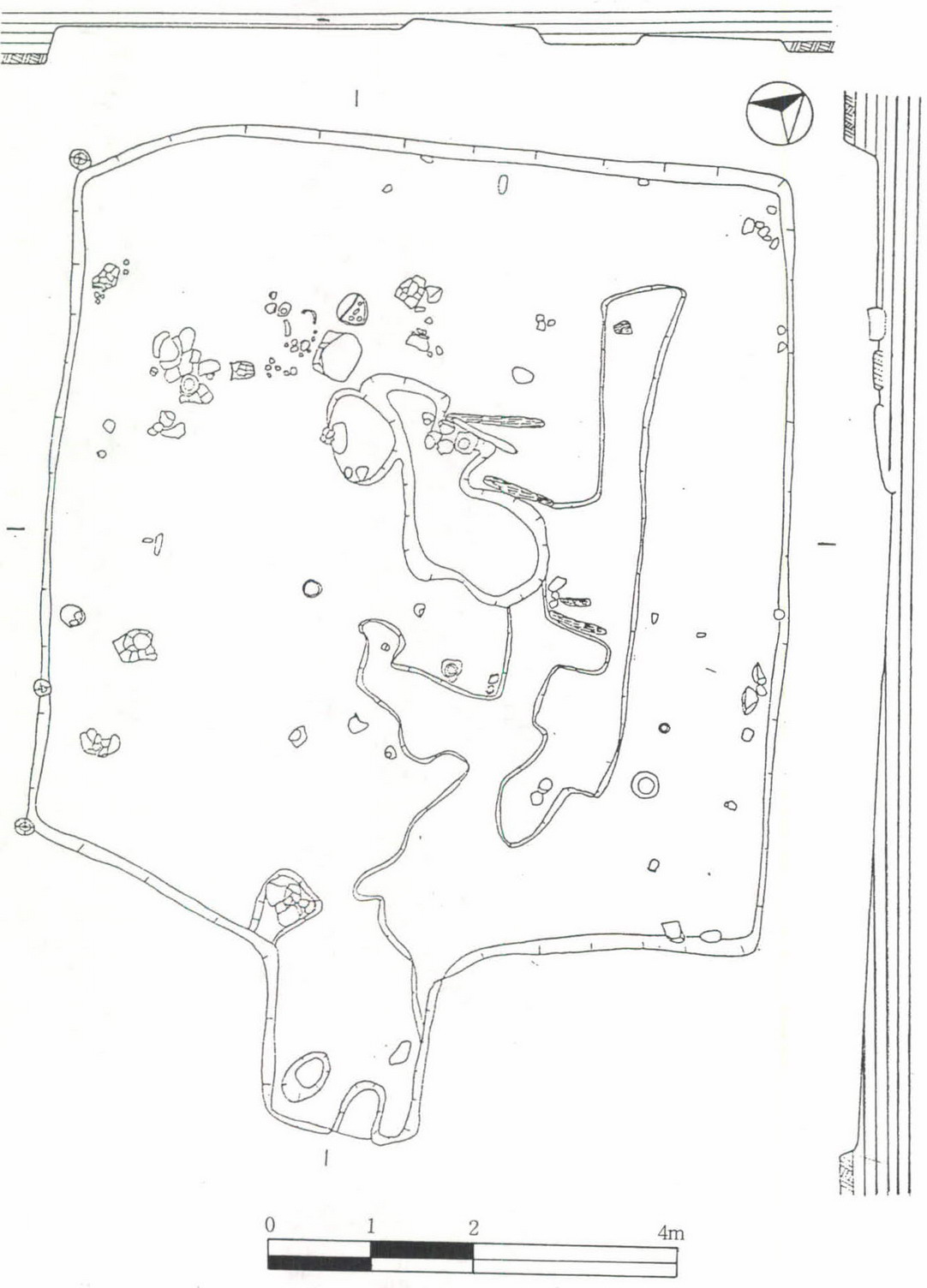

화력발전소 폐탄처리장 예정지로 1989∼1990년 강릉대학교 박물관에 의해 약 40기의 집터가 발굴 조사되었다. 집터의 평면형태는 방형이나 장방형이다. 그런데 남북을 장축으로 한 대소 두 바닥이 좁은 통로로 연결되고 있는 呂자형 집터(<그림 4>)와 장방형 바닥의 남쪽에 돌출 출입구를 연결한 凸자형 집터(<그림 5>)가 발견되었다. 화덕의 형태도 呂자형 집터에서는 바닥 위에 받침돌을 ㄷ자형으로 세우고 그 위에 판석형의 뚜껑돌을 덮어 놓은 아궁이 모양을 하였고, 凸자형 집터는 노지의 둘레에 타원형의 진흙띠를 돌려 놓았다.

또한 呂자형 집터에서는 경질무문토기가 주류를 이룬 반면에 凸자형 집터는 경질무문토기보다는 타날문토기가 주류를 이루고 있어 시기적으로도 차이를 보여주고 있다. 유물은 경질무문토기·날문토기·회색토기 등의 토기류와 쇠칼·쇠낫·쇠편 등 철기류가 출토되었다.

⑬ 중원 하천리 지동유적0654)

충북 중원군 동량면 지동 남한강 상류의 강변에 위치한다. 경북대학교 박물관에 의해 철기시대 집터 2기가 조사되었다.

1호 집터는 10.5m×8.3m의 대형 장방형으로 남벽 중앙에 출입구 시설이 있다. 출토유물은 무문토기와 타날문토기가 있으며 철기로는 공부·겸·가래·도자·모·괭이·정 등이 있다.

2호 집터는 5.7m×5.7m의 방형으로 출입구는 돌출된 형태이다. 출토유물은 역시 무문토기와 타날문토기가 있다.

⑭ 중원 하천리유적0655)

충북 중원군 동량면 하천리에 위치한다. 1983년 충주댐 수몰지구에 대한 발굴 조사를 한 한양대학교 박물관에 의해 철기시대 집터 3기가 조사되었다.

1호 집터는 5.85m×6m의 방형으로 남쪽에 돌출된 출입시설이 있다. 거의 지상화된 집터로 북쪽 벽선 가까이에서 숯덩어리가 많이 출토되어 화덕자리로 추정된다. 2호는 직경 4m의 원형이나 내부교란이 심하고, 3호는 방형인데 돌출한 출입시설이 있고 납작한 강돌을 이용한 화덕이 있다.

출토유물은 무문토기와 타날문토기 이외에도 양익창·철촉 등의 철기와 숫돌·토제 어망추·토제 방추차 등이 발견되었다.

⑮ 진천 산수리·삼룡리 요지0656)

충북 진천군 덕산면 산수리와 이월면 삼룡리에 위치한다. 철기시대에서 백제시대에 이르는 토기요지로 1986년 이래로 한남대학교 박물관에 의해 발굴되었다. 모두 19기의 요지를 6개군으로 분류하고 있는데, 1·2군은 경질무문토기와 타날문토기가 공반하는 요지이고, 3∼6군은 타날문토기로 그 구조에서 큰 차이가 없다고 한다.

1군에 속하는 삼룡리 88-1호는 앞에서부터 아궁이, 연소실, 소성실의 3부분으로 되어 있고 아궁이와 연소실이 수평으로 연결된다. 전체 길이 5.4m, 최대 너비 1.3m의 세장한 형태이다. 삼룡리 88-2호도 여기에 속한다.

2군에 속하는 삼룡리 89-1호는 타원형의 소성실 앞에 지하식 연소실이 달린 것으로 전체길이 4.2m, 최대너비 1.5m 내외이다. 소성실 상면의 경사도는 100이다. 가마 주변에서 경질무문토기편과 타날문토기편이 다수 출토되었다.

이들 가마의 특징은 평면형태가 장타원형이며 연소실과 소성실로 구성되어 있는데 소성실의 바닥은 연소실에서 일단 얕으막한 턱을 두고 올라간 다음 완만한 경사면을 이루는 登窯이다. 또한 연소실 앞이 수직으로 이루어져 있는 수직식연소실이라는 점과 굴뚝시설을 전혀 찾아볼 수 없다는 점도 특이하다.

나) 분묘유적

① 서울 가락동유적0657)

1969년 고려대학교 박물관에 의해 2기의 봉토분이 발굴되었다. 한강 본류에서 500m 떨어진, 세 개의 지류가 합류하는 삼각형 지대 내에 위치하고 있다.

1호분의 분형은 방대형으로 봉토의 규모는 변의 길이가 14m, 높이는 1.89m인데 구조는 지면을 얇게 파서 토광을 만들고, 이 안에 강돌을 4개 깐 후, 그 위에 목관을 안치한 형식이다. 특이한 점은 매장주체부 위에 점토를 판축하고, 다시 이 위에 할석과 천석을 葺石으로 사용해서 봉토를 씌웠다는 점이다.

2호분의 분형도 역시 방대형으며, 봉토의 규모는 변이 15m×12m이고, 높이 2.2m인데 내부에는 4기의 매장시설이 있다. 이 중 3기는 토광이고 1기는 옹관이다. 이 고분 역시 점토층 위에 즙석을 깔고 그 위에 봉토를 씌운 형식이다. 출토유물은 백제토기와 흑도가 있다.

이러한 葺石封土墳은 한강유역에서만 유일하게 발견되는 형식이다.

② 서울 석촌동유적0658)

석촌동 적석총 3호분 동쪽에서도 즙석봉토분, 토광묘, 옹관묘 등 여러 기가 조사되었다.

토광묘는 1986년 조사에서 10여 기가 발굴되었는데 이른 시기의 것은 토광내에 목관을 매납하였으며 후기의 것은 토광 바닥에 목판을 깔고 토광만을 사용하게 된다. 대부분의 토광은 길이 220∼260㎝, 너비 70∼90㎝, 깊이 20∼50㎝이다. 최하층에서 발견된 대형 토광묘는 길이 10m 이상, 너비 260∼320㎝, 깊이 90㎝ 정도의 대형 토광묘 안에 목관 8개를 안치한 특이한 것이다. 각 토광묘에는 2∼3점의 토기와 철기가 부장되어 있다. 8호 토광묘에서는 중국 東晋의 靑磁四耳壺가, 대형 토광묘에서는 칠기편이 출토되었다.

옹관묘는 7기가 조사되었는데 합구식과 단옹식이 모두 있으며 토광묘와 같은 시기로 추정한다.

즙석봉토묘는 가락동 2호분과 유사한 것으로 중심부가 파괴되었으나 매장부 주변에는 목관과 옹관이 배치되었고, 직립단경호·완·무개고배 등이 木製櫓·金製耳飾과 함께 출토되었다.

③ 양평 문호리 적석총0659)

경기도 양평군 서종면 양수리에서 북한강쪽으로 4.5km 정도 올라가면서, 오른쪽에 발달된 충적 자연제방 위에 형성되어 있다. 평면은 방형으로 한 변이 10m, 높이가 2.7m의 규모이다. 그 축조방법은 점토로 기초를 다지고, 그 위에 강돌을 깔아 묘곽을 설치하고, 다시 강돌과 잡석을 쌓았다. 전면에 편마암 잡석으로 덮었으므로 계단의 유무는 불확실하지만 3단인 것으로 보고 있다.

묘곽시설은 편마암과 화강암을 일렬로 세워서 동서로 6m, 남북으로 7m 되게 석곽을 형성하고, 목관을 안치한 듯하다. 묘곽의 외부 적석 사이 세 곳에서 인골이 집중적으로 출토되었는데 순장이 행해졌던 것으로 보인다.

출토유물로는 철제꺾쇠·도자·관옥·청동제방울·토기편 등이 있다.

④ 제천 양평리 적석총0660)

양평리 적석총은 충북 제천군 청풍면에 속하지만, 충주에서 남한강을 따라 약 40km 정도 상류로 거슬러 올라가는 지점에 위치하고 있다.

1호분은 강변에 길게 형성되어 있는 충적대지 위에 축조되었으며, 평면은 남북장축의 장방형이다. 주로 냇돌을 이용하여 축조하였으며 기단이나 계단은 확인되지 않았다.

2호분은 1호분의 북쪽 300m 지점에 위치하고 있다. 한 변의 길이가 58∼61m 정도되는 대규모의 방형적석총이다. 기단은 확인되지 않았고, 자연적인 구릉의 경사면을 이용하여 돌을 쌓은 형식이다. 중앙에는 묘곽시설이 있는 까닭에 7∼8겹 정도로 비교적 두텁게 돌을 쌓았고, 주변은 1∼2겹 정도로 얇게 쌓았다.

4기의 유구가 확인되었는데 그 중 하나는 길이 2m, 너비 1m 정도의 규모로 3∼5겹 정도의 돌을 쌓아 만들었는데 개석은 없다. 바닥면은 평면을 유지하기 위해 약간의 돌을 깔았다. 출토유물은 적석 사이에서 타날문의 호가 발견되었고, 청동령과 철제도자도 발견되었다.

이 적석총은 여러 기의 석곽이 같이 있는 것으로 보아 가족장적인 성격을 지닌 집단묘이다. 연대는 2∼3세기경으로 편년되고 있다.

⑤ 도화리 적석총0661)

충북 제천군 청풍면에 속하는데, 양평리에서 강을 따라 5km 정도 올라간 지점의 충적대지 위에 형성되어 있다. 평면은 북서-동남을 축으로 장타원형이며, 규모는 길이 30m, 너비 24m, 높이 5m 정도이다. 양평리 2호분과 같이 중앙에 4∼5겹 정도로 비교적 두텁게 돌을 쌓았고, 주변은 1∼2겹 정도로 얇게 쌓았다. 기단은 보이지 않았으나 초보적인 계단을 시설한 점이 주목된다.

매장시설은 정상부에 3∼4겹 정도로 강돌을 쌓아서 석곽을 만들었으며, 개석은 없고 바닥면은 아무 시설도 하지 않았다. 석곽의 방향은 동서장축의 장방형이며 골편과 철제도자가 1점이 출토되었다.

유물은 석곽 외부에서 타날한 회색원저단경호가 출토되었다. 연대는 기원후 2∼3세기경으로 추정되고 있다.

⑥ 진천 송두리유적0662)

1991년 충북대학교 박물관에 의해 조사되어 토광목관묘와 토광목곽묘가 각각 1기씩 발굴되었다.

토광목곽묘(1호)는 묘광이 길이 420㎝, 너비 175∼188㎝이며, 그 안에 길이 304㎝, 너비 100㎝ 정도의 목곽이 있고, 목곽 안에 길이 270㎝, 너비 67㎝ 정도의 목관이 있다. 출토유물은 와질계의 쌍이부원저단경호, 쌍이부원저장경호 등이 있다.

토광목관묘(2호)는 길이 360㎝, 너비 120∼150㎝, 묘광 안에 길이 245㎝, 너비 60㎝ 정도의 목관을 시설했던 것으로 보인다. 묘광의 바닥 중앙부에 너비 47∼58㎝, 깊이 22㎝의 원형 구덩이(腰坑)가 있는 것이 특징이다. 이 구덩이는 창원 다호리유적과 창원 도계동유적의 토광목관묘에서도 이미 확인된 것이다. 출토유물은 조합식 우각형 파수부원저단경호, 주머지호 등이 있다.

이러한 와질계 토기는 중부지방에서는 처음 출토된 것인데 낙동강유역의 토광묘와 비교하면 철기시대 초기가 아닌 기원후 2세기경으로 편년되며 이것은 와질계토기의 중심지인 낙동강유역에서부터 파급된 것으로 해석하고 있다.

⑦ 청주 송절동유적0663)

1992년 이래로 충북대학교 박물관에 의해 수차에 걸쳐 조사되었다. 1차발굴 결과 철기시대 고분 4기와 조선시대 고분 7기가 조사되었다. 철기시대 고분은 남동쪽으로 뻗어내린 가지능선과 직각이 되게 묘광을 만들었고, 장축방향은 북동-남서방향이다. 이 곳 고분은 전체적으로 묘광이 깊고, 주변에 도랑(溝)이 있으며(1호, 4호) 유물은 따로 마련된 부장칸에서 발견되었다.

출토유물은 원저단경호와 심발형토기가 있고, 철겸이 1점 있다.

⑧ 천안 청당동유적0664)

1990년 이래로 4차에 걸쳐 국립중앙박물관의 발굴되어 모두 22기의 목관묘가 확인되었다. 이들 목관묘는 등고선과 평행하여 조영되었고 서로 중복관계는 없었다. 묘광의 장폭비는 2.8∼3:1로 긴 편이다. 그리고 묘광 주변에 ㄷ字로 도랑이 설치된 점이 특징이다.

출토유물은 연질토기 단경호와 심발형토기가 조합을 이루어 발견되었고, 청동제마형대구 11점과 다량의 유리구슬이 출토되었다. 철기는 4차 발굴시에서 환두대두를 비롯하여 철부, 철겸, 철촉, 철모 등이 출토되었다.

이와 같은 경우로 경기도 안성에서도 연질토기가 청동제 마형대구와 함께 출토된 바 있다.

⑨ 당진 소소리유적0665)

충남 당진군 합덕면 소소리에 위치하며 銅戈 등 일괄유물이 발견되어 신고됨으로써 알려졌다. 유구는 이미 파괴되었으나 분묘일 것으로 추정된다. 유물은 세형동검 1점, 동제검파두식 1점, 세문경 2점, 철부 1점, 철착 2점, 유리관옥 2점, 석촉 1전, 숫돌 1점, 흑색토기 1점 등이 출토되었다.

이 유적의 연대는 부여 합송리와 같은 기원전 2세기 전반으로 보고 있다.

⑩ 부여 합송리유적0666)

부여읍내에서 서쪽으로 약 7km 정도 떨어진 부여군 규암면 합송리에 위치한다. 농작물을 재배하기 위하여 정지작업을 하다가 우연히 청동기 일괄유물이 발견되었다. 국립부여박물관에 의해 긴급히 조사한 결과 유구는 파괴되어 확인할 수 없었으나 할석을 쌓은 소위 ‘積石石棺墓’ 혹은 ‘圍石木棺墓’로 추정하였다.

출토유물은 모두 10종 20점으로 세형동검, 동과, 원개형동기, 이형동기, 동탁, 다뉴세문경 등과 주조철부, 철착, 유리제관옥, 흑색토기 등이 있다.

| 0642) | 金元龍,<馬場里 冶鐵住居址>(≪歷史學報≫50·51, 1971). 韓永熙,<馬場里 住居址 出土遺物>(≪中島≫Ⅲ, 국립중앙박물관, 1982). |

|---|---|

| 0643) | 崔茂藏,<梨谷里 鐵器時代 住居址 發掘報告書>(≪人文科學論叢≫12, 건국대, 1979). |

| 0644) | 金元龍,<鐵器文化>(≪한국사≫1, 국사편찬위원회, 1973). |

| 0645) | 金元龍,≪風納里土城內包含層 發掘報告≫(서울대 박물관, 1967). |

| 0646) | 金元龍,<石村洞 發見 原三國時代의 家屋構造>(≪考古美術≫113·114, 1972). |

| 0647) | 渼沙里先史遺蹟發掘調査團,≪渼沙里≫1∼5(1994). |

| 0648) | 林炳泰,<水原 西屯洞住居址發掘>(≪博物館新聞≫126, 국립중앙박물관, 1982). |

| 0649) | 韓炳三,≪矢島貝塚≫(국립박물관 고적조사보고 8, 1970). |

| 0650) | 李健茂 외,≪中島≫Ⅰ(국립박물관 고적조사보고 12, 1980). 池健吉·韓永熙,≪中島≫Ⅲ(국립박물관 고적조사보고 14, 1982). 朴漢卨·崔福奎,<中島積石塚發掘報告>(≪中島發掘調査報告書≫, 강원대 박물관, 1982). |

| 0651) | 元永煥·崔福奎,≪屯內≫(강원대 박물관, 1984). |

| 0652) | 白弘基,≪襄陽郡 柯坪里住居址 發掘調査報告≫1(강릉대 박물관, 1984). |

| 0653) | 白弘基,<溟州郡 安仁里 집자리 發掘調査 略報告>(≪제33회 전국역사학대회 발표요지≫, 1990). ―――,<溟州郡 安仁里 집자리 發掘調査 略報告>(≪제15회 한국고고학전국대회 발표요지≫, 1991). |

| 0654) | 尹容鎭,<中原荷川里 F地區 遺蹟發掘調査報告-1983·84年度->(≪忠州댐水沒地區文化遺蹟發掘調査報告≫ 考古·古墳分野(2), 충북대 박물관, 1984). |

| 0655) | 金秉模 외,<中原荷川里 D地區 遺蹟發掘調査報告-1984年度->(위의 책). |

| 0656) | 崔秉鉉,<鎭川 三龍里遺蹟과 原三國時代土器>(≪제13회 한국고고학대회 발표요지≫, 1989). ―――,<鎭川 山水里 百濟土器窯址群>(≪백제토기와 요지≫, 제6회 한국상고사학회 학술발표회, 1991). |

| 0657) | 尹世英,<可樂洞 百濟古墳 第一號·第二號墳 發掘調査略報>(≪考古學≫3, 韓國考古學會, 1974). |

| 0658) | 金元龍·林永珍,≪石村洞3號墳東쪽古墳整理調査報告≫(서울대 박물관, 1986). |

| 0659) | 황용훈,<양평군 문호리지구 유적발굴보고>(≪八堂·昭陽댐水沒地區遺蹟發掘綜合報告≫, 문화재관리국, 1974). |

| 0660) | 裵基同,<堤原 陽平里 A地區 遺蹟發掘調査報告>(≪忠州댐水沒地區文化遺蹟發掘調査報告≫ 考古·古墳分野(1), 1984). |

| 0661) | 崔夢龍 외,<堤原 桃花里地區 發掘遺蹟 略報告>(위의 책). |

| 0662) | 車勇杰·趙詳紀,≪鎭川 松斗里遺蹟 發掘調査 報告書≫(충북대 박물관, 1991). |

| 0663) | 趙詳紀,<淸州 松節洞古墳發掘調査報告>(≪제36회 전국역사학대회 발표요지≫, 1993). |

| 0664) | 徐五善·權五榮,<天安 淸堂洞遺蹟 發掘調査報告>(≪休岩里≫, 국립중앙박물관, 1990). 徐五善·權五榮·咸舜燮,<天安 淸堂洞遺蹟 第2次 發掘調査報告>(≪松菊里≫Ⅳ, 국립중앙박물관, 1991). 徐五善·咸舜燮,<天安 淸堂洞遺蹟 第3次 發掘調査報告>(≪固城貝塚≫, 국립중앙박물관, 1992). |

| 0665) | 李健茂,<唐津 素素里遺蹟 出土 一括遺物>(≪考古學誌≫3, 韓國考古美術硏究所, 1991). |

| 0666) | 李健茂,<扶餘 合松里遺蹟 出土 一括遺物>(≪考古學誌≫2, 1990). |