1583년(선조 16)

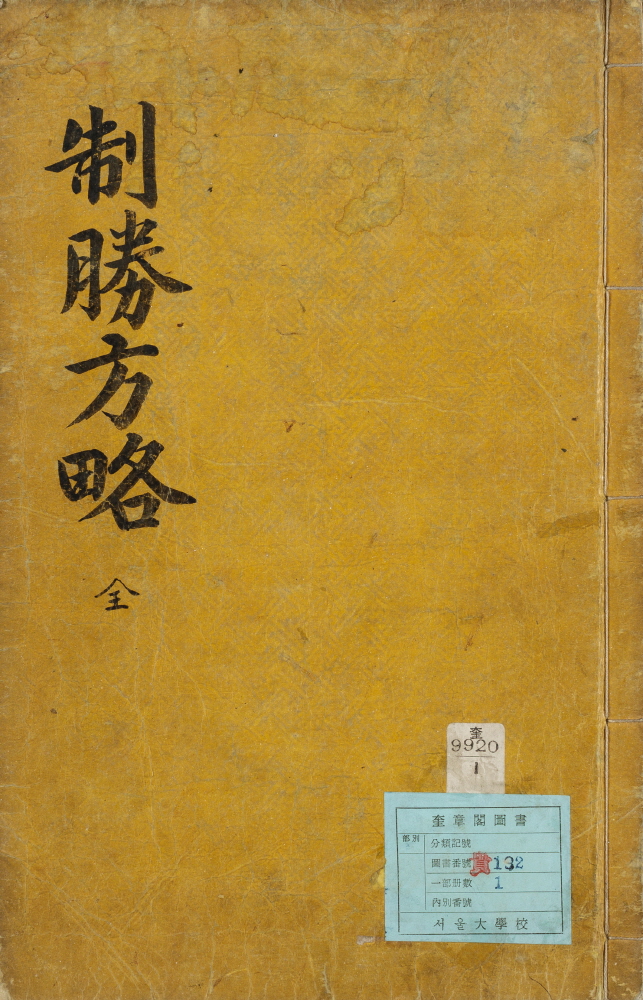

제승방략

서울대학교 규장각한국학연구원

1583년(선조 16) 회령(會寧)의 번호(藩胡) 추장 니탕개(尼湯介)가 경원(慶源)의 추장 우을지(迃乙知)·종성(鍾城)의 추장 율보리(栗甫里) 등과 연계하여 조선의 변경을 침입한 사건이다. 주도자는 우을지였지만 니탕개의 세력이 가장 강했기 때문에 ‘니탕개의 난’으로 불리게 되었다. 당시 여진 번호의 병력은 최대 2만여 명에 달하여 이전에 보기 힘든 규모였고, 조선의 육진 지역은 큰 피해를 입었다. 조선은 적극적인 반격에 나서 큰 성과를 거두었고, 이 사건 이후 다양한 대응책으로 사태를 진정시켜 나갔다. 니탕개의 난은 번호에 대한 조선의 정책이 보다 강경해지는 결과를 낳았지만, 여진 번호의 동요를 근본적으로 해결하지는 못했고 임진왜란(壬辰倭亂)을 전후한 시기까지 양측의 공방전이 간헐적으로나마 이어졌다. 니탕개의 난은 조선에 대한 번호들의 이반 현상이기도 했지만, 16세기 말 여진 사회에서 벌어진 세력 변화와도 밀접하게 연관되어 있었다는 점에서 주목할 만한 사건이다.

조선의 여진정책은 유화책에 방점을 두고 전개되었다. 정벌(征伐)·정토(征討)·구축(驅逐) 등의 강경책도 있었기에 강온 양면정책이라고 할 수 있지만, 정책의 기본 골격은 유화책에 맞추어져 있었다. 왕조 개창 직후부터 사군(四郡)과 육진(六鎭)을 개척하여 북진하는 과정에서 해당 지역에 거주하던 여진인들과의 갈등은 불가피했다. 무력 충돌도 여러 차례 있었지만, 온전한 축출은 불가능했기에 공존의 방안을 마련해야 했다. 이에 따라 조선왕조는 추장이라고 불린 여진의 세력가들에게 관직을 제수하고 그에 상응하는 녹봉을 지급했으며 상경(上京)과 시위(侍位)라는 특전도 제공했다.

사군과 육진은 조선과 여진의 완충지대이면서도 양측의 사람들이 공생하는 지역이었다. 이 지역의 여진인들 가운데 조선의 권위를 인정한 세력은 성저야인(城底野人)이라고 불렸다. 세조 연간에 사군이 폐지되면서 육진 지역의 성저야인들은 보다 친(親) 조선적 성향을 보이게 되었다. 조선은 이들을 번호(藩胡)라고 불렀으며, 변경의 외연을 지키는 울타리[藩籬]로 인식했다. 이들의 바깥에 존재하는 여진 세력은 심처야인(深處野人) 혹은 심처호(深處胡)로 통칭되었는데, 조선의 육진과 번호들은 이들의 위협에 공동으로 대응했다.

조선과 번호의 관계는 대체로 원만했지만, 갈등의 소지도 상시 존재했다. 따라서 여진으로부터 국가를 최일선에서 수호해야 하는 육진 –실제로는 부령(富寧)을 제외한 회령(會寧)·종성(鍾城)·온성(穩城)·경원(慶源)·경흥(慶興) 등 오진(五鎭)- 에는 언제나 긴장감이 감돌았다. 명종 연간에 조선이 두만강 이북 지역 이응거도(伊應巨島)에 군진을 설치한 뒤 여진인들의 침입이 이어지고, 이것이 다시 조선의 보복성 정토로 이어진 것은 대표적인 사건이었다. 조선의 육진과 여진 번호 사이에는 어떤 이유에서든 갈등이 발생할 소지가 있었고, 니탕개의 난은 이러한 갈등이 대내외적인 요인에 의해 촉발된 사건이었다.

『선조실록』이나 『선조수정실록』에는 번호 니탕개 등이 이반한 주요 원인으로 변장(邊將)의 부적절한 처신을 들었다. 변경의 장수들이 번호를 심하게 침탈하고 학대한 결과 그들이 조선에 반기를 들었다는 것이다. 하지만 이는 다분히 유교적인 관점에서 이루어진 자기비판이었고, 이러한 사실만으로 전례 없는 규모의 번호 이반현상을 설명하기는 힘들다. 니탕개의 난은 회령·종성·경원의 번호들이 서로 연계하여 조선의 변경을 침입한 사건이므로 설령 변장의 책임이 있다고 하더라도 외적인 요인이 좀 더 컸다고 보는 편이 합리적이다.

1582년(선조 15) 여진 사회를 통합했던 하다[hada, 哈達]부의 수장 완한[wan han, 萬汗]이 사망하자 여진은 군소 세력이 이합집산하는 각축전의 국면에 접어들었다. 1583년 누르하치의 조부와 부친이 명군에 의해 오살(誤殺)된 사건은 그 여파이기도 했다. 훗날 청의 태조(太祖)가 되는 누르하치가 기병(起兵)한 것도 이 시점이다. 누르하치는 주변의 군소 부락들을 병합하면서 세력을 불렸고 이 과정에서 훌룬 계열의 강대한 경쟁자들과 지속적으로 충돌했다. 여기서 훌룬은 해서여진의 하다부와 여허[Yehe, 葉赫]부를 포함한 4개의 부족으로 구성되어 있는데 그 중 울라[Ula, 烏拉]부는 조선에서 지칭하는 심처야인의 주축이었다. 실제로 니탕개가 조선을 공격할 무렵, 그가 이들과 연계되어 있었다는 사실이 여러 차례 확인된다. 훌룬[울라]이 각축전에서 주도권을 차지하기 위해 번호들에게 영향력을 미치면서 번호들이 조선의 권위에서 이탈하게 된 것이다. 니탕개의 난이 전례 없이 큰 규모로 전개될 수 있었던 것도 강대한 외부 세력의 협조가 있었기 때문이다.

니탕개의 난은 1583년 1월부터 7월까지 7개월 남짓 지속되었다. 전체적으로 1~2월 사이에 경원부 일원에서 전개된 전역(戰役)과 5~7월 사이에 종성부 일원에서 전개된 전역 등 두 국면으로 구분할 수 있다. 1차 전역에서는 경원부성이 함락되는 등 큰 피해를 입었지만 북병사 이제신(李濟臣)이 주도한 대규모의 보복성 정토(征討)가 단행되었고, 2차 전역에서는 치열한 공방전 끝에 니탕개의 공세를 격퇴하였다.

1583년 1월, 경원의 속진(屬鎭)인 아산보(阿山堡) 번호 우을지(迃乙知, 亏乙只乃, 于乙其乃)가 경원진을 침입하면서 니탕개의 난이 시작되었다. 우을지는 전(前) 만호(萬戶) 최몽린(崔夢麟)의 침학(侵虐)을 이유로 내걸고 인근 번호들에게 협조를 요청했다. 이때 호응한 대표적인 여진 추장이 회령의 니탕개와 종성의 율보리였다. 우을지의 주도 하에 번호들은 아산보를 공격하여 곤경에 빠트렸다. 아산보는 함락을 면했으나 1만여 명에 달하는 여진 병력이 경원성을 포위하여 함락시켰다. 인근의 안원보(安遠堡) 역시 함락되었다.

우을지 등은 경원성을 함락했으나, 오래지 않아 재차 포위했다는 기록으로 미루어 점령하지는 않고 약탈에 주력했던 것으로 보인다. 2차 포위전에서 경원성은 방어에 성공했고, 이윽고 온성부사(穩城府使) 신립(申砬)이 군사를 거느리고 와서 구원했다. 번호들은 인근의 건원보(乾原堡)도 공격했지만, 이번에는 부령부사(富寧府使) 장의현(張義賢)의 구원으로 무사할 수 있었다. 이때 온성부사 신립의 활약이 눈부셨는데, 그는 아산보로 향하면서 안원보를 포위한 번호들을 물리쳤다. 이어서 훈융진(訓戎鎭)에서는 첨사 신상절(申尙節)을 도와 번호의 포위망을 와해시켰다. 특히 훈융진의 전투는 단순히 수성(守城)에만 성공한 것이 아니라, 후퇴하는 번호들을 추격하여 그 소굴을 파괴하는 전과로 이어졌다. 이처럼 경원진의 전역은 번호의 대규모 공격에 맞선 각 진보(鎭堡)의 선전과 온성부사 신립 등의 활약에 힘입어 상황이 반전되는 양상으로 전개되었다.

조선이 방어전에만 성공한 것은 아니었다. 북병사 이제신은 공세로 전환하여 온성부사 신립·부령부사 장의현·훈융첨사 신상절·군관 김우추(金遇秋) 등을 세 길로 나누어 두만강 이북으로 파견했다. 조선군은 여러 번호 부락을 초토화하고 돌아왔으며 300여 급에 달하는 수급을 획득하였다. 이 가운데 김우추는 별동대를 거느리고 가서 건원보 앞의 탁두(卓豆) 부락을 소탕하였다. 이 공격으로 경원부에서 전개된 공방전은 끝을 맺었고, 번호의 세력도 한풀 꺾였다.

1583년 5월, 니탕개의 난은 2차 국면으로 접어들었다. 니탕개와 율보리가 주축이 되어 규합한 회령·종성·경원·온성의 번호들은 기록상 최대 ‘2만여 기’의 대규모 병력을 동원하여 종성을 공격했다. 이때는 우을지 대신 니탕개가 주도했던 것으로 보인다. 격렬한 전투 끝에 조선군은 수세로 몰렸지만, 이튿날 온성부사 신립이 구원함으로써 포위는 해제되었다. 같은 달 니탕개는 종성과 인근의 동관진(潼關鎭)·방원보(防垣堡)를 포위하고 대대적으로 공격하였지만, 성과는 거두지 못하고 물러갔다. 결국 종성 일원에서 벌어진 격전 끝에 조선은 방어에 성공했다.

종성의 전역에서는 조선군의 선전 외에도 두 가지의 승리 요인이 확인된다. 첫 번째는 소형 화기인 승자총통(勝字銃筒)의 적극적인 활용이다. 승자총통은 김지(金墀)가 개발했다는 소형의 개인 화기인데, 조총(鳥銃)이 등장하기 전까지 조선군의 주력 화기였다고 보아도 무방하다. 경원의 전역에서도 쓰였을 가능성이 없지 않지만, 사료상 그 위력이 십분 발휘된 것은 종성의 전역이다.

다음은 니탕개와 입장을 달리한 번호 세력의 협조였다. 『선조실록』에 니탕개의 원수였다고 등장하는 효정(孝汀)이 그 주축이었다. 효정 역시 번호 가운데 상당한 세력을 가진 인물이었다. 그는 종성 일대가 공격받을 무렵, 휘하의 군사를 거느리고 니탕개의 주둔지를 습격하여 파괴했다. 효정이 배후의 거점을 제거하자, 니탕개는 종성에서 군사를 물리고 두만강 이북으로 후퇴할 수밖에 없었다. 이렇듯 조선은 치열한 공방전을 펼치고 번호의 협조를 받은 덕에 종성 일대의 방어에도 성공할 수 있었다.

조선의 관점에서 기록된 『선조실록』이나 『제승방략(制勝方略)』 등의 사료만으로 니탕개 등 번호 추장들이 조선을 공격한 진정한 목적을 파악하기는 어렵다. 변장의 침학을 표면적인 이유로 내걸었으나, 1~2만 명에 달하는 여진 번호들이 규합하여 변경의 성보를 공격했다는 설명은 충분하지 못하다. 니탕개 등의 세력이 조선의 육진을 완전히 제압할 수 있는 수준은 아니었던 것으로 보이기도 한다. 니탕개는 조선을 압박하여 모종의 타협을 끌어낼 목적에서 심처호와 연계했거나 혹은 심처호의 앞잡이가 되었을 것이라고 보는 편이 자연스럽다. 어느 경우든 종래보다 나은 처우–특히 경제적인 면에서-를 요구했을 것이다.

실제로 종성의 전역 당시 니탕개는 1만여 명의 군사를 가진 상황에서도 자신을 도적으로 여기지 않으면 물러갈 용의가 있다는 타협안을 제시했다. 그 진위를 알 수는 없지만, 조선을 상대로 치열하게 싸운다기보다는 교섭을 추구했다고 짐작해 볼 수 있다. 어떤 목적에서였든 니탕개를 비롯한 번호들은 1차와 2차 전역에서 모두 패배하여 뜻을 이룰 수 없었다.

1583년 7월, 최초 사태를 주도했던 우을지가 생포되어 건원보에서 참수되는 일이 발생했다. 서울로 보내진 우을지의 목은 왕명에 의해 동소문(東小門) 밖에 효시(梟示)되었다. 우을지의 처참한 최후는 니탕개를 비롯하여 조선을 배반했던 번호들을 동요시켰다. 우을지의 처형 이후 니탕개의 침입이 중단된 사실만 보아도 이 사건이 가진 영향력을 짐작할 수 있다. 니탕개는 귀순하겠다는 의사를 피력하면서 옛 터전에서 살기를 희망했지만, 조선은 그를 제거할 계획을 세웠다. 니탕개는 이 사실을 간파하고 도주했고 다시는 조선 인근 지역에 출현하지 않았다. 우을지의 처형과 니탕개의 도주로 인해 니탕개의 난은 종식되었다.

니탕개의 난은 조선에 심각한 위기의식을 불러일으켰지만, 그 규모를 감안하면 비교적 쉽게 진정되었다. 하지만 조선과 번호의 관계는 이전과 같지 않았다. 번호들은 간헐적이지만 소규모의 침입을 지속적으로 감행했고, 조선 역시 이를 묵과하지 않았다. 1587년(선조 20) 번호들이 녹둔도(鹿屯島)의 둔전에 설치된 농보(農堡)를 습격하고, 이듬해 조선이 그에 대한 보복으로 시전부락(時錢部落)을 정토한 것은 대표적인 사건이었다. 오래지 않아 임진왜란이 발발하면서 북방보다는 남방에 대한 대비책이 강조되지만, 번호들의 위협이 그치지는 않았던 것으로 보인다.

여기서 주목해야 할 사실은 번호와 심처호의 연계이다. 니탕개의 난 당시 번호의 병력 규모는 1만 명 혹은 2~3만 명까지 기록되어 있다. 이 수치를 그대로 신뢰하기는 어렵지만, 조선이 경험해 보지 못한 규모였음은 분명하다. 번호의 규모가 커졌고 또 상호 연계되었다고 하더라도 여진인들이 부락별로 이합집산을 거듭했음을 감안하면 특정한 구심점이 존재했을 것이다. 그 단서는 최초에 사태가 불거졌을 때, 우을지가 아산보 만호 유중영(柳重榮)의 정탐병들을 사로잡아 ‘심처(深處)’로 보냈다는 데서 보인다. 이는 니탕개의 난 당시 번호들이 심처호와도 연계했음을 의미한다.

번호와 심처호의 연계는 1594년(선조 27) 온성 번호 역수(易水)의 배반에서도 보인다. 이들을 토벌한 북병사 정현룡(鄭見龍)은 번호 역수가 심처호인 훌룬[忽剌溫]과 연계되어 있었다는 정황을 자세히 보고하기도 했다. 1601년(선조 34)에는 수을허(水乙虛)·교로(交老) 부락이 훌룬과 연계한 사실이 드러나 조선의 공격을 받고 초토화되었다. 1603년(선조 36)부터는 훌룬이 직접 나서서 번호들을 공략하고 조선의 육진까지 침입하게 되었고, 이때부터 1605년(선조 38)까지 번호의 귀속을 둘러싼 조선과 훌룬의 공방전이 펼쳐졌다.

니탕개의 난 이후 지속된 번호들의 이반현상은 심처호의 영향력과 무관할 수 없었다. 다만, 번호들이 일시에 배반했다기보다는 조선과 훌룬을 사이에 두고 입장이 갈렸다고 생각된다. 일부는 심처호인 훌룬의 편에 섰고, 일부는 여전히 조선을 추종하면서 갈등이 촉발되고 조선 역시 그 영향을 받았다. 니탕개 등이 전자에 해당한다면 그를 배후에서 공격한 번호 효정은 후자에 해당했을 것이다. 이러한 사태의 실제 배경은 여진을 통합하려는 강대한 부족들의 경쟁에서 비롯되었다고 생각된다.

이렇듯 니탕개의 난은 번호와 심처호의 연계에서 시작되었다. 이는 필연적으로 조선과 번호의 관계에도 변화를 야기했다. 조선은 번호를 유지하기 위해서 이반한 번호들을 응징하는 강경한 무력 정책을 사용했다. 17세기 초만 해도 1600년 노토(老土) 부락 정토, 1601년 수을허·교로 정토, 1603년 풍계(豐界) 부락 정토 시도, 1605년 건퇴(件退) 부락 공격 등이 이어졌다. 이 일련의 사태는 여진 사회 내부의 통합과 그것을 위한 부족 간의 경쟁과 밀접한 관련이 있으며, 조선에는 니탕개의 난으로 발현된 것이다.

이 글의 내용은 집필자의 개인적 견해이며,

국사편찬위원회의 공식적 견해와 다를 수 있습니다.