1900년(고종 37)

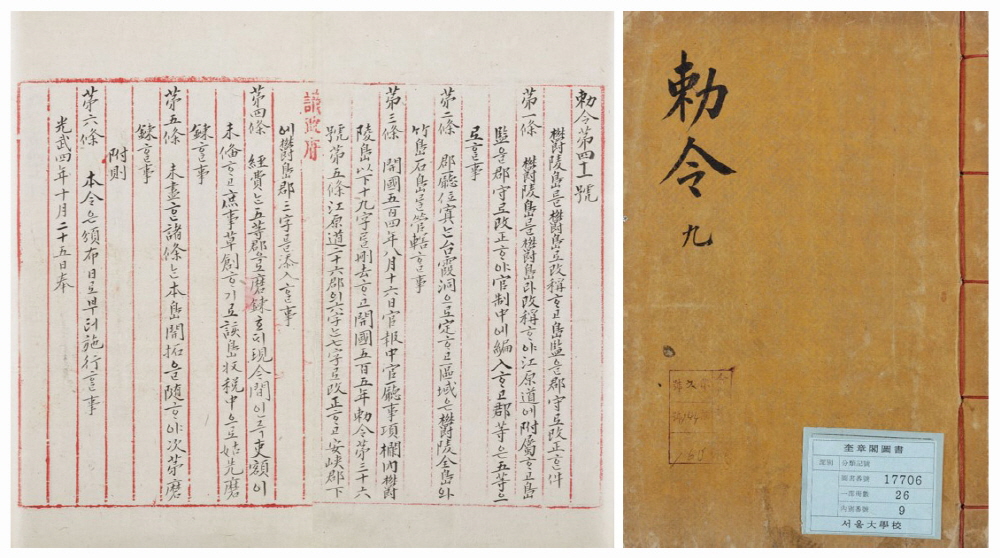

대한제국 칙령 제41호

서울대학교 규장각한국학연구원

대한제국의 독도 정책은 칙령 제41호 「울릉도를 울도로 개칭하고 도감을 군수로 개정하는 건」(1900.10.25.)에 수렴된다. 당시 울릉도는 강원도 울진군에 속했으며 정식 관제가 아닌 도감(島監)이 관할하는 섬이었다. 이를 정식 관제인 군수가 관할하는 울도군(鬱島郡)으로 승격시킨 것이 칙령 제41호다. 또 군청 위치와 군수 관할 구역, 군 경비 등에 대해 정했는데 군수 관할 구역으로는 울릉 본도(本島)와 죽도(竹島), 석도(石島)를 규정했다. 울릉 본도란 울릉도를 가리키고 죽도는 대나무 섬이라는 의미로서 울릉도 동북 방향으로 약 2km 국토정보플랫폼 국토정보맵에서 측정한 석포전망대에서 죽도 서쪽 해안 돌출부까지의 대략적 거리 떨어진 곳에 있는 섬을 가리킨다. 석도는 돌섬이라는 의미로서 독도를 가리키며 조선에서 대한제국으로 시대가 변화하는 가운데 새로 등장한 명칭이다. 같은 시기에 지금까지 사용되고 있는 독도(獨島)라는 명칭도 등장했다. 이처럼 대한제국은 칙령 제41호를 통해 독도가 대한제국의 영토임을 천명했으나 그로부터 5년 후, 일본 내각은 자국 국민의 청원을 받아들여 다케시마(竹島)라는 이름으로 독도를 일본 시마네현에 편입시키는 결의를 했다.

울릉도는 512년(신라 지증왕 13년)에 신라 장군 이사부(異斯夫)가 복속한 우산국(于山國)의 소재지였다. 10세기경 우산국이 소멸한 후 울릉도는 고려 및 조선의 울진현(蔚珍縣)에 속한 섬이 되었다. 다만 동해 가운데 있다는 지리적 특징 때문에 일본인의 침범이 잦았던 섬이다. 여말선초에는 왜구 침범이 있었고 태종과 광해군 때는 쓰시마인이 울릉도로 집단 이주를 기도하기도 했다. 1693년(숙종 19)에는 일본 서해안 주민에 의한 안용복(安龍福)·박어둔(朴於屯) 납치 사건이 발생하기도 했다. 이 사건을 시작점으로 조·일 정부간 울릉도 소속을 두고 외교적으로 다툰 울릉도쟁계(鬱陵島爭界)가 벌어졌다. 그 과정에서 1694년(숙종 20), 삼척첨사 장한상을 보내 울릉도 실태 조사를 한 후 2~3년에 한 번씩 관료를 파견하여 울릉도를 관리하기로 결정했다. 그러나 1881년(고종 18) 다시 일본인이 울릉도에 들어와 목재를 벌목하여 원산이나 부산으로 보내고 있다는 사실이 강원감사 장계를 통해 조선 조정에 알려졌다. 고종은 1882년(고종 19) 검찰사 이규원을 울릉도로 보내서 실태 조사를 하게 한 후 울릉도를 개척하기로 결정했다. 이에 따라 1883년(고종 20) 두 차례에 걸쳐 16가구 54명이 정식으로 울릉도로 이주하였고, 김옥균을 동남제도 개척사로 임명 하여 본격적인 울릉도 개척을 시작했다. 또 일본 정부에 항의한 결과 1883년 3월 일본 태정대신 산조 사네토미(三条実美)는 일본인의 울릉도 도항 금지령을 내렸고 10월 울릉도의 일본인 전원(255여 명)을 귀국시키기도 했다. 그러나 「조일통상장정(1883)」 및 「조일통어장정(1889)」을 통해 일본 어민의 한반도 연해에서의 어로 및 어획물 매매가 자유로워지면서 일본인의 울릉도 도항은 더 늘어났고 일부는 정착해 살면서 난동을 부리기까지 했다. 청일전쟁에서의 일본의 승리(1894~1895)는 이 상황을 더욱 악화시켰다.

1897년(고종 34) 대한제국이 성립했으나 이 상황은 개선되지 않았다. 이에 대한제국은 1900년(고종 37) 한일 합동 조사단을 파견해서 울릉도 실태를 조사했다. 울릉도 내부시찰위원 우용정(禹用鼎), 부산해관 세무사 서리 라포르트(E. Laporte, 羅保得/羅布退) 등으로 구성된 시찰단이 5월 울릉도에 입도해서 조사를 한 후 결과보고서를 제출했다. 이를 바탕으로 1900년 10월 22일 대한제국 칙령 제41호의 근간이 된 설군청의서(設郡請議書)가 제출되었고 바로 칙령 제41호가 공포되었다. 칙령은 총 6조로 구성되어 있다. 제1조는 울릉도를 울도로 개칭하여 강원도에 부속시키고 도감을 군수로 개정하여 관제 중에 편입시키며 울도군의 등급은 5등급으로 한다는 내용이다. 제2조는 군청 위치는 태하동으로 정하고 군수 관할 구역으로서 울릉 전도와 죽도‧석도를 정하는 내용으로 되어있다. 제3조는 기존 관보에서 개정되어야 할 울릉도 관련 사항에 대해 정한 것이다. 1895년(고종 32) 8월 16일에 발행된 관보의 관청 사항란에서 ‘울릉도’ 이하 19자를 삭제하며 1896년(고종 33) 칙령 제36호 제5조 중 ‘강원도 26군’이라는 7자를 개정하고 안협군(安峽郡) 아래에 ‘울도군’ 3자를 삽입할 것을 정하고 있다. 제4조는 군청 경비에 관한 것이다. 경비는 5등급의 군 경비 수준으로 마련하되 지금은 중앙 정부에 준비된 것이 없고 신설 군의 경비이므로 우선은 울릉도에서 자체적으로 걷은 세금에서 충당하라고 정하고 있다. 제5조는 미진한 부분은 울릉도를 개척하면서 차차 마련해 가라고 한 내용이고 제6조에서는 반포와 동시에 시행한다는 내용으로 되어있다. 광무 4년 즉 1905년 10월 25일에 결정된 칙령은 같은 해 10월 27일에 관보 제1716호로 반포되었다.

칙령 제41호가 공포된 이후에도 상황은 개선되지 않았고 일본인 불법 거류민은 늘어만 갔다. 동시에 독도의 상황도 변했다. 1880년대에서 90년대에 걸쳐 울릉도나 일본 쪽에서 출어한 일본 어선들이 독도를 발견하고 상어 포획, 전복 채취, 강치 포획 등을 행하였다. 1903년에는 일본 시마네현(島根縣) 오키섬(隱岐島) 거주 사업가인 나카이 요자부로(中井養三郞)가 독도 강치 포획 사업을 기획하고 5월경 동향인 오하라(小原) 육군 보병 군조(軍曹)를 대장으로 하는 일행에 끼어 독도로 갔다. 그리고 독도에 입도하여 일장기를 게양하고 강치 포획에 사용하기 위한 건물을 세웠다고 한다. 이후 1904년(고종 41) 9월 29일, 나카이는 독도를 일본 영토로 편입하는 동시에 향후 10년간 자신에게 빌려달라는 내용의 「량코도 영토편입 및 대여 청원서」 를 내무‧외무‧농상무의 세 대신(大臣) 앞으로 제출한다. 1905년(고종 42) 1월 28일 일본 내각은 나카이의 청원을 받아들여 독도를 ‘주인 없는 섬’이라는 전제하에 ‘다케시마(竹島)’로 명명하고 시마네현 소속 오키도사(隠岐島司)가 관할하게 한다는 결의를 했다. 이를 이어 2월 22일 시마네현은 ‘다케시마’ 편입에 관한 고시 제40호를 공포했다. 다만 고시 40호 이외에 신문이나 관보에는 실은 형적이 없어 일본의 독도 편입은 비밀리에 진행된 불법 편입이었다는 평가를 받고 있다.

나카이 요자부로는 편입 청원을 하기 전까지 독도를 조선 영토로 알고 있었던 사람이다. 1906년 오쿠하라 헤키운(奥原碧雲)이 작성한 「다케시마 경영자 나카이 요자부로 입지전」에 의하면, 1903년 나카이는 조선 정부에 ‘그 섬(독도)’을 자신에게 대여해 달라는 청원을 해서 어로권(漁撈權)을 독점할 결심을 했다고 한다. 그리고 같은 해 어로기(漁撈期)가 끝나는 대로 일확천금의 꿈을 안고 도쿄로 상경했다. 그리고 오키섬 출신으로 농상무성 수산국 직원인 후지타 간타로(藤田勘太郞)를 통해 마키 나오마사(牧朴眞) 수산국장과 만나 자신의 계획에 대해 말했다. 나카이의 계획에 찬성한 마키는 먼저 해군수로부에 독도의 소속에 대해 확인해 보라는 지시를 했고 지시대로 나카이는 기모쓰키 가네유키(肝付兼行) 수로부장과 만나 자문을 구했다. 기모쓰키는 ‘그 섬이 조선 소속이라는 확고한 증거가 없고, 특히 일한 양국으로부터의 거리를 측량해 보면, 일본쪽으로 10해리 더 가까운 곳에 있다, 부연하자면 조선인이 종래 그 섬의 경영에 관여한 형적이 없는 반면, 우리나라 사람은 이미 그 섬 경영에 종사한 형적이 있는 이상 당연히 일본 영토로 편입해야 한다’는 말을 했다. 이 말에 힘을 얻은 나카이는 결심을 굳히고 독도 편입 청원서를 내무‧외무‧농상무성의 3대신 앞으로 제출했다. 관련해서 내무성 지리국에 출두하여 청원서에 대해 설명했으나 내무성은 당시 러일전쟁이 진행되고 있는 상황이기 때문에 외교상 영토편입에 적절한 시기가 아니라고 하며 청원서를 각하시켰다. 나카이는 다시 마키에게 부탁해 보았으나 외교와 관련된 것이라 어떻게 할 수가 없다는 답변을 듣고 낙담할 수밖에 없었다. 그런데 이때 마침 이하라 노보루(井原昻) 시마네현 지사가 지방관 회의에 참석하기 위해 후지타를 대동하고 도쿄에 와 있는 것을 알고 후지타에게 부탁해 그가 지방국에 청원해 주도록 했다. 그러나 지방국의 의견도 마키의 의견과 같았으므로 후지타는 나카이에게 시마네현으로 돌아가서 때를 기다리는 것 외에 방법이 없다는 말을 전했다. 그 섬(독도) 소속이 명확하지 않아 전도유망한 사업의 기회를 놓칠지도 모른다는 생각에 나카이는 다시 결심을 하고 동향 출신이며 당시 귀족원 고액[多額] 납세 의원인 구와다 구마조(桑田熊藏) 박사에게 부탁해 외무성 야마자 엔지로(山座円次郎) 정무국장을 소개받았다. 나카이와의 면담 자리에서 야마자는 ‘외교상의 일은 타인[외무성 外]이 알고 관여할 수 있는 일이 아니다. 하찮은 돌섬을 편입하는 사소한 일일 뿐이다. 지세(地勢)로 보더라도 역사적으로 보더라도, 또는 시국으로 보더라도 이번의 영토편입은 매우 이익이 되는 일’이라는 언질을 주었다. 이에 나카이는 구와다와 함께 내무성으로 가서 이노우에(井上) 서기관과 면담한 후 결국 내무성의 동의를 얻어 청원서가 각의에 올려지게 되었다고 한다.

「다케시마 경영자 나카이 요자부로 입지전」에 기술된 이와 같은 경과는 조선 영토로 알려져 있던 독도가 어떻게 당시 일본 정부의 관여에 의해 무인도로 둔갑하여 일본에 편입되게 되었는지를 잘 알려주고 있다. 나카이가 독도 어로권 독점 사업을 꿈꾸며 사방팔방으로 손을 쓰고 다니던 때는 한국의 보호국화를 도모하는 일본과 극동 진출을 꾀하고 남하하는 러시아가 부딪히면서 전쟁이 발발(1904.2.9.)하고, 「한일의정서」 체결(1904.2.23.), 「한일협약」 체결(1904.8.22.)을 통해 한국이 국권을 잃어가고 있는 때였다. 일본의 독도 편입은 마키 수산국장, 기모쓰키 수로부장, 야마다 정무국장의 말을 고려해 볼 때 이 역사적 과정의 하나의 귀결점이었음을 알 수 있다. 다만 양자 간의 직접적인 연관 관계를 보여주는 사료가 이 입지전 외에는 없어 앞으로 그 관련성을 명확히 입증할 수 있는 지속적인 사료 발굴과 연구가 필요하다. 그것이 독도와 관련된 대한제국 칙령 제41호의 역사적 의미를 지켜가는 길일 것이다.

이 글의 내용은 집필자의 개인적 견해이며,

국사편찬위원회의 공식적 견해와 다를 수 있습니다.