미상

「조선지팔도(朝鮮之八道)」 , 「원록구 병자년 조선주 착안 일권지각서(元祿九 丙子年 朝鮮舟 着岸 一卷之覺書)」 (1696)

동북아역사재단

안용복(安龍福)은 근대 이전 고사료에 등장하는 ‘우산도(于山島)’라는 명칭의 섬이 현재의 독도라는 것을 역사에 각인시켜 준 인물이다. 그는 1693년(숙종 19) 울릉도에서 벌어진 일본인에 의한 조선인 납치 사건 당사자 중 한 사람이었다. 이 사건을 계기로 조‧일 정부 사이에 울릉도 소속에 대한 외교 논쟁이 벌어졌다. 조선은 이 섬이 조선의 울릉도임을 주장했고 일본은 일본의 ‘다케시마(竹島: 울릉도) 전근대 시대 일본에서는 울릉도를 다케시마(竹島), 독도는 마쓰시마(松島)라고 했다. 독도에 대한 다케시마라는 명칭은 1905년 편입 때 붙여진 것이다. 임을 주장했다. 이 논쟁을 한국에서는 울릉도쟁계(鬱陵島爭界), 일본에서는 다케시마잇켄(竹島一件)이라고 통칭한다. 울릉도쟁계는 1696년(숙종 22) 에도 막부가 울릉도를 일본과 관계없는 섬으로 인정하고 일본인의 도항을 금지하면서 일단락되었다. 그 과정에서 안용복은 조선 조정 및 일본 돗토리번(鳥取藩) 에도시대 영주 이케다(池田氏) 가문이 지배했던 영지(지금의 돗토리현 지역) 또는 그 지배조직 을 상대로 울릉도뿐만 아니라 우산도도 조선의 영토이며 우산도는 일본에서 말하는 마쓰시마(松島)임을 주장했다. 마쓰시마는 대략 19세기 중반까지 일본에서 독도를 가리키는 명칭이었다. 안용복 주장은 우산도의 실체가 독도임을 명확히 밝혀주는 것으로서 한국의 독도 영토주권의 주요 역사적 근거가 되었다.

1693년 4월, 조선 동남해안 주민들이 선단을 꾸려 울릉도에 갔다가 앞서 와 있던 일본 요나고(米子; 현재의 돗토리현 요나고시) 주민들과 마주쳤다. 이들은 울릉도가 어느 나라 섬이냐를 두고 논쟁을 벌였고 그 끝에 안용복과 박어둔이 요나고로 납치되었다. 이 사건은 요나고를 관할하던 돗토리번을 통해 에도 막부에 보고되었다. 에도 막부는 쓰시마번(對馬藩) 쓰시마번((對馬藩): 에도시대 영주 소씨(宋氏) 가문이 지배하던 영지(지금의 대마도 지역) 또는 그 지배조직 이 두 사람을 조선으로 돌려보내면서 조선 조정에 조선 어민의 다케시마 도항을 금지시켜 달라는 요구를 하도록 지시했다. 1693년 11월 안용복·박어둔을 대동한 쓰시마 무사들이 동래 왜관에 도착했고, 왜관을 통해 에도 막부의 요구가 조선 조정에 전달되면서 울릉도쟁계가 시작되었다. 당시 조선 조정은 조·일 외교관계를 우선적으로 고려한 대응을 했다. 다케시마라는 섬이 울릉도라는 것을 알고 있었으나 울릉도와는 다른 일본 섬 다케시마와 관련된 요구를 받은 것처럼 답변했다. 즉 ‘우리나라는 바다로 나가는 것을 엄히 금하고 있습니다. 동해 바닷가의 어민을 단속하여 먼 바다로 나갈 수 없도록 했으니 비록 우리나라의 울릉도일지라도 역시 까마득히 멀리 있다는 이유로 임의대로 왕래하지 못하게 했는데 하물며 그 밖의 섬에 나갈 수 있겠습니까’라고 한 것이다. 이와 같이 조선 측이 다케시마와 울릉도가 마치 ‘이도이명(二島二名: 서로 다른 두 섬에 대한 두 개의 이름)’인 것처럼 대응한 것에 대해 일본 측이 반발하면서 울릉도쟁계가 시작되었다. 그 위에 1694년(숙종 20) 4월 2일에 영의정이 된 남구만이 사건을 재조사하고 해당 사건을 조선인의 ‘다케시마’ 침범이 아닌 일본인의 ‘울릉도’ 침범으로 재규정 하기에 이르렀다. 즉 ‘우리나라 강원도 울진현에 속한 섬이 있는데 울릉도라고 부릅니다. (중략) 이번에 우리나라 바닷가 어민들이 그 섬에 갔는데 뜻밖에 귀국 사람들이 멋대로 국경을 넘어와서 서로 맞부딪치게 되자, 도리어 귀국 사람들이 우리나라 사람 둘을 잡아 가두고’라고 하여 일본인이 조선의 섬 울릉도를 침범했다고 한 것이다. 울릉도쟁계는 1696년 1월, 일본 에도 막부가 돗토리번주를 통해 요나고 주민의 울릉도 도항을 금지시킴으로써 일단락되었다. 그러나 이후에도 조·일 양국간의 왕복 서신을 통한 외교 논쟁은 계속 진행되다가 1699년(숙종 25) 3월 21일 조선 예조 앞으로 “다케시마건은 이것으로 모두 끝났고 조선국의 희망대로 되었으니 두 나라 모두에게 큰 다행”이지만 동 사건에 대한 귀책 사유가 조선 쪽에 있음을 강조하는 취지의 최종 서신이 왜관 관수로부터 조선 역관들에게 전달되면서 종료되었다.

울릉도쟁계란 후대에 와서 붙은 명칭이다. 조선 후기 예조 관원들의 실무지침서인 『춘관지(春官志)』(1744, 영조20 편찬, 1781(정조 5) 증보)에서 울릉도쟁계(鬱陵島爭界)라는 제목하에 안용복·박어둔 납치 사건을 계기로 시작된 해당 논쟁을 다룬 것에서 비롯되었다. 이 명칭은 당시 사람들이 해당 논쟁의 대상을 울릉도 한 섬으로 인식했음을 시사하고 있다. 실제로 『숙종실록』, 『비변사일기』 『승정원일기』 등 한국 측 관찬 사료의 울릉도쟁계 관련 기술을 살펴보면 조·일 정부 차원의 논쟁이 울릉도 한 섬을 중심으로 진행된 것을 알 수 있다. 1696년의 돗토리번에 대한 에도 막부의 지령이 ‘다케시마 도항 금지령’이었던 것도 같은 맥락에서의 결과다. 한편 안용복의 비변사 진술은 안용복이 돗토리번을 대상으로 울릉도 뿐 아니라 독도 소속에 대해서도 논쟁하였음을 알려주는 것이다. 1696년 5월 안용복은 승려 뇌헌 등 10명과 함께 돗토리번 도항을 감행했다. 그리고 8월에 강원도 양양으로 귀환했다가 바로 강원감사 심평에게 붙잡혀 비변사로 넘겨졌다. 그리고 9월에 취조를 받았는데 이때 안용복이 진술한 내용이 『숙종실록』 에 남아있다. 이 비변사 진술에 따르면 안용복은 1693년 납치되었을 때부터 울릉도와 우산도가 조선 영토라는 주장을 했고 두 섬을 조선의 영토로 정하는 ‘에도’ 막부 장군의 ‘서계(書契)’를 받았다고 한다. 1696년에는 울릉도에 와 있던 일본인들을 향해 우리 영토를 침범한 것을 꾸짖고 이들이 송도(松島; 독도)에서 왔다고 하자 거기도 우리 영토라고 하고 다음 날에는 독도로 가서 도망가는 그들을 추격해서 일본 오키섬에 갔다고 한다. 그리고 1693년의 일이 있었음에도 일본인들이 다시 우리 영토를 침범한 것에 대해 꾸짖고 다시 돗토리까지 가서 돗토리 번주와 만났다고 한다. 그리고 그와 마주 앉아 울릉도와 우산도의 일로 에도 막부 장군의 서한까지 받았으나 그 서한을 쓰시마 번주가 빼앗고 울릉도쟁계를 지속시킨 일에 대해 에도 막부 장군에게 상소하겠다고 했다는 것이다. 이와 같은 진술은 조선 동남해안 어민들은 울릉도와 우산도를 조선 영토로 인식하고 있었고, 정부 차원에서는 울릉도 한 섬을 대상으로 울릉도쟁계가 진전되었으나, 안용복으로 상징되는 민간 차원에서는 돗토리번을 상대로 한 우산도 소속에 대한 논쟁도 전개되었음을 알려주고 있다.

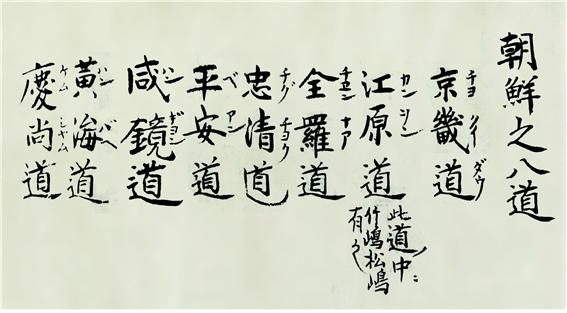

안용복의 우산도 논쟁이 구체적으로 어떻게 진행되었는지 알려주는 기록은 비변사 진술 외 거의 없다. 한편 일본에도 울릉도쟁계 관련 기록이 많이 남아있는데 주로 사건 당사자였던 돗토리번과 쓰시마번에서 편찬된 기록들이다. 그러나 이 기록들 역시 울릉도쟁계에 초점이 맞추어진 것이라 우산도 논쟁의 존재 및 진위 여부를 검증할 수 있을 만한 내용을 가지고 있지 않다. 그럼에도 일본 정부 및 관련 연구자들은 이 기록들과 비변사 진술을 대조하여 비변사 진술을 허위나 과장, 거짓말 등으로 평가해 왔다. 예를 들면, 1693년 안용복이 ‘에도’에 갔고 ‘관백(에도 막부 쇼군을 표현)’의 ‘서계’를 받았다고 하는데 당시 에도 막부 시스템상 이런 일은 있을 수 없다, 1696년 1월 이미 요나고 주민의 울릉도 도항이 금지되었기 때문에 5월에 안용복이 울릉도에서 일본인을 만날 가능성은 없다, ‘호키도주’ 즉 돗토리 번주와 마주 앉아 대담했다고 하는데 그때 돗토리 번주는 돗토리가 아닌 에도에 있었다는 등의 지엽적인 사실 관계의 차이점을 들어 안용복이 우산도 논쟁을 벌였다는 것을 부정해 왔다. 그러나 2005년, 일본 시마네현 오키섬에서 「원록구 병자년 조선주 착안 일권지각서 元祿九 丙子年 朝鮮舟 着岸 一卷之覺書」(1696) 가 발견됨으로써 안용복의 우산도 논쟁이 사실(史實)이었다는 것이 명백해졌다. 이 문서는 돗토리번으로 가던 안용복 일행의 배가 오키섬에 들렸을 때, 오키섬을 관할하던 에도 막부의 이와미(石見; 지금의 시마네현 이와미시) 관청에서 파견한 관료 둘이 안용복 일행의 도일 목적 등을 조사하여 소속 관청에 보고한 1693년 5월 23일자 문서다. 이 문서에 의하면 안용복은 관료들에게 ‘호키 도주와 담판 지을 일’이 있어 돗토리로 간다고 하고, 지참하고 있던 지도를 보여주며 ‘조선 강원도 동래부 안에 있는 울릉도라고 하는 섬이 일본에서 말하는 다케시마고 같은 도(道) 안에 있는 우산도라고 하는 섬이 일본에서 말하는 마쓰시마’라고 설명했다고 한다. 또 문서에는 「조선지팔도(朝鮮之八道)」라는 제목하에 지도의 내용과 안용복의 설명을 합쳐서 회화적으로 기록해 둔 부분도 포함되어 있다. 즉 조선의 팔도(八道) 이름을 나열하고 ‘강원도’ 아래에 ‘이 도(道) 안에 다케시마(竹島)와 마쓰시마(松島)가 있다’고 한 부분이다. 즉 안용복은 조선지도를 근거로 울릉도와 우산도가 조선의 영토임을 주장하러 돗토리로 간 것이다. 이로써 안용복의 우산도 논쟁이 거짓이나 허위, 과장이 아니었다는 것이 일본측 사료에 의해 입증되었다. 그 위에 전근대 사료에 등장하는 우산도가 독도라는 사실이 명확해진 것이다.

안용복의 신상에 대해서는 알려진 것이 없다. ‘미천한 일개 군졸’ 또는 ‘서울 거주 상인의 사노비’였다고 하고 1693년 당시 나이는 40세, 작은 키에 수염이 난 검은 얼굴이며 현재의 부산시 동구 좌천동 일대에 해당하는 곳에 살았다는 정도만 알 수 있다. 그러나 그의 주장은 이후에 편찬된 다수의 관찬·사찬 문헌에 반영됨으로써 널리 알려지게 되었다. 독도 영토주권은 안용복의 주장을 초석으로 하여 세워져 있다고 해도 과언이 아니다. 다만 안용복의 우산도 논쟁에 대해서는 보완되어야 할 필요가 있다. 해당 논쟁은 당시 일본의 변방이었던 돗토리라는 곳에서 벌어졌고 안용복 외 그 논쟁의 구체적 정황을 증언할 만한 사람이 없는 논쟁이었다. 1693년에는 박어둔과, 1696년에는 승려 등 10명과 함께였으나 일본어를 모르는 그들은 논쟁의 주체도 증인도 될 수 없는 인물들이었기 때문이다. 따라서 조선은 물론 일본에도 관련 기록이 거의 남아있지 않다. 해당 논쟁의 결과가 일부 반영된 문서와 지도 소수가 남아있을 뿐이다. 향후 돗토리, 쓰시마 등의 지역 사료를 중심으로 한 지속적인 조사와 발굴을 통해 우산도 논쟁을 더욱 구체화시켜 갈 필요가 있다.

이 글의 내용은 집필자의 개인적 견해이며,

국사편찬위원회의 공식적 견해와 다를 수 있습니다.