미상

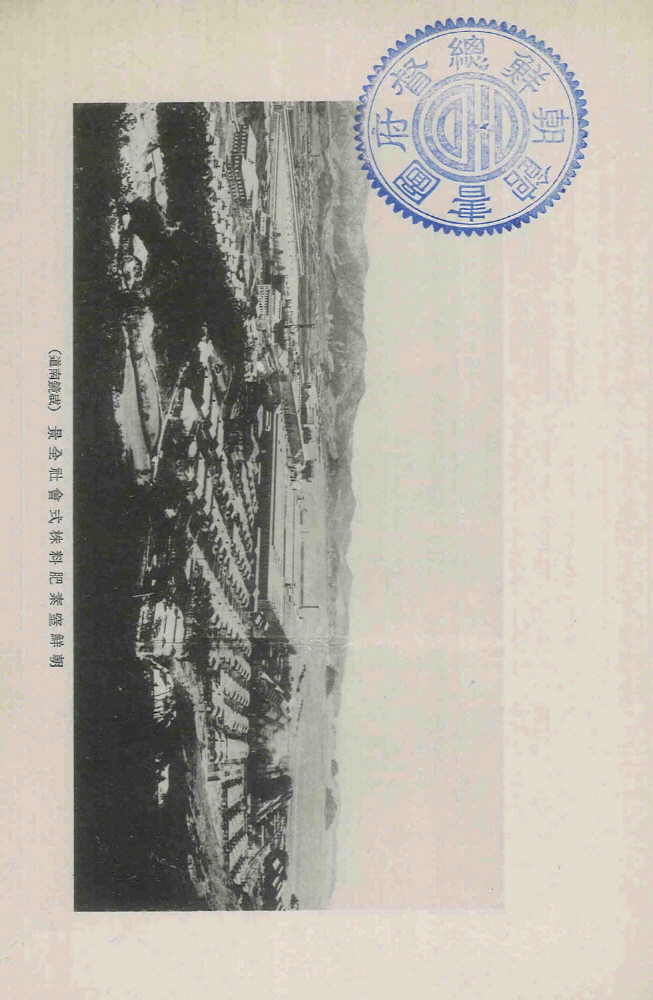

1930년대 흥남공업지대 전경(조선총독부, 『朝鮮要覽』, 1931)

우리역사넷(국사편찬위원회)

조선공업화란 1930년대부터 1945년 패전까지 일본제국이 식민지배와 침략전쟁을 위해 한반도에서 수행한 공업 개발을 말한다.

1930년대 이전까지 조선총독부는 식민지 조선의 공업발달에 줄곧 소극적인 자세를 취했다. 1910년 공포한 「회사령」은 그 대표적 예로, 총독부는 회사의 설립을 총독의 허가를 받은 경우에 한하도록 규정해 조선 내 자본의 결집과 기업의 성장을 제한했다. 제1차 세계대전에 따른 경기 호황을 반영해 1920년 이 법령은 폐지했지만, 곧이어 종전에 따른 불황이 찾아와 공업화를 촉진할 수 없었다. 한편 1920년대 이후는 산미증식계획을 시행하여 미곡 단작형 경제정책을 강화했다. 결국 1930년대 이전까지 조선의 공장은 주로 도정업이나 주조업 등의 농업 부수 산업을 비롯해 영세 가내공업 중심의 견직물 산업에 제한되는 양상을 보였다.

이처럼 소극적인 자세를 유지해오던 총독부가 공업의 중요성을 본격적으로 강조하기 시작한 것은 1931년 6월 우가키 가즈시게(宇垣 一成)가 조선총독으로 취임한 이후였다. 우가키는 러일전쟁기에 함경도 일대에서 참모로 주둔한 바 있으며, 1927년에는 조선총독 대리로 잠시 재임하기도 했다. 이 기간 그는 자원개척지이자 만주와의 교통로로 한반도 북부 지역의 개발 가능성을 포착할 수 있었다. 또한 1925년 이후 일본의 재벌 기업 일본질소비료(日本窒素肥料)가 압록강 수계(水系)에서 유역변경식 발전소를 건설해 값싼 전력을 대량으로 생산하는 데 성공하는 것을 목격했다. 여기에 1931년 9월에는 만주사변이 발생해 일본제국의 침략전쟁에서 조선이 차지하는 위치가 변화되기도 했다. 이에 총독부는 일본 본토와 만주를 잇는 한반도 내 인프라 건설과 각종 자원의 개발·수탈정책을 시행해 공업 확장을 도모하였다. 먼저 1931년부터는 ‘발전(發電) 및 송전망(送電網) 계획’을 수립해 한반도 북부 일대의 수력전원을 개발해 이를 공업용으로 전환하는 구상을 수립했다. 1932년부터는 조선 북부의 삼림과 마그네사이트, 금광, 무연탄 등의 자원 개발을 목표로 ‘북선개척사업(北鮮開拓事業)’을 시행했다. 이를 통해 조선 북부의 방대한 임야와 광산 일대를 잇는 산업철도와 도로를 부설하고, 그 자원을 만주와 일본 본토로 반출하는 항만을 개발했다. 또한 일본제국의 통화를 안정시키기 위해 ‘산금장려정책(産金獎勵政策)’을, 공업 원료의 증산을 위해 한반도 남쪽에서는 면화를 북쪽에서는 양의 사육을 장려하는 ‘남면북양정책(南綿北洋政策)’을 시행했다.

그러나 총독부에는 공채발행권과 같은 독자적인 자금확보 능력이 없었다. 공업화를 위한 독자적인 기술이나 설비도 없었다. 이에 총독부는 일본 본토의 재벌계 기업 등 대기업을 조선으로 유치하는 방법에 의존했다. 이를 위해 먼저 일본 본토에서는 적용하고 있던 각종 규제를 조선에서는 회피하는 방식을 택했다. 총독부는 일본에서는 이미 1910년대부터 시행해 온 「공장법」, 「광부노역부조규칙」, 「건강보험법」, 「노동자 재해 부조법」 등의 노동자 보호제도를 조선에는 도입하지 않았으며, 특정 산업 부문에서 국가가 생산과 판매를 통제하는 규제제도인 ‘중요산업통제법’의 적용을 회피했다. 또한 1934년부터는 ‘조선시가지계획령’을 시행해 저렴한 가격으로 공업용지를 조성할 수 있도록 도모했다. 총독부의 이러한 유인책은 일본 대기업의 요구와 조응했다. 일본 대기업들은 1920년대의 만성 불황과 대공황을 탈피하고, 일본 내의 각종 경제규제를 회피하고자 했다. 조선은 일본과 지리적으로 인접했을 뿐 아니라, 경찰이 곳곳에 배치되어 만주에 비해 치안도 안정적이었다. 전력을 비롯해 각종 원자재를 값싸게 확보할 수 있었고, 토지나 임금이 매우 낮아 채산성이 높았다. 여기에 저금리로 손쉽게 자금을 융통할 수 있다는 점도 매력으로 작용했다.

이처럼 총독부의 구상과 일본 대기업의 이해가 맞물리며, 1930년대 우가키 총독 재임기간동안 일본 대기업을 중심으로 하는 공업화가 급격하게 전개되었다. 이미 1920년대에 조선에 진출해 조선 북부 압록강 수계의 유리한 수력전원을 선점했던 일본질소는 1930년대에는 기업의 거점을 일본에서 조선으로 아예 이전하는 한편, 장진강(長津江), 허천강(虛川江) 등 조선에서 가장 유력한 지점에서 수력전력사업을 시행하며 유지(油脂), 금속정련, 화약, 코크스, 카바이트 등 공업을 다각화했다. 또한 값싼 원료와 임금을 얻기 위해 동양방직(東洋紡織), 종연방직(鐘淵紡織) 등의 면방직 기업이 유입되었고 미쓰비시(三菱), 야스다(安田) 등의 재벌기업이 광산이나 기계공업 방면에서 투자를 확장해 갔다. 그 결과 1942년 조선에 투자된 산업자본 가운데 일본 대기업이 차지하는 비중이 74%에 달하게 되었으며, 그 중 일본질소 계열이 가장 큰 비중을 점유하는 독점적 구조가 형성되었다.

1936년 우가키에 이어 조선총독에 부임한 미나미 지로(南次郞) 역시 공업에 대한 강조를 이어 나갔다. 그는 1937년 4월 농공병진, 선만일체(鮮滿一體) 등을 주요 내용으로 하는 ‘조선 통치 5대 정강’을 발표하고, 일본제국의 국책을 달성하기 위해 인조석유, 무수알콜, 면화, 양모, 펄프 등의 증산을 강조했다. 또한 만주국과 공동으로 압록강수력발전협정을 체결해 전력의 증산을 도모하고자 했다.

1937년 7월 중일전쟁이 발발하자, 총독부는 일본제국의 침략전쟁을 수행하기 위한 군수물자 증산에 조선공업화의 역량을 집중시켜 나갔다. 같은 해 9월 「임시자금조정법」을 적용해 설비자금을 군수공업에 집중하도록 조정했으며, 1938년 5월부터는 「국가총동원법」 하에서 각종 물자·노무·전력의 생산과 배급을 일본의 전쟁수요에 맞춰 동원해 나갔다. 그 결과 전쟁에 필요한 원자재의 확충과 저품위 철강, 인조석유, 대용 알루미늄 등 대용재 성격의 소재 물자 생산이 급격하게 늘어났다.

1941년 12월 일본이 태평양전쟁을 개전하면서 조선의 공업화는 한층 더 일본제국의 전쟁 수행에 강하게 연관되어 갔다. 특히 1942년 6월 미드웨이해전을 거치며 전황이 열세에 처하자, 조선은 ‘대륙병참 전진기지’로서 그 산업적 중요성이 한층 더 강조되었다. 그 결과 철강, 석탄, 경금속 등 전쟁 필수물자 생산을 육성하기 위해, 각종 가격통제정책 및 물자집중정책을 동원해 중요 군수산업에 이윤·자금·물자·노동력 등을 집중시켰다. 또한 1943년 2월 과달카날섬 철퇴 이후 일본군이 연이어 패퇴하며 전황이 열세에 빠진 이후에는 철강, 석탄, 경금속 등을 초중점산업으로 지정하고, 물자와 노동력을 한층 더 이들 특정 산업에만 집중시키는 정책을 시행해 나갔다. 또한 1944년부터는 군수생산책임제, 「군수회사법」 등을 실시해, 조선 내 중요공장을 사실상 국유기업화하는 체제를 취했다. 그러나 계속된 전황의 악화와 자재 부족 및 기계 입수의 지연, 철강 및 시멘트 등 설비 확충을 위한 물자의 결핍, 기술자와 숙련공의 부족, 운송의 중단 등으로 생산현장은 점차 파행에 빠져 갔다. 이를 타개하기 위해 1944년 2월부터는 중소기업을 해체해 시설을 중점산업으로 이전함에 따라 많은 공장들이 파괴되었다. 또한 1945년 4월부터는 일본 본토뿐 아니라 조선에서도 공습이 격화되면서 서울, 평양, 인천 등 조선 내 중요 공업지대에서 공장 시설을 소개(疏開)함에 따라 공장의 파괴는 가속화되었다.

조선총독부 『통계연보』에 따르면, 1910~1940년 사이 농업의 생산액은 9.2배 증가하는 데 그쳤지만, 공업은 무려 120배나 증가했다. 그 전환의 기점은 1930년대로, 이전까지 주로 종업원 수 4명 이하의 영세공장만을 중심으로 했던 조선의 공업구조는 1930년대를 거치며 종업원 수 50명 이상의 일본 대기업이 운영하는 대공장의 수가 급증하는 양상으로 변화했다. 업종별로는 1910~20년대에는 정미나 양조와 같은 농업 부산 공업이 중심을 이루었으나, 1920년대 이후 방직 공업, 1930년대 중반 이후에는 중화학 공업의 비중이 크게 늘어나는 양상을 보였다. 일본제국의 식민지배와 침략전쟁 하에서 추진된 이러한 공업화는 한반도의 경제와 사회구조에 영향을 미치게 된다.

조선총독부는 일본제국을 위한 공업화 정책을 추진했기 때문에 한반도 내의 산업적 연관이나 분업 구조를 형성하지 못했다. 즉, 최상층의 일본 재벌 등 대기업은 토착공업과 생산과정을 분업화하지 않고 원료의 수급부터 완제품 생산까지의 생산과정 전체에서 자기완결적 기업이 다수를 이루었다. 한편 그 반대 축을 이룬 가내공업이나 영세공업 등의 토착공업은 숫자는 많았지만, 주로 탁주, 양조, 가마니 제작 등의 자급적 공업에 불과해 대공업과 산업적 연관을 맺지 못했다. 특히, 중일전쟁 이후 군수공업화가 강화되는 과정에서는 모든 물자, 자금, 인력을 일본제국의 전쟁 수행을 위한 일부 군수공업에 초집중시키면서, 각 산업 간의 연관성은 더욱 저하될 수밖에 없었다. 이로 인해 1930년대 이후 짧지 않은 기간 공업화가 추진되었음에도, 조선 내 자생적 기업의 육성을 이끌어낼 수 없었으며, 군수물자 유출 목적의 공업이 아닌 평화적 공업 등은 발달되지 못했다.

아울러 전시 말의 소개(疏開)와 기업정리정책의 시행 과정에서 수많은 공업시설이 파괴되었는데, 이는 해방 이후에도 이어져 일본인들에 의한 공업시설 파괴가 있었으며, 관리 부실로 인한 황폐화도 곳곳에서 발생했다. 특히 한국전쟁을 거치며 남한 내 귀속재산의 절반 이상이 파괴되어, 일제하의 공업화에 따른 물적 유산은 유지되지 못했다. 또한 인력 면에서의 발달도 이루어지지 못했다. 일제하 각급 학교 교육에서는 민족별로 입학자격을 제한했기 때문에 조선인의 경우 공업·기술 엘리트 육성은 제한되어 있었다. 1940년대 이후 기업 내에서 공업 기술 인력을 양성하는 정책을 시행했지만, 그마저도 전시 군수물자 확보를 위한 하급 기술 인력에 편중하였기에 해방 이후의 공업화에 주도적 역할을 담당할 수 없었다.

이 글의 내용은 집필자의 개인적 견해이며,

국사편찬위원회의 공식적 견해와 다를 수 있습니다.