1452년(문종 2) ~ 1453년(단종 1)

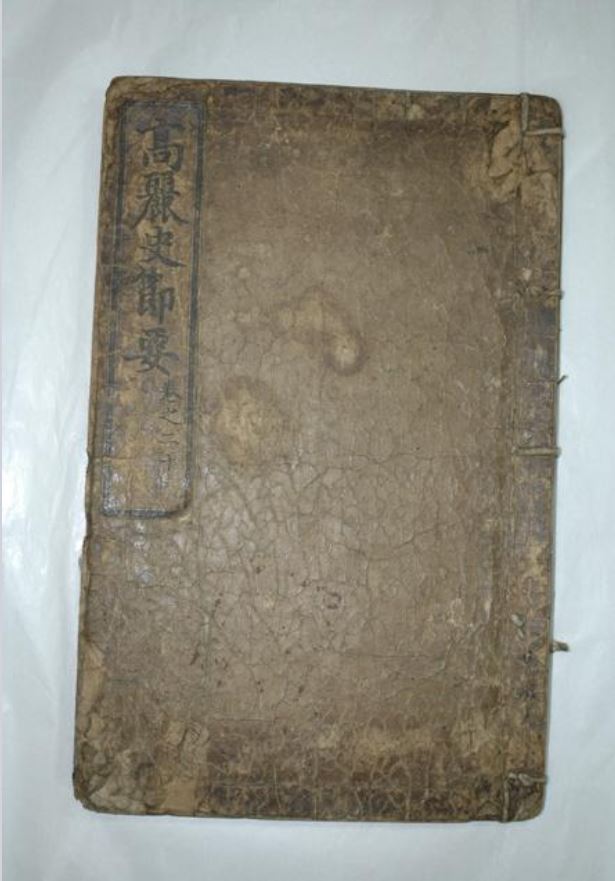

고려사절요(갑인자본)

e뮤지엄(경기도박물관)

『고려사절요』는 1452년(문종 2)에 김종서(金宗瑞) 등이 편찬한 고려시대 역사서이다. 이듬해인 1453년(단종 1)에 갑인자(甲寅字, 1434년에 주조한 활자)로 간행되었다.

『고려사절요』는 『고려사』와 마찬가지로 고려시대의 정치, 경제, 사회, 문화 등 각 방면의 사실을 망라하고 있다. ‘절요(切要)’라는 명칭은 『고려사』 기록 중에서 중요한 것만 발췌하여 재정리했음을 뜻한다. 분량은 『고려사』가 총 139권이고, 『고려사절요』는 총 35권이다.

두 사서의 가장 큰 차이는 편찬 체제이다. 『고려사』가 세가(世家), 지(志), 연표(年表), 열전(列傳)의 기전체(紀傳體)인 반면, 『고려사절요』는 시간의 흐름대로 기록하는 편년체(編年體)이다. 두 사서는 비슷한 시기에 거의 같은 사람들이 저술했기 때문에, 사실상 많은 내용이 중복되기도 한다. 그럼에도 기전체의 『고려사』와 편년체의 『고려사절요』는 각기 고유한 사료적 가치가 있으면서 상호 보완적 관계에 있다. 두 문헌 모두 고려사 연구에 있어 가장 중요한 사료로 평가되고 있다.

조선 건국 후 『고려사』는 여러 차례의 개찬(改撰)을 거듭하였다. 조선 건국 직후부터 고려 역사의 편찬을 논의했고, 그 결과 정도전(鄭道傳), 정총(鄭摠) 등이 수찬한 『고려국사(高麗國史)』(총 37권)가 완성되었다. 하지만 ‘제1차 왕자의 난’으로 정도전이 제거된 이후 『고려국사』에 대한 인식도 비판적이었다. 태종대에는 1414년(태종 14)에 하륜(河崙)의 주도로 고려 역사를 다시 편찬하려는 작업이 이루어지다가 중단되었다.

세종대에는 고려사 편찬을 둘러싸고 체재와 서술 방식에 대한 치열한 논쟁이 벌어졌다. 우선 1421년(세종 3)에 고려사 개정이 이루어졌다. 그러나 고려시대의 왕실용어, 정치제도 등을 둘러싸고 고려 내부에서 쓰던 용어를 그대로 쓸 것인지[直書], 아니면 편찬 당시의 대명관계를 고려하여 고쳐 쓸 것인지[改書]에 대해 논란이 발생했다.

1424년(세종 6)에 완성한 ‘직서’의 원칙에 따라 수정된 『수교고려사(讎校高麗史)』는 ‘개서’의 원칙을 고집했던 변계량(卞季良)의 반대로 반포되지 못했고, 1438년(세종 20)부터 1442년(세종 24)까지 ‘직서’의 원칙하에 편년체 형식으로 고친 『고려사전문(高麗史全文)』은 편찬 책임자 중 한 명인 권제(權踶)가 사실 왜곡 논란을 일으켜 반포되지 못하였다. 그리고 1449년(세종 31)부터 시작한 개찬 과정에서는 편년체를 기전체로 바꾸자는 논의 끝에 결국 현재의 『고려사』가 1451년(문종 1)에 편찬될 수 있었다.

이와 같은 논의 과정을 보면, 세종은 ‘직서’의 원칙으로 편년체의 『고려사』를 편찬하는 데 동의하는 입장이었다. 그러한 세종의 의견에 따라 1442년(세종 24)에 ‘직서’의 편년체 사서인 『고려사전문』이 완성되기도 했다. 이 『고려사전문』이 훗날 『고려사절요』의 저본이 된다고 할 수 있다.

기전체와 편년체의 구성에 대한 이견은 내용의 충실도, 자료의 한계 등과 관련된 문제였다. 우선 기전체는 기(紀)·전(傳)·지(志)·표(表)의 서술 체재로, 사마천(司馬遷)이 지은 『사기(史記)』에서 비롯한다. 왕조 교체 이후 전 왕조의 역사를 기전체 사서로 편찬하는 것은 중국에서 오랜 전통을 가지고 있다. 대부분의 관료들은 기전체가 내용이 풍부하다는 점을 수긍하였다.

한편, 편년체는 『춘추좌씨전(春秋左氏傳)』에 기원을 두는데, 반고(班固)의 『한서(漢書)』 이후 역대 왕조의 역사 서술은 대부분 기전체를 따랐다. 하지만 편년체는 번잡하지 않고 간결한 편이기 때문에 역사가들이 선호하는 편이었다. 더욱이 연대순으로 되어 있어 정리하기도 용이하였다. 이러한 내용은 김종서가 쓴 『고려사절요』 전문(箋文) 앞부분에도 나타나 있다. 당대 고려 역사서 편찬에 있어서 기천제와 편년체를 두고 많은 고민이 이루어졌음을 알 수 있는 대목이다.

그에 앞서 1449년(세종 21)에 『고려사』 개찬을 둘러싼 논의 과정에서는 기전체와 편년체에 대한 신하들의 입장 차이가 구체적으로 드러났다. 어효첨(魚孝瞻), 김계희(金係熙) 등은 당시까지 수집된 사료를 가지고 기전체 사서를 만든다는 것이 현실적으로 무리라고 주장하였다. 그러나 김종서, 정인지(鄭麟趾), 신석조(辛碩祖), 최항(崔恒), 박팽년(朴彭年) 등의 여러 관료들은 기전체를 우선 만든 후에 간추린 형태의 편년체 사서를 편찬하자고 주장했다.

결국 1451년(문종 1)에 기전체의 『고려사』가 완성되었다. 그리고 김종서는 『고려사』가 열람하기가 불편하므로, 편년체의 사서도 편찬할 것을 건의하여 문종의 허락을 받았다. 이듬해인 1452년(문종 2)에 『고려사절요』가 약 5개월 만에 완성되었다. 『고려사』와 『고려사절요』는 앞서 서술한 것처럼 단기간에 걸쳐 완성된 것이 아니었다. 두 사서는 조선 건국 이후 고려 역사 쓰기를 둘러싼 오랜 논의의 결과이다.

『고려사절요』는 맨 앞에 김종서 등이 지은 전(箋)이 있다. 그 내용을 보면, “세상을 교화시키는 데에 관계되는 사적(事跡)들과 삼가 본보기로 삼을 만한 제도들을 가려 모아서 번잡한 것은 깎아내어 간략하게 하고, 연월일을 표시하여 기록함으로써 상고하고 열람하기에 편하도록 만들었음”을 밝히고 있다. 그 다음으로는 편찬 원칙에 해당하는 범례(凡例), 김종서, 정인지, 신숙주(申叔舟), 박팽년, 양성지(梁誠之) 등 28명의 명단이 수록된 수사관(修史官), 목차격인 목록(目錄) 등이 있다. 그리고 태조 원년(918)26년(943)의 건국기를 기록한 권1부터 공양왕 3년(1391)~4년(1392)의 고려 말 기록인 권35까지 시기 순으로 구성되어 있다.

『고려사절요』는 편년체 체재라는 점 외에도 『고려사』와 구분되는 특징이 있다. 『고려사절요』의 범례를 보면, 그 차이가 더욱 드러난다. 우선 국가의 치란흥망(治亂興亡)에 관계되는 기사로서 훗날 본보기가 될만한 것은 전부 기록하도록 했다. 특히, 국왕이 대규모 반승(飯僧, 승려들에게 식사를 베푸는 불교 행사)으로 국고를 허비한 일, 국왕이 사냥을 다니고 잔치를 벌인 일 등은 반드시 서술하도록 했다. 국왕이 정사를 제대로 하지 않으면 하늘의 견책을 받는다[天譴]는 것을 강조하며 부당한 권력 행사를 경계하고자 함이었다. 또한 대신의 임명과 파면, 어진 선비들[賢士]이 관직에 나아가고 물러나는 과정도 모두 서술하는 등 신하들의 진퇴(進退)와 관련된 기록을 중시하였다.

범례에서는 고려 말의 우왕, 창왕의 재위 연도 표기에 대해 명시하기도 했다. 이는 조선 건국 이후 이들에 대한 부정적 평가가 반영된 결과이다. 우선 우왕은 중국 왕망(王莽)의 사례에 따라 원년·2년으로 표시하지 않고 갑자(甲子)의 간지로 써서 죄를 성토한다는 원칙을 밝혔다. 그리하여 『고려사절요』에서 우왕의 기년(紀年) 표시는 간지로 하고, 그 아래 작은 글씨로 신우(辛禑) 몇 년 등으로 주를 달았다. 그리고 창왕의 기년은 아예 표기하지 않았다. 공양왕 원년(1388) 10월 이전은 창왕이 재위했지만, 1월부터 공양왕 원년으로 기술하였다. 따라서 창왕이 즉위한 해의 기사는 우왕 14년으로, 그 다음 해는 공양왕 원년으로 기록했다.

『고려사』가 훨씬 분량이 많지만, 『고려사절요』의 일부 내용은 『고려사』를 보완하기도 한다. 『고려사』에 누락된 연대가 『고려사절요』에서 확인이 가능하기도 하고, 『고려사』에 없는 내용이 『고려사절요』에 있는 경우도 있다.

『고려사』에 비해 『고려사절요』에 사론(史論)이 더 많다는 것도 주목된다. 『고려사』는 세가(世家) 부분에 실린 국왕에 대한 평가가 34편 정도 있지만, 『고려사절요』에는 고려 실록에 수록되었던 고려시대 사신(史臣)의 사론, 『국사(國史)』에 실렸던 이제현(李齊賢)의 사론, 정도전·정총 등이 『고려국사』에 써넣었던 사론 등을 포함하여 총 108편의 사론이 실려 있다. 그러나 두 사서 모두 찬자가 직접 사론을 쓰지 않고, 고려 사신이 제술한 사론을 옮겨 기록하였다는 점은 같다.

간행은 『고려사』가 1452년(단종 즉위) 11월에, 『고려사절요』가 1453년(단종 1) 4월에 이루어졌다. 그러나 『고려사절요』가 『고려사』보다 훨씬 많이 배포[頒賜]되었다는 점도 특기할 만하다. 그 이유는 이극감(李克堪)의 언급에서 알 수 있는데, 『고려사』 열전에 사람들의 시비득실(是非得失)이 기록되어 있는 점을 황보인(皇甫仁)과 김종서가 두려워한 나머지 배포하지 않았다는 것이다. 이후 『고려사절요』는 널리 읽혔고, 1476년(성종 7)에 간행된 『동국통감(東國通鑑)』의 저본으로도 활용되었다.

이 글의 내용은 집필자의 개인적 견해이며,

국사편찬위원회의 공식적 견해와 다를 수 있습니다.