1. 관왕묘와 무신

몸과 마음에 깊은 상처를 안겨준 사건은 쉽게 잊히지 않는다. 불현듯 그 일이 기억나고, 잊으려 해도 잊을 수 없어 고통스러울 때가 있다. 지울 수 없는 슬픈 기억을 가지고 산다는 것은 천형(天刑)과 같다. 반면, 평생을 가도 잊히지 않을 것 같던 일이 시간의 흐름 속에서 서서히 희미해질 때도 있다. 이럴 땐 잊어버리고 산다는 것이 신기하기도 하고 미안한 마음마저 든다. 이렇듯 기억과 망각은 종잡을 수 없는 우리의 마음 그 자체다.

그런데 연못의 물이 스스로 움직이는 것이 아니라 던져진 돌에 의해 파장이 일고 출렁이는 것처럼 기억은 예기치 못한 물건이나 일로 더욱 거세게 되살아나는 경우가 있다. 흔한 예로 헤어진 사람을 잊기 위해 그와 관련된 물건과 사진들을 애써 감추고 버리는 것은 이러한 기억의 작동 원리를 무의식적이나마 알고 있기 때문이다. 이를 반대로 생각하면, 기억하기란 끊임없이 그와 관련된 상징물을 내 곁에 두는 것이라 할 수 있다. 여기서 상징이란 구체적인 물건만을 가리키지는 않는다. 기념일이나 추억의 장소처럼 시간과 공간 역시 기억을 일으키는 상징으로 기능할 수 있다.

이 글은 전쟁의 현장보다 전쟁이 끝난 후 전쟁이 후대 사람들에게 기억되는 방식을 고찰하고자 한다. 구체적으로 말하면 임진왜란과 병자호란이

![]() 라는 참혹한 전쟁이 조선 후기 사람들에게서 어떻게 기억되었는지를 살펴볼 것이다. 전쟁의 기억은 문학이나 예술 작품을 통해서 쉽게 접할 수 있다. 그러나 여기서는 문자 또는 이미지의 텍스트보다 의례(儀禮), 특히 국가 제례(國家祭禮)에 나타난 전쟁의 흔적을 통해서 기억의 메커니즘을 살펴볼 것이다. 이것은 전쟁이라는 역사적 사건이 이와 관련된 신, 인물, 시간, 공간 등의 의례화를 통해서 주기적으로 기억되는 과정을 고찰하는 것이다.

라는 참혹한 전쟁이 조선 후기 사람들에게서 어떻게 기억되었는지를 살펴볼 것이다. 전쟁의 기억은 문학이나 예술 작품을 통해서 쉽게 접할 수 있다. 그러나 여기서는 문자 또는 이미지의 텍스트보다 의례(儀禮), 특히 국가 제례(國家祭禮)에 나타난 전쟁의 흔적을 통해서 기억의 메커니즘을 살펴볼 것이다. 이것은 전쟁이라는 역사적 사건이 이와 관련된 신, 인물, 시간, 공간 등의 의례화를 통해서 주기적으로 기억되는 과정을 고찰하는 것이다.

조선시대 국가 제사는 유교를 기본 이념으로 한 일정한 법식에 따라 운용되었는데 이러한 법식을 ‘사전(祀典)’이라 불렀다. 사전은 제사의 대상으로부터 헌관, 제물, 단묘의 공간, 제향의 시간, 절차 등에 관한 제반 법규로서 매우 정교한 체계를 갖추고 있다. 그런데 이러한 사전과 전쟁, 그리고 기억 사이에는 무슨 관계가 있을까? 제사를 포함한 의례에 대한 일반적 관념은 형식이나 반복의 단어를 떠올리는 만큼 내면의 의식 작용인 기억과는 멀게 느껴진다. 그러나 의례는 기억의 그릇일 뿐 아니라 기억을 촉발시키는 실마리로 기능한다.

유교 제사의 목적을 『예기』의 용어를 빌려서 설명하면 공로에 대한 보답, 곧 보공(報功)이라고 할 수 있다.198) 이것은 죽음을 불사하고 자신의 임무를 수행한 자, 재난을 막아 국가를 안정시킨 자, 백성에게 모범이 되는 자 등과 같이 국가의 건립과 존립, 백성의 삶, 도덕적 가치 등에 공로가 지대한 신 또는 인간을 국가에서 제사로 보답하는 것을 가리킨다. 종묘 정전의 불천위(不遷位)와 역대 왕조의 공신들을 모신 공신당(功臣堂), 학문에 이바지하고 모범이 된 성현을 모신 문묘(文廟), 사람들에게 문명을 가르쳐 준 영웅신을 모신 선농제(先農祭), 선잠제(先蠶祭), 선목제(先牧祭) 등은 사전의 보공 의식을 잘 보여 주는 의례들이다.

역사상의 영웅이나 성인들의 모습은 의례보다도 문자화한 역사 또는 신화가 더욱 중요할 것이다. 그러나 신화의 내용이나 역사적 사건이 의례를 통해서 읽혀지고 기억되는 데에 사전의 중요성이 있다. 대부분의 제사가 일

![]() 년을 단위로 거행되는 것을 염두에 둔다면 최소한 일 년에 한 번 이상은 제사를 통해서 특정의 신 또는 인물을 마주 대하고 그의 공로를 되새기게 된다. 더욱이 이러한 회상과 감사의 제사는 개인의 차원을 떠나 사회적으로 작용하는 것이므로 파급 효과는 매우 클 수밖에 없다. 이것은 마치 현대 국가들의 국경일과 유사한 것으로 국가가 주도하는 기념식이라 할 수 있다.

년을 단위로 거행되는 것을 염두에 둔다면 최소한 일 년에 한 번 이상은 제사를 통해서 특정의 신 또는 인물을 마주 대하고 그의 공로를 되새기게 된다. 더욱이 이러한 회상과 감사의 제사는 개인의 차원을 떠나 사회적으로 작용하는 것이므로 파급 효과는 매우 클 수밖에 없다. 이것은 마치 현대 국가들의 국경일과 유사한 것으로 국가가 주도하는 기념식이라 할 수 있다.

특정한 신이나 인물이 제사의 대상이 되는 것, 즉 사전의 대상에 포함되는 것을 전례화(典禮化)라고 할 수 있다. 이 전례화에는 항상 선택과 배제의 논리가 작용하고 있다. 일반 개인은 죽은 후 가족에 의해서 자연스럽고도 당연하게 제사의 대상으로 되지만 공적인 국가의 제사를 받는 것은 그리 쉬운 일이 아니다. 특정한 신이나 인물의 공로를 판단하는 것이기 때문에 사전은 선택과 배제라는 차별화 과정을 포함하지 않을 수 없다. 특정한 인물이나 신의 입장에서 보면 사전에 포함되어야만 그 공을 사회적으로 인정받아 국가로부터 제사를 받아먹게 된다. 그러므로 사전의 제사는 특정한 신의 공로를 국가가 승인하여 다른 것과 구별된 성스러운 의례적 공간으로 수용해 가는 역동적인 체제이다. 다시 말하면 전례화는 특정한 인물이나 신의 신화 또는 역사적 사실을 공적으로 인정하고 제사를 통해 기념하는 과정이라 할 수 있다. 이러한 입장에서 이 글은 임진왜란과 병자호란 양대 전란을 겪은 후 조선 후기 국가에서 어떤 대상들을 사전에 포함시켜 사회적 기억을 만들어내는가를 살펴볼 것이다.

그렇다면 임진왜란과 병자호란을 겪은 후 국가 사전에는 전쟁과 관련된 어떤 신들이 배향되었을까? 조선 후기 중앙에서 주관한 국가 제향에서 새롭게 등장하는 대상은 세 가지로 유형화할 수 있다.

첫째는 전쟁에서 승리를 가져다 준 초월적 힘의 담지자인 신이다. 전쟁은 신의 능력을 시험하는 무대인양 많은 신이 등장한다. 전쟁에 나갈 때면 종묘와 사직, 산천의 신들에게 전쟁의 승리를 빌었다. 개인적으로는 집에 있는 사당이나 길가의 성황당에 무사 귀환을 빌었을 것이다. 침략자이든

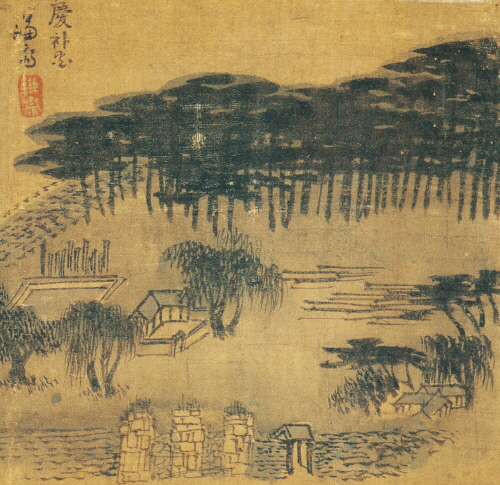

![]() 방어자이든 전쟁터는 그들의 무덤이 될 수 있는 곳이므로 출정하는 군인은 공포와 두려움에 휩싸이기 쉽다. 이때 그들이 의존하였던 신은 다양했을 것이다. 그러나 임진왜란을 신의 입장에서 보면 관우(關羽)의 독무대였다고 할 정도로 전쟁의 공로는 그에게 집중되었다. 이러한 배경에는 임진왜란 때 조선에 온 명나라 원병들의 신앙과 밀접한 연관이 있었다. 이 글에서는 이들이 세운 관우의 사당인 관왕묘(關王廟)가 조선 후기에 국가 전례로 변화되는 과정을 살펴볼 것이다.

방어자이든 전쟁터는 그들의 무덤이 될 수 있는 곳이므로 출정하는 군인은 공포와 두려움에 휩싸이기 쉽다. 이때 그들이 의존하였던 신은 다양했을 것이다. 그러나 임진왜란을 신의 입장에서 보면 관우(關羽)의 독무대였다고 할 정도로 전쟁의 공로는 그에게 집중되었다. 이러한 배경에는 임진왜란 때 조선에 온 명나라 원병들의 신앙과 밀접한 연관이 있었다. 이 글에서는 이들이 세운 관우의 사당인 관왕묘(關王廟)가 조선 후기에 국가 전례로 변화되는 과정을 살펴볼 것이다.

둘째는 전쟁을 승리로 이끌었던 사람들에 대한 제사를 들 수 있다. 흔히 볼 수 있는 충렬사, 현충사 등의 이름을 가진 사당들이 이러한 예에 속한다. 그러나 조선시대에 이러한 사당과 제사는 중앙에서 직접 관리한 것이 아니라 향촌에서 자치적으로 담당하였다. 사전에 올려져 중앙 정부의 제사를 받은 것으로는 선무사(宣武祠), 무열사(武烈祠), 대보단(大報壇) 등을 들 수 있다. 그런데 이들은 모두 명나라 사람들을 모신 사당들이다. 선무사와 무열사는 임진왜란 중에 건립된 반면 대보단은 전쟁이 끝난 지 한참 후인

![]() 숙종대에 세워졌다. 전쟁의 기억이 사라져가던 숙종대에 ‘가장 크게 보답’해야 할 대상으로 부각된 대보단 제향의 특징을 통해 역사적 사건이 전례화되는 과정을 살펴볼 것이다.

숙종대에 세워졌다. 전쟁의 기억이 사라져가던 숙종대에 ‘가장 크게 보답’해야 할 대상으로 부각된 대보단 제향의 특징을 통해 역사적 사건이 전례화되는 과정을 살펴볼 것이다.

마지막으로 전쟁으로 인해 죽은 원혼에 대한 제사다. 이 제사는 앞의 두 경우와 마찬가지로 전쟁과 관련된 것이지만 승전이나 충절과 연관된 것이 아니라 전쟁으로 인해 죽은 자들의 원통함을 달래는 위령제다. 그런 의미에서 이 제사는 공로에 대한 보답이란 사전의 목적과 일정 정도 거리를 두고 있으며 구휼(救恤)의 명분으로 거행되었다. 그리고 주로 전염병이 발생하였을 때 비정기적으로 여제(厲祭) 또는 별여제(別厲祭)란 이름으로 거행되었다. 원병으로 왔던 명군의 전몰자를 위한 민충단(愍忠壇)을 비롯하여 진주, 남원, 용인 등 전몰처에서 거행되었던 이 위령제는 전몰처라는 공간과 전쟁의 참상, 그리고 전염병의 고통이 결합된 독특한 형태였다. 이러한 여제를 통해서 조선 후기에 재난과 이로 인해 기억되는 전쟁의 참상을 찾아보고자 한다.

| 198) | 『예기』 「제법(祭法)」. 대개 성왕(聖王)이 제사를 제정할 때에는 백성에게 법을 베푼 자를 제사하고, 죽기까지 임무를 근실히 한 자를 제사하고, 국가를 힘써 안정시킨 자를 제사하며 재난을 막은 자를 제사하며, 큰 환란을 막은 자를 제사한다. ······ 이것은 모두 백성에게 공렬(功烈)이 있기 때문이다. 일월성신(日月星辰)은 백성이 우러러보는 것이다. 산림(山林)·천곡(川谷)·구릉(丘陵)은 백성이 재용(財用)을 얻는 곳이다. 이와 같은 것들이 아니면 사전(祀典)에 두지 아니 한다. |

|---|