근대 이전의 동아시아 외교

한국·일본·중국 등 동아시아 지역은 오랜 교류의 역사를 가지고 있다. 같은 한자 문화권에 속하면서 지리적으로도 인접하여 사람·물건·정보의 왕래와 교환이 오래전부터 이루어져 왔다. 그러는 동안 수많은 국가의 흥망성쇠가 되풀이되었고, 크고 작은 나라들 사이에는 힘의 균형을 유지하기 위하여 다양한 형태의 외교 관계가 형성되었다.

근대 이전 동아시아 국가 또는 집단 사이에 형성된 대표적인 외교 관계는 사대(事大)와 교린(交隣)이었다. ‘작은 나라가 큰 나라를 섬긴다.’는 뜻의 사대 관계는 조선과 중국 사이에 형성된 수직적 주종 관계를 말한다. 이와 달리 ‘서로가 대등한 입장에서 교류한다.’는 뜻의 교린 관계는 조선·일본, 조선·여진, 또는 조선·유구(琉球) 사이에 확립된 수평적 대등 관계를 말한다. 이처럼 외국과의 관계가 사대와 교린으로 명확하게 정리될 수 있는 것은 주로 14세기 이후만을 대상으로 했을 경우에 한정된다. 동아시아의 오랜 교류의 역사를 모두 포함하면, 그리고 조공의 문제까지 고려의 대상에 넣는다면 관계는 더욱 복잡해진다.

조공(朝貢)이란 원래 중국의 황제로부터 책봉(冊封)을 받은 주변의 민족이나 국가가 사신을 보내 공물(貢物)을 바치면, 중국의 황제가 회사(回賜)나 상사(賞賜)의 형태로 답례품(答禮品)을 하사하는 경제 행위가 핵심이었다. 이것을 통해서 주변 국가들은 중국에서 필요한 물자를 조달하고 선진 문물을 도입할 수 있었던 것이다.1) 우리나라와 중국의 전형적인 조공 관계 성립은 고려·조선과 명·청의 관계(1368∼1894)에서 나타난다. 그리고 초기 조공 관계의 성립은 삼국시대 후기(317∼668)로 거슬러 올라간다. 그 뒤 통일신라·고려와 당·송의 관계(669∼1279)를 통해 조공 관계가 발전하기 시작하는데, 고려와 요·금·원의 관계(918∼1279)에서는 조공 관계가 변질되었다. 요컨대 우리나라와 중국의 역대 왕조 사이의 조공 관계는 시기에 따라 성격을 달리하였던 것이다. 조공 관계의 성립을 4세기로 보았을 때 7세기까지는 틀을 갖추는 시기였다. 명·청시대로 일컬어지는 14세기에 이르러서야 조공 관계의 기초가 만들어졌던 것이다.2)

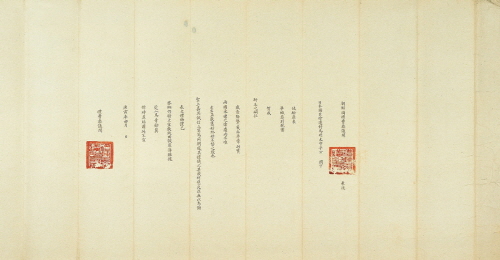

일찍이 동아시아 국가 사이에는 외교 업무를 수행할 때 문서를 주고받았다. 파견된 사신의 진위를 구별하기 위해서는 그를 뒷받침할 만한 물증이 필요하였다. 신하에게는 외교가 없다(人臣無外交)는 말이 있듯이, 신하는 황제나 국왕의 의사를 담은 문서를 전달만 할 뿐 자신의 의견을 외교에 반영하는 것은 결코 아니었다. 또한 외교 행위가 이루어졌다는 사실을 증거로 남기기 위하여 외교 문서를 작성하였다. 그런데 근대 이전에는 정치적

![]() 목적을 달성하기 위하여 일부러 외교 문서를 위조하는 일도 종종 있었다. 따라서 외교 문서의 현존이 곧 외교의 실체적 진실을 보증해 준다고 보기에는 어려운 측면도 있다.

목적을 달성하기 위하여 일부러 외교 문서를 위조하는 일도 종종 있었다. 따라서 외교 문서의 현존이 곧 외교의 실체적 진실을 보증해 준다고 보기에는 어려운 측면도 있다.

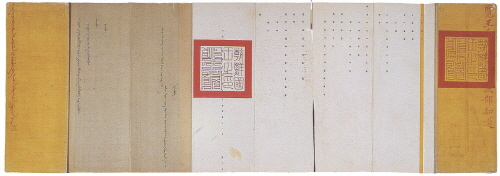

외교 문서에는 국가와 국가 사이의 외교 관계가 그대로 반영되어 나타난다. 국가마다 외교 관계의 내용이 다르듯이 외교 문서의 종류에도 여러 가지가 있다. 예를 들어, 조선과 중국이 주고받은 외교 문서, 즉 사대 문서를 살펴보면 다음과 같다. 조선은 명나라나 청나라에 대하여 표(表)·전(箋)·주(奏)·자(咨) 등을 보냈으며, 이에 대해 명나라나 청나라는 조선에 조(詔)·칙(勅)·제(制)·고(誥) 등을 보냈다. 그런데 같은 시기에 조선과 일본 사이에는 국서(國書)와 서계(書契)라고 하는 두 가지 종류의 외교 문서, 즉 교린 문서를 주고받았다. 이것은 조선과 일본 사이의 교린 관계를 반영하는 문서이므로 조선과 중국 사이에 교환된 사대 문서와는 여러 가지 면에서 많은 차이가 있다.

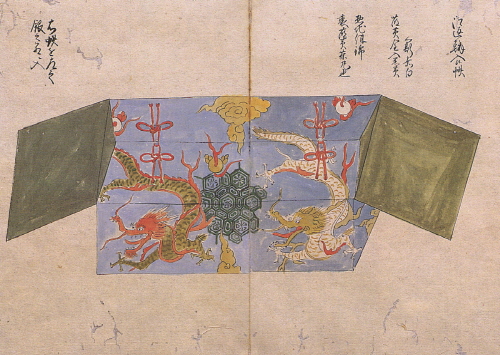

그러나 외교 문서를 주고받을 때에는 그 관계를 불문하고 반드시 그에 딸린 별도의 문서가 함께 교환되었다. ‘별도의 문서’, ‘다른 문서에 별도로 적은 것’이라는 의미에서 ‘별폭(別幅)’이라고도 하는 이 문서는 예물의 종류와 수량 등을 적은 목록을 말한다. 그런데 조선과 일

![]() 본이나 조선과 유구처럼 교린 관계를 맺고 있는 경우에만 이 용어를 사용하였다. 사대 관계에서 조선 국왕이 중국 황제에게 보내는 예물에 대해서는 별폭 대신 ‘방물표(方物表)’라는 용어를 사용하여 서로 구분하였다. 이처럼 국가 간에 선물(예물)이 교환될 때에는 외교 관계를 맺은 나라의 위상을 나타내는 엄격한 형식이 수반되었다.3)

본이나 조선과 유구처럼 교린 관계를 맺고 있는 경우에만 이 용어를 사용하였다. 사대 관계에서 조선 국왕이 중국 황제에게 보내는 예물에 대해서는 별폭 대신 ‘방물표(方物表)’라는 용어를 사용하여 서로 구분하였다. 이처럼 국가 간에 선물(예물)이 교환될 때에는 외교 관계를 맺은 나라의 위상을 나타내는 엄격한 형식이 수반되었다.3)

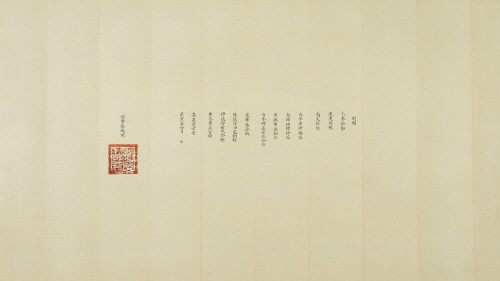

일반적인 경우 외교 문서는 실제로 교환이 이루어지기 이전에 실무 협상 단계에서 사전 점검을 받으며, 정해진 서식(書式)을 엄격하게 따랐다. 상대국에서 문서의 형식을 어겼을 경우 수정, 보완을 요구할 수 있도록 미리 만들어 놓은 장치이다. 근대 이전 조선과 일본 사이에 교환된 외교 문서도 마찬가지였다. 외교 문서의 형식에 어긋난 서계를 위식 서계(違式書契)라 불렀다.4) 글씨의 크기가 너무 크거나 작아도 안 되고, 잘못된 위치에 글자를 써도 안 되었다. 글자의 획이 틀리거나 글씨 자체가 잘못 기재된 것은 사전에 바로잡아야 했다. 또 상대편에 대한 존경의 표시로 외교 문서에 써서는 안 되는 글자를 써넣어도 위식 서계에 해당되었다. 조선 국왕이나 일본 바쿠후(幕府) 쇼군(將軍)의 이름 글자와 동일한 글자는 서계에 쓰지 않는 전통이 있었는데, 이것을 가리켜 피휘(避諱)라고 하였다.

이와 관련한 사례로는 1779년 6월 10일에 있었던 일을 들 수 있다. 조선의 일본어 통역이었던 훈도(訓導) 이 동지(李同知)와 별차(別差) 한 판관(韓判官)이 지금의 부산광역시 용두산 공원 일대에 위치해 있던 초량 왜관(倭館)의 관수(館守) 앞으로 각서를 보냈다. 거기에는 “앞으로는 전라도 강진 표민(漂民)이 귀국(일본)에 표착하게 되면, 서계 중에 강진(康津)의 강(康) 자를 강(江) 자로 써서 보내기 바란다.”고 적혀 있다. 전라도 강진의 한자

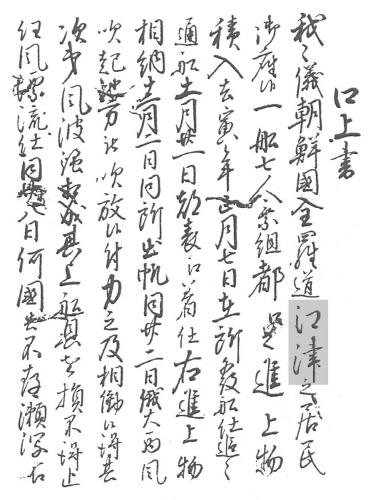

![]() 지명(地名)이 도쿠가와 이에야스(德川家康)의 이름 글자와 같은 글자이므로 ‘康’ 대신에 ‘江’으로 써서 보내라는 요청이었다. 똑같은 이유로 조선과 일본이 서계에 경상도(慶尙道)를 적을 때에는 경(慶) 자를 경(京) 자로 고치기로 결정하였다. 1798년의 일이었다. 이와 같은 피휘에 해당하는 글자를 정하는 일은 양국의 사전 협의를 거쳐 이루어졌다.5)

지명(地名)이 도쿠가와 이에야스(德川家康)의 이름 글자와 같은 글자이므로 ‘康’ 대신에 ‘江’으로 써서 보내라는 요청이었다. 똑같은 이유로 조선과 일본이 서계에 경상도(慶尙道)를 적을 때에는 경(慶) 자를 경(京) 자로 고치기로 결정하였다. 1798년의 일이었다. 이와 같은 피휘에 해당하는 글자를 정하는 일은 양국의 사전 협의를 거쳐 이루어졌다.5)

외교 문서의 작성과 교환뿐만 아니라 외교 의례도 마찬가지였다. 오랜 시간에 걸쳐 제도로 정착된 외교 의례의 절차와 형식이 동아시아 국가 사이에서 뿌리를 내리고 있었다. 이처럼 동아시아 지역에는 근대 이전에 이미 외교 체제가 정비, 확립되어 있었던 것이다.

| 1) | 박원호, 「명과의 관계」, 『한국사』 22, 국사편찬위원회, 1995, 302쪽. |

|---|---|

| 2) | 전해종, 『한중 관계사 연구』, 일조각, 1970, 26∼58쪽. |

| 3) | 정성일, 『조선 후기 대일 무역』, 신서원, 2000, 18∼21쪽. |

| 4) | 이훈, 「조선 후기 위식 서계(違式書契)를 통해서 본 조·일 교섭(朝日交涉)의 특질-조선 측 서계(書契)를 중심으로-」, 『한일 관계사 연구』 1, 한일관계사학회, 1993, 48∼49쪽 ; 이훈, 「조선 후기 대일 외교 문서-통교 재개 이후 서계식(書契式)의 정착을 중심으로-」, 『고문서연구』 4, 한국고문서학회, 1993, 51쪽 ; 유재춘, 「조선 후기 조·일 국서 연구」, 『한일 관계사 연구』 1, 한일관계사학회, 1993, 7쪽 ; 장순순, 「조선 후기 일본의 서계 위식 실태(書契違式實態)와 조선의 대응-『변례집요(邊例集要)』를 중심으로-」, 『한일 관계사 연구』 1, 한일관계사학회, 1993, 82쪽. |

| 5) | 정성일, 「표류(漂流) 기록을 통해서 본 조선 후기 어민과 상인의 해상 활동-『표류인령래등록(漂流人領來謄錄)』과 『표민피앙상장(漂民被仰上帳)』을 중심으로-」, 『국사관논총』 99, 국사편찬위원회, 2002, 9쪽. |