(2) 구석기시대의 주거지

사계절의 변화가 뚜렷한 온대지역에 있어서 생존을 위해서는 겨울에 어떠한 형태이든 주거지가 필요하였을 것이다. 그러나 동굴주거의 경우를 제외하고는 주거지가 뚜렷한 흔적을 남긴 것은 거의 없다. 이 시기의 주거지는 아마도 나무로 얽은 바람막이와 같이 그 흔적이 오래 남아 있는 구조로 만든 것이 아니어서 오늘날의 고고학자들이 발견하기란 무척 어려울 것으로 추측된다. 옷도 마찬가지이다. 오늘날과 비슷한 겨울을 지내게 될 때 특별히 체모가 발달하지 않았다면 옷은 필수적인 방한도구이었을 것이지만 전혀 그 흔적을 발견할 수 없는 것이다. 어쩌면 구석기시대 동안 이 북방지역에서는 사냥의 주요한 목표가 동물표피를 구하는 것이었을지도 모른다. 어떻든지간에 옷과 주거지는 이 지역의 적응에 반드시 필요한 것이었겠지만 고고학적 증거는 아직 지극히 미미한 실정이다. 구석기시대의 최초의 주거지라고 불리는 Olduvai Gorgy DK 지점의 돌담들도 최근에는 이것이 주거지의 바람막이 돌담이 아니고 홍수에 쓸려 내려와 쌓인 자연적인 현상에 불과하다는 주장이 제기되고 있다.222) 전기 구석기의 주거지의 예로는 프랑스 니스의 Terra Amata유적에서 발견된 주거지일 것이다. 비교적 온난한 지중해 연안에 있는 유적이지만 중심에 노지가 있고 주변을 완전히 둘러싼 움막을 짓고 있음을 보여주고 있다. 후기 구석기시대의 추운 환경이 되면 주거지는 여러 가지의 형태로 나타나는데 특히 시베리아지방에서는 맘모스의 뼈로 만든 주거지가 발견되기도 하였다.

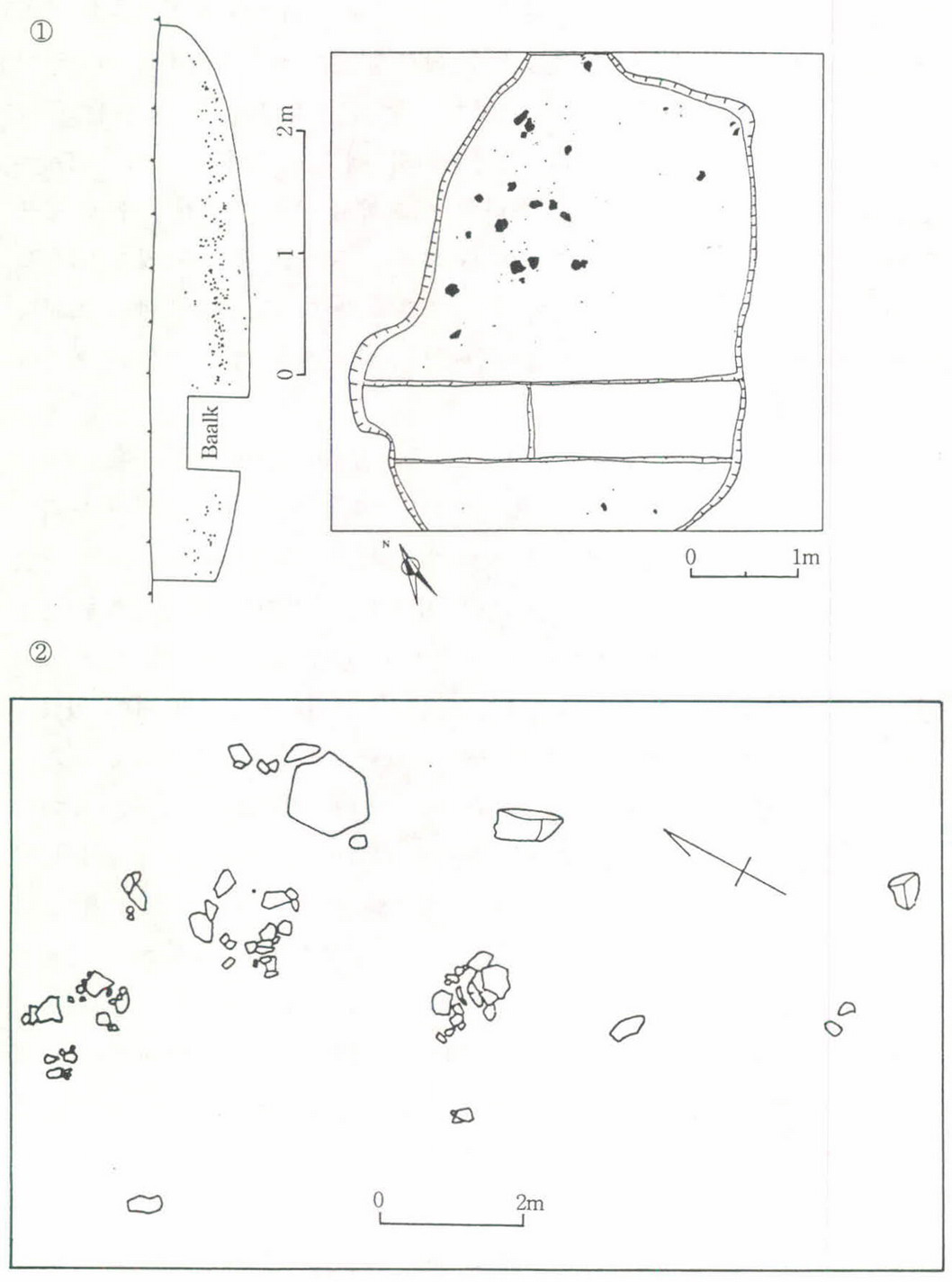

한반도에서 동굴 이외의 유적에서 주거지의 모습을 보여주는 것은 전기나 중기 구석기유적 중에는 없다. 전기 구석기유적의 하나인 금파리에서 나타난 웅덩이유구는 수혈주거지의 형상을 보이고 있지만 이들은 아마도 다른 자연현상에 의해 이루어진 것으로 추정하고 있다.223) 이 웅덩이유구는 우묵한 웅덩이 속에 다량의 석기가 집중되어 있었는데(<그림 1>①) 소규모의 것도 있지만 어떤 것은 직경이 약 5m 정도이고 아주 급경사로 이루어진 벽이 있었다는 점에서 인위적인 변형을 가한 것으로 생각할 수 있지만 주거지로 보기에 어려운 점이 몇 가지 있다. 첫째로 규모나 형태가 일정하지 않다는 것이며 바닥이 평평하지 못하며 석기의 집중출토가 바닥이 아니라 충진토내에서 발견된다는 점 등에서 주거지 내부에서 생활하다가 남긴 유구라고 보기는 어려울 것으로 생각된다. 이러한 유구는 그 생성요인으로 여러 가지가 있겠지만 첫번째 가능성으로 생각될 수 있는 것이 이 지역에 키가 큰 나무가 서있다가 바람에 의해 쓰러짐으로써 큰 구덩이가 생기고 구덩이가 메워지는 과정에서 이러한 석기들이 흘러들어가게 된 것으로 생각될 수 있다. 그런데 風倒木의 경우에는 내부 퇴적물의 구조가 수평퇴적이 되지 않고 수직적인 구조를 가지는 것이 보통인데 금파리에서는 이러한 것은 없었다. 구덩이가 형성된 다음의 가능성으로는 지표수가 침식한 수로가 사태에 의해서 메워지는 경우를 생각할 수 있을 것이다. 그리고 범람원 위를 흐르는 물에 의해 구덩이가 생기기도 한다.

전곡리에서는 주거지로 생각되는 유구가 발견되지 않았으나 일부 지점에서 유물이 집중되고 유구의 흔적으로 보이는 석괴들이 남아 있는 경우가 있다. 이러한 유물출토 현장은 분명히 행위의 현장이 변형된 상태로 남아 있는 것으로 생각되는데 주거지로서의 유구인지는 확인이 불가능한 형편이다. 이러한 생활유구는 전곡리유적의 몇 군데에서 발견되었는데 돌무지가 발견된다든지 또는 석기제작을 위한 석재로 사용된 것이 아닌 대형의 강돌-직경 약 70㎝-이 독립적으로 발견된 경우도 있는데, 이러한 경우는 현재 그 기능을 분명하게 파악하기는 어렵다고 생각되지만, 이 지점에서 고인류가 생활하고 있었음을 보여주는 증거들의 하나라고 생각된다.224) 돌무지의 돌들이나 이러한 대형의 강돌은 도저히 사람에 의하지 않고는 운반되어 올 수 없는 지점이기 때문이다.

구석기시대의 사람들은 아마도 집을 지을 수 있는 능력이 제한되었을 것이다. 적어도 땅을 파서 집을 지을 수 있는, 즉 수혈주거지를 만들 수 있는 능력은 신석기시대에 이르러서야 나타나는 것으로 생각된다. 자연적으로 생성된 거처, 즉 동굴이나 바위그늘이 있으면 이를 이용하게 되는데 동굴은 대부분 석회암지대에서 발견되고 있다. 석회암동굴은 한반도내에서 서북지역과 중부 내륙지역에 분포하고 있는데 홍적세에 형성된 퇴적이 있는 동굴이 다수 발견된 바 있다. 동굴에서 홍적세 퇴적물이 발견된 예로는 평양의 용곡동굴·대현동굴, 단양의 금굴, 청원의 두루봉동굴, 제천의 점말동굴 등이 있다. 평양의 용곡동동굴은 고인류에 의해서 거처로 사용된 지점의 하나인데 석기와 함께 동물뼈 그리고 인골이 다수 발견되었다.225) 특히 제2문화층에서는 고인류화석과 함께 불땐 자리가 3군데 발견되었고 제3문화층에서도 불땐 자리가 발견되어 이 동굴이 오랜 기간 반복적으로 주거지로 이용되었음을 보여주고 있다.

이러한 주거지 이외에 중기 내지 후기 구석기유적에서 주거지를 만든 것으로 보이는 유구가 몇 지점에서 보고되었다. 다시 말해서 지상의 구조물이 있었음을 반영하는 유구가 발견되었다는 것이다. 함경북도 굴포리유적의 하층, 즉 중기 구석기문화로 생각되는 층에서 분암제 석괴무지가 불규칙하게 발견되었는데 북한 고고학자들은 이것이 천막터라고 하였다.(<그림 1>②)226) 이러한 돌무지는 천막의 지주를 세우는데 사용된 버팀돌로 사용되었을 것이며 중심에 남아 있는 돌은 모루로 사용되었을 것이라는 주장이다. 그리고 천막은 모피와 같은 것으로 이어 덮었을 것으로 생각하고 있다. 이 지역이 겨울에 대단히 추운 지역이므로 단순한 바람막이시설로는 지내기 어려웠을 것으로 판단되지만 반드시 막집의 흔적인지는 판단이 불가능하다.

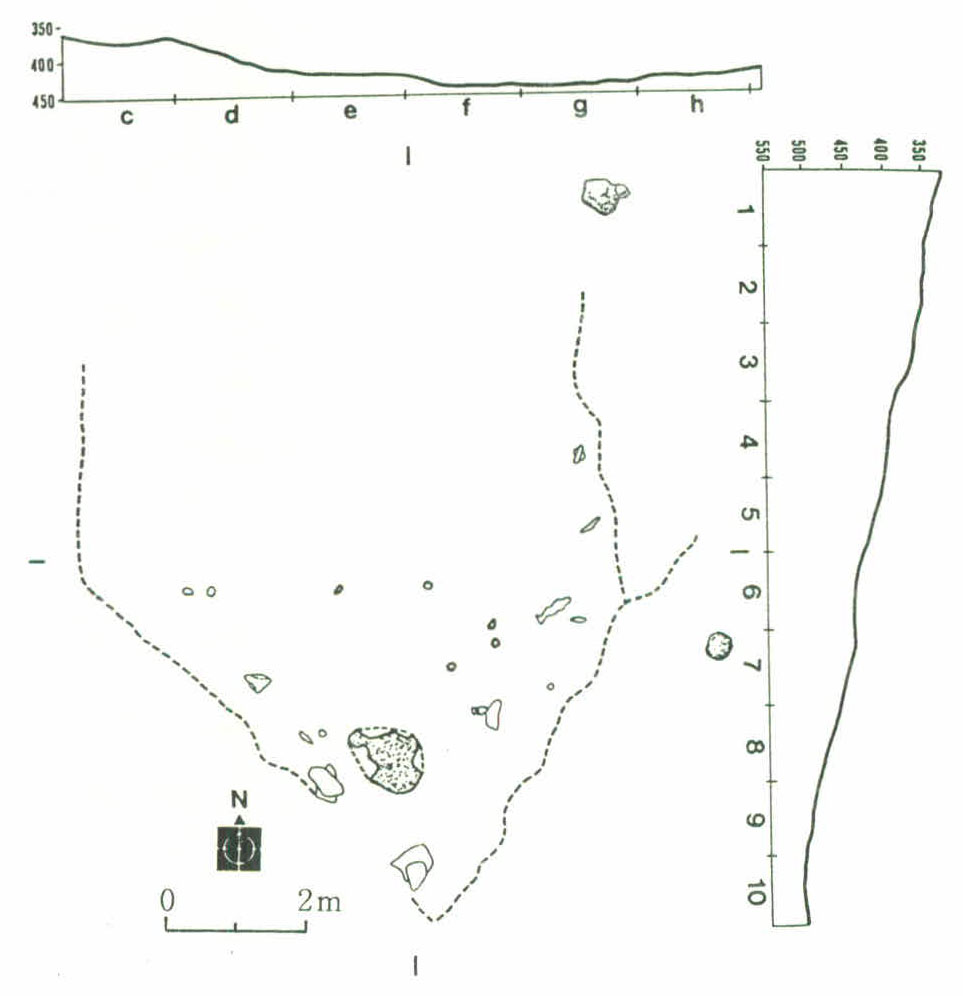

그리고 석장리의 후기 구석기문화층에도 주거지로 보이는 유구가 발견되었는데 경사면에 문을 둔 V자형의 돌무지가 있었다.(<그림 2>)227) 이 유구내에 몇 가지의 자연석은 당시의 동물을 상징하는 것으로 주장하고 있는데 이에 대한 논의는 신앙에서 이루어지겠지만 이 주거지 자체가 왜 주거지로 보지 않으면 안되는지에 대한 검토가 필요하다고 생각된다. 주거지는 대략 사방 8m의 크기인데 남북간의 높이의 차이가 약 130㎝ 정도이다. 주거지의 남동쪽의 입구 가까이에서 목탄과 회가 섞여서 나왔는데 노지로 생각되는 것이다. 이 지점 역시 생활의 흔적이 있는 것은 틀림없으나 주거지의 형태에 대해서는 아직도 설명되어야 할 점이 많다. 노지의 주위에 주공이 몇 개 발견되었다고 보고되었다. 이 유적에서 사람의 머리털이 보고되었는데 이는 당시 인류의 머리털이라고 생각하기보다는 분명히 유적이 교란된 것을 보여주는 증거라고 생각된다. 만일 선사인의 머리털이라면 도저히 그 유적 속에서 발견될 수가 없는 것이다. 보통의 땅속에서 유기물질이 썩지 않고 잔존할 수 있는 기간이 길지 않기 때문이다.

이외에 두 유적에서 주거지가 존재하였다고 보고되었다. 하나는 남한강가의 창내유적이며, 다른 하나는 화순의 대전리유적이다. 창내유적에서는 원뿔형의 천막을 지었다고 주장되었는데228) 기둥구멍과 주변에 불규칙하게 놓여 있는 대형의 천석을 당시의 천막의 흔적으로 보고 있는 것이다. 문제는 지표상에 대단히 가까운 지층 속에 불확실하게 남아 있는 구멍을 곧바로 기둥구멍이라고 볼 수 있는가의 문제이다. 이와 동일한 양상이 대전리의 주거지이다. 이 기둥구멍들을 토대로 지상의 구조에 대해서도 복원을 하고 있지만 이 구멍들은 여러 가지의 다른 연유로 인하여 만들어질 수도 있는 것이므로 반드시 주거지의 기둥구멍이라고 보기에는 보다 명쾌한 증거들이 제시되어야 할 것으로 생각된다.

| 222) | Klein, R. G., The Human Career : Human Biological and Cultural Origins, University of Chicago Press, 1989. |

|---|---|

| 223) | 배기동, Preliminary Report of the Excavation of the Kumpari Paleolithic Site, Seoul J. of Korean History V5, Seoul National University, 1992. |

| 224) | 金元龍 외,≪全谷里遺蹟發掘調査報告書≫(文化財管理局 文化財硏究所, 1983). |

| 225) | 전제헌 외,≪룡곡동굴유적≫(1986). |

| 226) | 도유호,<조선의 구석기시대 문화인 굴포문화에 대하여>(≪고고민속≫ 1964-2), 3∼7쪽. ―――·김용남,<굴포문화에 대한 그 후의 소식>(≪고고민속≫ 1965-1). |

| 227) | 손보기,<석장리의 후기 구석기시대 집자리>(≪韓國史硏究≫ 9, 1973), 3∼57쪽. |

| 228) | 박희현,≪제원 창내 후기 구석기문화의 연구≫(연세대 박사학위논문, 1989). |