3) 귀족제사회설의 논거

앞에서 간간이 언급했듯이 고려가 귀족제사회였다고 주장하는 입장에서 가장 중요한 논거로 내세운 것은 蔭叙制였다.416) 이 음서제는 父祖의 家蔭·蔭德에 따라 그 자손을 관리로 敍用하는 제도로서, 거기에는 祖宗의 苗裔, 즉 왕족의 후예와 공신의 자손에게 부여되는 음서와 5품 이상의 고급관료 자손에게 부여되는 일반음서의 세 종류가 있었다. 그 중에서 특히 주목되는 것은 후자였거니와, 이로써 일반 고급관료의 자손들은 왕족·공신의 후손과 마찬가지로 과거를 거침이 없이 쉽게 관도로 나갈 수 있었던 것이다. 바꾸어 말하면 5품 이상의 고급관료들은 왕족·공신과 더불어 자신들의 지위를 이용하여 자손을 벼슬시킬 수 있는 특권을 부여받고 있었던 것이라 하겠다.

그러면 이러한 특권은 어느 정도까지 許與되어 있었을까. 이와 관련하여 주목을 받은 문제가, 음서는 일반적·정기적으로 실시된 제도였는가 아니면 특별한 경우에만 시행된 제도였는가 하는 점과, 관료 1명이 자손 1명에게만 蔭職을 주는 이른바 ‘1人 1子’가 원칙이었는가 아니면 여러 명의 자손에게 음직을 줄 수 있었는가 하는 점이었다. 이 점에 있어 종래에는 특별한 경우에 시행되었으며,417) ‘1인 1자’에 한하여 가능했다고418) 파악하여 왔다. 그러나 근자에 이르러 음서는 국왕의 즉위·왕태후의 책봉과 같은 경사나 旱災·變亂 등 국가의 중대한 시기 등 뿐만이 아니라 정기적·항례적으로 시행되었다는 데 의견이 모아지고 있다.419)

그리고 ‘1인 1자’가 원칙이었다는 견해에 대해서도 이의를 제기하고 아마 한 명의 관료가 여러 명의 자손에게 음직을 주는 ‘1人 多子’가 가능하였을 것이라는 주장도 나오고 있다.420) 사료에 보이는 ‘1인 1자’란 음직을 제수하는 당해년에 한 관료가 여러 자제들을 한꺼번에 벼슬시킬 수 없다는 뜻의 1子이지 그 관료가 전생애 동안 1자에 한하여 음직을 줄 수 있다는 의미가 아니라는 해석이다. 논자는 이같은 立論을 위해 坡平尹氏·西河林氏·平壤趙氏家 등 1명의 관료가 2명 이상의 자손에게 음직을 준 구체적인 사례를 들고 있다. 아울러 음직의 제수가 정기적·항례적이었다는 것과 음직의 제수 규정에421) 致仕 宰臣이나 前代 宰臣의 자손까지 해당시키고 있는 것 역시 그에 관한 방증자료가 된다는 의견 등도 덧붙이고 있다.422)

그러나 이에 대해서는 여전히 ‘1인 1자’의 원칙을 지지하는 입장에서, 반대 의사가 계속 표명되고 있어 지금으로서는 당장 어떤 결론을 내리기가 어려울 듯하다. 하지만 후자의 경우에도 음서는 子·孫은 물론 外孫·女婚·甥·姪·弟에게까지 미치고 있으므로 음직을 주는 관료, 즉 托蔭者만 달리하면 자손은 몇 명이라도 혜택을 받을 수 있었다는 점이 지적되고 있는 한편, 왕족의 외손 내지 공신의 후손으로서, 아니면 일반음서라 하더라도 定規蔭叙 이외에 特賜蔭叙 등 방식이 다양했으므로 被蔭者의 범위는 상당히 넓었으리라는 설명을 하고 있다.423) 하여튼 고려에서 음서제가 광범하게 시행되고 있었던 것만은 사실인 듯싶은 것이다.

음서는 이처럼 5품 이상의 귀족관료들이 그들의 자손을 家蔭에 의해 관도로 나가게 할 수 있는 길로서의 의미 이외에 또 그 관도에 早期進出시키는 제도로서도 커다란 뜻이 있었던 것 같다. 고려에서는 대체적으로 하위의 散職으로부터 관리생활을 시작하였거니와, 이 하위직에서 소요되는 많은 기간을 될수록 빠른 시일 내에 관직에 발을 딛게 함으로써 가능한 한 줄여 보자는 의도도 있지 않았느냐는 것이다. 이것은 과거를 치르는 경우 그 준비에 많은 시일이 소요될 것이므로 권력가문에서는 우선 음서로 관직에 진출시켜 놓음으로써 만일에 대비하는 뜻도 되고 또 조기진출의 이익도 노리는 그런 제도가 아니었나 생각된다는 이야기다.424) 구체적으로는 이미 5세에 음직을 받은 예가 보이며, 10세 미만도 다수일 뿐더러 대개 15세 전후하여서는 진출하고 있다.425)

이러한 형태로 고려시대의 귀족관료들은 음서제를 널리 이용하여 온 것이 확실시되는데, 더욱 주목할 점은 이 음서를 통하여 진출한 관인들이 아무런 限品制의 제약을 받지 않고 높이 승진하고 있다는 것이다. 한 연구에 의하면 음서로 시작한 대부분의 관인이 5품 이상관으로 진급하고 있으며, 특히 蔭職 63인 중에 재상급인 2품 이상으로 승진한 사람만도 39인이나 된다고 보고하고 있다.426) 이것은 60%를 훨씬 상회하는 숫자인데, 과거의 수석합격자 중에서 아무런 官歷을 남기고 있지 못한 인원이 60%에 가깝다는 사실과 극히 대조를 이룬다.

蔭補된 관인들의 대부분이 5품 이상관으로 진급하고 있다는 사실은 이들이 다시 그들 자손에게 음직을 줄 수 있다는 말과 마찬가지이다. 즉, 음서를 통한 관직의 전수가 행하여지고 있었다는 것이다. 이와 같은 사실은 앞에 설명한 귀족제사회의 특성과 잘 부합되는 이야기이며, 따라서 高麗 貴族制說을 주장하는 근거로 음서제를 들고 있는 데는 대략 수긍하고들 있다.

물론 이같은 견해에 대해 음서는 초직을 주는데 그칠 뿐 그 후의 승진과는 어떤 연관성이 내재하여 있지 않은「襲官制의 退化現象」으로서 귀족제의 근거로 볼 수 없으며,427) 또 과거제를 강조하는 입장에서 음서제도는 부족한 文班의 보충을 위한 보조수단에 지나지 않았다는428) 주장도 있었다. 그렇지만 이러한 주장들이 음서제의 실제와 거리가 있다는 사실은 이미 검토하여 온 바와 같다.

음서제와 같은 원리에서 5품 이상의 귀족관료에게 그들의 특권적인 생활을 세습적으로 누릴 수 있는 경제적 토대로 마련된 것이 功蔭田柴法이었다. 이 공음전시는 처음 勳田의 형태로 공훈이 현저한 공신에 한하여 賜給하는 제도였으나 얼마 뒤부터는 훈공의 유무와는 관계없이 관인 신분 그 자체에 대한 우대 보호책으로 5품 이상의 문무양반에 대하여 일률적으로 지급하게 되었다고 생각된다. 그 규정에 의하면 해당자는 品秩에 따라 최고 1품이 田 25결·柴 15결, 최하 5품이 田 15결·柴 5결을 지급받게 되어 있었다. 그리고 散官은 각 품마다 原額에서 5결을 감하여 급여받으며, 樂工·賤口에서 放良된 員吏는 비록 5품 이상의 지위에 오르더라도 이 혜택에서 제외되었다.429) 이 법의 가장 커다란 특징은 일반의 양반전시가 當代限인데 비하여 공음전시는 법 제정의 근본 취지에 합당하게 ‘傳之子孫’하는 세습적 상속을 인정한 점에 있었다.

공음전시는 본래 관도에 오르지 못한 고위관료의 자손들이 그들의 관인 신분을 유지할 수 있도록 경제적 생활토대를 마련해 주는데 목적이 있었으므로, 원칙대로 한다면 수급 대상자는 5품 이상의 귀족관료라기보다 오히려 그들의 자손이었다. 그러나 실제에 있어서는 그렇지가 아니하였다. 공음전시는 양반전시를 받고 있는 재직중의 관료에게 이중으로 지급하고 이것을 다시 자손에게 상속시키는 형태를 취하였던 것이다. 그것은 귀족사회의 여러 제도가 귀족관료의 이해와 그들의 신분우대 원칙에 최대한으로 부합되도록 마련된 것이기 때문이었다.430)

그런데 사실 논자 중에는 상술한 내용과 좀 다른 견해를 표명한 이도 여럿 있었다. 이들은 공음전시의 지급규정에 나오는 바「1品」「5品」등의「品」을 官品·品秩로 이해하지 아니하고 品種의「品」으로 보았다. 그리하여 공음전시는 관품 5품 이상의 고급관료만을 대상으로 한 것이 아니라 전관리를 대상으로 한 것으로서, 그들을 5등의 段階·品種으로 구분해 토지를 지급하는 제도였다는 주장을 폈던 것이다.431) 여기에 더하여 전관리를 대상으로 하기는 했지만, 그러나 그것은 관료 전체가 수급의 혜택을 누리는 일반적인 給田制가 아니라 그들 중에서 글자 그대로 특별한 공훈을 세운 자만이 지급받을 수 있었다는 의견432) 등 다양한 견해가 제시되고 있다.

만약에 이같은 주장이 사실로 확인되기만 한다면 당연히 공음전시를 음서제와 같은 원리에서 귀족관료들에게 특권적인 생활을 영위할 수 있도록 마련해 준 경제적 토대라고 이해하기는 곤란하게 된다. 따라서 그것은 고려사회가 귀족적 성격을 지녔다는 입론의 근거로 들기도 어렵게 되겠는데, 하지만 아직까지는 먼저 소개한 통설이 그렇게 부정되어도 좋을 정도의 단계에 와 있다고는 생각되지 않는다. 그러므로 일단 공음전시법은 여전히 귀족적 성격을 보여 주는 제도였으며, 이와 같은 제도를 마련한 고려왕조는 귀족제사회였다는 쪽으로 결론을 내려 두고자 한다.

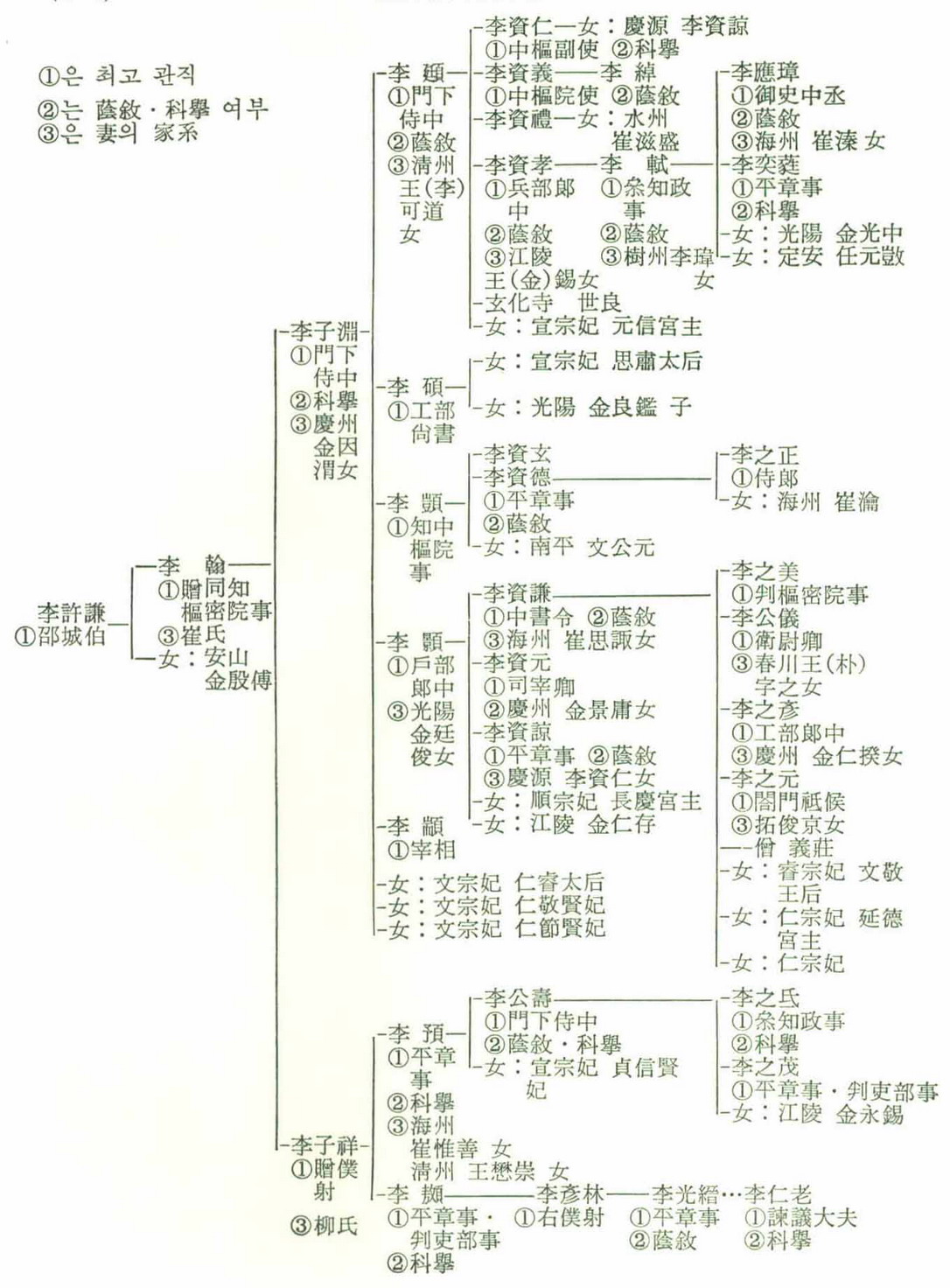

이상 제도적인 측면에서 살폈거니와, 그와 함께 귀족관료들의 실상과 그들 이 고려사회에서 차지하고 있는 정치적·사회적 위치를 밝히는 작업을 통해서도 귀족제설은 뒷받침을 받고 있다. 이 작업은 구체적으로 귀족관료들의 家系와 관직 및 통혼권 등에 대한 조사의 형태를 띠었거니와, 그 결과 고려의 대표적 門閥貴族家門은 慶源(仁州)李氏로 알려졌다.433)

<표 1>(201쪽)에 약도로 보였듯이 이 가문에서는 10여 대에 걸쳐서 5명의 수상과 20명에 가까운 재상을 배출하고 왕실 및 주요 귀족가문들과 인척관계를 맺고 있는 것이다. 사서에서는 이 집안을「閥閱」또는「海東甲族」등으로 표현하고 있지만, 그만큼 많은 재상을 배출할 수 있었던 데에는 가문이 크게 작용하지 않았나 생각된다. 그 같은 분위기는 우선 음서 출신자가 다수라는 사실에서 쉽게 느낄 수 있다. 뿐만 아니라 李子淵은 內史侍郎平章事(정2품)로서 納妃하여 守太尉(정1품)를 추가하고 그의 처 金氏는 大夫人을 제수받는데, 이 때에 그의 아들 顗에게는 軍器注簿(정8품)가, 顥와 顓에게는 9품직이 특별히 수여되며, 이들 중 顗와 顓은 재상의 지위에까지 오른다.434) 그리고 李資謙의 경우에도 그가 朝鮮國公으로 책봉받을 때 그의 여러 아들들에게도 동시에 관직상의 승진 조처가 있었다.435) 이런 일은 귀족사회가 아니고서는 있을 수 없는 사실이다.

일면 혼인관계를 보면, 왕실과는 이자연의 세 딸이 모두 文宗妃가 된 것을 비롯하여 李頲·李預의 딸이 각각 宣宗妃, 李顥의 딸은 順宗妃, 그리고 이자 겸의 한 딸은 睿宗妃, 두 딸은 仁宗妃가 되고 있으며, 또 당대의 명문인 慶州金氏(金因渭·金景庸)·安山金氏(金殷傅)·海州崔氏(崔冲·崔思諏)·淸州李氏(李可道)·江陵金氏(金仁存)·光陽金氏(金良鑑)·水州崔氏(崔士威·崔滋盛)·南平文氏(文公元)·定安任氏(任元敱)·樹州李氏(李瑋) 등과 인척을 맺고 있다. 당시의 모든 귀족가문들은 최고의 귀족이라 할 수 있는 왕실과 혼인하여 외척이 되기를 바랐으며, 설령 그렇게는 되지 못하더라도 자기들 상호간에 중첩되는 連姻을 맺어 폐쇄적으로 귀족신분의 범위를 지키려고 애썼었다. 우리들은 경원 이씨가에서 그와 같은 귀족제사회의 제특성을 잘 엿볼 수 있는 것이다.

해주 최씨도 경원 이씨에 비견할 만한 고려의 최대 문벌의 하나였다. 이 가문은 海東의 儒宗으로 널리 알려진 崔冲을 비롯하여 10여 대에 걸쳐 6명의 수상과 10여 명의 재상을 내고 있거니와, 사서에 “文行으로 宰輔에 오른 자가 수십 인이었다”는 표현은 결코 과장이 아니었다. 혼인의 대상도 모두 명문으로, 전기에는 경원 이씨·강릉 김씨·남평 문씨·貞州柳氏(柳洪)와, 후기에는 정안 임씨·彦陽金氏(金就礪)·橫川趙氏(趙冲) 등과 인척을 맺고 있어서 ‘門閥之盛이 일시 無比’의 형세였다 한다.436)

특히 남평 문씨와의 혼인관계를 설명하는 글 가운데는, “(文)公仁은 雅麗하고 유순하였으므로 侍中 崔思諏가 딸로써 처를 삼게 하였다. 과거에 급제하여 直史館이 되었는데, 家世가 單寒하였으나 귀족과 連姻을 하여 호사를 마음대로 하였다”는437) 주목할 만한 기사가 전한다. 문공인은 귀족인 해주 최씨와 연인관계를 맺음으로써 정치적 권력과 경제적 부를 마음껏 할 수 있었다는 것이다. 그는 후에 평장사(정2품)·판이부사로 수상을 지내며 그의 집안은 5대 여에 걸쳐 3명의 수상을 비롯하여 여러 명의 재상을 배출하는 명문이 되었다.438)

경주 김씨계의 한 갈래인 金鳳毛·金台瑞의 집안도 당시「貴族」으로 높이 평가받던 가문이다.439) 이 가문은 전기에는 그리 보잘 것 없는 가세였지만 후기로 접어들어 왕실 및 武人執政 崔怡의 집안과 혼인관계를 맺어 계속 5대에 걸쳐 재상을 배출하며 그 중 한 명은 수상의 지위에까지 오르고 있는 것이다.

여기에서 하나 하나를 모두 설명할 수는 없지만 이 방면에 관심을 가진 연구자들에 의하여 慶州崔氏(崔承老)·利川徐氏(徐弼·徐熙)·慶州金氏(金富軾系)·坡平尹氏(尹瓘)·平山朴氏(朴寅亮)·鐵原崔氏(崔惟淸)·靈光金氏(金審言)·全州柳氏(柳伸)·淸州韓氏(韓惟忠)·稷山崔氏(崔弘宰)·孔巖許氏(許載)·開城王氏 등도 귀족가문들로 밝혀져 있다.440) 고려시대에는 이들 귀족가문 출신이 정부의 거의 모든 요직을 차지하고 있었다고 해도 지나친 말은 아닌 것이다. 인종 때 고려에 왔던 송의 사신 徐兢이 그의 견문록에서, “고려는 族望을 숭상해서 國相은 다수가 勳臣·戚臣이 임명되었다”고441) 한 것은 정확한 관찰이었다고 생각된다. 물론 인종조는 귀족정치가 난숙기에 들어간 시기였으므로 시대를 달리하면 그 양상도 좀 바뀌겠지만 커다란 방향은 마찬가지였던 것으로 보인다.

여전히 고려는 정치적·경제적 사회적 특권신분층인 소수의 문벌귀족 가문이 정부의 요직을 점유하고 국가를 운영해 간 귀족사회라고 이해된다. 그러므로 음서제와 공음전시법과 같은 귀족적 특권의 제도화가 성립할 수 있었으며, 과거제 조차도 귀족제적인 방향에서 운영하여 갔다고 생각되는 것이다.

이러한 바탕 위에서 그 나름의 특성을 지녔던 고려 귀족제사회는 일정한 역사성을 지녔다고 할 수 있을 듯하다. 즉, 그것은 新羅 骨品制社會를 거쳐 朝鮮 兩班社會로 이행하는 사이에 개재하였던 한 시대의 소산이라 이해되기 때문이다.442) 그러나 넓은 의미에서 보면 신라의 진골이나 조선의 양반도 귀족이라 할 수 있고, 따라서 그들 사회 역시 귀족제사회라고 칭할 수 있을 가능성이 없지 않다는 데서443) 얼마간의 문제는 남는다. 하지만 고려사회는 그를 전후한 두 사회와는 다른 특성과 나름의 위치를 지녔던 것도 사실이며, 그리하여 우리는 현재 귀족제사회라고 하면 곧 고려사회를 지칭하는 하나의 용어와 같이 쓰고 있거니와, 앞서 검토했듯이 거기에 별다른 하자가 없다고 생각되는 만큼 일단은 종래의 기조를 재확인하는 정도에서 이해해 두는 게 어떨까 한다.

<朴龍雲>

| 416) | 金毅圭, 앞의 글. 李基白, 앞의 책(1990). |

|---|---|

| 417) | 許興植, 앞의 책, 210∼211쪽. |

| 418) | 金毅圭,<高麗朝蔭職小考>(≪柳洪烈華甲紀念論叢≫, 서울大出版部, 1971), 104쪽. |

| 419) | 朴龍雲,<高麗時代蔭叙制의 實際와 그 機能(上)>(≪韓國史硏究≫36, 1982, 26∼29쪽;앞의 책, 1990, 32∼36쪽). 金龍善,<高麗時代의 蔭叙制度에 대한 再檢討>(≪震檀學報≫53·54, 1982, 25쪽;≪高麗蔭叙制度硏究≫, 一潮閣, 1991, 43쪽). 盧明鎬,<高麗時代의 承蔭血族과 貴族層의 蔭叙機會>(≪金哲埈華甲紀念 史學論叢≫, 知識産業社, 1983), 248∼251쪽. |

| 420) | 朴龍雲, 위의 책(1990), 36∼42쪽. 崔在錫,<高麗朝의 相續制와 親族組織>(≪東方學志≫31, 1982, 19∼20쪽;≪韓國家族制度史硏究≫, 一志社, 1983). |

| 421) | ≪高麗史≫권 75, 志 29, 選擧 3, 銓注 蔭叙 인종 12년 6월. |

| 422) | 朴龍雲, 앞의 책(1990), 104∼107쪽. |

| 423) | 金龍善, 앞의 책, 80∼89쪽. 慮明鎬, 앞의 글, 263∼272쪽. |

| 424) | 朴龍雲, 앞의 책(1990), 318∼319쪽. 張東翼,<高麗時代의 官僚進出(其一)-初仕職>(≪大丘史學≫12·13, 1977), 108쪽. |

| 425) | 朴龍雲, 위의 책, 43∼47쪽. 金龍善, 앞의 책, 76∼79쪽. |

| 426) | 金毅圭, 앞의 글, 122쪽. |

| 427) | 朴菖熙,<高麗時代「貴族制社會」說에 대한 再檢討>(≪白山學報≫23, 1977), 114∼118쪽. |

| 428) | 許興植, 앞의 책, 209쪽. |

| 429) | 이 규정은≪高麗史≫권 78, 志 32, 食貨 1, 田制 功蔭田柴 문종 3년 5월조에 있는 기사인데, 그에 대한 해석은 李佑成,<閑人·白丁의 新解釋>(≪歷史學報≫19, 1962, 61∼64쪽;≪韓國中世社會硏究≫, 一潮閣, 1991)에 의하였다. 그러나 이에 대해서는 뒤에 설명하는 바와 같이 좀 달리 보려는 의견도 있다. |

| 430) | 姜晋哲,<高麗時代의 土地制度>(≪韓國文化史大系≫Ⅱ, 高麗大 民族文化硏究所, 1965), 1266·1267쪽. ―――,<兩班功蔭田柴科>(≪高麗土地制度史硏究≫, 高麗大出版部, 1980), 83∼84쪽. |

| 431) | 末松保和,<高麗初期의 兩班에 대하여>(≪東洋學報 36-2, 1953;≪靑丘史草≫1, 笠井出版社, 1965, 173쪽). 金龍善, 앞의 책, 233∼242쪽. |

| 432) | 朴菖熙,<高麗의「兩班功蔭田柴法」의 해석에 대한 再檢討>(≪韓國文化硏究院論叢≫22, 1973). 金東洙,<高麗의 兩班功蔭田柴法의 解釋에 대한 再論>(≪全南大論文集≫26, 1981). 朴天植,<高麗史 食貨志 “功蔭田柴”의 檢討>(≪全北史學≫7, 1983). |

| 433) | 藤田亮策,<李子淵과 그의 家系>(≪靑丘學叢≫13·15, 1933·1934;≪朝鮮學論考≫, 1963). 尹庚子,<高麗王室과 仁州李氏와의 關係>(≪淑大史論≫2, 1965). 金潤坤,<李資謙의 勢力基盤에 對하여>(≪大丘史學≫10, 1976). 李萬烈,<高麗 慶源李氏家門의 展開過程>(≪韓國學報≫21, 1980). |

| 434) | ≪高麗史≫권 95, 列傳 8, 李子淵. |

| 435) | ≪高麗史節要≫권 9, 인종 2년 추7월. |

| 436) | ≪高麗史≫권 95, 列傳 8, 崔冲 및 권 96, 列傳 9, 崔思諏. 이 가문에 대해서는 朴龍雲,<高麗時代 海州崔氏와 坡平尹氏 家門 分析>(≪白山學報≫23, 1977) 참조. |

| 437) | ≪高麗史≫권 125, 列傳 38, 文公仁. |

| 438) | 朴龍雲,<高麗前期 文班과 武班의 身分問題>(≪韓國史硏究≫21·22, 1978), 36∼45쪽. |

| 439) | <壽寧翁主墓誌>(≪朝鮮金石總覽≫上, 朝鮮總督府, 1919), 481쪽. |

| 440) | 귀족가문에 관한 연구로는 다음의 글들이 있다. 邊太燮, 앞의 책. 閔賢九,<高麗後期 權門世族의 成立>(≪湖南文化硏究≫6, 1974). 李樹健,<高麗時代「土姓」硏究(上)>(≪亞細亞學報≫12, 1976;≪韓國中世社會史硏究≫, 一潮閣, 1984). ―――,<高麗前期「土姓」硏究>(≪大丘史學≫14, 1978;1984). 黃雲龍,<高麗 閥族考>(≪釜山史學≫1, 1977). 朴龍雲, 위의 책(1980). ―――,<高麗時代의 定安任氏·鐵原崔氏·孔巖許氏 家門 分析>(≪韓國史論叢≫3, 1978). ―――,<高麗時代의 水州崔氏 家門 分析>(≪史叢≫26, 1982). 金蓮玉,<高麗時代 慶州金氏의 家系>(≪淑大史論≫11·12, 1982). |

| 441) | ≪高麗圖經≫권 8, 人物 守太師尙書令李資謙序. |

| 442) | 邊太燮, 앞의 책(1978), 148쪽. 朴菖熙, 앞의 책(1977), 109쪽. |

| 443) | 李基白, 앞의 글(1974), 47쪽. |