도성 3대 시장과 경강 상업

그대 하늘 높이 솟은 한양 궁궐을 보았는가

왼쪽에 종묘, 오른쪽에 사직단을 높이 세우고

뒤에는 산들이 둘러 있고 앞에는 한강수가 돌아든다······

배오개(梨峴)와 종로, 칠패(七牌)는

도성의 삼대 시장이라네

온갖 공장(工匠)이 다 모여 어깨를 부딪치고

모든 물화가 이익을 좇아 수레가 계속 이어지네.21)

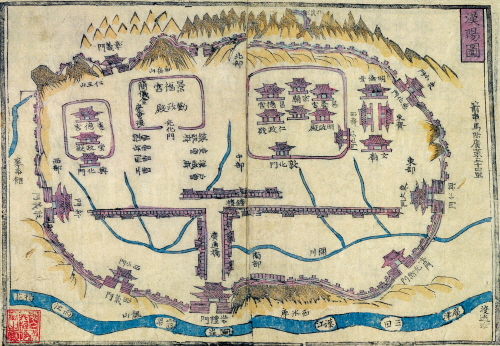

이 시는 정조의 명을 받아 박제가(朴齊家)가 지은 「성시전도시(城市全圖詩)」의 일부분으로서 한양의 3대 시장으로 종로, 배오개, 칠패 시장을 들고 있다. 원래 한양의 상가는 조선 초기 종루를 중심으로 동서쪽으로, 그리고 남대문 방향으로 T자형으로 건설된 시전 행랑이 유일한 상가였다. 그러나 17세기 후반 이후 외부에서부터 많은 유민(流民)들이 한양으로 몰려들면서 남대문에서 서소문 밖을 중심으로 새로운 상가가 조성되기 시작하였다.

![]() 1660년에서 1670년 사이에 이 지역에는 문외미전, 문외상전, 외어물전, 생선난전 등이 계속 설치되어 종로 시전과 함께 한양의 중요한 상가로 번성하였다. 이때 형성된 상가가 바로 칠패 시장이었다.

1660년에서 1670년 사이에 이 지역에는 문외미전, 문외상전, 외어물전, 생선난전 등이 계속 설치되어 종로 시전과 함께 한양의 중요한 상가로 번성하였다. 이때 형성된 상가가 바로 칠패 시장이었다.

한편 1760년경에는 한양 동부의 어의동 근처에 또 다른 상가가 조성되었다. 영조는 어의동을 지칭하는 동촌(東村)에 민가를 많이 입주시키기 위하여 시전 설치를 허가하였다. 이때 조성된 상가가 바로 이현(梨峴), 즉 배오개 상가였다. 이처럼 18세기 후반에 이르면 한양 도성 안팎의 상가는 종로 시전 상가와 이현·칠패 상가를 합하여 3대시(三大市)로 형성되었다.

종로의 시전 상가는 주로 궁궐이나 관아 그리고 양반 사대부가에 필요한 사치품이나 생활용품을 판매하였다. 그러므로 주로 대낮에 거래가 이루어졌다. 종로의 시전 상가와 달리 이현과 칠패 시장은 주로 새벽녘에 거래

![]() 가 활발하였다. 이용자들도 서민이 많았다. 남대문 밖에서 번성한 칠패 시장은 어물 유통의 중심지였으며, 이현 시장은 동대문 밖 왕십리나 살꽂이 벌에서 상업적으로 재배된 채소들이 주로 거래되었다.22) 18세기 후반 칠패 시장은 어물 판매에서는 내·외어물전보다 유통 물량이 10배에 달할 정도였다. 이현·칠패 시장은 어물과 채소 거래에서 종로 시전을 능가하는 시장으로 성장하였다.

가 활발하였다. 이용자들도 서민이 많았다. 남대문 밖에서 번성한 칠패 시장은 어물 유통의 중심지였으며, 이현 시장은 동대문 밖 왕십리나 살꽂이 벌에서 상업적으로 재배된 채소들이 주로 거래되었다.22) 18세기 후반 칠패 시장은 어물 판매에서는 내·외어물전보다 유통 물량이 10배에 달할 정도였다. 이현·칠패 시장은 어물과 채소 거래에서 종로 시전을 능가하는 시장으로 성장하였다.

한편 이 시기에는 상가 수가 확대되었을 뿐만 아니라 동일한 시전에 속해 있으면서 판매처가 확대되는 현상도 나타났다. 상·하미전 2곳만 있던 미전은 남문미전, 마포미전이 신설되어 4곳으로 늘었고, 과일을 판매하는 우전(隅廛)은 송현(松峴), 정릉동(貞陵洞), 전동(典洞), 문외(門外)의 상·하우전(上·下隅廛)과 남문(南門) 안의 우전 6곳이었으며, 잡화를 판매하는 상전(床廛)은 12곳으로 확대되었다.

이러한 대표적인 사례가 돼지고기를 판매하던 저육전(猪肉廛)이다. 시안에 오를 당시 저육전의 판매처는 6∼7곳에 지나지 않았다. 그러나 1712년(숙종 38)에는 판매처가 70∼80곳으로 크게 증가하였다. 이에 따라 조선 초기부터 시전 운영의 원칙으로 유지하던 하나의 상품에 하나의 시전만을 인정하는 일물일전(一物一廛) 체제 또한 지켜질 수 없었다. 일물다전(一物多廛) 체제가 성립됨으로써 기존 시전 상인이 난전 상인과 대립하였고, 더불어 동일 상품을 판매하는 시전 사이의 다툼도 격렬하게 일어났다.

또한 이 시기 한양의 상가는 독립된 건물이나 가가(假家)와 같은 상점도 없이 노점이나 행상의 형태로 상품을 판매하는 경우도 많았다. 그 밖에 미전이나 어물전의 경우도 시전 상인에게 물건을 떼다가 동네를 돌아다니면서 주민들에게 판매하는 행상이나 길거리에 좌판을 벌여 판매하는 소매상인들도 많았다.

경강 지역도 조선 후기 상품 화폐 경제의 성장에 따라 상업 중심지로 변하여, 이곳에는 시전이 모두 15곳 설치되었다. 경강에는 시전 외에도 술

![]() 집과 색주가(色酒家) 등이 많아 유흥가로 이름을 날렸다. 경강에만 술집이 600∼700여 곳이 있었고, 여기서 술 제조에 소비되는 미곡만도 1년에 수만 석을 넘을 정도였고, 술을 빚어놓은 항아리가 천여 개에 달하는 술집도 있었다. 당시 술집 규모가 어느 정도인지는 『인현왕후전(仁顯王后傳)』의 동대문 밖 주막을 묘사한 다음의 기록에서도 확인할 수 있다.

집과 색주가(色酒家) 등이 많아 유흥가로 이름을 날렸다. 경강에만 술집이 600∼700여 곳이 있었고, 여기서 술 제조에 소비되는 미곡만도 1년에 수만 석을 넘을 정도였고, 술을 빚어놓은 항아리가 천여 개에 달하는 술집도 있었다. 당시 술집 규모가 어느 정도인지는 『인현왕후전(仁顯王后傳)』의 동대문 밖 주막을 묘사한 다음의 기록에서도 확인할 수 있다.

강 교리(姜校理)는 즉시 재물과 천 냥을 들여 돌고지 주막에 일좌 대점 묘히 짓되 간수(間數)가 육칠십 간이라 열 간에는 객실이요, 열 간에는 마구간이요, 댓 간에 양식 두고, 댓 간에는 누룩 두고, 댓 간에는 술독 두고, 십여 간에는 세간 그릇을 쌓아 두고, 장씨 처소는 으슥히 돌려짓고 꾸몄으니 진짓 왕후의 저택과 같은 집이더라.23)

여기서 보듯이 동대문 밖 점막의 규모는 모두 70칸이나 되는 큰 규모였고, 내부 구성은 객실과 마구간, 술집과 밥집으로 구성되어 있었다. 술 항아

![]() 리가 천여 개에 달할 정도의 경강변 주막이라면 『인현왕후전』에서 묘사한 동대문 밖의 주막보다 결코 규모가 뒤지지 않았을 것이다. 이처럼 경강변은 새로운 상업 중심지였을 뿐만 아니라 유흥가로도 명성을 떨쳤다.

리가 천여 개에 달할 정도의 경강변 주막이라면 『인현왕후전』에서 묘사한 동대문 밖의 주막보다 결코 규모가 뒤지지 않았을 것이다. 이처럼 경강변은 새로운 상업 중심지였을 뿐만 아니라 유흥가로도 명성을 떨쳤다.