예경, 반승, 예참

불교 의례의 시원은 예경(禮敬)과 반승(飯僧)에 있다. 예경은 깨달은 존재인 부처에게 존경의 마음을 표하는 것이다. 부처에 대한 예경은 점차 부처뿐만 아니라 그가 깨달은 진리(法)에 대한 예경으로, 혹은 진리를 깨우친 무리(僧)에 대한 예경으로 의미가 확산되었다.157) 반승은 승려들에게 음식을 공양하는 것을 말한다. 반승 역시 불교 의례의 도입과 더불어 행해졌으며 오랜 전통을 지니고 있다. 고려시대에는 반승이 정례화되었고, 국가의 태평을 기원하는 인왕백고좌 도량과 같은 큰 의식에는 사흘 동안에 걸쳐 3만 명의 승려를 반승하였다고 한다. 반승은 점차 사찰의 낙성식이나 각종 법회에서 의식 절차의 하나로 행해졌다. 1018년(현종 9)에는 왕이 10만 명에게 반승하였고, 1098년(숙종 3)에는 흥왕사에서 3,000명의 승려를 공양하였다.

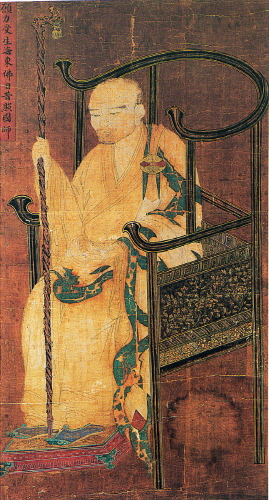

예불은 불보살에게 공경의 뜻을 나타내는 불교의 기본 의례이다. 오늘날 사찰에서 아침저녁으로 행하는 예불(朝夕禮佛)의 골격은 이미 고려시대 때 정착되어 있었다. 고려시대의 이름 높았던 선종 승려인 지눌(知訥, 1158∼1210)은 1205년(희종 1) 송광사(松廣寺)의 수선사(修禪社)에서 수행자들이 지

![]() 켜야 할 의례를 발표하였다. 이 글은 ‘불가(佛家)에 처음 들어온 승려들을 경계하는 글(誡初心學人文)’이란 제목을 지니고 있다.

켜야 할 의례를 발표하였다. 이 글은 ‘불가(佛家)에 처음 들어온 승려들을 경계하는 글(誡初心學人文)’이란 제목을 지니고 있다.

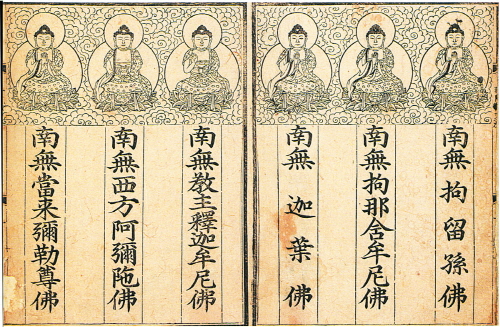

예불에 있어서는 아침저녁으로 부지런히 행하여 게으름을 스스로 꾸짖고, 여럿이 다닐 때에는 차례를 어지럽히지 마라. 범패로 찬송하거나 축원할 때에는 글을 외고 뜻을 생각할 것이요, 다만 소리를 내어 곡조를 틀리게 하지 말며, 성현의 얼굴을 우러러 뵈올 때에는 다른 경계에 얽매여서는 안 된다. 자신의 죄업이 마치 산이나 바다 같음을 알되 이참(理懺)과 사참(事懺)으로 소멸할 수 있음을 알고, 예배하는 이나 예배받는 이나 모두 참 성품에서 일어날 줄을 알며, 감응(感應)은 허망하지 않아 형상에 그림자가 따르고 메아리가 따르는 것 같음을 깊이 믿어야 한다.158)

승려들은 함께 모여 향을 피우고 범패와 축원을 수행의 일과로 삼았다. 자신의 죄업이 산이나 바다 같음을 알되, 이참이나 사참으로 소멸시킬 수 있다고 보았다. 이참(理懺)은 뜻으로 참회하는 예참 의례이며, 사참(事懺)은 독경, 찬불, 예경을 통해 몸으로 참회하는 의례이다. 일상 수행 의례인 예불에는 예참 의식(禮懺儀式)이 포함되어 있었다. 예참은 자신이 몸과 마음과 입으로 지은 업(業)을 불보살에게 참회함으로써 업을 깨끗하게 하여 깨달음에 이르고자 하는 수행 의식의 하나이다. 한편 예배의 궁극적 의미가 자기 안에 있는 참된 성품을 발견하는 것이지 자기 밖에 존재하는 절대자의 타력적 신앙으로 끝나는 것이 아님을 강조한 점도 주목된다.