가. 남한

가) 전곡리유적의 석기

이 유적은 1979년부터 1995년까지 10차에 걸쳐 발굴조사된 곳으로서 전형적인 전기 구석기유물들이 대량 수집된 매우 중요한 유적이다.161) 유적의 위치는 경기도 연천군 전곡면 전곡리의 한탄강가에 있는 해발 61m 가량의 낮은 구릉지대이며 모두 5개 지구로 구분된다. 5개 지구에서 다 석기가 발견되며 발굴은 제2지구에서만 실시되었고 여기서는 1980년 12월 말까지 조사된 3차발굴까지 종합된 발굴석기를 중심으로 설명하겠다.

지표채집된 중요한 석기도 함께 포함시키겠으나 3차발굴 이후에 출토된 석기의 성격도 앞의 것과 같으므로 여기서는 생략한다. 이 곳의 석기는 갈색 점토층, 적갈색 점토층, 황갈색 점토층 또는 황갈색 사질점토층에서 주로 발견되며 굵은 모래 각력층에서도 일부 발견된다. 석기는 양면핵석기(주먹도끼)·박편도끼·뾰족찍개(Pick)·다각면원구·쵸퍼(일면찍개, 외날찍개)·쵸핑-툴(양면찍개, 쌍날찍개) 등 큰 석기가 109점, 긁개·등손잡이칼(자르개)·첨기(찌르개) 등 박편석기(격지석기)는 230점이며, 그 밖에 박편(격지)·돌날·부스러기·돌핵(몸돌)·돌망치 등은 1,512점이나 되어 이 곳에서는 석기제작도 한 것을 알 수 있다. 현재까지 우리 나라에서 전기 구석기의 전형적인 형태를 연구할 수 있는 구석기가 나온 곳이 전곡리유적이다.

(가) 석기재료

전곡리에서 발굴된 구석기는 거의 다 석영(차돌 ; Quartz), 또는 석영암(Quartzite)으로 된 자갈돌을 기본으로, 큰 자갈덩이에서 떼어낸 대형의 박편으로 석기를 만들었고, 작은 자갈돌은 적당한 크기의 돌을 골라 직접 망치돌로 박편을 깨내어 원하는 양면핵석기(주먹도끼)·쵸퍼(일면찍개, 외날찍개)·쵸핑-툴(양면찍개, 쌍날찍개) 등을 만들었다. 이러한 차돌로 된 자갈들은 유적에서 가까운 강가에서 갖고 온 것이며 현재의 한탄강변에서도 수없이 볼 수 있다. 이러한 차돌은 매우 단단하여 떼어내기도 힘들지만 일단 석기로 만들면 어떠한 돌로 만든 것보다 튼튼하고 강하여 실용가치가 매우 큰 석재이다. 중국이나 인도 등지에서의 전기 구석기도 이와 같은 석재로 만든 것이 많이 있다.162) 그 밖의 석재로는 Hornfels·현무암·기타 암석들이 있으나 그 수는 대단히 적다.

(나) 석기제작기술

가장 기초적인 석기제작기술로서 직접타격법을 사용하였는데 석재를 모룻돌에 내리쳐서 큰 박편을 떼어낸 다음 다시 이 큰 박편을 갖고 망치돌로 석기를 타제하는 방법이 있다. 또 다른 방법으로 망치돌을 사용하는 경우에는원하는 크기의 적당한 석영자갈돌을 구한 다음 직접 이 석재에서 박편을 떼어내어 큰 석기를 만들기도 하였다. 그리고 큰 석기를 만들 때 떨어져 나온 박편들을 2차가공하여 박편석기로 다듬을 때도 망치돌을 사용하였다.

전곡리에서는 간접타격법이나 가압법은 보이지 않는다. 또 석기도 큰 석기를 많이 만들었고 박편이 많이 발견되는 것은 이러한 큰 석기를 만들 때 떨어져 나온 것으로 필요할 때마다 잠깐씩 사용한 것이다. 본격적인 박편석기의 양상은 보기 힘들다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

전곡리에서 발견된 석기종류는 크게 2가지로 분류할 수 있다. 첫째는 큰 석기종류로서 양면핵석기(주먹도끼)·박편도끼·뾰족찍개(Pick)·다각면원구·쵸퍼(일면찍개, 외날찍개)·쵸핑-툴(양면찍개, 쌍날찍개) 등이고, 둘째는 박편석기(격지석기)종류인데 긁개·등손잡이칼(자르개)·첨기(찌르개)·조각칼(새기개)·부리형석기·홈날석기·톱니날석기가 있다.

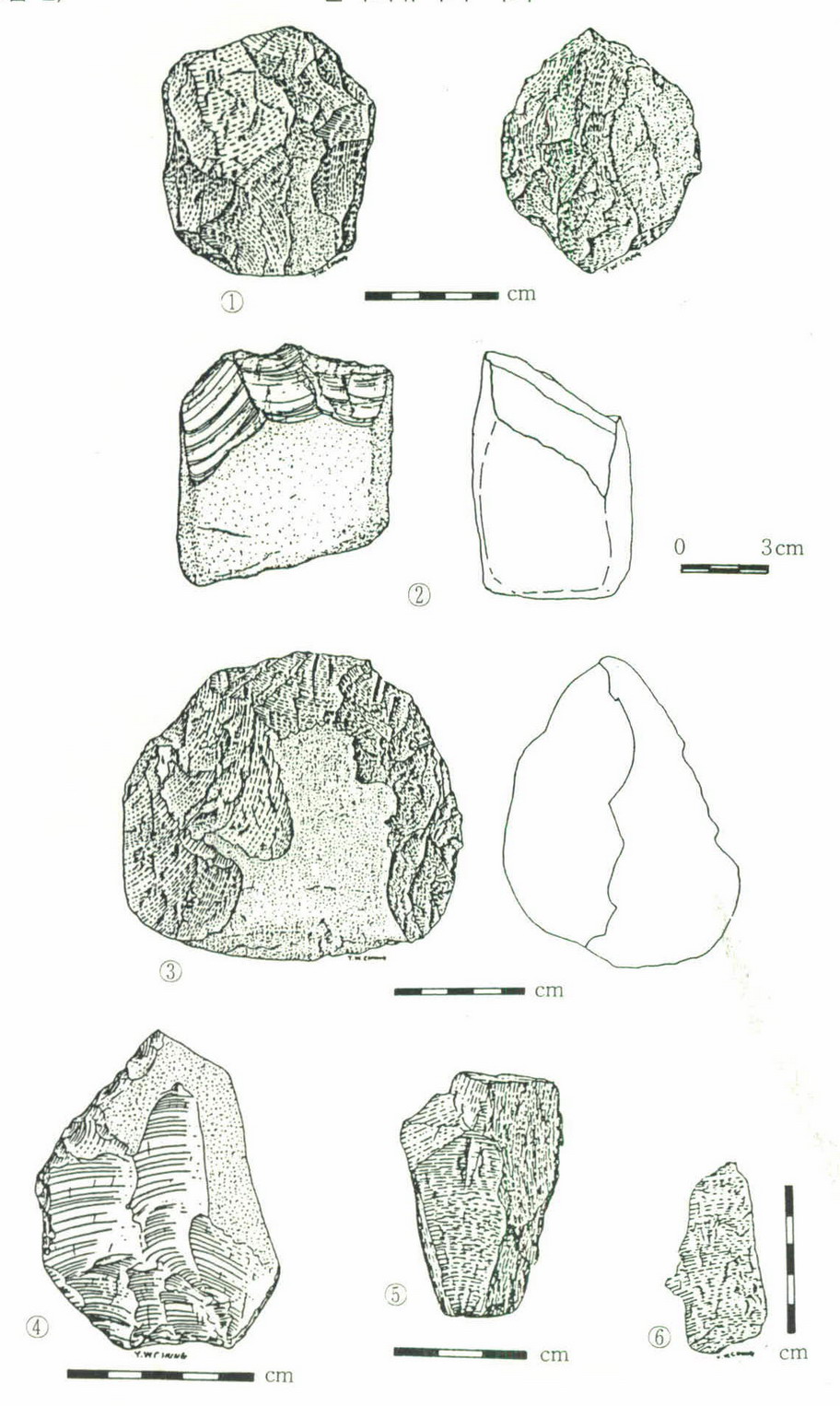

양면핵석기(주먹도끼 :<그림 1>①)

이것은 발굴에서 5점, 지표채집에서 37점이 수집되어 모두 42점이 된다.163) 전곡리유적이 전형적인 아슐리안형태의 양면핵석기가 출토된 유적이라고 판단하게 된 것도 바로 이 석기 때문이다. 양면핵석기의 종류도 다양하며 창끝형·행인형·원넙치형(Proto-limande)·넙치형·첨두형(Micoquian형)·타원형 등의 서구·아프리카·인도 등지에서 발견되는 전기 구석기시대의 아슐리안문화의 양면핵석기와 같은 형태들이다.

이것은 거의 전부가 석영 또는 석영암으로 된 강에서 나온 자갈돌을 원석으로 하여 여기에서 떼어낸 큰 박편이나, 만들고자 하는 양면핵석기와 가장 비슷한 크기 또는 비슷한 형태의 돌을 골라 직접타격의 방법으로 만들었다. 박편은 큼직큼직하게 떼어냈으며 석기를 만드는 기술이 세련되지 못해 석기의 날부분이 갈지자(之字)로 나타나는 경우가 많다. 또 석기의 표면에는 자갈의 표피가 일부 그대로 남아 있을 때도 많다. 그러나 전체적으로는 전형적인 아슐리안형태의 양면핵석기를 잘 나타내주고 있다. 길이 18.10∼10.12㎝, 폭 10.70∼6.13㎝, 두께 8.90∼3.54㎝.

박편도끼(<그림1>②)

박편도끼는 발굴, 지표채집을 통해 각각 5개와 8개를 수집하여 총 13개가 된다. 양면핵석기와 같은 석재를 사용하였으며 거의 모두 큰 박편을 먼저 만든 다음, 여기에서 2차적으로 박편을 떼어내 석기를 만들었다. 이 때 사용된 큰 박편들은 Side blow technique으로 떼어낸, 즉 박편의 길이가 폭보다 짧고 두덩부분이 분명하게 나타난 특징있는 박편을 이용하였다. 특히 박편도끼를 만들 때 도끼의 날부분은 박편의 양쪽날 중에 하나를 택하였고 두덩부분은 물론 손잡는 부분 주위 등을 다듬어서 손에 쥐고 도끼로 쓰기에 알맞도록 만들었다. 석기의 표면에는 자갈돌의 표피가 일부 남아 있다. 이 박편도끼는 아프리카·유럽·인도 등지에서 발견되는 아슐리안문화에서도 나타나며 양면핵석기와 함께 전기 구석기의 특징있는 석기로 분류된다. 길이 16.60∼15,25㎝, 폭 10.22∼7.43㎝, 두께 6.14∼5.40㎝.

뾰족찍개(<그림 1>③)

이것은 3차발굴까지 모두 7개가 수집되었으며 전곡리에서 출토된 큰 석기 중의 하나다. 일종의 대형첨두기이며 비전형적 양면핵석기로 분류되기도 한다. 어떤 것은 큰 박편을 갖고 만들었으며 또 석영암자갈에 일부 박편을 떼내고 다듬어서 만든 것도 있다. 석기재료의 형태에 따라 일면에서만 가공한 것도 있고 양면에서 박편을 떼내고 타제한 것도 있다. 첨두의 단면은 삼각형·사각형·나란히꼴 등이 있다. 이러한 석기는 아프리카·유럽 등지에서도 발견된다. 길이 17.5∼13.6㎝, 폭 9.6∼8.9㎝, 두께 6.4∼5.3㎝.

다각면원구(<그림 2>①)

이것은 발굴에서 7개, 지표채집에서 30개 등 모두 37개가 수집되어 전곡리유적에서 많이 발견되는 석기 가운데 하나다. 다각면원구는 일종의 핵석기로 전체의 모양은 원구형태에 가까우나 표면에 많은 면이 각을 이루고 있기 때문에 생긴 이름이다. 즉 석영암자갈 등을 원석으로 사용하여 둥근 모양으로 박편을 떼어 나갔으므로 석기표면에 박편이 떨어져 나간 면으로 많은 각을 이루고 있는 것이 특징이다. 이 석기는 아프리카·유럽 등지의 구석기 초기부터 중기 구석기까지 주로 발견되는 유물164)이며 손에 쥐고 이를 던져서 짐승을 사냥하는 데 쓸 수도 있고 고기, 뼈 또는 나무 같은 것을 짓이기는 데도 사용할 수 있다. 석기의 크기는 직경 평균 7∼8㎝가량.

쵸퍼(일면찍개, 외날찍개 :<그림 2>②)

쵸퍼는 발굴과 지표채집에서 각각 58개와 129개가 수집되어 모두 187개가 발견되었다. 전곡리유적에서 쵸핑-툴과 함께 큰 석기로는 제일 많이 발견되는 석기 중의 하나이다. 석영암자갈을 재료로 한쪽 방향에서만 몇 번 타격을 가하여 박편을 떼어낸 후 석기의 날을 만든 것이다.

쵸퍼는 전기 구석기시대부터 발견되는 가장 오랜 석기형태의 하나이다.165) 그러나 이것은 고형석기의 하나로 철기시대까지도 사용되던 형태인데 전곡리의 경우는 아슐리안형태의 석기들과 함께 발견되어 더욱 그 중요성이 크다. 크기가 등부분에서 날까지의 길이는 7∼8㎝가량 되고 더 큰 경우도 있다.

쵸핑-툴(양면찍개, 쌍날찍개 :<그림 2>③)

전곡리발굴조사에서는 27개, 지표조사에서는 158개가 발견되어 모두 185개가 된다. 전곡리에서 쵸퍼와 함께 큰 석기로는 제일 많이 발견되는 것 중의 하나다. 석영암자갈을 석재로 하여 한쪽 자갈끝 양면에서 서로 엇갈리게 박편을 여러 점 떼내어 석기의 날을 만들어 쓴 형태이다. 이 석기도 쵸퍼와 마찬가지로 전기 구석기시대부터 발견되는 대표적인 석기이다. 특히 쵸퍼·쵸핑-툴문화권에서는 물론 양면핵석기문화권에서도 일찍부터 발견되는 석기형태166)로 앞에서 서술한 전기 구석기 등과 함께 전곡리유적에서는 세트로 발견된 것이 특징이다. 크기는 손잡는 부분에서 날까지 8∼9㎝가량 되며 쵸퍼와 큰 차이 없다.

박편석기(<그림 2>④·⑤)

전곡리유적에서 발견되는 박편석기 중 가장 많이 수집되는 것이 긁개이다(<그림 2>④). 이 가운데에는 단순히 사용된 박편도 포함시킨 경우가 있는 것으로 보아야 한다. 어떻든 이 석기는 발굴과 지표조사에서 각각 191개와 106개가 수집되어 모두 297개에 달한다. 전곡리의 박편석기는 처음부터 의도적으로 만들려고 석재에서 1차 박편을 떼내어 다시 2차가공한 것은 거의 없다고 보며 모두 큰 석기인 양면핵석기·박편도끼·뾰족찍개(Pick) 등을 만들 때 떨어져 나온 박편들을 주로 이용한 것들이다.

따라서 거의 다 석영·석영암 같은 박편으로 만들어 썼고, 박편을 만들고 남은 전형적인 돌핵은 찾기 힘들다. 그 밖에 발굴중 수집된 박편석기로는 등손잡이칼(<그림 2>⑤)이 3개, 첨기가 18개, 조각칼은 9개이나 이것은 의도적으로 만들었다기보다는 박편이 떨어져 나올 때 우연히 만들어진 겻으로 보아야 하겠다. 그리고 부리형석기·홈날석기·톱니날석기가 더 수집되었다.

박편 및 부스러기(<그림 2>⑥)

석기로 바로 분류될 수 있는 성질의 유물은 아니지만 큰 석기를 만들 때 떨어져 나온 박편·부스러기는 물론 석기를 만들기 위해 준비해 놓은 석재·망치돌·역석 등을 포함해서 모두 1,512점의 많은 유물이 3차발굴 때까지 수집되었다. 이러한 유물들은 표토 다음에 나타나는 갈색 점토층으로부터 적갈색 점토층 그리고 황갈색 점토층 또는 황갈색 사질점토층에서 모두 발견되고 있어 분명히 전곡리구석기인들이 이 곳에서 꾸준히 석기도 제작해서 썼다는 중요한 근거를 제공해 주고 있다.

나) 금굴유적의 석기

충청북도 단양군 매포면 도담리에 위치한 금굴은 석회암동굴이며 충주댐공사로 수몰되기 때문에 1983년부터 1985년까지 3년간에 걸쳐 발굴조사한 유적이다.167) 금굴의 층위는 아래로부터 위로 Ⅷ∼Ⅰ층까지 있고 이 사이에 전기(중기·후기) 구석기·중석기·신석기·청동기 등 시대별로 문화층이 나왔다고 한다. 그러나 석장리의 경우처럼 한 유적에서 이렇게 하나도 끊어지지 않고 문화층이 계속 나타난다는 것은 지질학적으로 불가능한 일이다. 그 까닭은 제4기 동안에 많은 기후변화로 퇴적층이 형성되었다가 다시 깎여 나가곤 하는데 이러한 일이 수없이 반복될 때 문화층이 고스란히 남아 있기가 어렵기 때문이다.

(가) 석기재료

이 곳에서 발견되는 석재는 다양한데 석영암·사암·화강암·화강편마암·셰일·반암 등이 사용되었다고 한다.

(나) 석기제작기술

주된 석기제작기술은 직접타격법으로 모룻돌에 부딪쳐 만드는 충돌타격법과 망치돌을 이용해서 박편을 떼어내 만드는 두 가지 방법이 있지만 후자가 많이 사용된 것 같다. 망치돌을 주로 사용한 것으로 보는 것은 큰 석기에서 박편이 떨어져 나간 음성박리면을 보면 큰 것이 많지 않기 때문이다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

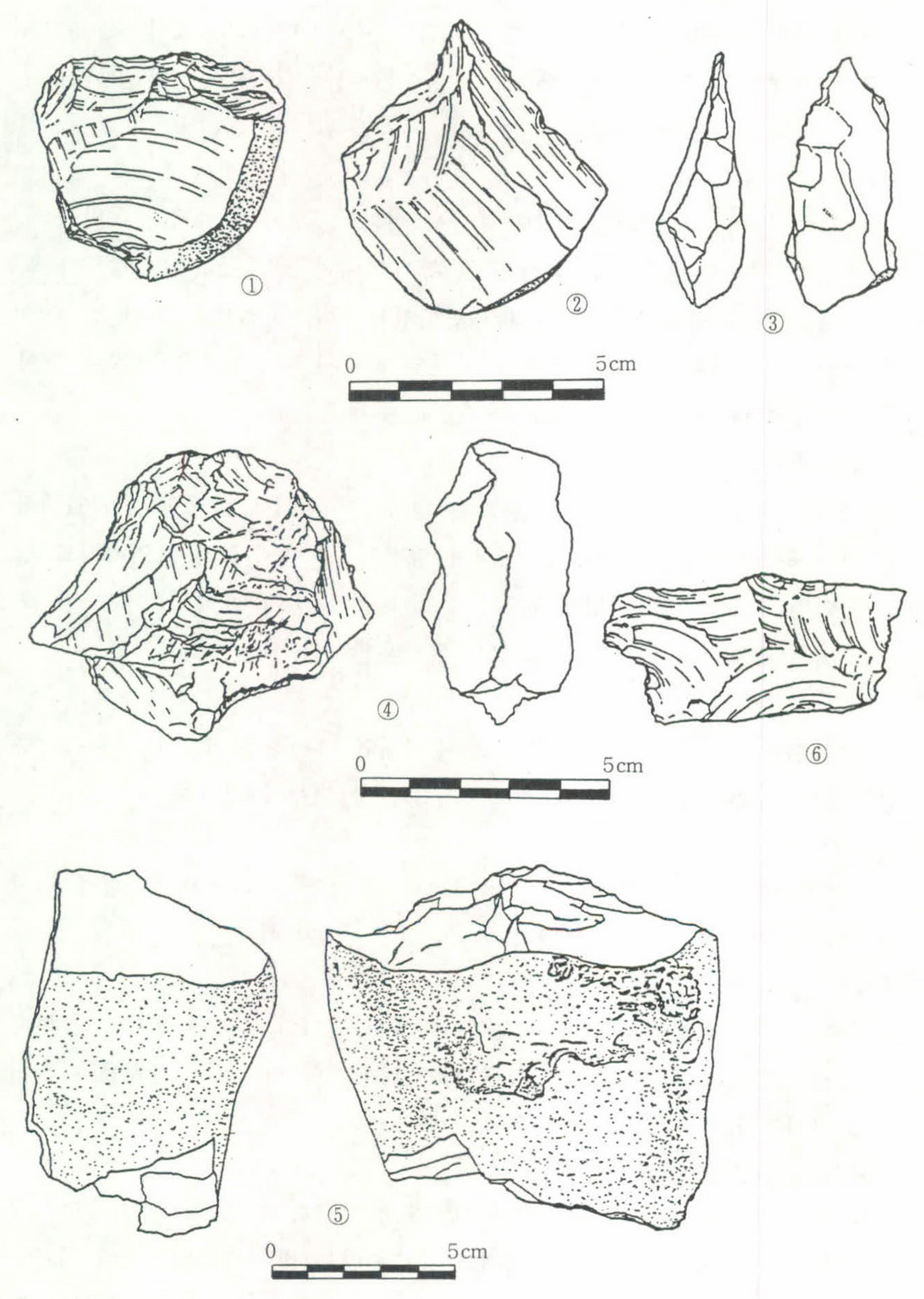

석기의 사진과 그림 중 전곡리에서 발견된 것과 같은 뾰족찍개종류가 보이고, 주먹도끼의 경우는 전형적이라고 보기는 어렵지만 한두 개 보이며 또 Ⅷ·Ⅶ·Ⅵ층에서 발견되는 것들이 비슷하므로 석기의 형태학적 관점에서 전기 구석기에 포함시켜 3개층에서 출토된 것들을 함께 다루고자 한다.

먼저 제Ⅷ층, 즉 제1문화층의 지질학적 성격은 두께가 100∼160㎝ 정도 되나 5㎜ 안팎의 조약돌·굵은 모래·가는 모래 등이 차례로 쌓여 있는 수성층인데 이 곳에서 발견된 몇 점 안되는 석기들의 표면이 오랫동안 마멸되지 않고 어떻게 생생하게 발굴되어 나왔을까 하는 점이 의문이다. 그렇지만 박편이 떨어져 나간 부분과 석기의 형태가 그림 등에 잘 나타나 있으므로 Ⅶ·Ⅵ층의 석기와 함께 검토해 보면 전반적으로 이들 층에서 출토된 큰 석기들은 전곡리형 뾰족찍개(<그림 3>②∼④), 쵸퍼(<그림 3>⑥·⑦), 쵸핑-툴(<그림 3>⑤) 등이 대부분이고 그 수는 많지 않다.168) 여기에 비전형적 주먹도끼(<그림 3>①)가 한두 개 보인다.

이러한 주먹도끼뿐만 아니라 뾰족찍개류도 양면에서 타제한 것보다는 한 면에서 타제한 것이 많으며 이것은 금굴석기의 특징이기도 하다. 금굴의 쵸퍼·쵸핑-툴만 갖고는 이들의 상대편년을 논할 수 없지만 함께 발견된 주먹도끼·뾰족찍개 등과는 같은 연대로 편년될 수 있다. 금굴에서 출토된 석기는 수가 많지 않아 전체적인 성격을 파악하기는 어려우나 전곡리에서 출토된 석기와 닮은 것이 있어 우선 전기로 분류하고자 하며, 앞으로는 이와 관련된 절대연대 등이 보완되어야 하겠다.

다) 파주 주월리·가월리

경기도 파주군 적성면 주월리·가월리 일대의 구석기유적은 이 곳을 사적으로 지정하기 위한 근거를 마련하려고 1993년 8월 한 달간 시굴을 실시한 곳이다.169) 아직 정식발굴은 이루어지지 않았지만 지표조사에서 전곡리유적의 것과 유사한 석기형태들이 다수 채집되었고 시굴갱에서는 주로 박편석기들이 소수 발견된 바 있다. 지표채집된 석기들을 포함하여 시굴보고서에 언급된 석기들은 형태분류에 다소 문제가 있지만 전반적으로 전곡리의 석기형태를 닮았기 때문에 여기서는 보고자의 의견과 차이가 있더라도 형태학적으로 우선 전기 구석기로 분류하여 살펴보고자 한다.

시굴갱에서 발견된 유물들은 주로 위로부터 구분된 Ⅰ·Ⅱ층에서 발견되고 있고 전체 퇴적층의 구성은 밑으로부터 자갈·모래·실트·점토의 순으로 나타나는데 구석기유물은 주로 점토층에서 수집되었다.

(가) 석기재료

파주 주월리·가월리의 석기는 전곡리의 것과 큰 차이 없이 주로 석영 또는 석영암을 재료로 사용하였는데 당시 강가의 석영자갈돌을 가져다가 깨뜨려 석기를 제작한 것으로 보인다.

(나) 석기제작기술

지표채집된 유물이나 시굴갱에서 발견된 유물들은 모두 직접타격법을 사용하여 1차적으로 자갈돌에서 박편을 떼내어 이것으로 석기를 만들려고 하였으며, 적당한 크기의 자갈돌이 있을 경우는 여기에 돌망치로 직접타격을 가하여 석기형태를 만들고자 하였다. 큰 박편을 만들기 위해서는 모룻돌떼기(대석법, 충돌타격법)도 사용한 것으로 보인다. 간접타격법은 관찰되지 않고 있다.

(다) 석기 1

지표채집된 석기가 여기에 해당한다. 대부분의 석기가 대형석기에 속하는 것으로 양면핵석기(주먹도끼)·뾰족찍개·박편도끼·쵸퍼·쵸핑툴·다각면원구·대형긁개 등이며 1993년까지 지표채집된 유물은 총 416점에 달한다.

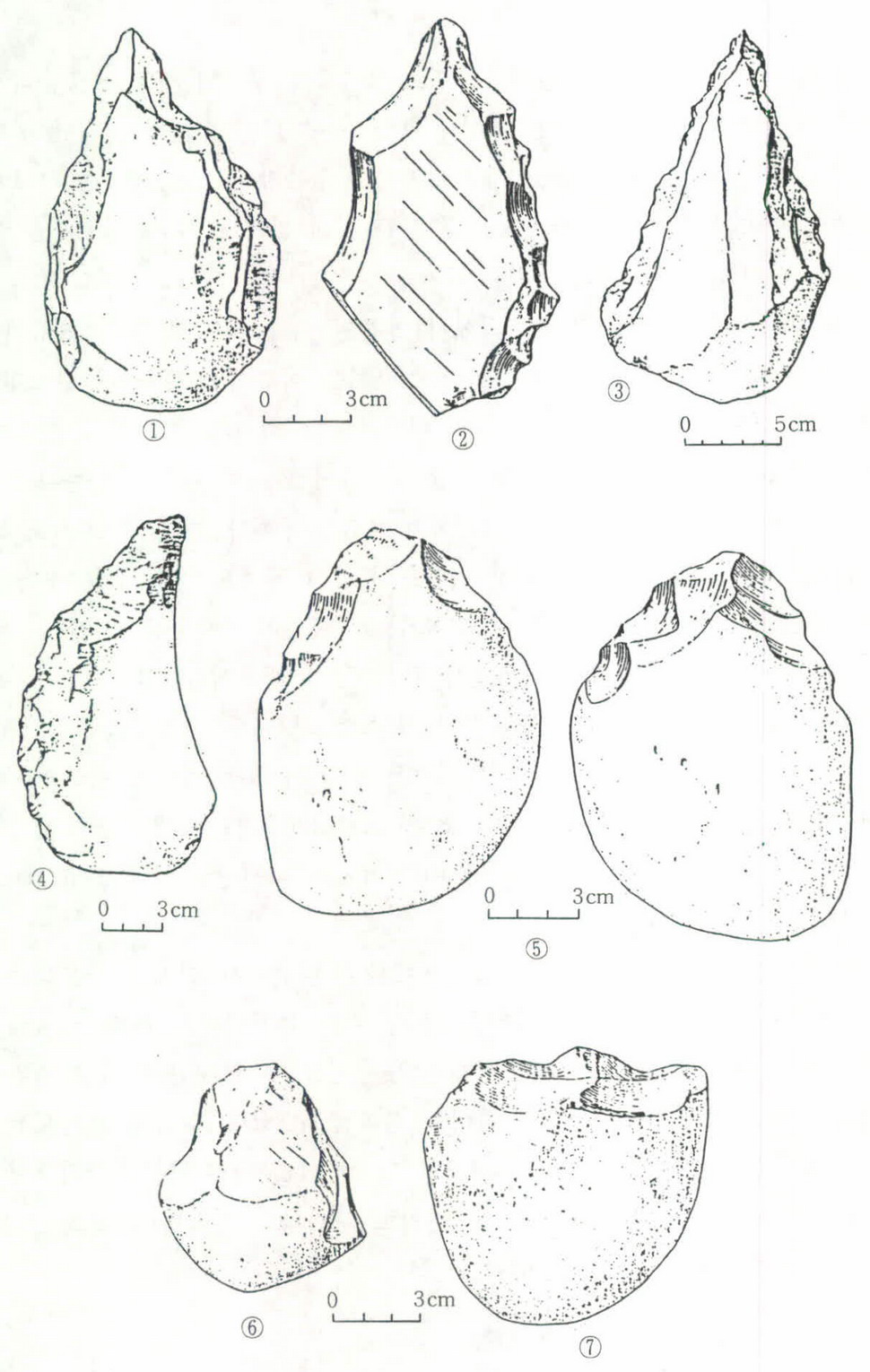

양면핵석기(주먹도끼, <그림 4>①)

이것은 가월리에서 지표채집된 것으로 이 곳의 양면핵석기 중에서는 대표적인 것으로 보인다. 적당한 크기의 석영암자갈돌을 구해 양면에서 타격을 가해 첨두형으로 만든 석기인데 전곡리의 경우보다 양면을 정교하게 다듬은 흔적이 보이고 한 면은 거의 전부를 박리시켜 자갈돌의 표피가 극히 일부만 보이고 있고, 다른 면에는 자갈표피가 보다 많이 남아 있지만 손잡이부분에 더 많이 남아 있다. 이것의 특징은 석기의 날이 전곡리의 것보다 훨씬 직선에 가깝게 나타나고 있는데 이것은 석기제작기술면에서 전곡리의 것보다 많이 발전된 면을 보여주는 중요한 요소이다. 따라서 이러한 기술적인 면에서 보면 이 곳의 석기는 전곡리보다 시기적으로 좀 늦은 면을 나타내준다고 볼 수 있다. 길이 23.7㎝, 폭 13.5㎝, 두께 7.7㎝.

뾰족찍개(<그림 4>②)

보고서에는 양면핵석기로 설명하고 있으나 뾰족찍개로 분류하는 것이 좋다고 생각되는 석기인데 이것 역시 적당한 크기의 석영암자갈돌을 구해 양면에서 박편을 떼어내고 석기의 끝이 일부 경사지기는 했으나 전체적으로 뾰족하게 한 석기이다. 이 석기 역시 날이 직선에 가깝게 다듬어졌다. 뾰족한 첨두형인 석기의 끝부분을 보여주는 대형석기가 이 곳에서 자주 발견되는데 전형적인 양면핵석기의 형태를 나타내지 못하는 경우 뾰족찍개로 분류하는 것이 타당하다고 본다. 길이 15.9㎝, 폭 7.7㎝, 두께 4.6㎝.

박편도끼(가로날도끼, <그림 5>①)

보고서에는 칼모양 도끼라고 설명하고 있으나 이것은 박편도끼에 속하는 것이다. 도끼의 날을 형성할 때는 박편의 자연날을 이용하는 것이 기본인데 여기서는 날을 양면에서 타격하여 도끼날로 만들었다고 하나 이것은 석기의 형태를 기능에 맞게 조정한 것에 지나지 않는다. 지표채집된 유물에서 새롭게 칼모양 도끼라는 용어를 만들어 쓰고 있으나 기능과 형태 그리고 제작기술에 적합한 용어인지 잘 생각해 보아야 할 문제이다. 칼모양 도끼 중에는 뾰족찍개·박편도끼 등으로 분류해야 할 것으로 보이는 석기가 포함되어 있기 때문이다. 길이 17.6㎝, 폭 8.8㎝, 두께 4.3㎝.

다각면원구(<그림 5>②)

찍개(쵸퍼)로 분류된 것이지만 쵸퍼(일면찍개)는 아니고 또 쵸핑-툴(양면찍개)에도 해당되지 않으며 전곡리에서 흔히 발견되는 다각면원구에 지나지 않는 석기이다. 직경 8.9∼11.1㎝.

대형긁개(<그림 5>③)

보고서에는 칼모양 도끼-긁개로 분류된 석기이지만 대형긁개에 속하는 석기이다. 큰 박편의 끝부분을 긁개의 날로 배면에서 등면으로 4번 정도 타격을 가해 긁개의 날을 만들고 그 반대편에서도 같은 방법으로 여러 번 타격을 가해 보다 정교하게 다듬었으며 박편의 원추와 두덩부분을 제거한 것이 이 석기의 특징이다. 길이 14.3㎝, 폭 9.9㎝, 두께 5.2㎝.

(라) 석기 2

주월리·가월리의 시굴갱에서 출토된 석기들이 여기에 해당한다. 지표채집된 여러 종류의 석기형태가 지층에서도 발견되는지 확인하는 작업이기도 했으나 이번 시굴에서는 확인되지 않았고 출토유물 중에서 석기로 분류할 수 있는 것은 거의 박편석기류로 그 수도 몇 점 안된다.

주월리의 석기

전체 유물의 수는 모두 131점으로 집계되었으나 순수 석기로 분류할 수 있는 것은 긁개 4개, 홈날 6개, 소형석기 1개 등 모두 11개이다.

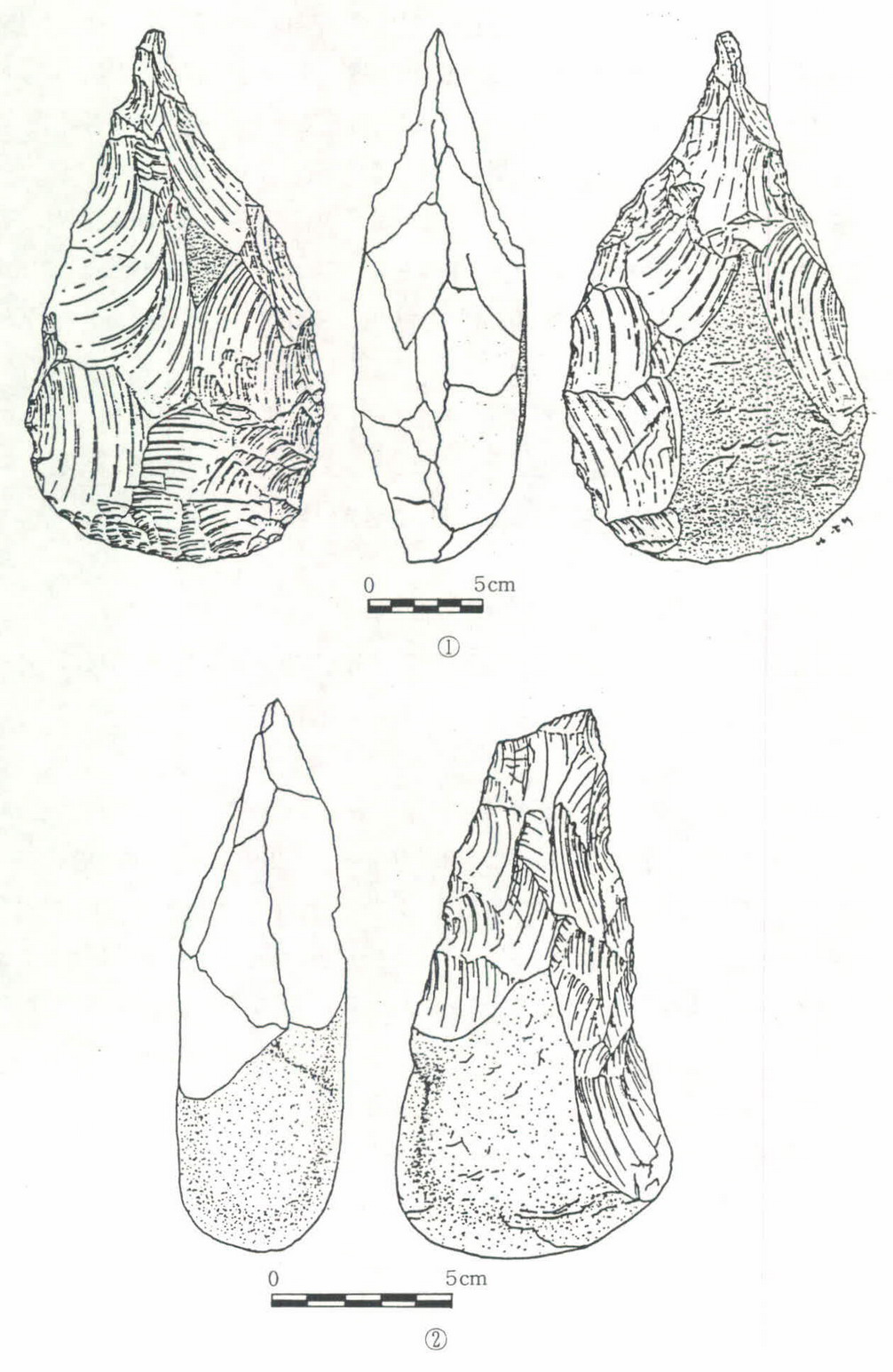

긁개(<그림 6>①)

자연적으로 반분된 석영자갈에 석기의 날을 만든 긁개로 날의 형태는 직선이며, 그 길이는 2.6㎝이고 날의 다듬은 각도는 60°이다.

홈날(<그림 6>②)

도면상 홈날이 석기의 왼쪽 부분에 한 개 만들어져 있는데 전체적인 형태는 홈날을 이용하고자 하는 것보다는 부리형석기의 비전형적 형태를 나타내주는 석기이다. 길이 5.7㎝, 폭 4.8㎝, 두께 2.6㎝.

소형석기(<그림 6>③)

여기서는 등손잡이칼이라는 명칭으로 우선 부르고 있고 프랑스의 후기 구석기에 속하는 샤뗄뻬롱첨기와 형태가 비슷하다는 비교도 있지만 이 석기는 등손잡이칼과 샤뗄뻬롱첨기와는 무관하고 오히려 톱니날석기로 분류하는 것이 무난한 석기이다. 길이 5.3㎝, 폭 2.4㎝, 두께 1.5㎝.

가월리의 석기

전체 유물은 총 75점으로 석기로 분류될 수 있는 것은 찍개 3개, 긁개 3개, 홈날 1개, 소형석기 1개로 모두 8점이다.

찍개(<그림 6>④)

소형찍개(Small chopper)라고 설명되어 있는데 이것도 실은 양면찍개인 쵸핑-툴로 분류해야 할 것으로 보인다.

긁개(<그림 6>⑤)

대형긁개로 설명하고 있으며 모룻돌이나 돌핵으로 사용했을 가능성을 시사하고 있다. 여기서는 돌핵으로 분류하는 것이 좋을 것 같다.

홈날(<그림 6>⑥)

보고서에서는 긁개-홈날로 설명하고 있는 석기이지만 그림의 왼쪽 측면에는 홈날의 형태가 잘 보이나 그 반대편은 긁개의 날이 확실하지 않다. 길이 5.9㎝, 폭 3.6㎝, 두께 3.6㎝.

| 161) | 金元龍·鄭永和,<全谷里 아슐리안 兩面核石器文化豫報>(≪震檀學報≫ 46·47, 1979), 5∼56쪽. 金元龍·崔茂藏·鄭永和,≪韓國舊石器文化硏究≫(韓國精神文化硏究院, 1981). 文化財硏究所,≪全谷里≫(文化財管理局, 1983). 裵基同·최재호,<全谷里 5地區 舊石器遺蹟發掘調査(’91年)報告>(≪寶城江·漢灘江流域 舊石器遺蹟發掘調査報告書≫, 1994). 裵基同,≪全谷里舊石器遺蹟≫(學硏文化社, 1996). |

|---|---|

| 162) | Oakley, K., 앞의 글, 226∼242쪽. |

| 163) | 金元龍·崔茂藏·鄭永和, 앞의 책, 56·86쪽. |

| 164) | Brézillon, M., La dénomination des objets de pierre taillée, Ⅳe Supplément à Gallia Préhistoire, p. 381. |

| 165) | Bordes, F., 앞의 책(1968), 15∼97쪽. |

| 166) | Waecter, J., Man before history, Oxford, Elsevier, Phaidon, 1976. |

| 167) | 孫寶基,<단양 도담리지구 유적발굴조사보고서(1983·1984년도)>(≪충주댐수몰지구문화유적발굴조사종합보고서≫-고고·고분분야-, 충북대 박물관, 1984). ―――,<단양 도담리 금굴유적 발굴조사보고(1985년도)>(≪충주댐수몰지구 문화유적연장발굴조사보고서≫, 충북대 박물관, 1985), 5∼100쪽. |

| 168) | 孫寶基, 위의 글(1984), 20∼31쪽. ―――, 위의 글(1985), 24∼25쪽. |

| 169) | 이선복·이교동,≪파주 주월리·가월기 구석기유적≫(서울대 고고미술사학과·경기도, 1993). |