가. 남한

가) 공주 석장리유적의 석기

석장리유적은 1964년 처음으로 발굴을 시작하였는데 이것은 남한 최초의 구석기유적 발굴로서 학사적 의미가 크지만 그만큼 여러 문제점도 안고 있다고 하겠다.

그 후 1992년까지 12차에 걸쳐 발굴을 계속하는 동안, 이 유적에서 28개의 지층(10차발굴까지는 27개의 지층 중 12개의 문화층, 12차발굴에서는 10단계의 지층)이 구분되었다고 하였다. 그리고 아래로부터 전기·중기·후기 구석기 및 중석기문화층이 모두 나타난다고 하였는데173) 제4기지질학적으로는 해석이 문제된다고 보여지는 부분이다.174) 그러나 이 곳에서 수집된 후기 구석기와 방사성탄소연대(20,830±1880BP와 30,690±BP)에 대해서는 보편적으로 구석기학자들이 받아들이는 편이었으나 그 이전의 문화층에 대해서는 논란의 대상이 되었다.

그러다가 1990년(11차발굴)과 1992년(12차발굴) 조사에서 모난돌-찰흙층 즉 깊이 200∼450㎝ 되는 곳에 중기 구석기문화층이 포함되어 있으며, 특히 2석층(제10문화층-기존의 후기 구석기문화층)에서 수집된 숯에서 얻어진 방사성탄소연대가 5,0270BP(오차표시 없음)로 나왔다고 하였다.175) 그런데 방사성탄소연대 측정방법상 5만년쯤 나오면 거의 상한에 접근하는 연대로서 그 정도에서는 오차가 크기 때문에 신중을 기하지 않으면 안된다. 그리고 하나의 시료에 의한 방사성탄소연대만으로는 연대를 최종적으로 확정짓기 어렵기 때문에 앞으로 몇 개를 더 측정하여 검토해 보아야 할 것이다. 따라서 이러한 문제들은 신중히 검증되어야 할 과제이지만 50,270BP라는 연대를 참조하여 우선 7·8·9문화층과 함께 10문화층(전에는 후기 구석기층에 해당)이 일단 중기 구석기에 해당한다는 전제하에 여기에서 나온 석기들을 살펴본다.

중기 구석기가 출토되었다는 층은 6단계 모난돌-찰흙층이고, 여기에 작은 격지석기문화층(7문화층), 찌르개·밀개문화층(8문화층), 자갈돌찍개문화층(9문화층), 가파른 긁개·찌르개문화층(10문화층)이 포함되어 있다. 이 층은 斜面崩積層(Colluvium)에 해당하므로 인공유물과 함께 자연석이 다수 포함되었고, 또 沙汰(Solifluction)작용으로 마모된 돌들이 섞여 있기도 하다.

(가) 석기재료

모난돌-찰흙층에서 발견되는 석기재료는 주로 반암·석영(맥암)·석영암·규장암·규질석회암·사암·쳐트(규질각암) 등이 있고 흑요석도 나온다고 한다.

(나) 석기제작기술

주로 직접타격법을 사용하였고 망치돌로 자갈돌에서 박편을 떼내거나 큰 박편들은 모룻돌에 대고 떼낸 흔적이 보인다. 또 박편석기들은 대부분 망치돌로 2차가공을 하거나 다듬어서 부분적으로 날을 만들어 사용하고 석기 중에는 돌날에 만들어진 형태가 보이고 있어176) 간접타격법으로 제작했는지는 확실하지 않으나 주목해야 할 점이다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

석기의 형태와 종류는 다양한 편으로 큰 석기로부터 박편석기 또는 후기 구석기형 석기도 언급되고 있어177) 문제가 되었던 것들이다. 석기는 주먹도끼, 쵸퍼(일면찍개, 외날찍개), 쵸핑-툴(양면찍개, 쌍날찍개), 긁개, 첨기(찌르개), 칼(자르개), 밀개(끝긁개), 송곳(뚜르개), 조각칼(새기개) 등으로 분류되었다.

중기 구석기로 분류된 작은 격지석기문화층(7문화층)에서는 모두 6개의 석기가 나왔으며 5개의 작은 박편석기와 1개의 작은 돌핵석기(몸돌석기)가 이 문화층에 속한다고 하였다.178)

찌르개·밀개문화층(8문화층)에서는 모두 267개의 석기가 분류되었다는데 주먹도끼 2개, 쵸퍼 20개, 쵸핑-툴 5개, 첨기(찌르개) 90개, 긁개 41개, 칼(자르개) 10개, 째개 10개, 밀개 43개 그리고 연장으로 분류된 석기 중 깎개 5개, 주먹대패 10개, 주먹괭이 4개, 송곳 9개, 톱니날 18개가 있다고 하였다.179)

9문화층인 자갈돌찍개문화층에서는 모두 67개의 석기가 발견되었는데 주먹도끼 2개, 쵸퍼 3개, 쵸핑-툴 11개, 긁개 18개, 첨기 10개, 칼 9개, 밀개 9개, 송곳 1개, 조각칼 4개로 분류되었다.180)

10문화층인 가파른 긁개·찌르개문화층은 제8지층인 모난돌층이며 먼저 후기 구석기층으로 분류되었던 층이기도 하다. 여기서는 가파른 각을 갖는 긁개와 찌르개가 많이 출토되었지만 석기의 수는 정확히 알 수 없다.

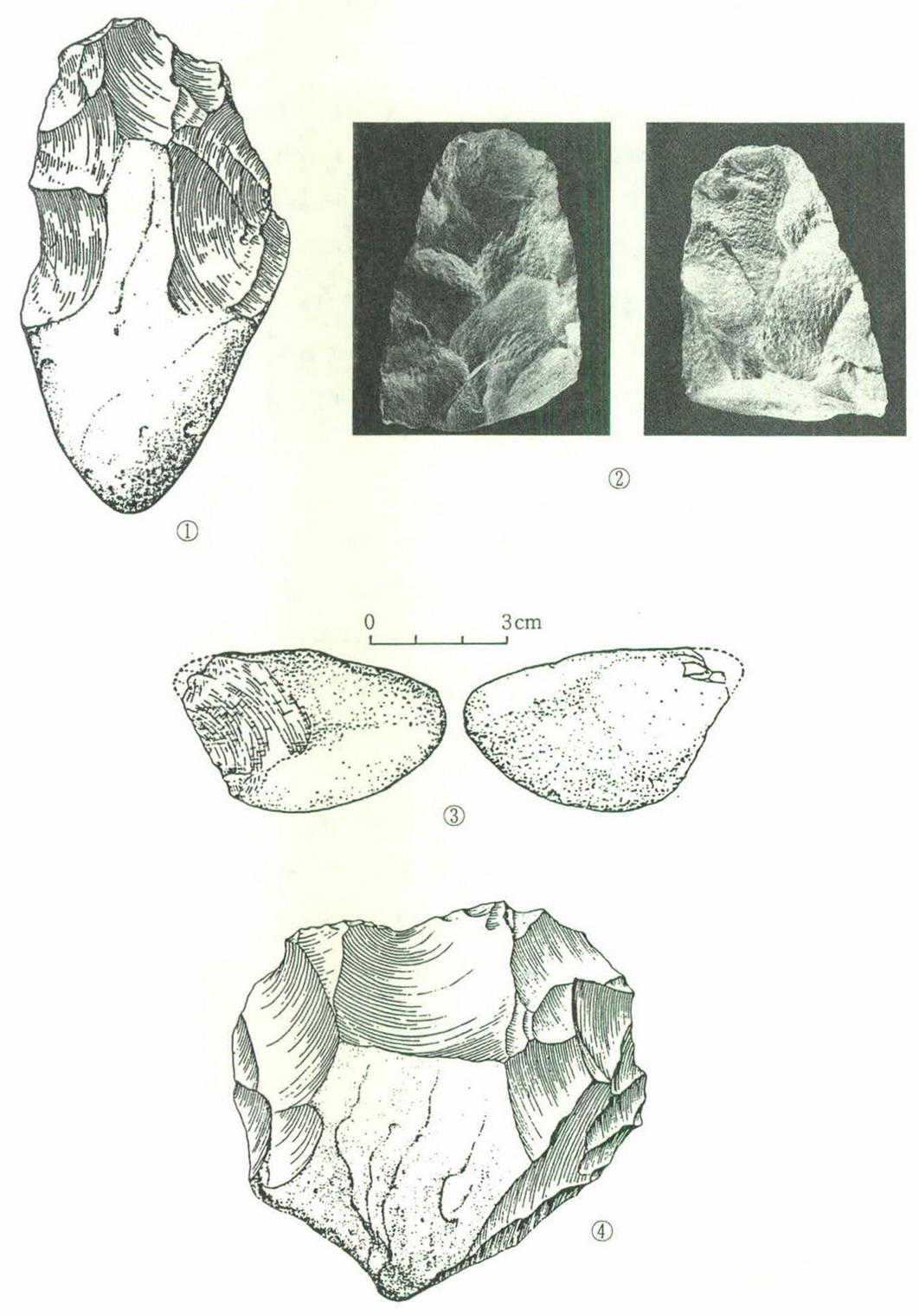

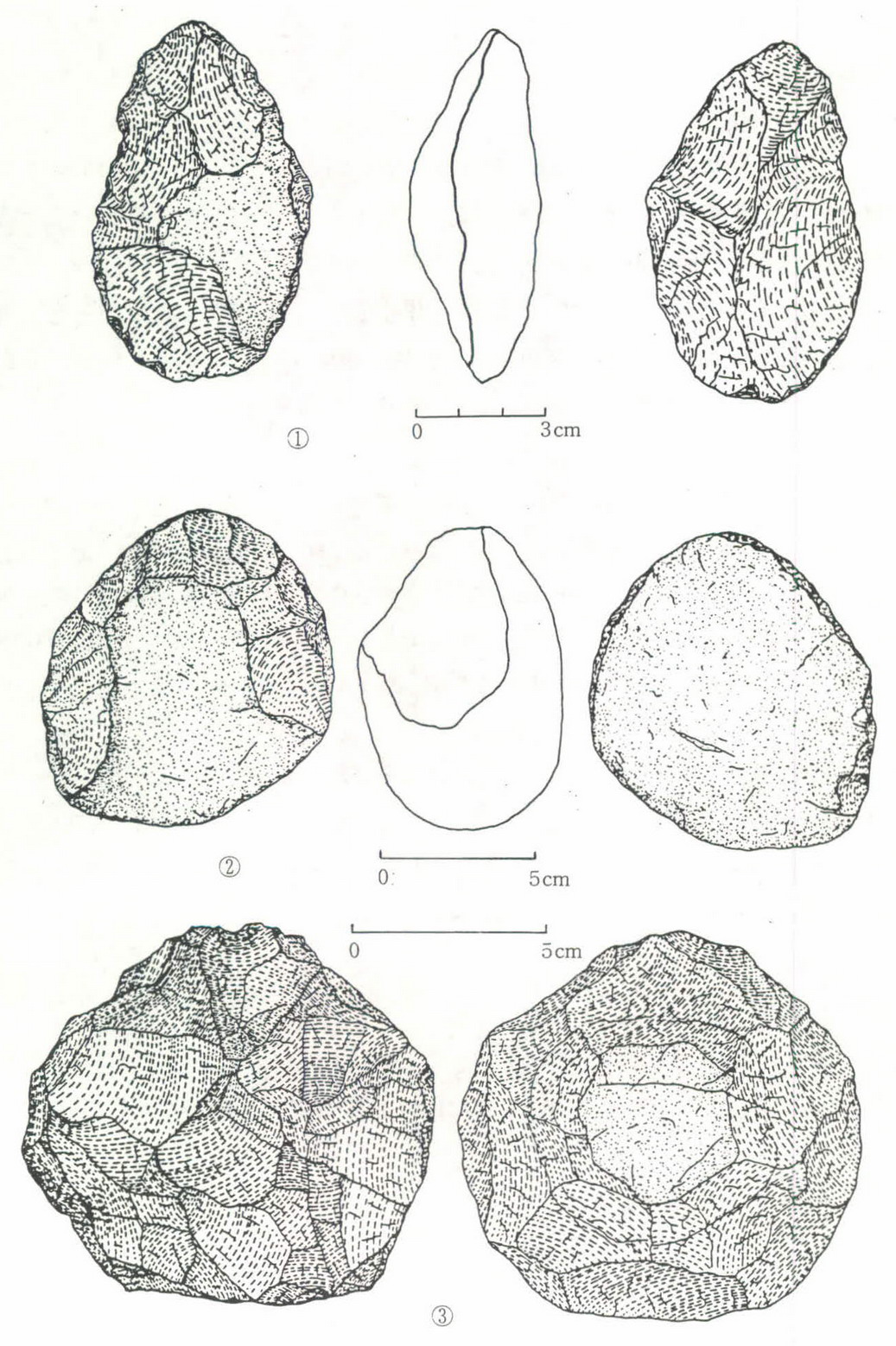

주먹도끼(<그림 8>①·②)

대부분의 주먹도끼는 전형적인 것이 아니다. 주먹도끼는 큰 박편이나 적당한 크기의 자갈돌을 선택하여 양면에서 석기 전체로 돌아가며 박편을 떼내어 그야말로 돌핵석기라고 부를 수 있게 석기의 양면에서 박편을 완전히 떼내거나 많은 부분을 떼내어 일정한 형태 즉 심장형·창끝형·행인형·타원형·넙치형·미꼬끼안형 등을 만든다. 따라서 이러한 석기를 보통 양면핵석기(Biface)라고 부르며 쉽게 주먹도끼라고도 하는 것이다. <그림 8>①의 주먹도끼는 반암자갈돌을 반 정도만 양면에서 타제하여 미완성된 제품이거나 오히려 쵸핑-툴(찍개)에 속하는 석기이다. <그림 8>②의 주먹도끼라고 하는 것은 실은 박편도끼이며 양면에서 다 박편을 떼내어 타제하기 전 큰 박편의 표피는 거의 제거되었다. 이 석기의 날부분은 손잡이 반대편에 있는데 박편의 깨진 날이거나 석기를 만들 때 끊어진 부분을 날로 활용하고 있다.

쵸퍼(외날찍개 <그림 8>③)

반암으로 된 자갈돌의 한 끝을 세게 쳐서 큰 박편을 떼내고 다시 여기서 작은 박편 2개를 더 떼내어 석기의 날을 만들었다. 이러한 석기들은 흔히 구석기시대 전체를 통해서 발견되는 것인데 이 석기만으로는 편년하기 어렵고 또 자연적으로 돌끼리 부딪쳐 만들어지는 것과 구별을 잘해야 한다.

쵸핑-툴(쌍날찍개, <그림 8>④)

반암의 자갈돌을 한쪽 끝의 양면에서 서로 엇갈리게 타격을 가하여 석기의 날을 만든 전형적인 쵸핑-툴이다. 보고자는 이것의 한 부분을 모룻돌에 대고 큰 박편을 떼어냈다고 하였으나 망치돌로 떼낸 부분과 큰 차이를 찾아볼 수 없다. 또 석기를 만들 때 떨어져 나온 박편들이 주위 1∼4m 범위 안에서 9개가 수집되어 이들을 복원시킬 수 있었다고 하였다.

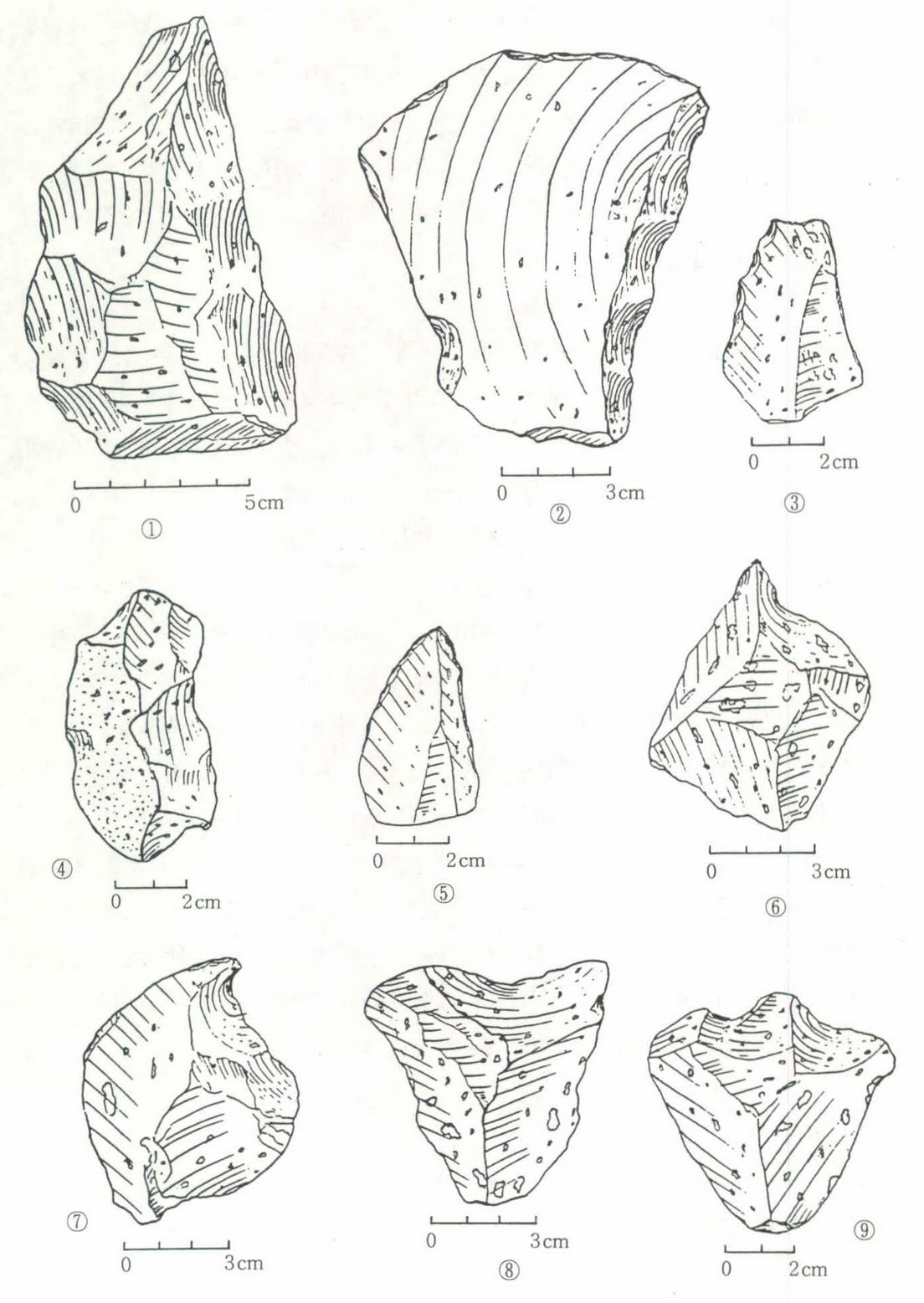

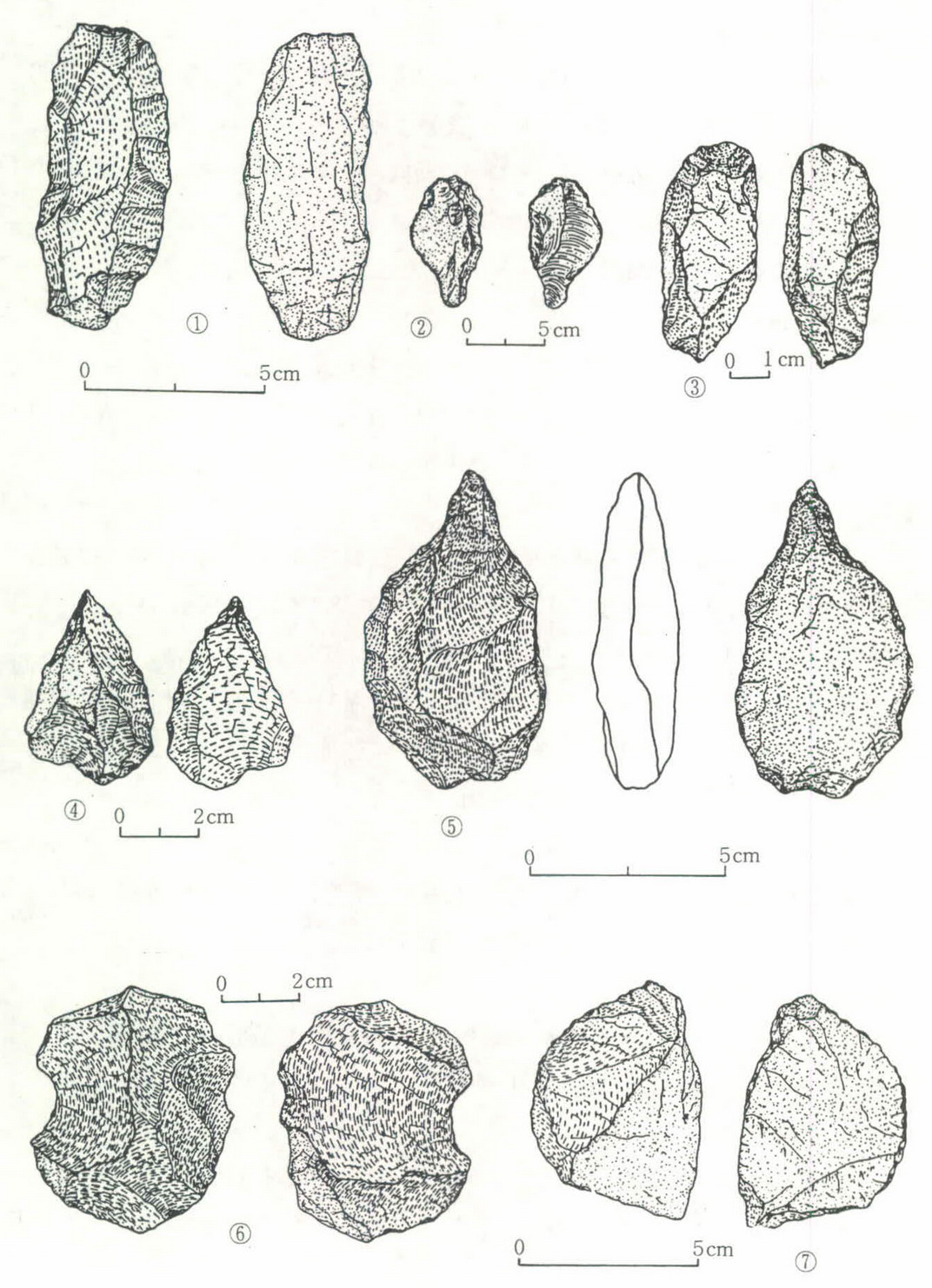

긁개(<그림 9>①)

이것은 반암의 자갈돌을 길게 반으로 쪼갠 다음 다시 3등분 된 것 중의 하나를 다듬어서 만든 비교적 큰 긁개의 하나다. 보고자는 프랑스의 중기 구석기 La Quina형의 긁개와 닮았다고 하나 이와는 차이가 많이 나는 긁개이다. 특히 ‘라 끼나’형의 긁개에는 계단식 또는 비늘형의 다듬기가 나타나지만 이 긁개에 나타나 있는 다듬기는 보통 다듬기와 별 차이가 없다. 그리고 비슷한 석기가 한 개 정도 보인다고 해서 이것이 전체 긁개의 특성을 대표할 수 없는 것이기 때문에 이것이 끼나형 중기 구석기와 비교될 수는 없다.

첨기(찌르개, <그림 9>②)

이것은 석영맥암의 편편한 자연면에서 거의 수직으로 2개의 큰 박편을 떼어낸 다음 여기에서 또 긴 박편을 떼내고 다시 뾰죽한 날을 만든 형태이다.

칼(자르개, <그림 9>③)

반암자갈돌에서 먼저 넓은 박편을 떼고 난 다음, 다시 두텁고 넓은 박편을 떼어서 두덩과 동심원이 뚜렷한 박편을 마련한 다음, 여기서 또 큰 홈을 만들고 칼로 이용한 석기인데 석기의 날에는 사용흔이 보인다고 하였다.

밀개(끝긁개, <그림 9>④)

분암자갈돌에서 긴 박편을 떼어낸 다음 한쪽 끝을 나란한 다듬기로 밀개의 전형적인 날을 만들었으며, 석기 주위로는 보통 다듬기로 모두 잔손질한 형태이다. 이 석기는 긁개로 분류되었으나 석기 주위로 돌아가며 다듬은 흔적이 있어서 그런 것 같고 여기서 주된 석기의 날은 밀개의 날이기 때문에 밀개로 분류된다.

송곳(뚜르개, <그림 9>⑤)

이 석기는 규질석회암의 박편을 사용하여 한쪽 끝을 송곳형으로 다듬었고 손잡는 부분은 둥그렇게 잔손질하였다. 또 송곳의 끝부분은 부러지고 닳아서 무디어져 있다.181)

조각칼(새기개, <그림 9>⑥)

이것은 먼저 반암자갈돌의 박편을 타제한 다음 일부 잔손질을 하였고 이어서 박편의 한쪽 끝에서 서로 엇갈리게 조각칼 타격을 가하여 조각칼 날을 만들었다.

나) 제주도 빌레못동굴유적의 석기

1973년 7월에 발굴된 제주도 빌레못동굴은 남한에서 조사된 최초의 동굴유적이며 처음으로 갈색곰·사슴·노루 등의 동물화석과 현무암제 박편석기 등이 수집되었다.182) 이 유적은 북제주군 애월읍 어음 2리에 있으며 용암동굴내에 형성되어 있다.

이 곳의 층위는 위로부터 암반까지 3개의 층위로 구분되어 있고 유물이 출토되는 문화층은 위의 제2층과 아래의 제3층이다. 특히 제2층(1문화층)에서는 동물화석과 현무암제의 석기들이 함께 출토되었고 제3층(2문화층)인 맨 아래층에서는 석기만 수집되었다. 이 곳의 편년은 동물화석과 석기의 형태를 중심으로 상대연대로 편년되었으며 중기 구석기시대로 추정되고 있다.

빌레못동굴에서 출토된 석기는 긁개·칼·첨기·송곳·부리형석기·홈날·톱니날 등의 박편석기와 뾰족찍개·박편도끼 등 큰 석기들도 발견되었는데 박편석기와 큰 석기의 수는 각각 45개와 7개이다. 그 밖에 박편 49개, 돌날 2개, 돌핵 2개가 함께 수집되어 모두 105점이 이 곳의 유적에서 발견되었다. 1문화층에서 71점, 2문화층에서 34점이 수집되었다.

(가) 석기재료

제주도에서는 현무암이 주된 암석으로 많은 곳에 나타나 있는데 빌레못동굴 자체가 용암류의 현무암으로 형성된 곳이고 유적 근처에도 거의 전부가 현무암으로 되어 있기 때문에 빌레못동굴에 살던 구인류는 석재를 현무암으로만 사용한 것이 특징이다. 현무암 가운데는 입자가 고운 것도 있으나 기공이 있는 거친 것도 보인다. 현무암으로 된 대부분의 석기는 깨진 면이나 날이 그대로 있는 것도 있으나 석기의 날과 표면이 무디어진 것도 보인다.

(나) 석기제작기술

이 유적에서는 큰 석기나 박편석기를 만들어도 직접타격법 이외는 사용된 기술이 보이지 않는다. 큰 석기들은 충돌타격법이나 망치돌로 쳐서 박편을 떼어냈다고 보며 박편석기들은 석재에서 떼낸 박편들을 주로 이용하였고 큰 석기를 만들 때 떨어져 나온 것도 사용한 것으로 보인다. 여기서 수집된 돌날 2점은 박편을 떼낼 때 우연히 떨어져 나온 것으로 판단되며 간접타격법이나 가압법은 관찰되지 않는다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

빌레못동굴의 석기는 크게 2가지로 분류할 수 있는데, 첫째는 큰 석기로 뾰족찍개와 박편도끼 2가지 종류이며 각각 3개와 4개가 발견되었다. 둘째는 박편석기인데 모두 7종류로서 긁개 26개, 칼 12개, 첨기 2개, 송곳 1개, 부리형석기 1개, 홈날 2개, 톱니날 1개씩 수집되었다. 전체적인 석기의 특징은 주로 박편석기이고 큰 석기는 많지 않은 점이다.

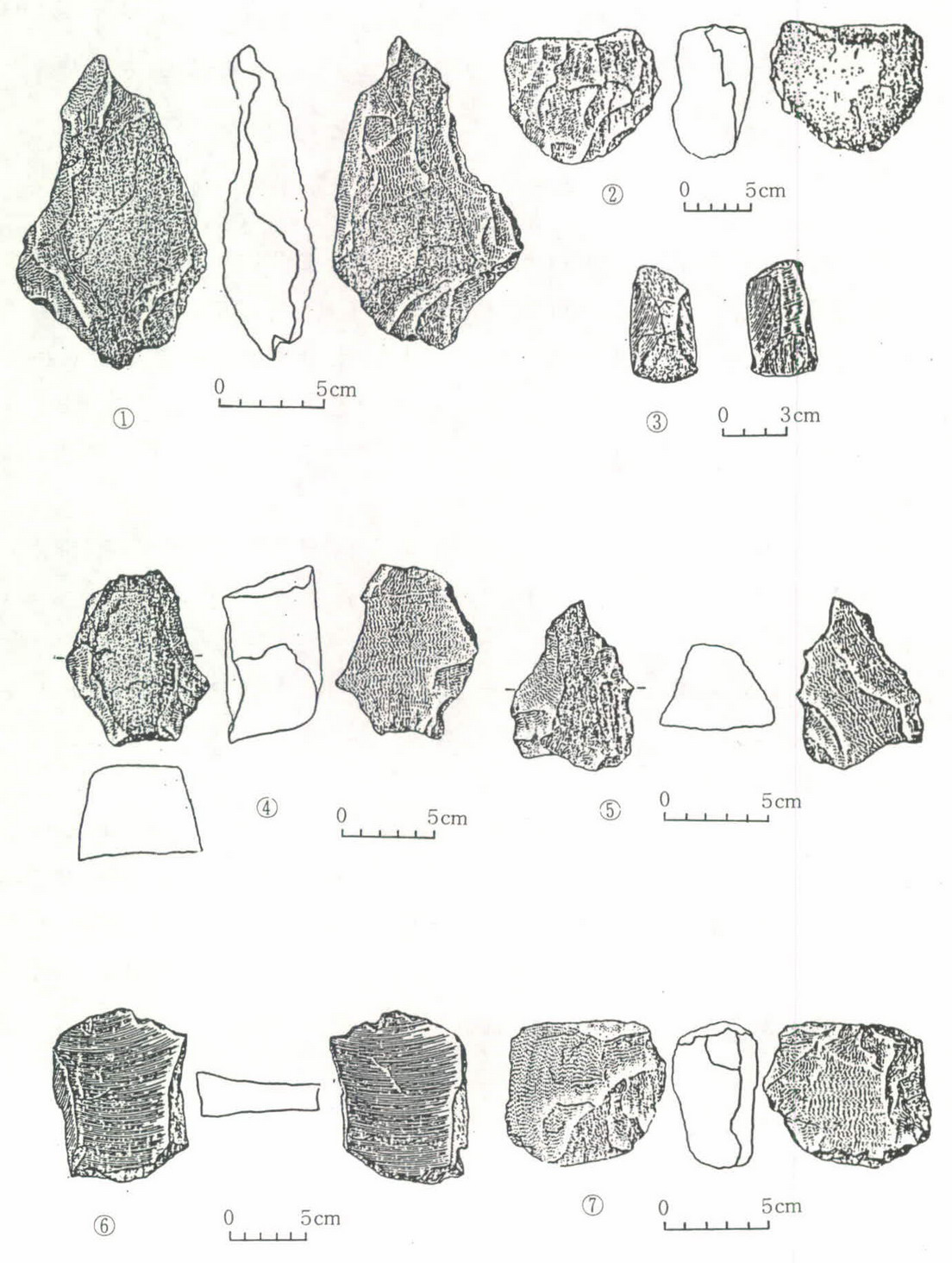

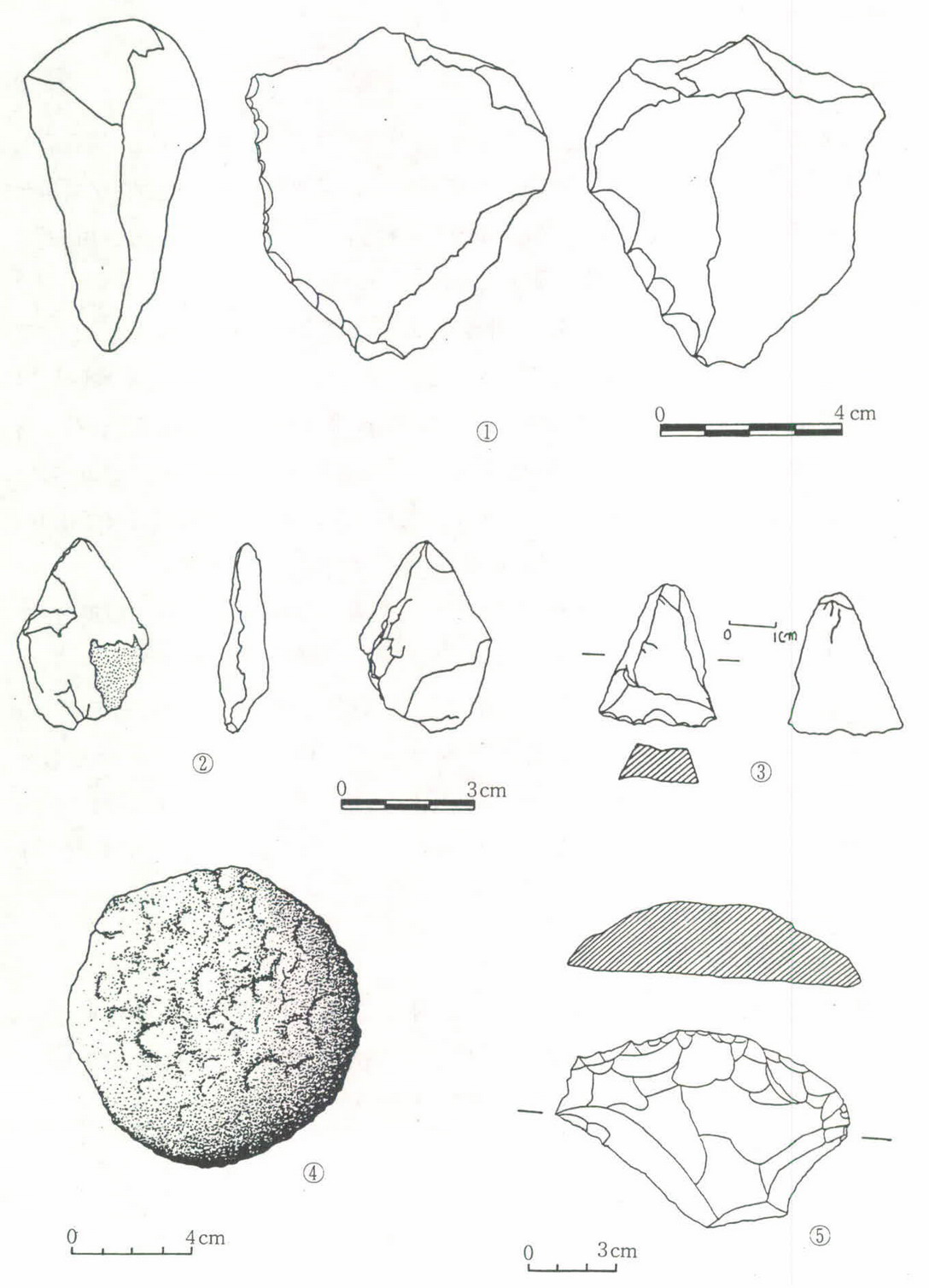

대형석기(<그림 10>①·②)

여기에는 먼저 뾰족찍개(<그림 10>①) 3개가 포함되어 있으며 전부 1문화층에서 출토되었다. 현무암으로 만든 것인데 손잡는 부분이 적당한 크기이며 석기의 끝은 뾰족한 편이다. 이 부분의 단면은 사각형·삼각형·부정형 등으로 나타나며 석기의 끝부분과 손잡이부분은 손질한 흔적이 있다. 석기의 크기는 길이 11.1∼12.0㎝, 폭 7.1∼8.7㎝, 두께 5.7∼8.0㎝에 해당하는 것들이다.

다음은 박편도끼(<그림 10>②) 4개가 발견되었는데 1문화층에서 3개, 2문화층에서 1개가 수집되었다. 이것은 전부 현무암제로 큰 박편을 손질하여 만들었으며 공통적인 특징은 석기의 끝에 도끼날이 형성되어 있어 기능적으로 손에 쥐고 도끼처럼 사용할 수 있는 것들이다. 석기의 크기는 길이 10.2∼12.5㎝, 폭 9.4∼11.5㎝, 두께 3.2∼5.8㎝에 해당한다.

박편석기(<그림 10>③∼⑨)

긁개(<그림 10>③)

모두 26개가 수집되었으며 박편석기 중에서는 제일 많은 숫자를 차지하고 있다. 충돌타격법이나 망치돌로 쳐서 떨어져 나온 박편들을 이용하였는데 2차가공한 것이 대부분이고 그 중에는 무딘 부분을 그대로 이용한 것도 있다.

석기의 크기는 길이 4.5∼8.2㎝, 폭 5.1∼12.5㎝, 두께 1.5∼4.7㎝에 해당하고 1문화층에서 21개, 2문화층에서 5개가 수집되었다.

칼(<그림 10>④)

이것은 모두 12개가 수집되어 긁개 다음으로 많이 나타나는 석기이며 1문화층에서 8개, 2문화층에서 4개가 출토되었다. 전부 현무암 박편으로 만들어졌고 크기도 다양하여 길이 2.8∼7.1㎝, 폭 3.0∼10.1㎝, 두께 1.3∼5.8㎝에 해당하는 석기들이다. 석기의 날은 전부 날카로운 것들이며 손잡이부분은 박편의 표피부분을 이용하였거나 일부 다듬은 것이 있다.

첨기(<그림 10>⑤)

모두 2점이 수집되었는데 1문화층에서만 발견되었다. 현무암제이며 전체의 모양은 화살촉처럼 첨두형이다. 첨기로 뚜렷하게 다듬은 것은 아니고 박편 중에서 첨기로 쓸 수 있는 형태의 것을 골라 사용한 것으로 보인다. 석기의 크기는 길이 5.2∼7.6㎝, 폭 3.2∼3.7㎝, 두께 1.2∼2.6㎝에 해당한다.

송곳(<그림 10>⑥)

2문화층에서 1개가 발견되었으며 현무암으로 만들어졌다. 좀 두터운 박편의 한쪽 끝을 일부 다듬어서 송곳의 끝부분을 준비하였다. 석기의 크기는 길이 7.4㎝, 폭 6.4㎝, 두께 3.0㎝이다.

부리형석기(<그림 10>⑦)

이것도 2문화층에서 1점 발견되었는데 역시 현무암제이다. 박편의 한끝을 새의 부리모양으로 만들어서 사용한 석기로 불완전한 송곳의 일종이다. 석기의 크기는 길이 7.3㎝, 폭 6.0㎝, 두께가 2.2㎝이다.

홈날(<그림 10>⑧)

이것은 모두 2점이 2문화층에서 발견되었으며 현무암제로 두터운 박편의 한끝에 홈을 만들어 사용한 것이다. 석기의 크기는 길이 6.7㎝, 폭 6.6∼8.9㎝, 두께 3.6∼5.4㎝이며 석질은 별로 좋지 않다.

톱니날석기(<그림 10>⑨)

2문화층에서 1개만 발견된 석기로 현무암 박편으로 만들어졌다. 비교적 두터운 박편의 한끝을 손질하여 톱니날로 만든 석기이며 크기는 길이 6.6㎝, 폭 6.7㎝, 두께가 2.9㎝이다. 빌레못동굴의 석기는 전부 현무암으로 만들어졌지만 석기의 날이 잘 남아 있는 경우가 대부분이며, 간혹 심하게 구르거나 풍화된 것들은 표면이 무디어져 있는 것도 보인다.

전체적으로 석기의 종류를 보면 박편석기가 주류를 이루고 있으며 큰 석기도 함께 일부 발견되고 있어 중기 구석기의 성격을 나타내주는 문화라고 생각된다.

다) 제천 명오리유적의 석기

이 유적은 충북 제천시 한수면 명오리에 위치해 있으며 남한강가의 강안단구에 자리잡고 있다. 명오리유적은 충주댐수몰지구에 속해 있으므로 1983년과 1984년 2차에 걸쳐 구제발굴되었다.183) 유적의 층위는 위에서 아래로 모두 8개의 층위가 구분되었으며 구석기가 출토된 층은 제2층으로 황갈색의 고운 사질점토층이다(두께 41∼46㎝).

이 곳에서 수집된 유물은 석기·박편·돌핵·부스러기 등 451점이나 되지만 석기는 163점으로 분류되었다. 전체적으로 명오리의 구석기는 전형적인 것들은 많지 않다. 석기 중에는 대형석기와 박편석기가 많은 편으로 중기 구석기의 양상을 보여주는 것 같다. 명오리석기와 전곡리석기가 뚜렷한 차이를 보여주는 것도 이 곳의 특징이다.

(가) 석기재료

이 유적에서 쓰인 석기재료는 유적 근처에서 쉽게 구할 수 있는 석재로 석영·석영암·점판암 등과 그 밖에 맥석영·규암·천매암 등이다.

(나) 석기제작기술

이 곳의 석기는 모두 직접타격방법에 의해 만들어진 것으로 보이며 간접타격법에 의해 만들어진 석기는 하나도 나타나지 않는다고 하였다.184) 특히 명오리에서는 르발르와돌핵이 언급되어 있으므로 이것이 확실하다면 직접타격법인 르발르와기술이 적용된 중기 구석기유적이라고 볼 수 있겠다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

이 유적의 석기들은 크게 2가지로 분류해 볼 수 있는데 첫째가 대형석기류이고 둘째가 박편석기류이다. 전자에는 주먹도끼 5점, 쵸퍼 4점, 쵸핑-툴 4점이 있고 조사자는 여기에 돌핵 10점을 첨가하고 있다. 후자의 경우는 뾰족찍개 1점, 박편도끼 6점, 긁개 79점, 끝긁개(밀개) 14점, 홈날석기 3점, 톱니석기 3점, 칼 2점, 첨두기 14점, 조각칼 7점, 송곳 11점 등을 포함시키고 있다.

대형석기

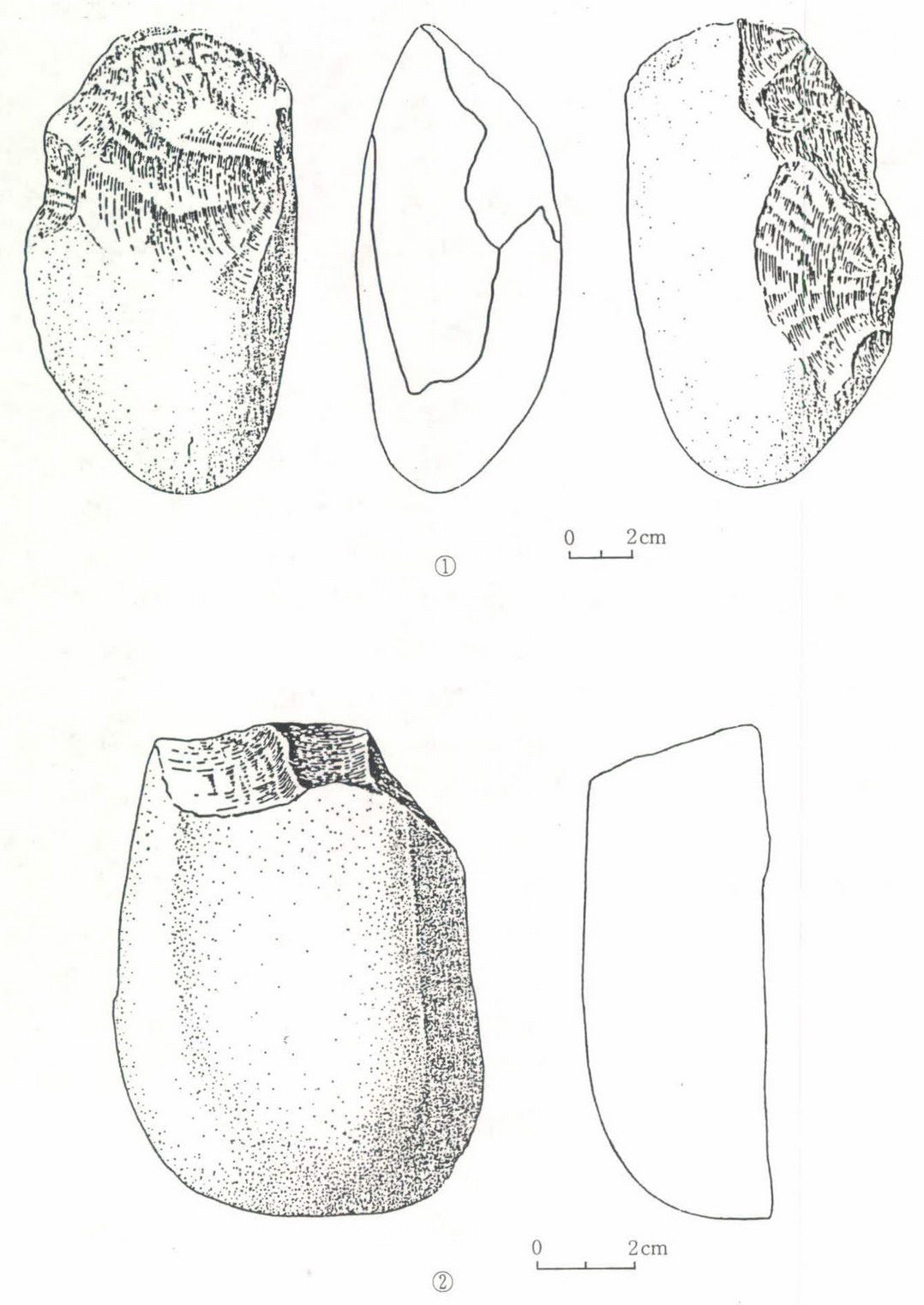

주먹도끼(<그림 11>①)

주먹도끼 5점 중 3점은 석영제이고 2점은 점판암제이다. 이 중에 대표적인 것은 크기가 14.2×9.7×4.3㎝이며 석기의 뾰족한 끝부분과 손잡는 부분은 손질하여 만들었다고 하나 맥석영의 표피가 너무 많이 남아 있고 손질한 부분은 약간만 보이므로 전형적인 것은 아니다. 이 석기들의 길이는 5점 모두 9.2∼14.2㎝ 범위 안에 들어 있다.

쵸퍼

이것은 4점이 수집되었는데 각각 2점씩 회색점판암제와 규암으로 된 자갈돌로 만들어졌다. 크기는 길이 8.9∼11.6㎝, 폭 6.9∼9.5㎝, 두께 4.3∼7.0㎝.

쵸핑-툴(<그림 11>②)

이것도 4점이 수집되었는데 석재는 회색점판암제와 석영암제 자갈돌이다. 크기는 길이 8.9∼11.6㎝, 폭 6.9∼9.5㎝, 두께 4.3∼7.0㎝.

돌핵(<그림 11>③·④)

10개의 돌핵이 수집되었는데 3개가 르발르와돌핵이고 나머지는 보통 돌핵이라고 한다. 대표적인 르발르와돌핵(<그림 11>③)은 회색점판암제의 큰 자갈을 주위에서 크게 7개의 박편을 떼낸 후 한쪽에서 타격을 가하여 르발르와박편을 만들었다고 한다. 크기는 10.9×7.9×5.0㎝이다. 또 보통 돌핵의 하나는 맥석영으로 되었다고 하며, 크기는 5.7×5.5×3.3㎝이다.

박편석기

뾰족찍개(<그림 11>⑤)

1점이 수집되었으며 회색점판암제의 자갈을 반쪽으로 깨어 그 중 1개를 석기로 만들었다고 한다. 뾰족한 끝부분과 석기의 옆을 다듬어서 만들었다. 크기는 8.2×5.9×4.4㎝이다. 원래 뾰족찍개는 양면핵석기 또는 주먹도끼 범주내에 들어가는 석기이므로 박편석기에 포함시키면 부적당하다.

박편도끼(<그림 11>⑥)

모두 6점이 출토되었다고 하며 석재는 회색점판암·석영·규암 등을 이용하였는데 원석에서 박편을 먼저 떼어낸 후 이것을 이용하여 1면 또는 양면에서 2차가공하여 만들었다고 한다. 석기의 크기는 길이 10.0∼11.8㎝, 폭 5.6∼9.2㎝, 두께 3.3∼4.0㎝에 해당하는 것들이다. 이 석기도 주로 전기 구석기에서는 양면핵석기와 함께 발견되는 석기이므로 대형석기로 보여진다.

긁개(<그림 11>⑦)

박편석기 중에서 제일 많은 석기로 모두 79점이 수집되었으며 석재는 석영·석영암·맥석영·점판암 등이 사용되었다. 대표적인 것의 하나는 맥석영으로 만든 것이며 2차가공하여 날을 만들었다. 크기는 8.1×7.0×3.8㎝이다.

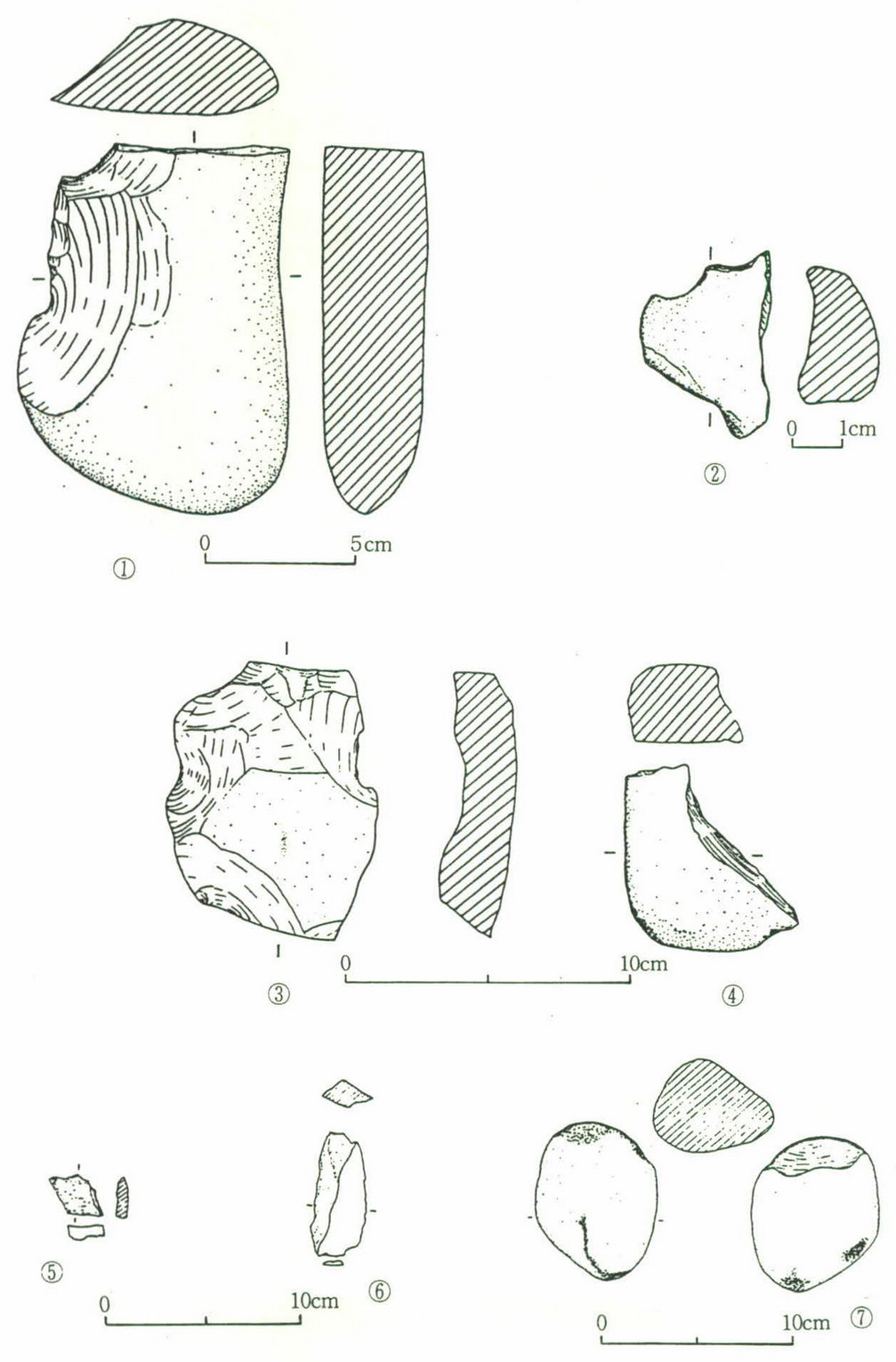

밀개(끝긁개, <그림 12>①)

모두 14점이 수집되었으며 석재는 흑색점판암 또는 맥석영으로 만든 것이다. 날은 2차다듬기로 만든 것이며, 대표적인 것의 크기는 7.1×5.6×2.0㎝이다.

첨기(<그림 12>②)

모두 14점으로 석재는 석영·석영암·맥석영·규암 등이다. 대형첨기는 대형석기에 포함시켜야 한다. 소형첨기는 삼각형 또는 전체가 뾰족한 형태로 만들어진 것이며, 대형첨기의 대표적인 것은 크기가 11.2×5.1×2.2㎝이며, 소형은 6.8×5.3×3.6㎝이다.

홈날석기(<그림 12>③)

모두 3점이 수집되었다. 석재는 회색점판암제와 석영으로 되었고 박편에 타격을 가하여 홈날을 준비하였다. 크기는 길이 5.3∼6.5㎝이다.

톱니날(<그림 12>④)

3점이 출토되었고 모두 석영제이다. 박편에 2차가공하여 석기의 날을 만들었으며, 석기의 크기는 길이 2.7∼5.7, 폭 1.7∼22.6, 두께 1.1∼2.3㎝가 된다.

송곳(<그림 12>⑤)

11점이 수집되었으며 석재는 석영·맥석영·회색점판암이다. 박편의 1변을 다듬어서 송곳으로 만들었다. 석기의 크기는 길이 3.5∼5.0㎝, 폭 1.9∼3.6㎝, 두께 0.7∼1.1㎝에 해당한다.

칼(<그림 12>⑥)

수집된 2점 모두 회색점판암제이다. 박편의 날카로운 부분을 석기의 날로 만들어 썼고 그 반대 쪽은 두텁고 일부 박편이 떨어져 나간 면 또는 자연표피로 되어 있다. 크기는 길이 5.9∼6.2㎝, 폭 3.2㎝, 두께 0.8∼1.7㎝.

조각칼(<그림 12>⑦)

모두 7개로 박편에 생긴 結晶面을 1점 떼내어 석기를 만들었다고 하며 박편을 떼낼 때 떨어져 나온 것으로 보이는 쪽이다. 석재는 석영과 천매암이다. 크기는 길이 4.3∼6.1㎝, 폭 1.1∼2.7㎝, 두께 0.8∼1.8㎝.

라) 단양 수양개유적의 석기

1983년에 1차, 1984년에 2차, 1985년에는 3·4차발굴이 실시된 수양개유적은 충북 단양군 적성면 애곡리에 위치하고 있으며 남한강 상류에 있는 야외유적이다. 이 유적은 충주댐 공사로 인해 수몰되는 지역을 발굴하게 된 것이다.185)

이 곳의 층위는 지표인 제Ⅰ층부터 아래로 Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ층으로 구분되었으며 제Ⅲ층은 Ⅲㄱ∼Ⅲㅁ까지 5개의 작은 층으로 세분된다. Ⅲㄹ층은 모래찰흙층으로 청동기문화층이고 Ⅲㅁ층도 같은 성질의 모래찰흙층인데 이것은 신석기문화층으로 구분하였다. 또 Ⅳ층은 Ⅳㄱ층과 Ⅳㄴ층으로 나뉘는데 두 개의 층이 모두 후기 구석기문화층이며 유물이 풍부하게 나오는 층은 Ⅳㄴ층이다.186) 맨 밑의 Ⅴ층은 주로 사암·규암·판암으로 된 자갈돌층으로 매우 단단한 층이다. 이 층에서는 첨기·긁개·찍개·망치·주먹대패 등이 출토되었으며 중기 구석기문화층으로 구분되었다. 이 층 바로 위에서 후기 구석기유물이 다량 출토되었으므로 이 층의 지질학적 성격이 다르고 형성배경이 Ⅳ층과 뚜렷한 차이가 난다면 우선 중기 구석기층으로 보아도 좋을 듯하며 확실한 것은 장차 절대연대 등으로 보완되어야 하겠다.

(가) 석기재료

규암자갈돌이 거의 전부이고 가끔 규암판자돌을 이용한 것도 나타난다. 이 곳의 선사인들은 주로 규암자갈돌들을 석재로 이용하였다.

(나) 석기제작기술

직접타격법만 쓰는 가운데 주로 충돌타격법과 같은 모룻돌을 이용하고 망치돌을 사용한 직접타격법도 함께 쓴 것으로 보인다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

석기는 3가지 종류로 구분되었고 그 밖의 망치돌·미완성석기·박편·돌핵 등이 수집되었다.

첨기(<그림 12>⑧)

재료는 규암자갈돌이고 그것에서 직접 떼낸 박편을 이용한 첨기를 만들었다. 박편의 등부분에 자연면이 그냥 남아 있고 모양이 넓죽하다. 첨기를 만들려고 이 박편의 끝 한면에 잔손질을 하였고 손잡는 부분 주위에도 다듬은 흔적이 남아 있다. 크기는 손에 쥐어지는 1.44×8.9×2.1㎝이다.

쵸핑-툴(쌍날찍개, 양면찍개 ;<그림 13>①)

규암자갈돌로 되어 있으며 길쭉한 원통모양의 자갈 한끝을 5차례 엇갈려 가며 박편을 떼내고 날을 만든 석기이다. 날의 위치는 자갈의 끝에서 측면으로 기울어져 있는 것이 특징이다. 크기는 13.3×8.3×6.3㎝이다.

주먹대패(<그림 13>②)

규암자갈로 만든 석기로 결을 따라 반쪽으로 떼낸 다음 그 중 1개를 석기로 만들었는데, 결을 따라 떼어낸 편평한 쪽에서 자갈돌의 표피면 쪽으로 3번 박편을 떼내고 날을 만든 형태이다. 손에 쥐고 쓰기에 알맞고 다른 잔손질한 흔적은 보이지 않는다. 크기는 11.2×7.2×3.6㎝이다.

마) 양구 상무룡리유적의 석기

1987년부터 1988년까지 2차에 걸쳐 발굴된 이 유적은 「평화의 댐」건설로 물을 뺀 파로호수몰지구에서 발견되었으며 지표에서 많은 석기들이 수집된 것을 계기로 유적을 발굴조사하게 되었다.187) 그 위치는 강원도 양구군 양구읍 상무룡리로 지층은 모두 4개로 구분되었다. 대표적 1지역 ㄴ지구의 층위는 맨 위의 Ⅰ층은 노란갈색 진흙층으로 문화층은 없고, Ⅱ층은 노란갈색의 굳은 진흙층에 망간이 섞여 있으며 역시 문화층은 없다. Ⅲ층은 주로 자갈돌층인데 엷은갈색의 진흙, 굵은 자갈, 망간 등이 섞여 있는 층으로 후기 구석기문화층에 속하고, Ⅳ층은 노란갈색의 진흙과 모래가 섞인 층으로 중기 구석기문화층을 포함하고 있다고 하였다.

발굴유물은 1차 487점, 2차 2,231점으로 총 2,718점이다. 후기 구석기에 속한다는 Ⅲ층(제1문화층)에서 발견된 유물은 1·2차 모두 868점이 수집되어 찍개 33개, 찌르개(첨기) 18개, 사냥돌 1개, 긁개 139개, 밀개(끝긁개) 22개, 자르개(칼) 3개, 째개 1개, 주먹까뀌 1개, 주먹대패 6개, 뚜르개(송곳) 11개, 톱날(톱니날) 1개, 홈날 2개, 돌망치 15개, 떼개 3개, 몸돌(돌핵) 3개, 격지(박편) 250개, 덜된 연모(미완성 석기) 276개, 부스러기 35개 등 18종류였다.

또 중기 구석기를 포함한다는 Ⅳ층(제2문화층)에서 발견된 유물은 1·2차 모두 1,850점으로 주먹도끼 8개, 찍개 46개, 찌르개 47개, 사냥돌 1개, 긁개 347개, 밀개 57개, 자르개 6개, 째개 2개, 주먹까뀌 1개, 주먹대패 12개, 뚜르개 19개, 톱날 7개, 홈날 10개, 돌망치 61개, 떼개 10개, 모룻돌 6개, 쪼으개 6개, 몸돌 37개, 격지 226개, 덜된 연모 612개, 부스러기 280개 등 21종류이다. 제1문화층보다 주먹도끼·모룻돌·쪼으개의 3가지가 추가되었다.

그런데 제1·2문화층에서 주먹도끼만 차이가 나기 때문에 실질적인 석기문화의 차이는 앞으로 풀어야 할 과제이다.

이 유적의 연대는 주로 석기형태로 상대편년되었지만 자갈층에서 발견된 석기들은 자연현상에 의해 생기는 유사석기와 구별하는 문제와 장차 절대연대로 유적의 편년을 보완하는 문제 등이 남아 있다. 중기 구석기문화층의 석기가 전곡리와 유사한 점을 보이고 있다고 하였으나188) 석재가 전곡리와 같이 주로 석영으로 되어 있어 유사한 것처럼 보이나 실은 제작기술면에서나 형태(예 : 양면핵석기)에서도 비교가 안될 정도로 차이가 난다. 오히려 이 곳의 중기 구석기층이라고 하는 곳에서 발견된 흑요석제 긁개와 사용한 박편(보고자의 톱날) 2점은 이 층의 연대를 후기와도 관련시켜 볼 수 있는 자료인데, 그것은 3지역 A지구에서 출토된 많은 흑요석제 후기 구석기(250점)189)와 무관하지 않다고 보기 때문이다. 그러나 일단 전반적인 석기의 특징은 작거나 박편으로 된 석기가 주류를 이루고 있는 것으로 보고 제2문화층을 중심으로 석기를 살펴보겠다.

(가) 석기재료

거의 다 석영으로 만들었고(97.3%) 그 밖에 사암·반암·거정화강암·흑요석(2점)·판암 등이다. 석영 중에는 굵은 입자의 맥석영이 있어 이러한 것들로 된 석기의 경우 자연적인 현상으로 만들어진 유사석기와 구별하기 힘드므로 인공유물로 분류하는데 크게 주의하지 않으면 안된다. 흑요석은 상당히 중요하다고 보며 아직까지 우리 나라에서는 주로 후기 구석기나 신석기유물에서 발견되던 석재이기 때문에 장차 풀어야 할 과제이다.

(나) 석기제작기술

모룻돌과 망치돌이 발굴되는 것과 수집된 석기의 형태를 관찰해 보면 이 곳에서는 주로 직접타격법을 사용한 것 같다. 그러나 판석을 길게 돌날모양으로 떼낸 석기가 있는 것을 보면 간접타격법으로 석기를 제작하려고 한 시도도 엿보인다. 큰 박편은 모룻돌에 대고 떼고 작은 것은 망치돌로 떼내어 다시 2차다듬기를 해 석기로 만들었다고 본다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

제2문화층에서 발견된 유물의 총수는 1,850점이며 큰 석기로 분류되는 것은 주먹도끼 8개, 찍개 47개, 사냥돌 1개 등 모두 3종 56개이며, 작은 석기 또는 박편석기로 분류되는 것은 긁개 349개, 톱날 7개, 밀개 57개, 찌르개 50개, 뚜르개 19개, 홈날 10개, 자르개 6개 등 모두 7종 498개이다.

큰 석기

주먹도끼(<그림 14>①)

석영박편으로 만든 작은 주먹도끼인데 길이가 11.4㎝ 정도이며 석기의 등부분은 자갈돌 표피 일부만 남아 있고 그 나머지 부분과 석기의 배부분은 작은 박편들을 떼내어 만든 석기이다. 주먹도끼라고 하지만 크기가 작고 납작한 편이어서 전형적인 주먹도끼와는 차이가 나며 시대적으로도 떨어지는 형태이다.

찍개(<그림 14>②)

석영으로 된 자갈돌의 한쪽에서만 타격을 가하여 만든 쵸퍼 또는 일면찍개이다. 크기는 12.9×9.5×3.5㎝이다.

사냥돌(<그림 14>③)

석영자갈돌에서 적당한 크기를 골라 주위를 돌아가며 박편을 떼내어 다각면원구로 만든 형태이다. 석기 표면에 울퉁불퉁한 자국이 나 있는 것으로 보아 망치돌로 사용했을 가능성도 크다. 그러나 이 석기는 1개만 출토되어 숫자적으로 주된 석기가 되지 못하고 있다. 크기는 9.9×9.2×9.2㎝이다.

작은 석기 또는 박편석기

긁개(<그림 15>①)

석영자갈돌을 망치돌로 쳐서 박편을 떼낸 다음 양쪽 가장자리를 다듬어서 만든 석기이다. 자갈돌의 표피가 긁개의 배부분이 되도록 하고 등부분의 가장자리를 잔손질하였다. 석기의 크기는 8.5×4.4×3.4㎝이다.

톱날(<그림 15>②)

흑요석제 석기로 먼저 부채꼴모양의 박편을 떼낸 다음 박편의 왼쪽부분을 잔손질하여 톱니날로 만들었다고 하였다. 크기는 3.4×2.2×8.0㎝이다.

밀개(<그림 15>③)

석영박편을 재료로 비교적 긴 박편의 왼쪽부분과 끝부분을 다듬어서 밀개의 날로 만들었으며 박편의 왼쪽부분은 보다 길게 다듬어 긁개로도 사용할 수 있는 석기다. 크기는 6.2×2.9×2.1㎝이다.

찌르개(<그림 15>④)

본래 삼각형으로 깨진 석영박편의 뾰족한 부분을 왼쪽의 일부를 다듬어 찌르개로 만들었다. 크기는 5.1×3.3×2.2㎝이다.

뚜르개(<그림 15>⑤)

표피가 남아 있는 석영박편을 이용하여 뚜르개를 만들었는데 날을 만들기 위해 날 주위를 다듬어서 뾰족하게 하였다. 크기는 8.0×4.8×2.4㎝이다.

홈날(<그림 15>⑥)

석영자갈돌에서 박편을 떼내고 이 박편에 크게 한 번 타격을 가하여 홈날을 준비하였다. 홈날 지름은 1.7㎝, 석기의 크기는 6.4×5.0×1.7㎝.

자르개(<그림 15>⑦)

망치돌로 석영자갈돌에서 조가비모양의 박편을 떼낸 다음 박편의 두툼하게 생긴 부분을 손잡이로 하고 그 반대편의 날카로운 부분을 석기의 날로 이용하였다. 크기는 6.3×4.7×2.7㎝이다.

바) 연천 남계리유적의 석기

1989년과 1992년 2차에 걸쳐 조사된 남계리유적은 이 곳에 있는 벽돌공장에서 벽돌을 만들기 위해 구석기퇴적층을 계속 파괴시키기 때문에 구제발굴된 곳이다.190) 이 유적은 연천군 남계리의 한탄강 하류에 위치해 있으며 전곡리유적으로부터 서북쪽으로 2.5km가량 떨어져 있다.

이 곳의 지층은 위의 1층부터 아래로 모두 6개층이 구분되었으며, 2·3층은 후기 구석기, 4층은 중기 구석기에 속하는 것으로 보았다.191) 4층에서 발굴된 석기는 1차에서 6점, 2차에서 3점으로 긁개 4개(<그림 16>①), 첨기 1개(<그림 16>②), 밀개 1개(<그림 16>③)이고 맥석영제가 대부분이다. 그리고 나머지는 사냥돌 또는 망치돌(보고자의 돌마치) 1개(<그림 16)④, 긁개 1개(<그림 16>⑤), 밀개 1개 등인데 긁개는 현무암제인 긁개 외에는 석영제이다.

여기서 4층이 중기 구석기에 속한다는 근거를 사태층(solifluction)이라는 것과 돌마치·긁개를 갖고 말하고 있다. 석기에서 사냥돌 또는 망치돌은 石球모양으로 서구의 중기 구석기에 조금씩 보이는 것과 유사한데 이것이 하나의 근거가 될 수는 있지만, 워낙 유물의 수가 적어 앞으로 이를 뒷받침하기 위해서는 자료의 증가를 기다리고, 지층의 성격 등은 전곡리와 같은 점이 많아서 이 곳의 편년은 절대연대와 함께 장차 신중하게 다루어야 할 과제이다.

사) 양평 병산리유적의 석기

양평군 강상면 병산 4리에 있는 이 유적은 양평읍의 맞은 편 남서부 강기슭에 위치하며 한강가에 형성된 강안단구의 일부에 속한다. 1992년과 1993년 2차에 걸쳐 발굴되었는데 지층은 위로부터 아래로 모두 6개가 구분되었고 2지층(1문화층)은 후기 구석기, 3지층(2문화층)은 후기와 중기 구석기가 1개층 속에 같이 있으며, 4지층(3문화층)은 중기 구석기에 속한다고 하였다.192)

병산리 3지층에서 석기가 제일 많이 출토되었으나 후기 구석기와 중기 구석기의 지층을 구별할 만한 지질학적·고고학적 특징을 못찾았다고 하였다. 이것은 중·후기 구석기형 석기가 함께 섞여서 나온다는 뜻으로 그렇다면 이 지층은 당연히 후기 구석기시대에 속하는 것으로 보아야 한다.

중기 구석기에 속한다는 4지층은 편년에 근거가 되는 유물이 모두 7점으로 석기는 단 1개의 쵸퍼(<그림 17>①)가 있다. 그 밖에 박편(<그림 17>②~⑥) 5개, 망치돌(<그림 17>⑦) 1개가 수집되었으며 편년의 보완자료인 이 층의 절대연대는 아직까지 검출된 바 없는 것 같다. 이 유적의 주된 편년근거는 퇴적층의 어름쐐기(Ice Wedge)의 흔적을 갖고 우리 나라에서는 검증이 안된 산소동위원소 분석자료와 연대를 비교한 것과 또 편년이 안된 이른바 제2단구에 병산리유적이 속한다고 한 것인데 앞으로 풀어야 할 과제이다.

병산리지표에서 채집한 석기 중에는 주먹도끼 1개가 있는데 전곡리의 것과는 제작기술상 차이가 있으며, 이것은 석기표면을 보다 정교하게 다듬었기 때문에 늦은 시기의 형태를 보이고 있다. 그리고 이 석기는 지층이 아닌 지표에서 채집한 것이므로 지층편년상 문제가 없지 않다.

| 173) | 孫寶基,≪석장리 선사유적≫(동아출판사, 1993). |

|---|---|

| 174) | 鄭永和,<回顧와 展望 : 舊石器時代>(≪歷史學報≫ 72, 1976), 142∼148쪽. ―――, 앞의 글(1994), 281∼312쪽. |

| 175) | 孫寶基, 앞의 책, 266쪽. |

| 176) | 孫寶基, 위의 책, 60쪽. |

| 177) | 孫寶基,<석장리의 자갈돌찍개문화층>(≪韓國史硏究≫ 1, 1968), 11쪽. |

| 178) | 孫寶基,<석장리 전기·중기 구석기문화층>(≪韓國史硏究≫ 7, 1972), 32쪽. |

| 179) | 孫寶基, 위의 글, 34쪽. |

| 180) | 孫寶基, 앞의 글(1968), 11∼50쪽. |

| 181) | 孫寶基, 위의 글, 50쪽. |

| 182) | 鄭永和,<舊石器時代 穴居遺蹟에 대하여>(≪文化人類學≫ 6, 1974), 151∼156쪽. |

| 183) | 崔茂藏,<堤原 鳴梧里 B地區遺蹟 發掘調査報告>(≪忠州댐水沒地區 文化遺蹟發掘調査綜合報告書≫-考古·古墳分野Ⅱ-, 1984). |

| 184) | 崔茂藏, 위의 글, 68쪽. |

| 185) | 이융조,<단양 수양개구석기유적 발굴조사보고>(≪충주댐수몰지구 문화유적발굴조사종합보고서≫-고고·고분분야Ⅰ-, 충북대 박물관, 1984). |

| 186) | 이융조, 위의 글, 134∼166쪽. |

| 187) | 江原大博物館,≪上舞龍里(破虜湖退水地域)遺蹟發掘調査報告≫(江原道, 1989). |

| 188) | 崔福奎,<江原大學校調査>(≪上舞龍里(破虜湖退水地域)遺蹟發掘調査報告≫, 江原道·江原大 博物館, 1989), 151쪽. |

| 189) | 黃龍渾,<慶熙大學校調査>(≪上舞龍里(破虜湖退水地域)遺蹟發掘調査報告≫, 江原道·江原大 博物館, 1989). |

| 190) | 文化財硏究所,≪漣川 楠溪里舊石器遺蹟發掘調査報告書≫(文化財管理局, 1991). 崔茂藏,<楠溪里舊石器遺蹟 第2次發掘調査報告>(≪寶城江·漢灘江流域 舊石器遺蹟發掘調査報告書≫ 중, 文化財硏究所, 1994). |

| 191) | 崔茂藏, 위의 글, 79쪽. |

| 192) | 尹乃鉉·韓昌均,≪楊平屛山里遺蹟(2)≫(檀國大 博物館·京畿道, 1994). |