나. 북한

가) 웅기 굴포리유적의 석기

함경북도 웅기군 굴포리에 있는 이 유적은 두만강과 동해안에서 가까운 서포항의 얕은 야산에 위치하고 있다. 일제 때 신석기유적이 조사되었던 이 곳을 북한이 다시 발굴하다가 신석기문화층 밑에서 후기 구석기와 중기 구석기문화층을 차례로 발견하게 되었다. 굴포리의 구석기유적 발굴은 1963년에 처음으로 실시되었으며 지층은 위에서 밑으로 모두 7개가 구분되었고, Ⅱ∼Ⅳ층은 충적세 또는 현세층, Ⅴ∼Ⅶ층은 홍적세 또는 갱신세층에 해당한다. Ⅴ층의 문화는 굴포 Ⅱ기로 후기 구석기에 속하고, Ⅵ층은 굴포 Ⅰ기 또는 중기 구석기에 해당한다고 한다.193) 중기 구석기문화층에서는 유물 13점이 출토되었는데, 이 중에 석기는 10점으로 분류되었으며 시설물로 보이는 돌무더기가 함께 발견되었다 한다.

(가) 석기재료

굴포 Ⅰ기와 Ⅱ기층의 석기재료는 차이가 많이 나서 굴포리 구석기문화의 성격을 파악하는데 도움이 되고 있다. 중기 구석기문화층의 석기재료는 석영암이 주를 이루고 있으며 그 밖에 조정화강암이 눈에 띄는 것에 반해 후기 구석기문화층의 석기재료는 고운 입자로 된 대리석이나 각암(Chert) 등이 주가 되어 훨씬 정교한 석기를 만들 수 있는 석재이다.

(나) 석기제작기술

쵸핑-툴이나 박편석기들을 타제한 기술을 살펴보면 석영암으로 된 자갈돌을 일단 충돌타격법으로 모룻돌에 내리쳐 돌조각을 떼어낸 다음, 이들을 직접타격법에 의해 망치돌로 다듬어 박편석기를 만들기도 하였고, 어떤 경우에는 한 개의 돌에서 직접타격법으로 여러 개의 박편을 떼낸 경우도 있다. 이러한 경우에는 자연히 돌핵이 남게 된다. 충돌타격법에 의해 쵸퍼나 쵸핑-툴을 직접 만들기도 하였다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

Ⅰ기층에서 발견된 석기는 모두 10점이며 찍개(쵸펴) 2개, 칼 1개, 박편석기 7개로 분류되었다. 그 밖에 돌핵 2개, 모룻돌 1개가 유물에 포함되어 있다.

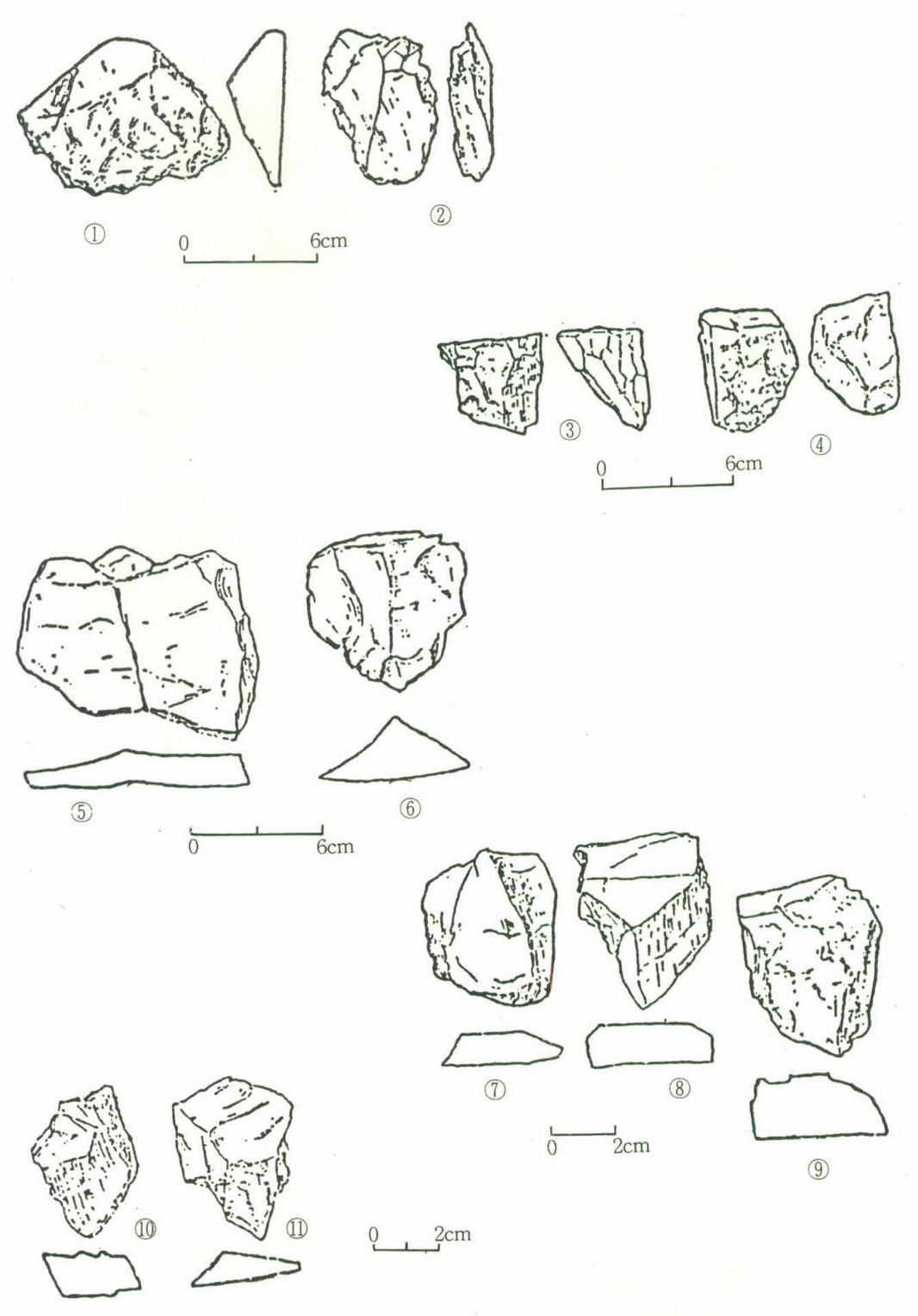

찍개(쵸퍼 <그림 18>①)

모두 2점인데 1개는 석영암자갈돌로 만든 사다리꼴이며 밑변부분을 날로 하였다. 날부분에 타격을 가하여 박편을 떼낸 자리가 뚜렷이 남아 있다. 석기는 날부분이 길이 7.5㎝, 높이 6㎝, 몸체부분의 두께는 약 3㎝이다. 조정화강암으로 된 나머지 1개는 전자와 마찬가지로 한면에서만 타격을 가해 만든 것이다. 등부분에서 날까지의 단면이 삼각형을 이루는 것이 다른 점이다. 크기는 날부분이 9.5㎝, 높이 7㎝, 두께 2.7㎝이다. 사용 흔적이 있다.

칼(<그림 18>②)

석영암자갈돌에서 떼낸 박편을 이용한 것인데 날쪽은 예리하며 등부분은 작은 박편을 떼내어 등줄이 나 있다. 날부분의 너비가 4.5㎝, 높이 7.0㎝이다.

박편석기(<그림 18>⑤∼⑪)

보고서에는 여러 점의 석영암자갈돌 박편석기들이 나왔다고 하나 7개의 실측도면이 나와 있다. 박편석기 중에는 예리한 날이 선 것, 끝이 뾰족한 것, 밑바닥이 편평하고 날이 선 밀개처럼 생긴 것 등이 있다고 하였는데, 전반적으로 볼 때 2차가공한 전형적인 박편석기가 아니고 처음부터 박편의 생김생김이 위에 언급한 것처럼 된 것들이다. 따라서 처음 떨어져 나온 박편들이 석기처럼 생긴 것을 골라 사용하였기 때문에 일부는 사용 흔적이 남아 날 같은 것이 무뎌졌다고 하였다. 그리고 많은 박편들이 더 수집되어 그 중에는 뚜렷하지 못하나 가공품으로 볼 수 있는 것이 몇 개 있다고 하였다.

그 밖에 2개의 돌핵(<그림 18>③·④)이 발견되었는데 전형적인 것이 아니다. 박편들이 여러 점 돌의 표피에서 떨어져 나가 음성박리면이 잘 나타나 있으나 부정형이다. 이것의 높이는 4.5∼5.0㎝가량 된다.

나) 상원 용곡 1호 동굴의 석기

1980년에 발굴된 이 유적의 위치는 평양 동남쪽의 45km 지점인 상원군 용곡리로 상원읍에서 문포천을 따라 남쪽으로 5km가량 떨어진 곳이다. 또 용곡리에서 약 5km쯤 북쪽으로 있는 상원 검은모루유적은 이 유적과 관계가 있는 것 같다. 용곡 1호 동굴은 석회암동굴로서 문포천 바닥으로부터 20m 위 해발 100m가량 되는 곳의 벼랑 중턱에 자리잡고 있다.

이 곳의 지층은 밑에서 위로 12개로 나뉘는데 8지층(1문화층)∼12지층(5문화층)까지 5개의 문화층이 퇴적되어 있다고 하며, 8지∼11지층(4문화층)까지는 구석기문화층이고, 12지층(5문화층)은 신석기문화층이라고 하였다.194)

그런데 8·9지층(2문화층)에서 채취한 일부 석순과 화석에 붙은 석순을 시료로 TL측정의 결과 50∼40만년 전의 절대연대측정치를 얻었다고 하였으며, 같은 층의 동물화석이 보여주는 상대연대도 중기 홍적세의 중기부터 후기로 판단하고 있다.195) 그러나 제2문화층(9지층)에서 출토한 화석인골 중 두개골의 특징은 전체적으로 현생인류에 가깝고 단지 눈섭뼈가 약간 튀어나와 전기 구석기시대 화석인골의 특징과는 차이가 너무 나고, 또 아래턱뼈는 현생인류의 특징을 보여주므로 이 화석인골이 나타내주는 상대편년은 잘해야 중기 구석기시대로 볼 수 있다.196) 따라서 이 지층의 동물화석이나 석기의 연대도 전기 구석기시대에 속한다고 보기는 어려울 것이다.

그러므로 여기서는 일단 제2문화층을 중기 구석기의 어느 한 시기(중기∼후기)로 보고 이 문화층에서 출토된 석기의 종류와 형태·특징 등에 대해 살펴보고자 한다. 이 층에서 유물이 제일 많이 출토되었으며, 석기 21점, 석재 4점, 골기 2점, 동물화석 5,152점, 화석인골 4점(두개골 1개, 아래턱 3개), 노지 3군데 등이다.

(가) 석기재료

이 문화층의 석기재료는 규석·석영·사암·화강석 등을 사용하였는데 규석제 석기가 제일 많아 52%이고, 석영제 석기는 36%, 사암제와 화강석제 석기는 각각 8%와 4%를 차지하고 있다.

(나) 석기제작기술

석기제작기술은 직접타격법이 쓰였는데 모룻돌과 돌망치 2가지가 다 사용되었으며 돌망치를 사용한 경우가 더 많다. 석기 가운데는 1면가공석기가 한두 점 있고 2면가공석기는 많은 편이며 3면가공석기도 적지 않다. 전반적으로 석기의 형태는 정형화를 이루지 못하고 거친 편으로 다른 곳의 중기 구석기와 차이가 난다. 석기의 종류는 모두 5개 유형으로 나누어 설명하고 있다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

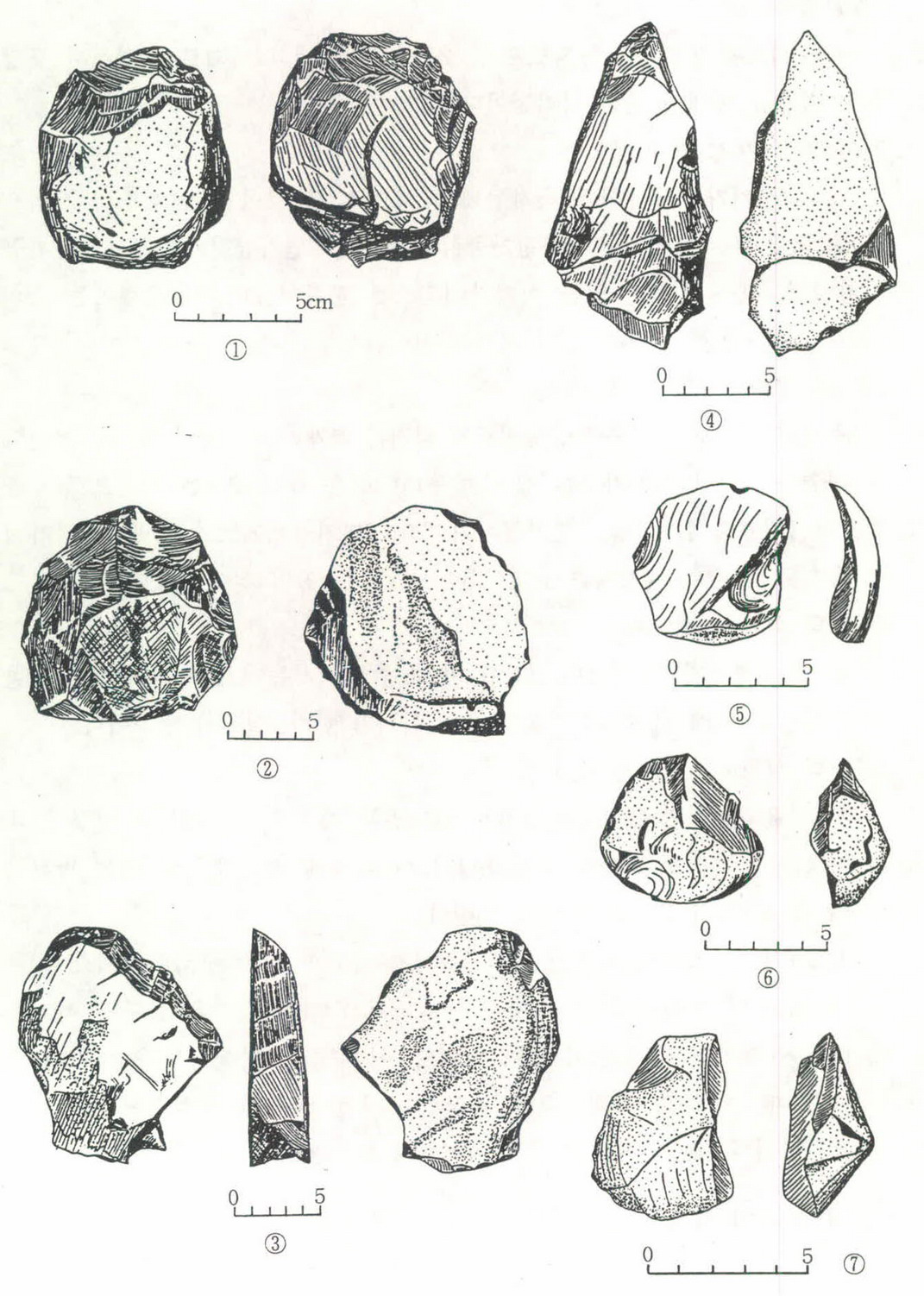

1유형의 석기(<그림 19>①)

모두 석영제 3점이 분류되었으며, 쵸핑-툴 형태의 석기로 양면에서 돌망치로 박편을 떼내어 만든 석기들이다.

2유형의 석기(<그림 19>②)

5점의 석기가 이 유형에 속하는데 규석으로 된 것이 3점, 석영과 사암으로 된 것은 각각 1점씩이다. 1면가공석기가 1점, 2면가공석기는 2점, 3면가공석기 1점, 사용 흔적만 있는 석기가 1점으로 분류되었다. 이 유형에는 쵸퍼·쵸핑-툴·돌핵·돌망치형의 찍개 등이 섞여 있는 것 같다.

3유형의 석기(<그림 19>③)

2유형의 석기보다 날부분이 날카로워 찍거나 쪼개는데 사용한 석기로 보인다고 하였다. 6점의 석기가 여기에 속하는데 4점은 규석, 2점은 석영으로 만들었으며 1면가공석기 1점, 2면가공석기 2점, 3면가공석기 2점, 4면가공석기 1점 등으로 나뉜다. 여기에는 쵸퍼·톱니날·박편 등이 섞여 있는 것 같다.

4유형의 석기(<그림 19>④)

날부분이 뾰족한 석기이며, 2점이 이 유형에 속하는데 뾰족한 날과 넓적한 부분의 날을 함께 다 쓴 것으로 보이는 석기라 한다. 일종의 첨기이다.

5유형의 석기(<그림 19>⑤~⑦)

강자갈을 깬 박편 또는 그 절반짜리를 일부 가공하거나 예리한 날을 그대로 사용한 석기라고 하는데 모두 5점이 이 유형에 속한다. 여기에는 박편석기·쵸퍼 등이 섞여 있는 것으로 보인다.

지금까지 본 것처럼 용곡 1호 동굴 제2문화층의 석기는 5개 유형으로 분류되어 있으나 뚜렷하게 그 차이를 구별하기가 힘들며 같은 종류의 석기들이 다른 유형의 석기에 섞여 있어 석기의 유형분류가 불분명하다. 석기만 다루어 볼 때 이 층의 문화성격을 파악하기 위한 특징있는 석기는 찾아보기 힘들며 박편석기들이 적지 않게 섞여 있는 것이 눈에 띈다.

| 193) | 도유호,<조선의 구석기시대 문화인 굴포문화에 대하여>(≪고고민속≫ 1964-2), 3∼7쪽. 도유호·김용남,<굴포문화에 관한 그 후 소식>(≪고고민속≫ 1965-1), 54∼56쪽. |

|---|---|

| 194) | 전제헌 외,≪룡곡동굴유적≫(김일성종합대학출판사, 1986). |

| 195) | 전제헌 외, 위의 책, 130∼169쪽. |

| 196) | 장우진,≪조선사람의 기원≫(사회과학출판사, 1989). 김근식,<룡곡 제1호 동굴유적의 포유동물상에 대한 연구>(≪과학원통보≫ 1991-3, 1991). 李鮮馥,<民族單血性起源論의 檢討>(≪北韓의 古代史硏究≫, 一潮閣, 1991). 박영철,<한국의 구석기문화>(≪韓國考古學報≫ 28, 1992). 裵基同,<舊石器時代>(≪韓國先史考古學史≫, 까치동양학 17, 1992). 韓昌均,<용곡 제1호동굴유적의 시기구분과 문제점>(≪博物館紀要≫ 8, 檀國大 博物館, 1992). 鄭永和, 앞의 글(1994). |