가. 남한

가) 공주 석장리유적의 석기

석장리의 11·12문화층 즉 6지층과 5지층에 해당하는 지층과 새기개·밀개문화층의 집자리(5지층)에서 후기 구석기의 출토를 보고하고 있다.197)

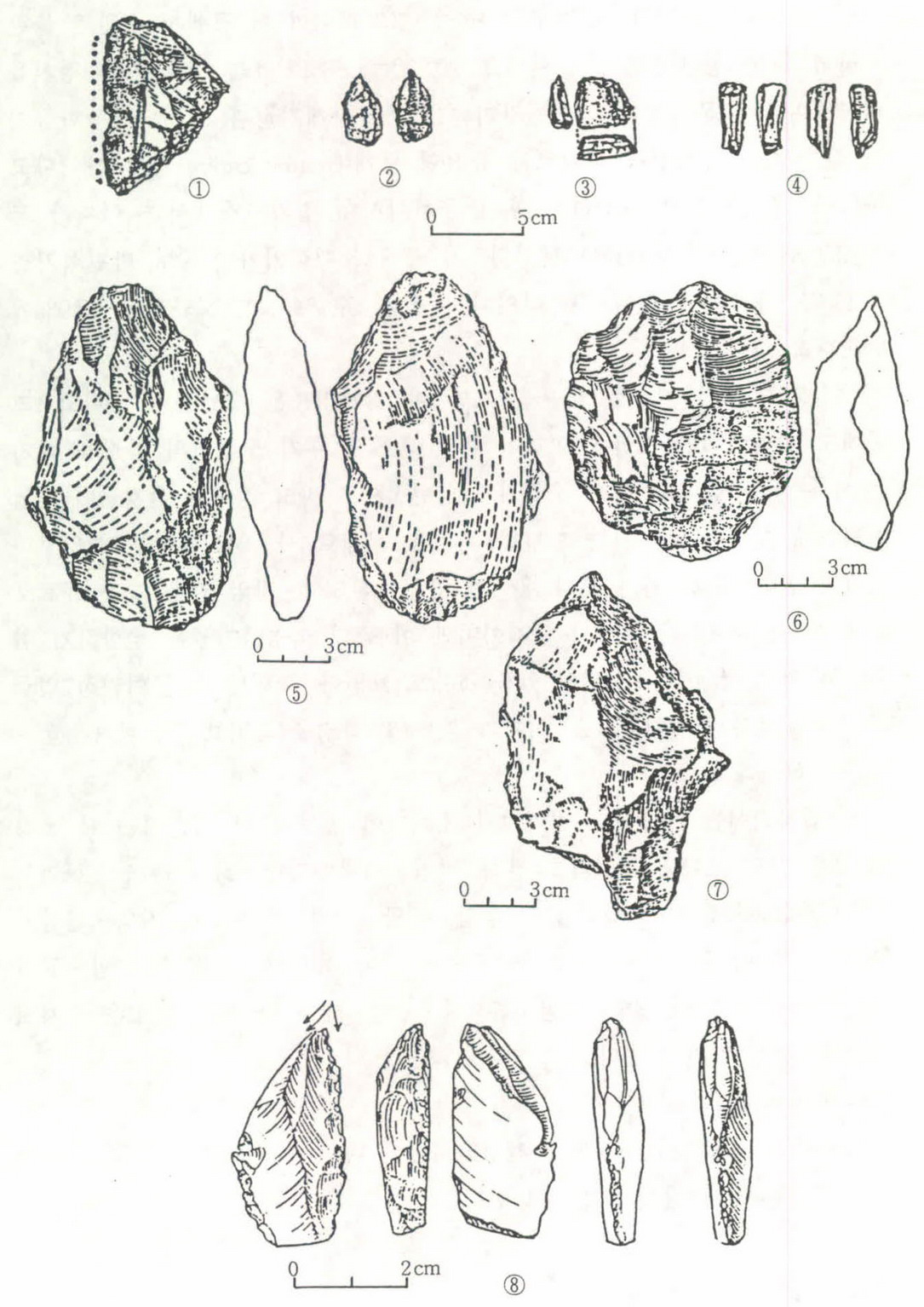

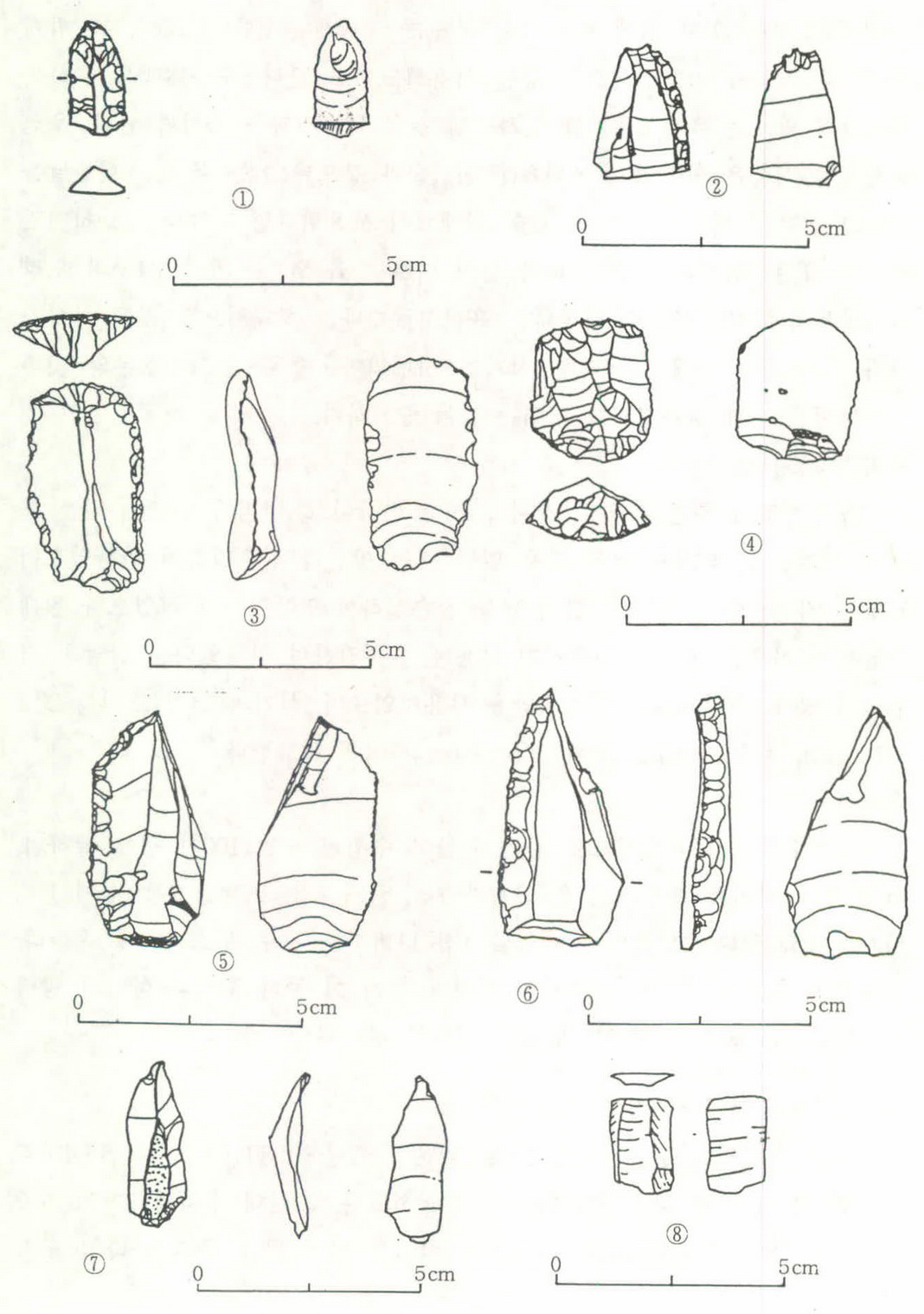

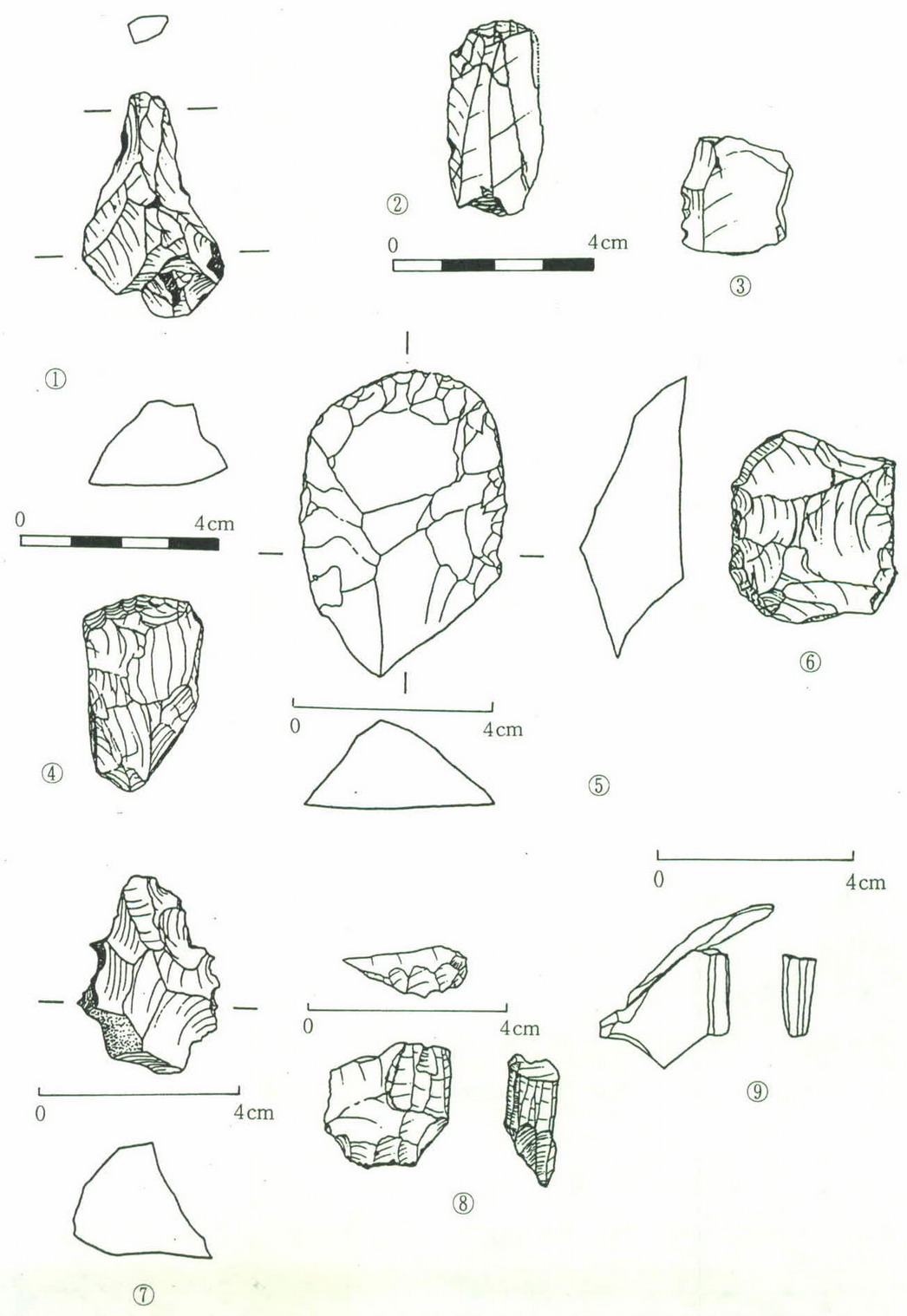

긁개·찌르개문화층

이 층은 11문화층(6지층)에 속하는 모난 돌층이며 모룻돌이 많이 출토되고 있다. 특히 떼개가 발달하였고 석기를 만들기 위한 연장이 많이 나와 석기 수와 비슷하다. 이 층에서 제일 많이 발견된 석기는 긁개(<그림 20>①)가 가장 많아 30%를 차지하고, 다음은 찌르개(<그림 20>②)가 25%, 찍개가 15%, 작은 주먹도끼가 1%를 차지한다고 하였다.198) 그러나 이 층도 아래의 10문화층처럼 원래가 모난 자갈층이기 때문에 이 돌들이 자연적으로 서로 부딪쳐 석기처럼 보이는 유사석기도 섞일 수가 있을 것이므로 석기분류에 신중을 기해야 할 층이라고 보겠다. 이 문화층에서는 흑운모·석영·쉬스트암(Schist : 편암) 등을 석기 만드는 연장으로 사용한 것이 보이며, 석기의 잔손질은 밑의 문화층보다 많고 큰 박편석기도 있는 것이 특징이라 한다.

돌날·몸돌문화층

이 층은 12문화층이며 지층번호는 제5층에 해당한다. 특히 이 문화층은 점토층으로 형성되어 있고 제2지구에서는 석기가 별로 수집되지 않아 다능선 돌핵(<그림 20>③)이 1점, 작은날 몸돌(<그림 20>④)이 2점, 망치로 썼던 편평한 자갈돌 1조각이 모두이고 제1지구의 같은 문화층으로 보이는 곳에서는 흑요석 밀개, 수많은 수정새기개(조각칼), 유문암새기개, 석영찌르개(첨기) 등이 주로 발견되었으며 반암으로 된 박편긁개 등도 수집되었다.199) 이 곳에서는 조각칼이 40%에 달한다고 하여 독특한 편이다.

새기개·밀개문화층의 집자리

이 집자리는 석장리 제1지구의 제1호 집자리이며 이 곳에서 수집된 불탄 자리의 숯은 방사성탄소(C14)연대로 20,830±1,880BP라는 절대연대측정치를 내놓았다. 이 문화층의 석기제작기술은 돌날타제기술과 오리냐시앙다듬기가 관찰되고, 특징있는 석기로는 유선형 긁개(Grattoir caréné)가 나타난다고 하였다. 또 5지층에 해당하는 후기 구석기시대 집자리200)에서는 석기가 모두 2,758점이나 출토되었다고 한다. 이 중에 돌핵석기가 62.9%, 박편석기는 37.1%를 차지하고 있다. 또 석영의 비율은 57.1%이고, 모난돌은 63.9%에 달한다고 한다.

그러므로 우선 이러한 비율을 보면 이 집자리층은 모난돌이 주이고, 그 중에도 석영이 대부분인데 이러한 여건 속에서 후기 구석기의 특징을 찾기는 매우 힘들 것이다. 후기 구석기는 일반적으로 작고 정교한 석기들이 만들어지는데 그러기 위해서는 단단한 석영을 석재로 사용하기보다는 석영보다 입자가 곱고 타제하기가 보다 용이한 규암·흑요석·각암 같은 것을 재료로 쓰게 된다. 따라서 분류상의 문제이지만 이 층의 석영석기들은 구별하기 힘든 자연석이 상당수 포함되어 있을 것으로 보인다. 그러나 일단 여기서 언급된 석기재료와 석기제작기술, 석기의 종류 및 특징을 살펴보고자 한다.

(가) 석기재료

이 집자리에는 19종의 석기재료가 소개되어 있는데 이 가운데는 잘 쓰이지 않은 것도 포함되어 있다고 본다. 석영·거정화강암·화강편마암·반암·흑운모편암·각섬석·석영편암·규장암·편암·장석·유문암·화강암·판암·규질암·규암·흑요석·수정·사암·벽옥 등이 있으며 이 중에 반암·규장암·장석·유문암·규질암·규암·흑요석·수정·사암·벽옥 등은 고운 입자의 석기재료로서 박편이 많다고 하였다.

(나) 석기제작기술

여기서는 직접타격법과 돌날 간접타격법이 다 관찰되며 특히 다듬기에 있어서 오리냐시앙기술이 보인다고 한다.

(다) 석기

이 집자리에서는 모두 14종의 석기가 분류되었으며 다음과 같다.

주먹도끼(<그림 20>⑤)

이것은 2개가 있으며 모두 타원형으로 양면석기인데 석기의 표면에 자연면이 일부 남아 있다. 그 중 한 개는 꽤 큰 편으로 크기는 14.3×8.0×4.2㎝이다.

찍개(<그림 20>⑥)

모두 59개의 찍개가 분류되었는데 쵸퍼가 40개, 쵸핑-툴이 18개로 구분되며, 둥근 석기로 분류되었던 1개가 둥근 찍개 즉 쵸핑-툴로 여기에 포함되었다. 이 둥근 찍개의 크기는 11.5×9.8×3.3㎝이다.

찌르개(첨기, <그림 20>⑦)

이것은 모두 414점인데 창끝·화살촉 등으로 나뉘며 이 가운데 큰 것 2점은 창모양이다. 크기는 14.6×9.3×3.0㎝이다.

긁개(<그림 21>①·②)

석기 가운데 가장 많은 639점이며, 볼록날 351점, 오목날 21점, 직선날 189점, 마줏날 32점, 볼록-오목날 44점, 볼록-직선날 2점으로 구분되었다. 이 중에 돌날로 만든 긁개도 보인다. 박편 등부분의 자연면에 가벼운 다듬기를 한 작은 긁개가 있다(<그림 21>②). 크기는 4.6×5.4×1.2㎝이다.

밀개(끝긁개, <그림 21>③)

이것은 모두 598점으로 긁개 다음으로 많다. 부채형 153점, 대패형 115점, 콧날형 긁개 109점 등이며 그 밖에 작은 형태의 밀개도 많다.

주먹괭이(<그림 21>④)

7점으로 잡는 부분과 석기 끝을 잘 다듬었고 길이 32.5㎝ 되는 것도 있다.

톱니날(<그림 21>⑤)

이것은 모두 114점인데, 양날 14점, 외날 38점(크기 5.2×4.9×2.1㎝)이며, 불규칙한 것이 62점 된다고 하였다.

기타

그 밖에 자르개(칼) 79개, 째개 75개, 깎개 21개, 주먹대패 52개, 새기개(조각칼, <그림 20>⑧) 584개, 뚜르개(송곳, <그림 21>⑥) 86개, 홈날 20개, 돌날 8개, 세형돌날석핵(<그림 21>⑦·⑧) 등이 있으며, 이 가운데는 전형적인 후기 구석기가 포함되어 있으므로 이들은 집자리가 발견된 후기 구석기문화층을 잘 나타내준다고 하겠다.

나) 제원 창내유적의 석기

충북 제원군 사기리에 위치하여 충주댐 수몰예정지구에 있던 이 유적은 1982년부터 1983년까지 발굴조사되었으며 발굴 당시는 제원 사기리 C지구라고 불렀으나 그 후 간단하게 창내유적이라 하였다. 이 유적은 남한강 중류에 자리잡고 있는 야외유적이며 발굴을 통해 밑으로부터 모두 7개의 지층이 구분되었는데 후기 구석기문화층은 밑의 Ⅱ층에 해당한다.201) 창내유적에서 발굴된 석기는 일반적으로 후기 구석기의 특징을 보여준다 하겠다.

(가) 석기재료

이 곳에 사용된 석기재료는 대부분이 근처 강가에서 구할 수 있는 강자갈돌인데 암질로서는 유문암·규암·석영·반암·혈암·흑요석·규암질판암·규장암·판암·이암 등이다. 이 중에 석영이 가장 많이 사용되었고(64%), 그 다음은 규질혈암(11%), 혈암(Shale, 9%), 이암(9%) 등의 순서였다.

(나) 석기제작기술

대부분의 석기는 직접타격법으로 만든 박편을 2차가공하여 만들었지만 일부는 간접타격법으로 돌날을 만들었다고 하며 잔손질도 독특하고 석기를 다듬을 때는 가압법도 사용하였다 한다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

발굴된 유물은 5천여 점인데 그 가운데 석기는 514점으로, 큰석기 119점, 박편석기 319점, 기타 76점으로 분류되었다. 다시 큰석기가 찍개 69개, 주먹도끼 47개, 사냥돌 3개로, 박편석기가 긁개 111개, 밀개 70개, 자르개 40개, 째개 25개, 톱니날 31개, 홈날 21개, 새기개 21개로 분류되었다.202)

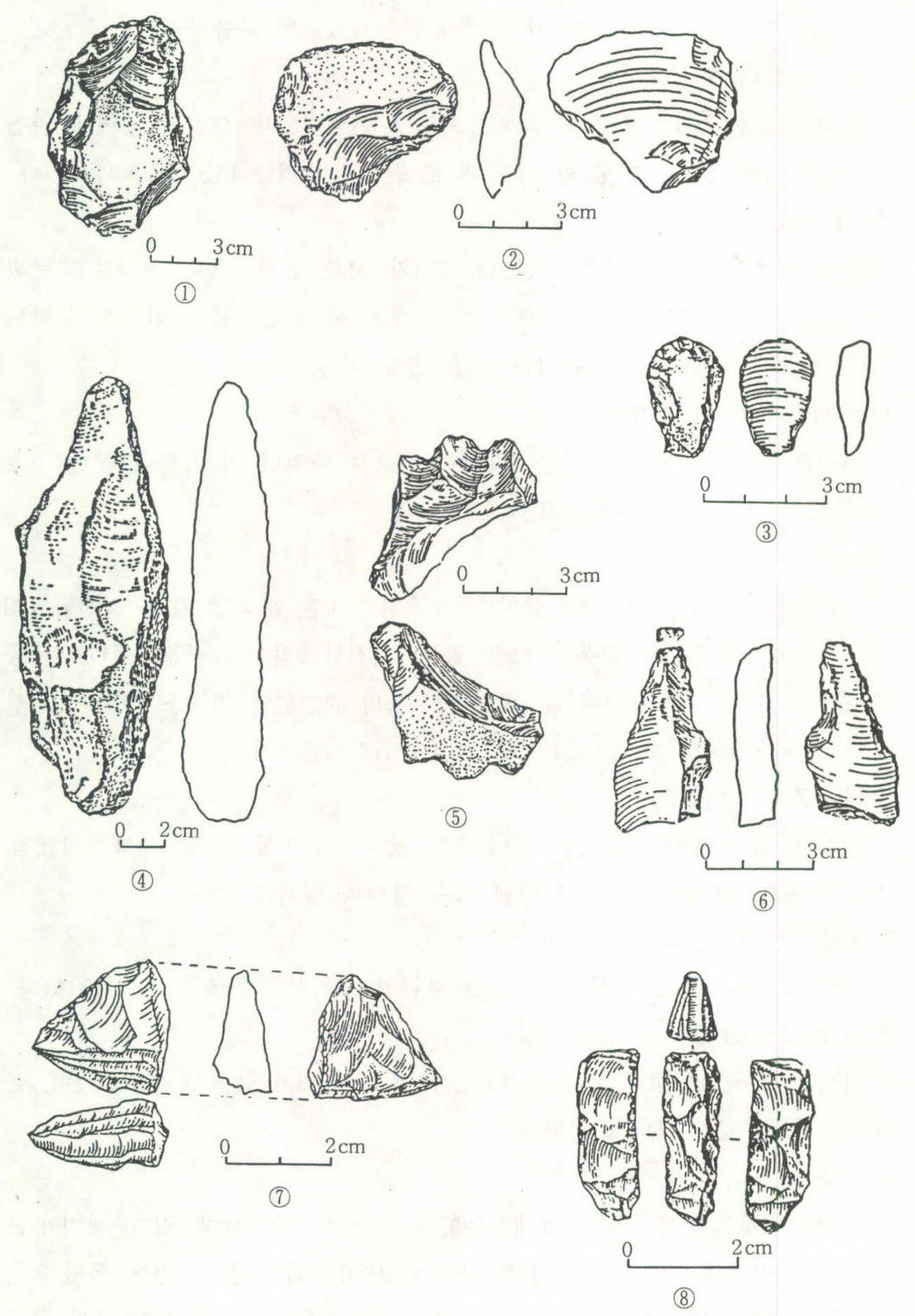

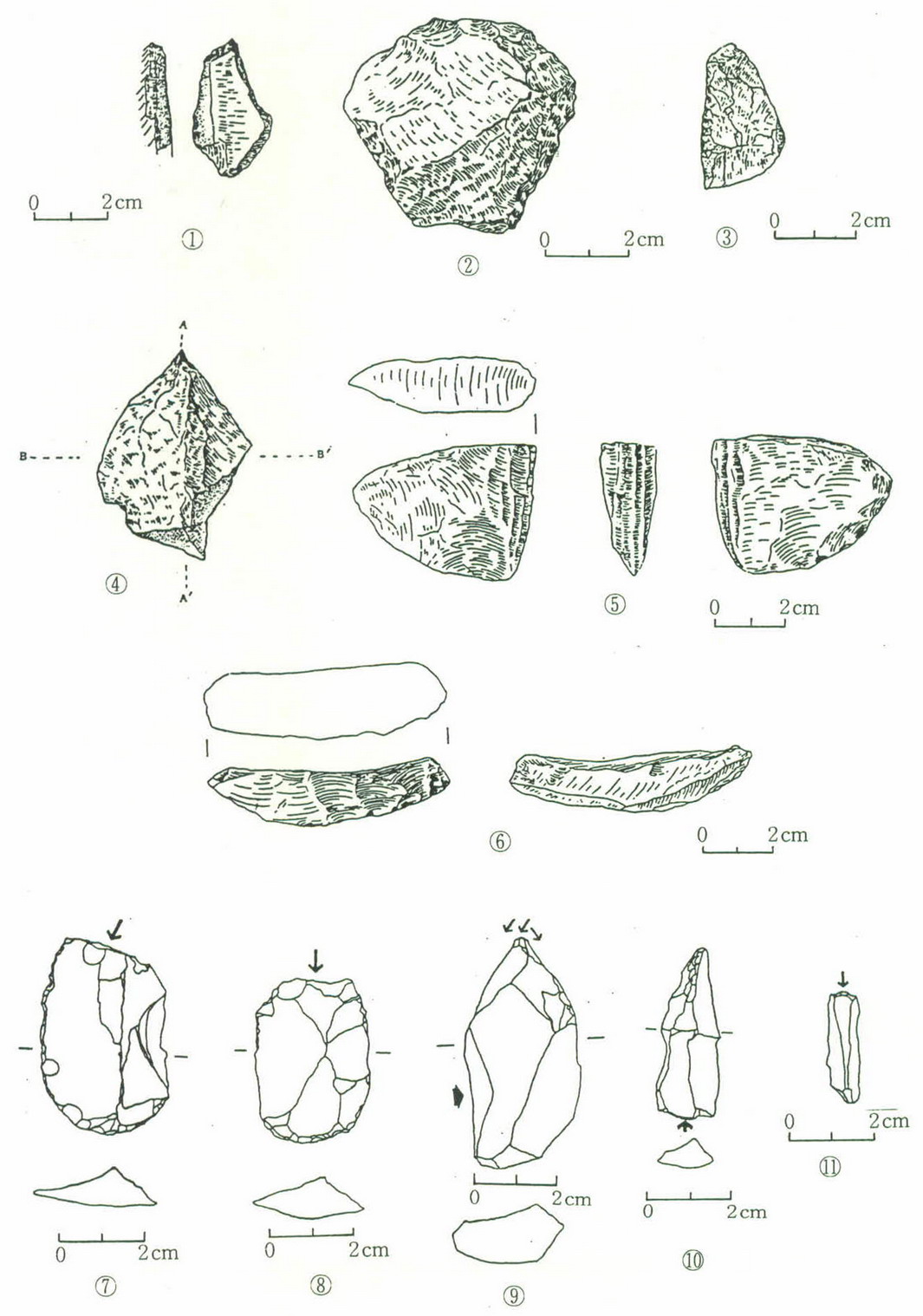

주먹도끼(<그림 22>①)

이것들은 유문암자갈돌과 규암의 모난돌 등에서 박편을 떼낸 다음 그 양면에서 엇갈리게 타격을 가해 주먹도끼형으로 다듬은 일종의 큰 박편석기가 있다. 규암제 석기는 크기가 8.6×6.1×2.9㎝이다.

쌍날찍개(<그림 22>②)

이것의 재료는 주로 석영·반암·혈암자갈돌 등으로 양쪽 면을 엇갈리게 타격을 가하여 만들었다. 이 가운데 하나는 크기가 9.2×8.5×7.6㎝이다.

긁개(<그림 22>③·④)

전부 111개가 분류되어 있는데 혈암·반암·흑요석·규암·석영 등 다양한 석재의 자갈돌 박편을 이용하여 만들었다. 대부분이 볼록날 긁개이다. 이 중에 하나는 크기가 6.1×3.5×1.5㎝이다.

밀개(<그림 22>⑤)

이것은 모두 70개가 소개되었는데 그 중에 둥근 밀개(<그림 22>⑤)가 포함되어 있어 이 유적에서 독특하고 수도 많아 특징적인 석기라고 하였다. 대부분 혈암·규암·규장암·판암 등의 자갈돌에서 떼낸 박편으로 만들었다. 대표적인 것의 크기는 4.5×4.3×1.6㎝이다.

톱니날-자르개

혈암제 박편에 톱니날을 준비한 쪽에 대한 다른 쪽도 크게 톱니날을 준비한 석기로 자르개의 구실하는 부분은 잘 안보인다. 7.2×4.6×1.6㎝ 크기다.

주먹대패

석영판자돌로 만든 볼록-직선날을 보이는 주먹대패이며, 자갈돌을 반쪽 내어 여기에 4번 타격을 가해 날을 만든 것이다. 8.4×7.6×5.3㎝ 크기다.

기타

석기는 아니지만 망치돌과 흑요석 박편이 언급되어 있다. 이 곳의 석기는 석기형태와 날을 만드는 기술이 후기 구석기에 속하는 것으로 설명된다.

다) 수양개유적의 석기

1983∼1985년까지 4차에 걸쳐 발굴조사한 단양 수양개유적은 후기 구석기를 잘 나타내주는 유적의 하나이다. 신단양에서 남서쪽으로 5km가량 떨어진 남한강가에 위치한 이 유적은 발굴을 통해서 모두 5개의 지층이 구분되었다. 제Ⅳ층이 후기 구석기에 해당하는 층으로 Ⅳㄱ층과 Ⅳㄴ층으로 세분되나 후기 구석기는 Ⅳㄴ층에서 주로 나타난다.203) 이 유적의 종합보고서가 아직 나오지 않아 석기의 통계학적 분석을 통한 전체적인 석기의 성격파악은 어렵지만 이미 보고된 내용을 중심으로 살펴보고자 한다.

(가) 석기재료

수양개의 석재는 크게 2가지다. 첫째가 망치돌 또는 모룻돌로 사용된 자갈돌이 있으며 이들은 주로 사암·규암·화강암·거정화강암 등으로 구성되어 있다. 둘째는 주로 석기를 만드는데 사용한 석재로 규질혈암(Silicious shale)이 있으며, 수정과 흑요석도 부분적으로 사용되었다. 수양개유적에서는 전형적인 후기 구석기를 만들기 위해 석영 같은 단단한 차돌보다는 입자가 고운 규질혈암이나 흑요석 같은 석재를 사용한 것이 관찰된다.

(나) 석기제작기술

보고서에는 수양개의 석기제작기술이 주로 망치돌과 모룻돌을 이용한 직접타격법을 사용하였고, 이 방법을 이용한 석기제작장소도 제Ⅳ층에서 몇 군데 발견하였다고 하지만 석기 가운데는 전형적인 돌날에 만들어진 것이 있기 때문에 간접타격법도 사용된 것을 알 수 있으며, 또 가압법도 사용하여 유경첨기 같은 것을 만든 것이 관찰된다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

석기는 모두 크게 7종류로 흑요석 석기는 따로 설명하고 있다.204)

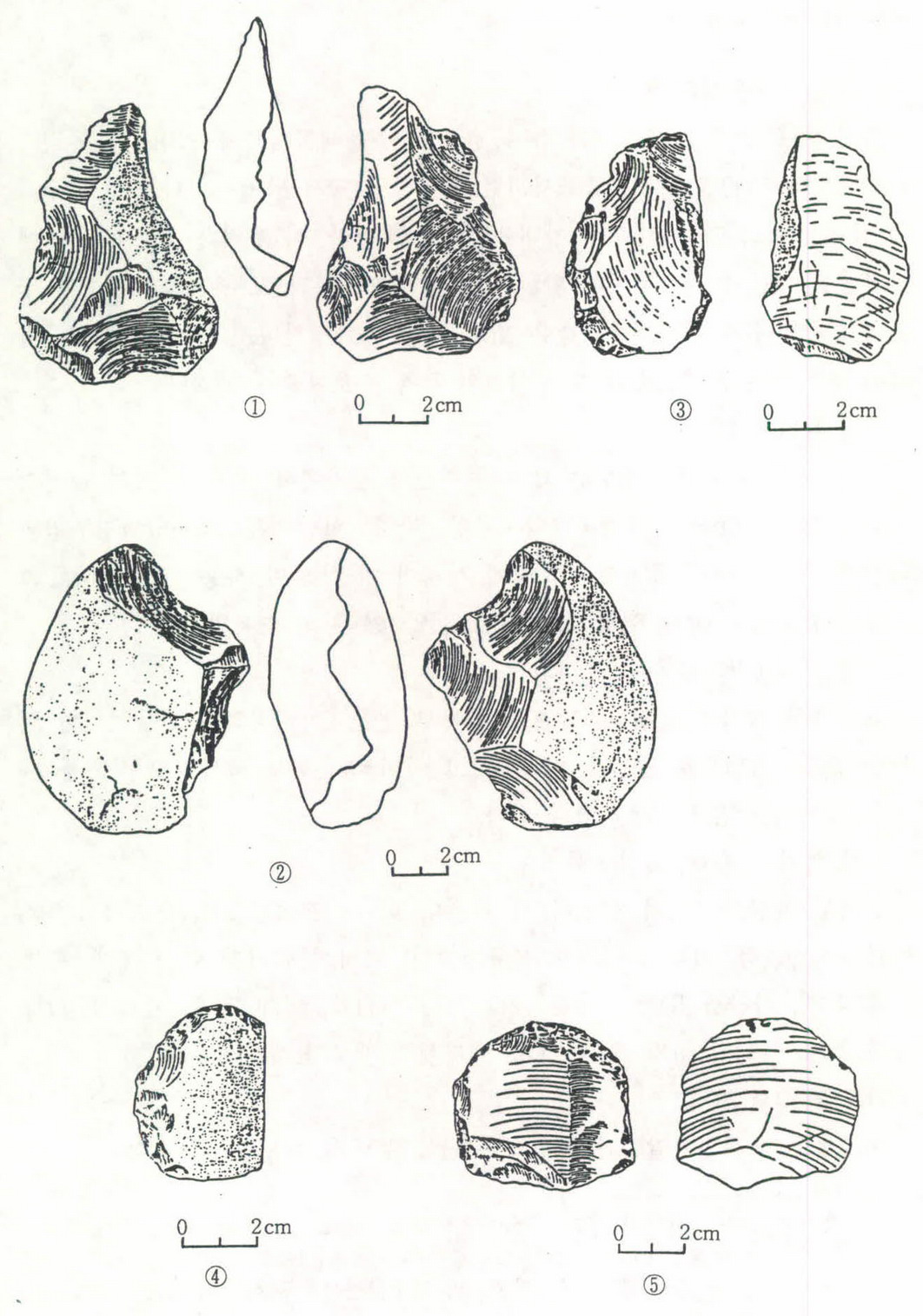

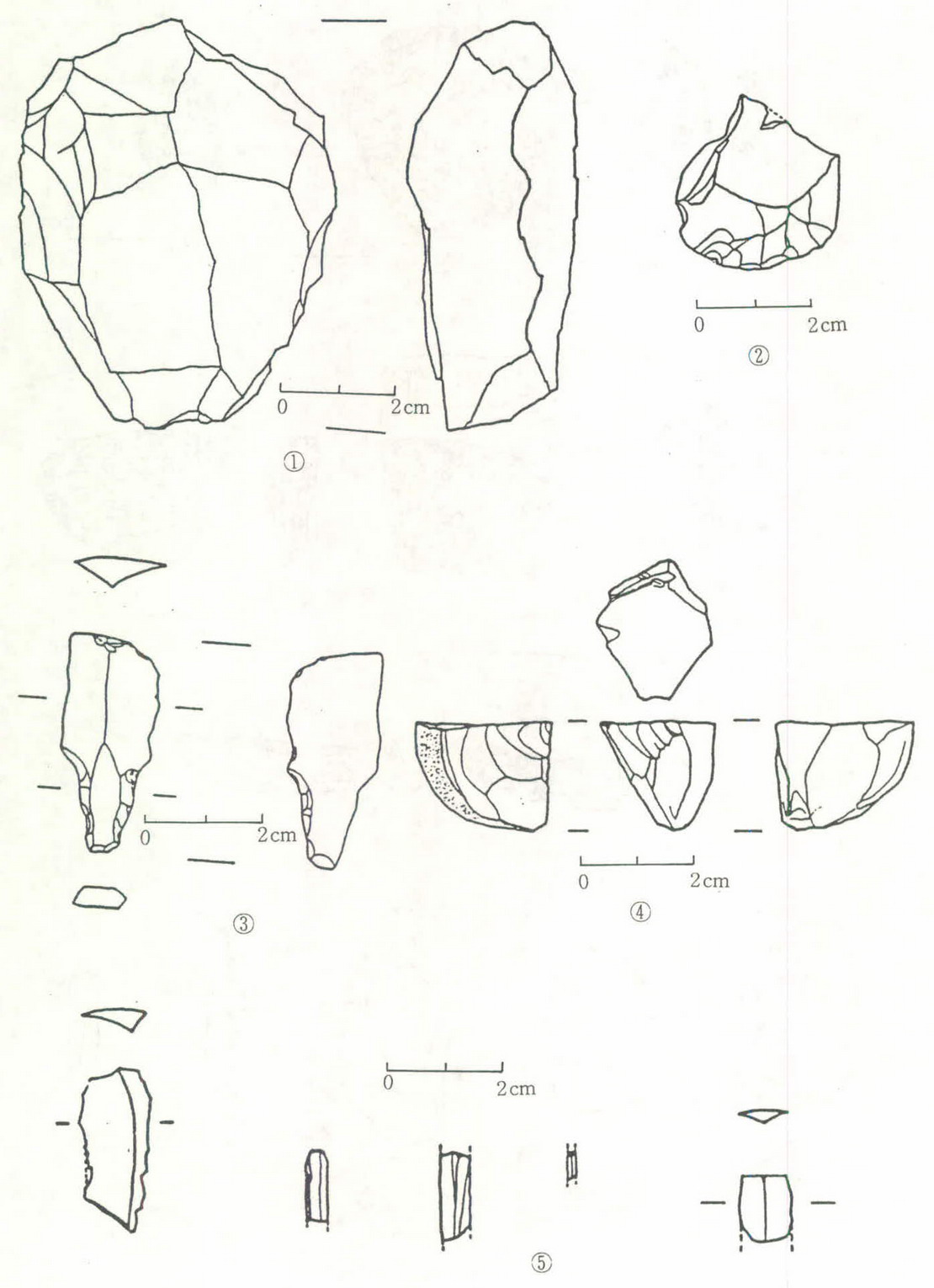

주먹도끼(양면핵석기, <그림 23>①)

이것은 대형·중형·소형 3가지로 분류되었고 대형은 1개가 언급되어 있는데 길이가 30㎝ 정도 되는 크기로 다른 주먹도끼보다 크기에서 차이가 많이 나는 석기이다. 이러한 것은 후기 구석기에서 찾아보기 어려운 형태로 석기의 분류기준에서 오는 차이라고 보며 이것은 오히려 돌핵에 해당하는 유물이다. 중형의 주먹도끼는 4개가 소개되어 있는데 길이 13.30∼11.32㎝, 폭 9.94∼8.48㎝, 두께 4.88∼1.98㎝를 나타내며 형태는 전체적으로 납작한 편이다. 이것은 보고자가 주먹도끼라고 분류하고 있지만 주목해야 할 대단히 중요한 점은 양면핵석기가 그대로 사용된 것이 아니라, 후기 구석기유적에서 상징적으로 나타나는 세형돌날을 만드는데 사용된 세석인석핵 또는 두터운 유선형긁개를 만들기 위한 전단계의 석핵으로 분류되는 유물이라는데 있다. 소형의 주먹도끼는 1개가 있으며, 크기는 길이 7.6㎝, 폭 5.88㎝, 두께 2.08㎝이다.

찍개(쵸핑-툴·양면찍개, <그림 23>②)

모두 4개의 형식으로 분류되어 있으나 별 의미가 있다고는 보기 힘들다. 이것들은 크기별로 분류되었는데 쵸핑-툴은 제작기술면에서 정의되기 때문에 크기에 따라 분류해서 찾을 수 있는 형식학적 특징은 별로 없다.

유경첨기(슴베찌르개, <그림 23>③)

유경석기는 모두 45점이 수집되었는데 이 가운데 첨기는 42점이다. 석기의 꼭지를 만드는 방법 중에 석기의 윗면 2방향만 다듬고 그 단면은 직사각형 또는 사다리꼴로 만든 것이 제일 많아 35개가 이에 해당하며 수양개 유경첨기의 제작상 특징이라고 할 수 있다. 석기의 크기는 4∼8㎝이며 평균 크기는 6.2㎝이다. 석기재료로는 주로 혈암을 사용하였으나 일부 흑요석과 석영도 이용하였다.

긁개(<그림 23>④)

긁개는 여러 종류로 분류할 수 있는 석기인데 여기서는 5점만 언급되어 있다. 주로 석기의 날모양에 따라 5가지로 설명하고 있는데 ①직선날, ②직선날-홈날, ③직선날-볼록날, ④둥근날, ⑤양쪽기운날-오목날·새기개 등으로 설명하고 있다. 석기재료는 주로 혈암이고 드물게 반암도 사용하였다. 석기의 크기는 길이 11.0∼6.52㎝, 폭 10.1∼3.84㎝, 두께 2.6∼1.3㎝ 사이에 해당한다.

밀개(끝긁개, <그림 23>⑤~⑧)

이것은 뚜렷한 40점을 대상으로 날의 잔손질 방향을 분류하여 구심식 15점, 반구심식 2점, 비구심식 8점, 기타 15점으로 나누었다. 잔손질의 특징은 오리냐시앙식이 보인다고 한다. 대표되는 석기 4점은 석기의 날모양과 복합되는 석기를 골라 서술하였는데 ①밀개-새기개, ②볼록날 밀개, ③둥근밀개, ④돌날밀개 등이며 이들의 석재로는 혈암과 반암을 함께 사용하였다. 우리 나라 후기 구석기의 특징인 끝긁개(밀개)가 잘 나타나 있다. 석기의 크기는 길이 10.8∼3.4㎝, 폭 3.2∼2.39㎝, 두께가 1.4∼0.75㎝ 사이에 해당한다.

배모양밀개(유선형긁개, <그림 23>⑨)

이것은 모두 50여 점에 이르며205) 석재는 규질셰일(혈암)이 80%, 그 밖에 반암, 쳐트(Chert, 각암), 흑요석 등을 사용하였다고 한다. 수양개에서 말하는 배모양의 밀개는 유선형긁개를 말하는데 전형적인 것과는 차이가 난다. 우선 전체적인 기술은 일본의 유우베츠(湧別)기술과 같으며 이는 본래 세형돌날을 만들고 남은 석핵을 의미한다. 굳이 밀개로서 사용한다면 가능하기도 하지만 본래의 유선형긁개와는 그 형태가 많이 다른 것을 알 수 있다. 서구의 오리냐시앙문화에 대표적으로 나타나는 유선형긁개와는 형태적으로 많은 차이가 난다. 그러나 수양개의 이러한 석기는 시베리아·중국·몽고·일본의 것과 비교하여 편년과 전파경위를 밝히는 것이 중요하다.

주먹칼(<그림 23>⑩)

모두 9개로 분류된 것으로, 길이가 20㎝ 이상이고, 너비가 6∼7㎝ 되는 형태의 석기인데, 석기의 날은 모두 일면 또는 양면에 잔손질하여 만들었으며 모양은 직선날이다. 여기서 칼의 날을 잔손질하여 만들었다고 하였으나 원래 칼날은 날카로운 부분을 이용하기 때문에 잔손질하여 만들었다는 칼날은 적합하지 않다. 석기재료는 규질혈암을 사용하였으며, 석기의 크기는 길이 22.3∼14.75㎝, 폭 7.2∼6.0㎝, 두께 3.65∼1.7㎝ 사이에 해당한다.

흑요석 석기

수양개유적에서 흑요석으로 만든 유물이 수집된 수는 100여 점에 달하며, 이 가운데 석기로 분류된 것은 밀개가 7점, 긁개 4점, 조각칼 2점, 첨기 1점, 째개가 1점 있다. 그 밖에 세형돌날 1점 나머지는 모두 부스러기에 속한다. 수양개의 흑요석 석기는 규질셰일 석기와 함께 이 곳의 후기 구석기의 형태와 석기제작기술을 연구하는데 좋은 자료로 평가된다.

라) 상무룡리 A지구유적의 석기

양구 상무룡리의 발굴지역인 1·2지역은 1987년·1989년에 걸쳐, 3·4지역은 1987년·1988년 각각 2차에 걸쳐 발굴하였다. 그런데 후자의 3지역 A지구에서는 후기 구석기시대의 흑요석제 석기가 많이 나와 우리 나라의 후기 구석기를 연구하는데 좋은 자료를 제공하였다고 생각된다.

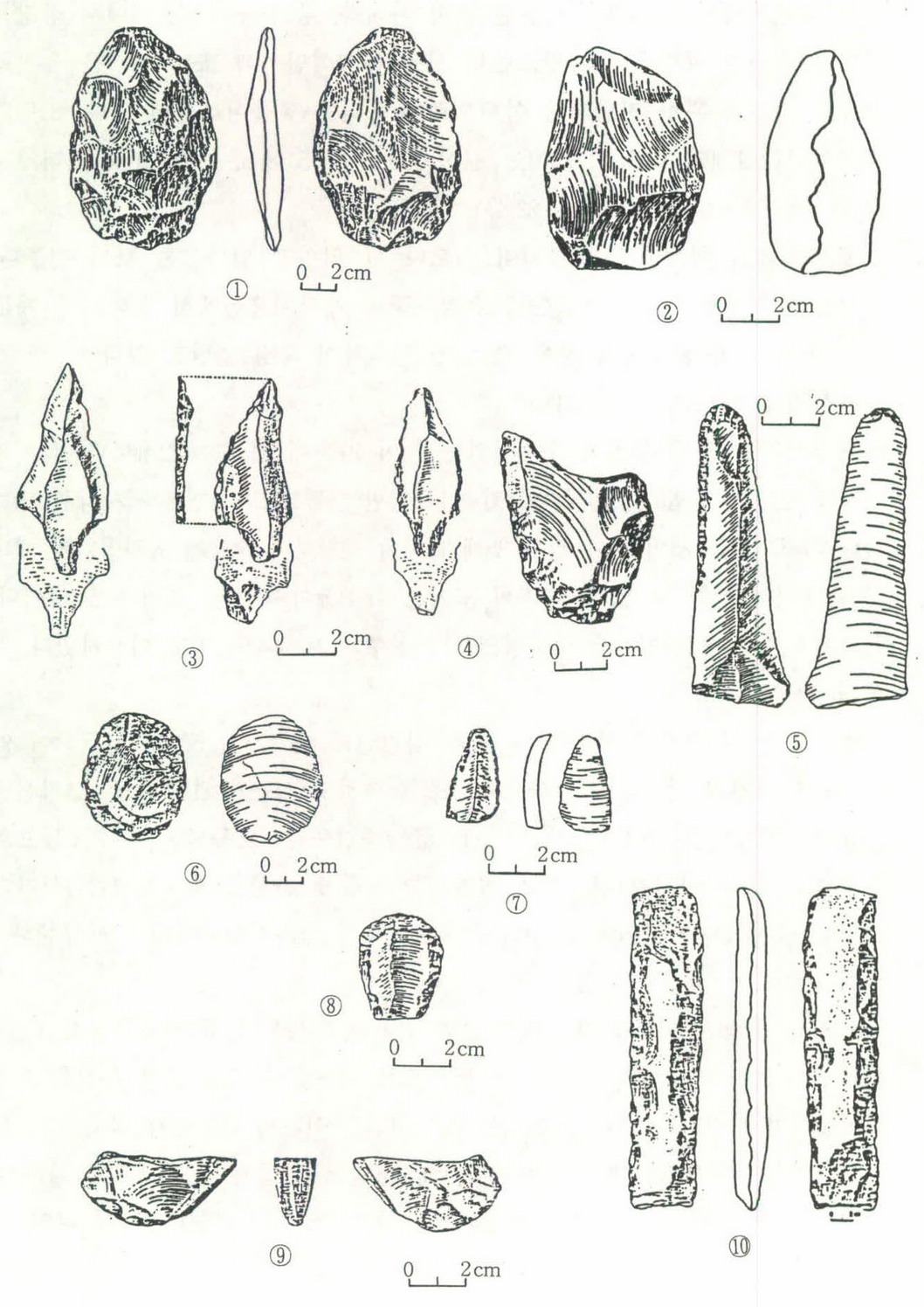

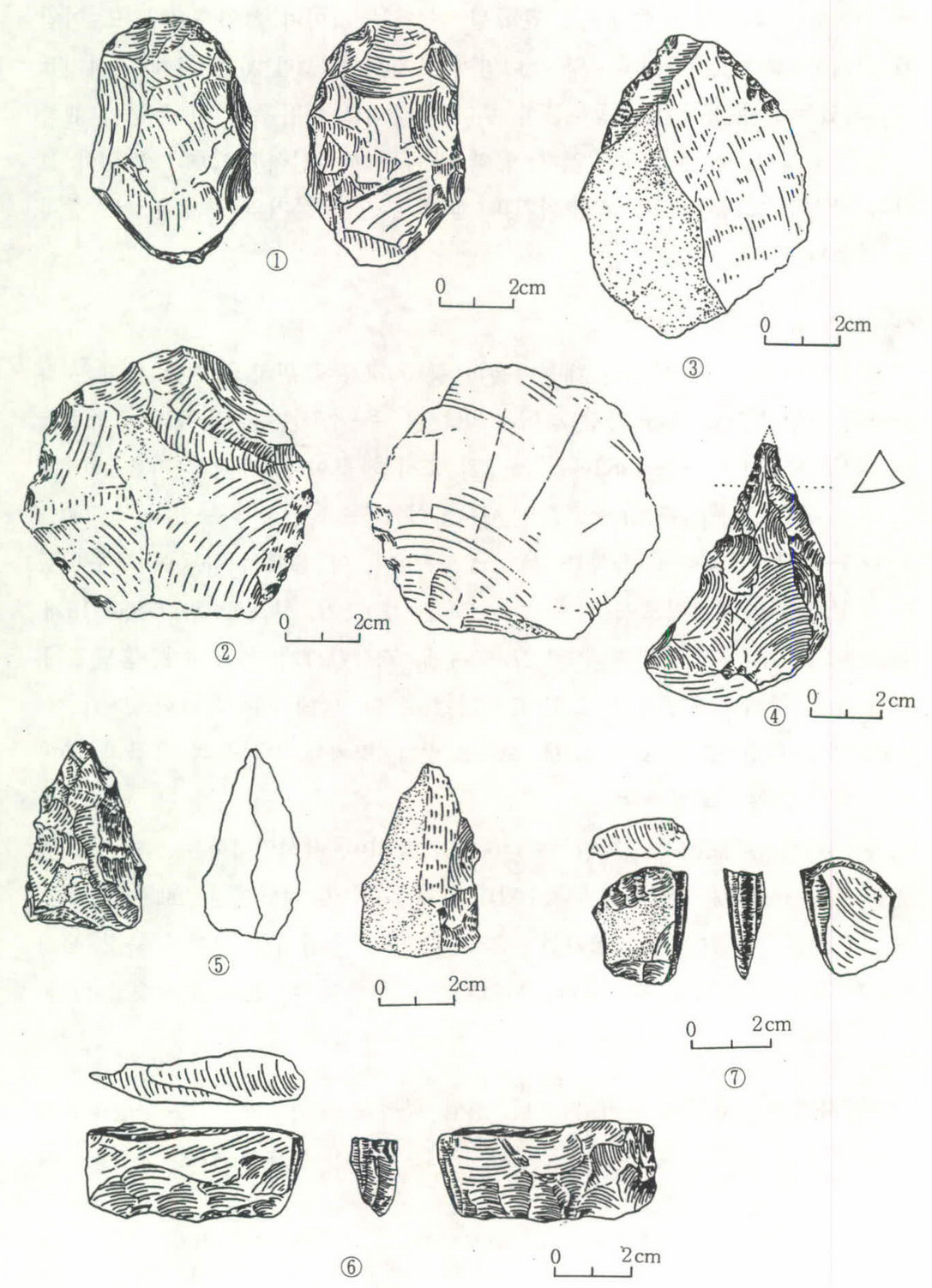

이러한 흑요석 석기들이 발견된 상무룡리 A지구의 지층은 표토로부터 깊이가 18∼25㎝ 사이에 해당하는 층으로 갈색 점토층에 속하며 1988년 2차 발굴 당시 이 석기들이 지층에서 발견되었다. 흑요석제 유물 60점 중 6개(긁개)는 발굴구덩이내의 표토에서 채집된 것이고 나머지 54개는 지층에서 발견되었다.206) 이 유물들은 긁개(<그림 24>①·②)가 31개, 끝긁개(<그림 24>③·④)는 2개, 조각칼(<그림 24>⑤·⑥)이 8개, 돌날(<그림 24>⑦·⑧)이 13개로 분류되었다. 일반적으로 이 석기들의 크기는 길이가 3.0∼3.5㎝, 폭이 1.5∼2.0㎝, 두께가 0.1∼1.0㎝ 정도 된다. 따라서 이 유적에서 나온 석기의 특징은 작은 크기에 속하며 무엇보다도 간접타격법인 돌날제작기술이 보이지 않고 전부 직접타격법으로 만든 작은 박편을 2차가공하여 만들어졌다는 점이다. 이러한 석기제작기술이 석재가 좋은 흑요석에도 적용된 것은 앞으로 우리 나라 후기 구석기의 석기제작기술을 연구하는데 참고가 되리라고 본다.

마) 승주 곡천유적의 석기

주암댐 수몰지역에 있는 이 유적은 구제발굴의 일환으로 1986년에 1차, 1987년에 2·3차, 1989년에 4차에 걸쳐 발굴된 곳이다.207) 곡천유적은 전남 승주군 송광면 우산리의 곡천마을 구릉사면에 위치하며 발굴구역은 곡1∼3지구로 나뉘는데, 곡1지구에서는 19개의 지층이, 곡3지구에서는 11개의 지층이 구분되었다. 후기 구석기에 속한다는 곡3지구의 Ⅳ층은 황갈색 점토층이다.

이 층에서 발굴된 유물과 석기의 총수는 알 수 없으나 석기는 조각칼(<그림 25>①)·②), 긁개(<그림 25>③), 뚜르개(<그림 25>④) 등 4종류가 분류되었고, 이 중에 조각칼이 많이 나온다고 하였다. 그 밖에 우리 나라 후기 구석기의 상징적 유물인 세석인석핵(<그림 25>⑤)과 여기서 떨어져 나온 세석인석핵박 편(<그림 25>⑥) 그리고 돌망치·돌핵·박편 등이 함께 발굴되었다고 하였다.이 유적의 석기재료는 보통 석영·규암·반암·이암 등이 보이는데 후기 구석기문화층에서는 주로 반암과 이암이 사용되었다 한다.

바) 승주 신평리 금평유적의 석기

이 유적 역시 주암댐 수몰지구의 구제발굴의 일환으로, 1986년에 1차로 이 곳에서 지석묘를 발굴조사하였고, 1987년에는 2차로 후기 구석기유적을 발굴하였다.208) 유적의 위치는 전남 승주군 송광면 신평리 금평의 보성강 하안단구에 있으며 지층은 아래로부터 위로 50∼150㎝ 두께의 자갈층, 150∼300㎝ 두께의 자갈점토층, 50∼100㎝ 두께의 점토층 순으로 쌓여 있는 것이 구분되었다. 후기 구석기문화층에 속하는 층은 맨 위층의 점토층이며 토양 종단면상 B2에 해당하는 층이라 한다.

발굴된 유물은 209점 중 석영제는 114점, 이암제는 92점, 석기로 분류된 것은 모두 이암제로 끝긁개(<그림 25>⑦·⑧) 2점, 조각칼(<그림 25>⑨) 1점, 첨기(<그림 25>⑩) 1점 등이다. 그 밖에 사용된 이암제 유물이 5점 있으며 그 중에 세석인(<그림 25>⑪)이 1점 포함되어 있다. 기타 유물들은 박편 21점, 돌날 29점, 돌핵 4점, 부스러기 146점이 있다. 여기서도 전형적인 돌날은 석기용으로 쓰인 것 같지는 않다.

사) 승주 덕산리 죽산유적의 석기

죽산유적도 주암댐 수몰지구의 구제발굴로 조사된 유적이며 1988년에 발굴한 곳으로, 전남 승주군 덕산리 죽산의 마을 입구에 형성되어 있는 사면붕적층(Colluvium)의 고토양층에서 후기 구석기가 발견되었다고 하였다.209) 이 유적의 지층은 위로부터 아래로 5개가 구분되었고 4층이 붉은색의 점토성분이 많이 섞인 사면붕적층으로 후기 구석기문화층에 속한다.

발굴된 유물은 200여 점인데 석기 3점, 박편 14점, 돌날 3점, 돌핵 4점 등으로 분류되었다. 석기는 석영과 이암으로 만들었으며 쵸핑-툴(<그림 26>①)이 1개 있는데 이것은 돌핵으로 분류될 수 있는 것이며 석영제이다. 또 이암제 긁개(<그림 26>②) 1개와 역시 이암제 유경석기(<그림 26>③) 1개가 석기로 분류되었는데 유경석기는 앞부분이 부러진 상태로 처음부터 이 부분이 뾰족하게 가공되었는지는 알 수 없다. 돌핵 중에는 세석인석핵(<그림 26>④)이 보이며 세석인(<그림 26>⑤)·유경석기와 함께 후기 구석기의 특징을 보여준다고 하겠다.

아) 화순 대전유적의 석기

전남 화순군 남면 사수리 대전마을의 북쪽 구릉에 위치하는 이 유적은 화순에서 동남쪽으로 10km가량 떨어져 있는데, 주암댐 수몰지구유적 구제발굴에 의해 1987년에 1차, 1989년에 2·3차 조사한 곳이다. 유적의 지층은 밑에서 위로 7개로 나눈 후 Ⅱ∼Ⅴ층을 세분하여 모두 12개로 나누었다.

후기 구석기문화층에 속하는 것은 Ⅴa층이며, 이 층에서 유물이 모두 487개 발굴되었는데 석기로는 밀개(<그림 27>①·②) 8개, 긁개(<그림 27>③) 16개, 송곳(<그림 27>④) 3개, 첨기(<그림 27>⑤) 7개, 조각칼 7개, 찍개 4개, 홈날 5개, 째개 3개, 주먹대패 2개 등으로 분류되었고, 그 밖에 세석인석핵 3개(<그림 27>⑥·⑦), 박편 25개, 돌핵 14개, 모룻돌 2개, 망치돌 2개 등의 유물과 나머지는 기타로 분류되었다.210)

사용된 석기재료는 석영맥암·이암·반암 등이며, 세석인석핵은 이암으로 만들었고 밀개·긁개·첨기·송곳·주먹대패 등은 주로 석영맥암으로 만들었다. 이 문화층의 석기는 밀개·조각칼·송곳 등 후기 구석기형 석기와 특히 세석인석핵 등이 발견되어 우리 나라 후기 구석기문화의 한 면을 보여주고 있다.

자) 옥과유적의 석기

옥과유적은 2곳으로 되어 있는데, 전남 곡성군 옥과면에 있는 주산리유적과 여기서 옥과천을 따라 하류로 4km 정도 떨어진 입면에 있는 송전리유적으로 나뉜다. 이 유적들은 1990년에 발굴과 시굴을 실시하여 후기 구석기가 출토된 곳이며,211) 전자는 발굴은 되었지만 문화층이 교란되어 있어서 석기의 원 위치는 알 수 없는 곳으로 177점의 유물이 수집되었다. 유물의 대부분은 이암제로 이 가운데 석기는 밀개(<그림 28>①·②) 3개, 톱니날(<그림 28>③) 1개와 그 밖에 박편 49개, 돌핵 3개, 부스러기 등으로 분류되었다. 석기 중 밀개 1개(<그림 28>②)는 후기 구석기의 전형적 형태를 보여준다.

송전리유적도 대부분이 교란된 상태이나 2차 시굴갱에서는 비교적 괜찮은 상태의 지층을 구분하였다고 한다. 문화층은 지표하 30∼50㎝에 해당하는 부분으로 Silt가 섞인 점토층이다. 이 시굴갱에서 중요한 유물이 대부분 출토되었다고 하며 교란된 층에서 발견된 유물과 함께 석기 등을 분류하였다. 송전리유적의 유물 총수는 241점이며, 석기로는 밀개(<그림 28>④) 1개, 긁개(<그림 28>⑤·⑥) 3개, 톱니날(<그림 28>⑦) 1개와 사용된 석기 2점 등 7개로 분류되었고, 그 밖에 세석인석핵(<그림 28>⑧·⑨) 2개, 석핵 1개, 박편 90개, 돌날 13개, 기타 101개 등으로 구분되었다. 후기 구석기의 특징으로는 밀개와 세석인석핵에서 잘 찾아볼 수 있으며, 세석인석핵 중에는 중국·일본 등의 같은 석핵제작기술과 비교되는 것이 있어 주목된다.

| 197) | 孫寶基,<석장리의 새기개·밀개문화층>(≪韓國史硏究≫ 5, 1970). ―――,<舊石器文化>(≪한국사≫ 1, 국사편찬위원회, 1973). ―――,<석장리 후기 구석기시대 집자리>(≪韓國史硏究≫ 9, 1973). |

|---|---|

| 198) | 孫寶基, 위의 글(1973a), 38쪽. |

| 199) | 孫寶基, 위의 글, 39쪽. |

| 200) | 孫寶基, 앞의 글(1973b), 32∼47쪽. |

| 201) | 박희현,<제원 사기리 후기 구석기유적발굴조사보고>(≪충주댐수몰지구 문화유적발굴조사종합보고서≫ Ⅰ, 충북대 박물관, 1984). ―――,≪제천 창내 후기 구석기문화의 연구≫(연세대 박사학위논문, 1989). |

| 202) | 박희현, 위의 책. |

| 203) | 이융조,<단양 수양개구석기유적 발굴조사보고>(≪충주댐수몰지구 문화유적발굴조사종합보고서≫-고고·고분분야Ⅰ-, 충북대 박물관, 1984). ―――,<단양 수양개구석기유적 발굴조사보고>(≪충주댐수몰지구 문화유적연장발굴조사보고서≫, 충북대 박물관, 1985). |

| 204) | 이융조, 위의 글(1985), 135∼160쪽. |

| 205) | 이융조, 위의 책, 156쪽. |

| 206) | 黃龍渾 外,<慶熙大學校調査>(≪上舞龍里(破虜湖退水地域)遺蹟發掘調査報告≫ 중, 江原道·江原大 博物館, 1989), 515∼516쪽. |

| 207) | 이융조,<우산리 곡천선사유적>(≪주암댐수몰지역 문화유적발굴조사보고서≫Ⅴ-구석기·입석·도요지 : 중-, 전남대 박물관, 1989). ―――,<우산리 곡천구석기유적>(≪주암댐수몰지역 문화유적발굴조사보고서≫Ⅶ-구석기·주거지 : 중-, 전남대 박물관, 1990). |

| 208) | 林炳泰·李鮮馥,<新坪里금평舊石器>(≪住岩댐水沒地域 文化遺蹟發掘調査報告書≫Ⅴ-舊石器·立石·陶窯址 : 중-, 全南大 博物館, 1988). |

| 209) | 李鮮馥 외,<新坪里 금평·德山里 竹山 後期舊石器遺蹟>(≪住岩댐水沒地域 文化遺蹟發掘調査報告書≫Ⅶ-舊石器·住居址 : 중-, 全南大 博物館, 1990). |

| 210) | 尹用賢,<和順 大田舊石器文化의 硏究>(淸州大 碩士學位論文, 1990). 李隆助·尹用賢,<화순 대전 후기 구석기문화>(≪선사와 고대≫ 3, 1992). ―――,<화순 대전 구석기시대 집터복원>(충북대 선사문화연구소, 1992). |

| 211) | 李鮮馥 외,≪玉果舊石器遺蹟≫(서울大 博物館, 1990). |