나. 북한

가) 웅기 굴포리유적의 석기

1963년에 발굴된 웅기 굴포리유적은 위로부터 아래로 모두 7개 지층이 구분되었는데, Ⅴ층이 굴포문화 Ⅱ기인 후기 구석기층에 속한다.

(가) 석기재료

굴포문화 제Ⅱ기층의 석기는 제Ⅰ기층의 주된 석재인 석영과는 달리 대리석·각암 등으로 되어 있는데, 정교한 석기를 만드는데 매우 적합하다.

(나) 석기제작기술

이 문화층의 석기제작기술은 직접타격법보다도 끌 같은 것을 대고 박편을 떼내는 간접타격법이 주로 사용되었다. 이러한 박편을 갖고 석기를 만들 때는 가압법을 사용하여 잔 박편을 눌러 뜯어내 석기를 만드는 기술도 이용되었는데 이런 기술은 Ⅰ기층의 석기제작기술보다 더 발달된 것이다.

(다) 석기의 종류·형태·특징

Ⅱ기층의 유물로는 대리석재 밀개 1점, 검푸른 빛의 각암제 석기 3점이 설명되어 있다.212)

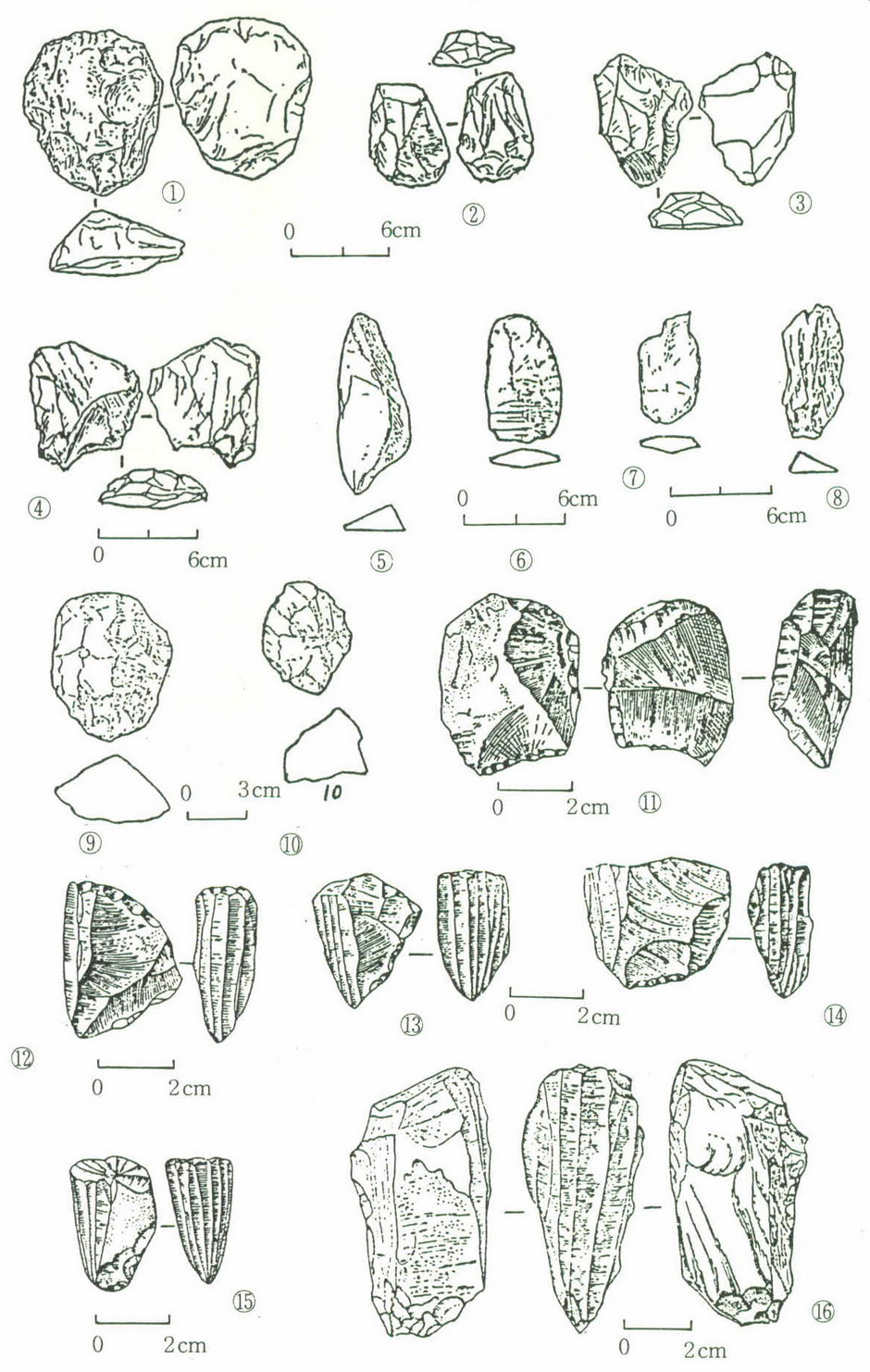

끝긁개(밀개, <그림 29>①)

이것은 밑부분이 편평하고 등부분은 불룩하게 나온 박편의 가장자리를 다듬어서 날을 만든 석기이다. 날부분에는 때린 홈과 조각이 떨어져 나간 자리가 남아 있으며, 날의 일부는 사용하여 무뎌졌고 밑바닥의 일부분도 반들반들하게 달았다. 석기의 크기는 10.0×8.0×3.8㎝이다.

각암 제1석기(<그림 29>②)

석기의 명칭이 나와 있지 않지만 그림에 나와 있는 형태를 보면 끝긁개에 가깝다. 석기의 한쪽이 비교적 넓고 둥근 편이며 모나게 생겼다. 이것은 전면을 가공하였는데 한쪽 면은 전부 가공하였고 다른 면은 둥근 부분만 가공하여 날을 세웠다. 크기는 6.0×4.5×2.3㎝이다.

각암 제2석기(<그림 29>③)

이것은 긁개 또는 칼로 분류할 수 있다고 설명하고 있으며 양면이 가공된 석기이다. 한쪽 면은 다 가공하고 다른 면은 뾰족한 날부분만 가공하였다. 석기의 크기는 8.0×5.5×2.2㎝이다.

각암 제3석기(<그림 29>④)

부정형의 석기로 한쪽만을 가공하였다. 크기는 7.5×6.5×2.2㎝이다.

나) 부포리유적의 석기

함북 웅기 부포리 덕산에서 1964년에 지표채집한 석기들로 그 특성이 굴포 Ⅱ기층의 석기와 같다고 하므로213) 간단히 살펴보고자 한다. 부포리의 석재도 주로 각암이며 간혹 부싯돌도 섞여 있다. 이 곳의 각암은 심히 풍화되어 녹이 나 있지만 속부분은 검푸른 빛이 난다고 하였다. 유물의 종류는 긁개·칼·찍개·돌핵 등이 대표적이다.

긁개(<그림 29>⑤~⑦)

이것은 삼각형·타원형·부정형 등의 형태가 있다.

삼각형 긁개(<그림 29>⑤)

주로 한쪽 면만을 가공하여 날을 만들었고 전체 모양은 삼각형이다. 석기의 크기는 10.5×4.3×1.5㎝이다.

타원형 긁개(<그림 29>⑥)

얇은 박편에 만든 것인데 날부분의 양면을 돌아가면서 비교적 정교하게 다듬었다. 전체 모양은 타원형이며 석기의 크기는 7.3×4.5×0.8㎝이다.

부정형 긁개(<그림 29>⑦)

역시 얇은 박편에 만든 것으로 날부분의 한쪽 면을 돌아가며 비교적 정교하게 다듬고 그 반대편은 대강 손질하였다. 크기는 6.5×4.0×0.5㎝이다.

칼(<그림 29>⑧)

칼의 형태는 삼각형·부정형의 2가지가 있다.

삼각형 칼

이것은 한쪽 면만을 가공한 흔적이 보이며 삼각형의 긴 변을 날로 하였다. 석기의 크기는 6.0×3.0×1.3㎝이다.

부정형 칼(<그림 29>⑧)

이 형태의 것이 2개 있는데, 하나는 박편의 크기가 7.5×3.5×1.5㎝인 것으로 만들었으며 날이 예리하다. 또 하나는 한쪽 날부분만을 날카롭게 손질하였고 잡는 부분은 쥐기 좋도록 다듬었다. 크기는 6.5×4.5×1.5㎝이다.

찍개(쵸퍼, <그림 29>⑨)

이것의 전체 모양은 둥글게 생겼고 석기의 날부분에는 사용한 흔적이 보인다. 석기의 크기는 7.5×6.0×3.5㎝이다.

돌핵(<그림 29>⑩)

이 유물은 만두모양으로 생겼고 높이가 4㎝가량 된다고 하였다.

다) 만달리동굴유적의 석기

평양에서 동쪽으로 40km 정도 떨어진 승호구역 만달리에 있는 이 석회암동굴유적은 북한에서 1979년에 1차, 1980년에는 2차발굴조사를 실시하여 화석인골, 후기 구석기유물, 골기, 동물화석 등 많은 구석기시대에 속하는 유물을 발견하였다 한다.214) 유적의 지층은 크게 3개층으로 위에서 아래로 1층이 위층(신석기층), 2층은 가운데층(후기 구석기층), 3층은 아래층(후기 홍적세층)으로 구분하였고, 이들을 다시 층결이라 하여 퇴적순으로 세분하여 9개로 설명하였다. 후기 구석기층이 발견된 곳은 가운데층의 맨 아랫부분에 해당하는데 석회암이 섞인 회색의 점토층으로 두께가 40㎝가량 된다. 이 층에서 후기 구석기유물이 모두 13점 출토되었는데 석기로 분류된 것은 1점도 없으나, 세석인석핵 8점, 박편 3점, 돌망치 2점이 구분되었다. 석기재료는 세석인석핵 중 규암제 1개, 흑요석제 7개이고, 박편은 흑요석제 2개, 석영제 1개이며, 돌망치는 2개 모두 석영제로 되었다. 이러한 유물 가운데 가장 두드러진 것은 세석인석핵으로 우리 나라 후기 구석기유적에서는 이제 상징적으로 발견되는 돌핵이며 후기 구석기시대의 후기를 나타내주는 유물이다.

만달리동굴의 세석인석핵은 8개 중 7개가 흑요석제이고, 1개가 규암제이기 때문에 석재가 좋아 이 돌핵의 특성을 잘 관찰할 수 있는 것이 장점이다. 보고서에는 흑요석제 돌핵을 각추와 원판형(<그림 29>⑪) 2가지로 구분하였고, 다시 각추형은 겉모양이 삼각형(<그림 29>⑫·⑬) 3개, 사다리꼴(<그림 29>⑭) 1개, 긴사다리꼴(<그림 29>⑮) 2개로 나누었다. 원판형은 1개이며 규암제 1개(<그림 29>(16))는 긴 사다리꼴로 구분하였다. 흑요석제 세석인석핵의 크기는 세석인이 떨어져 나온 옆변의 길이가 보통 2.5∼4.3㎝에 속하며 세석인의 폭은 4㎜ 정도로 나타난다. 또 규암제 세석인석핵의 크기는 길이가 7.5㎝ 안팎이며 여기서 떨어져 나온 세석인의 폭은 큰 것이 1㎝에 달한다.

여기서는 세석인석핵을 형태별로 구분하는 것보다 제작방법으로 구분하는 것이 더 중요한데 제작기술로 구분하면 먼저 세석인석핵의 타격면을 준비된 돌핵에서 가로로 타격을 1, 2번 가해 세석인석핵 박편을 떼어낸 다음 여기서 수직으로 세석인을 떼내는 방법(일본의 유우베츠기술과 비교됨)이 주류를 이루고(<그림 29>⑫·(16)), 그 다음은 세석인을 떼기 위한 타격면을 준비했는데 보통 돌날돌핵의 타격면의 주위를 돌아가며 세석인형태의 박편을 떼낸 면을 준비한 1점(<그림 29>⑮)이 다른 점이다. 흑요석제 박편 2점은 길이가 3∼4㎝에 해당하는 작은 형태이고, 석영제 1점은 길이가 5㎝ 정도이다. 석영제 돌망치 2점은 원래 직경 7.5㎝가량 되는 1개의 자갈이 반으로 깨진 것을 각각 사용한 것으로 사용 흔적이 표면에 잘 남아 있다.

<鄭永和>