나. 예술

신석기시대의 예술은 종교와 밀착되어 있으므로 미술품인 경우에도 사실적이라기보다는 오히려 추상적인 수법으로 어떤 상징적인 의미가 내포되어 있다는 것이 특징이다. 특히 신석기인들이 일상생활에 사용하였던 토기와 도구의 표면에 각종 기하학적인 무늬를 새겨 넣거나 형태도 여러 가지를 보기 좋게 만들었으며 또한 거기에 일정한 예술적 장식을 하였다는 데서도 쉽게 알 수 있다.

즉 평행빗금(平行斜線)은 원시예술에서는 물을 상징하는 것으로 표현되었던 것으로 생각할 수 있으므로 빗살무늬토기에 평행빗금무늬가 일반적으로 새겨져 있다는 것은, 당시의 주민들이 물을 그들의 식량원으로서 중요하게 여겼음을 상징하는 것으로 짐작할 수 있다. 그러나 빗금 방향을 줄에 따라서 엇갈리게 표현한 것도 있는데 이러한 무늬는 단순한 미적인 관점에서 뿐만 아니라 종교적인 의미도 함께 포함된 것으로 보여진다.

신석기시대 후기에는 직선적인 무늬가 곡선적으로 발전하고 또한 줄을 꺾어 돌리는 번개무늬가 새로이 나타나게 되는데, 이 무늬는 만물을 생겨나게 하는 천둥을 상징하는 것으로서 농경의 시작과 더불어 식물의 성장에 필요한 물의 근원인 비와 관련되어 발생하게 되었던 것으로 보고 있다.730)

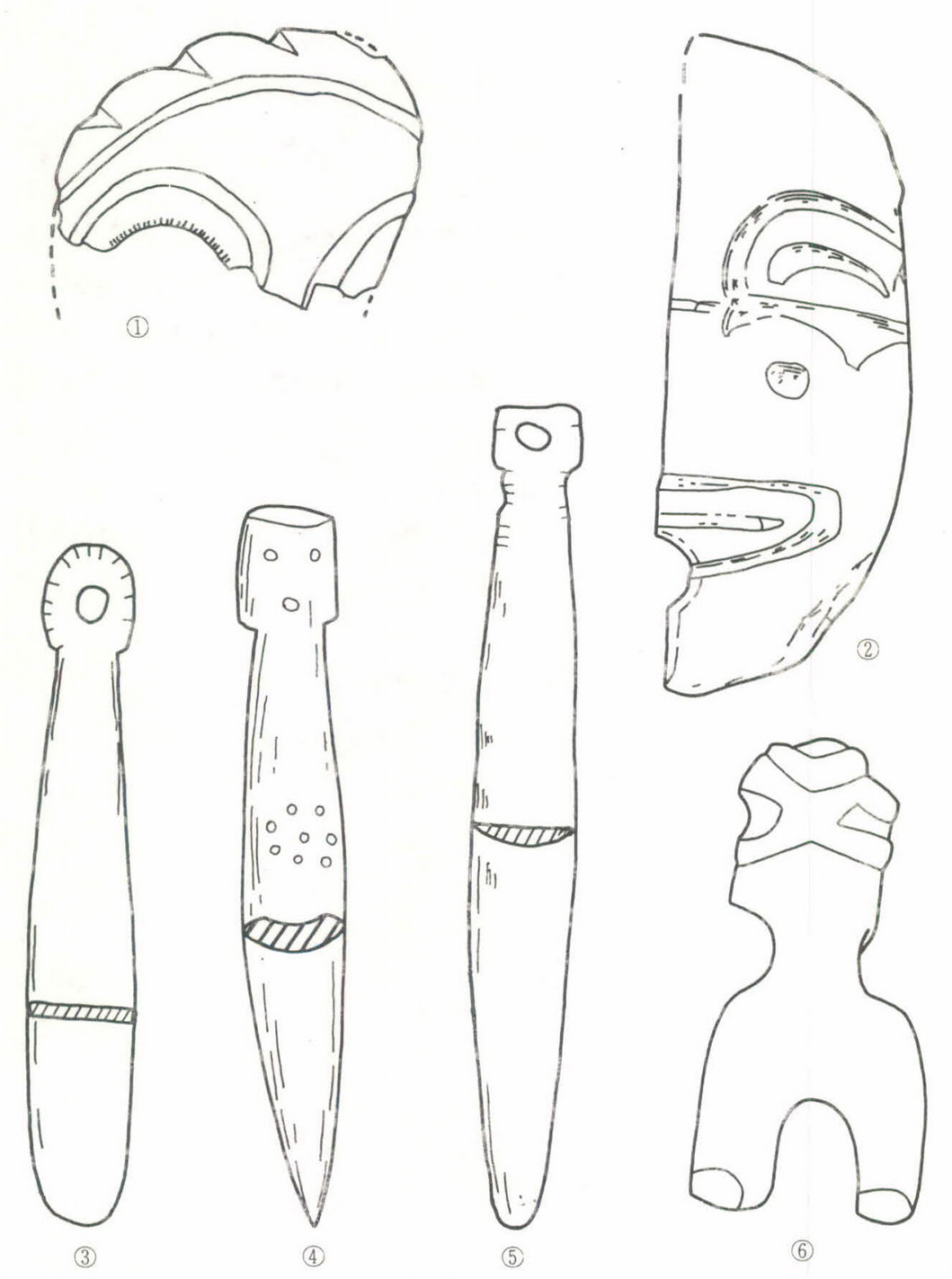

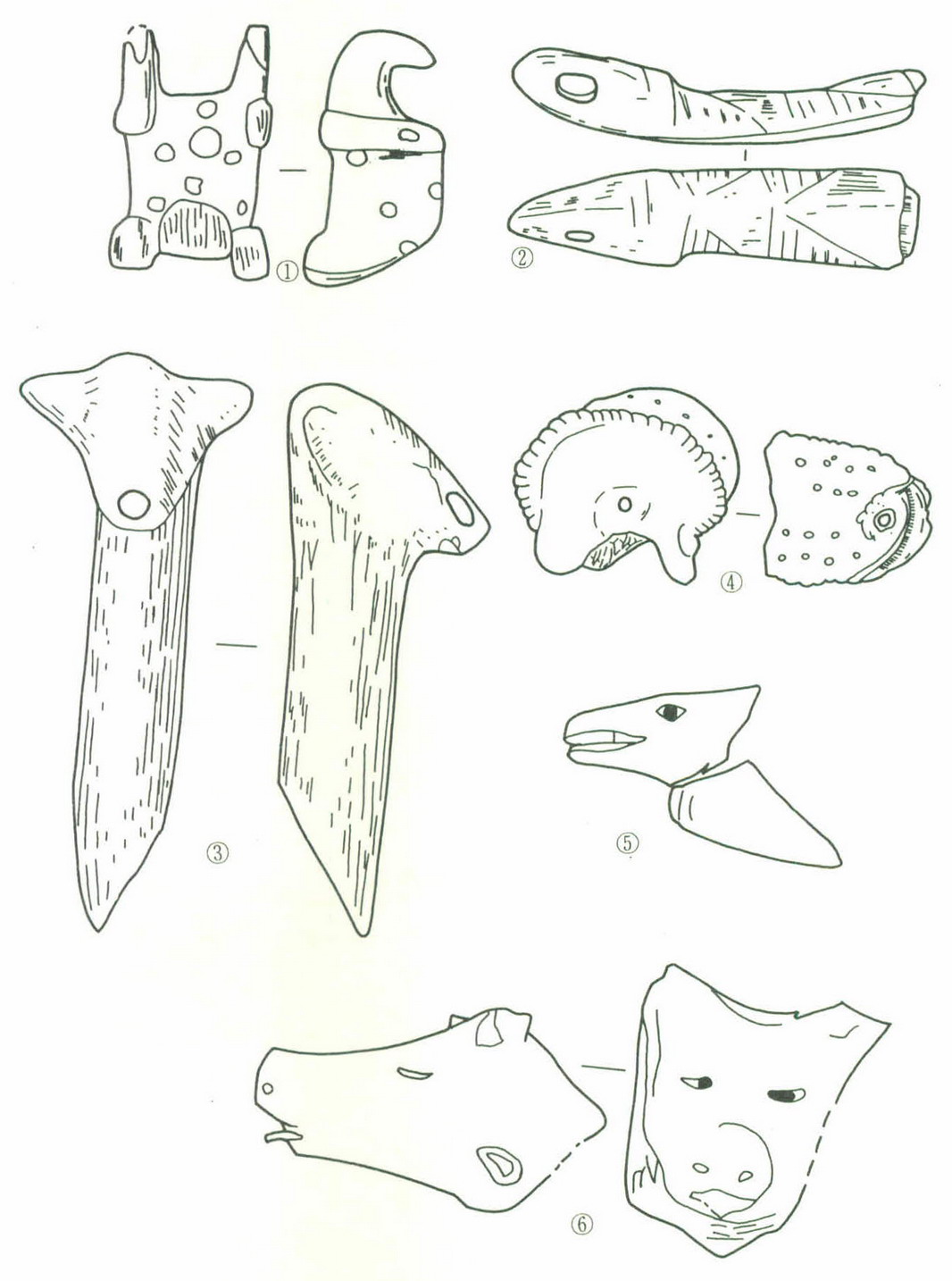

번개무늬 외에도 지탑리유적731)에서 출토되고 있는 물결점줄무늬(派狀點線文)가 새겨진 납작바닥토기, 서포항유적732)에서 출토된 타래무늬(渦文)토기 등과 남해안지방에서 출토되는 덧무늬토기 등은 그릇의 형태와 특징적인 무늬로 보아 상당한 수준의 공예품으로 볼 수 있어 당시 신석기인들의 예술적 재능을 충분히 짐작할 수 있다. 토기 외에도 일상생활에 흔히 사용되었던 가락바퀴나 뼈·뿔연모(骨角器) 등에도 직선적이며 단조로운 무늬가 새겨져 있기도 하지만 점과 선으로 구성된 기하학적인 무늬가 새겨진 것과 자루부분에 어떤 물체를 상징적으로 형상화하여 조각한 것도 보인다. 따라서 신석기시대의 주민들은 일상생활용품에도 장식을 함으로써 예술적인 정서를 표현하고자 하였으며 이후 각종 조각품까지도 만들게 되었던 것이다.

신석기시대에는 주로 사람이나 동물의 형상을 뼈나 돌 등에 새긴 것 외에도 흙으로 빚어 구워 만든 것이 있다. 이 가운데 사람을 형상화한 것으로는 서포항유적에서 사슴뿔을 쪼개어 갈아서 만든 것과 짐승뼈를 납작하게 갈아서 만든 인형이 있으며 농포동유적733)에서는 흙으로 빚어 사람의 몸 전체를 형상화하여 만든 인형이 출토되었는데 여성을 나타낸 것으로 보고 있다(<그림 5>).

또한 짐승을 형상화한 것으로는 서포항유적에서 짐승의 뿔로 어린 짐승을 형상화한 것과 멧돼지의 이빨로서 뱀을 형상화한 것이 출토되었는데 뱀의 조각품은 세모꼴 안에 평행줄이 새겨져 있다. 농포동유적에서는 곱돌로 날짐승을 형상화한 것과 흙으로 만든 개머리조각품이 있다. 특히 이 두 유적에서 출토된 조각품에는 모두 끈으로 맬 수 있도록 구멍이 뚫려 있음이 주목된다(<그림 6>).

신석기시대의 유적에서 출토된 각종 조각품은 간혹 사실적으로 표현된 것이 출토되기도 하지만 대부분 도식화되고 상징적으로 표현된 것이다. 동삼동유적734)에서는 조가비에 3개의 구멍이 뚫려 있는 것이 1점 출토되었는데 보고자는 가면으로 생각하여 어린이들의 장난감으로 보고735)하고 있으나 남성을 나타내는 탈의 종류로서 상징적인 의미를 부여하기 위한 예술품으로 보는 견해736)도 있다.

현재까지 발견된 자료들을 볼 때 신석기시대에는 구석기시대에 비해 활동이 다양해지고 경제적으로 여유가 생김에 따라 예술을 비롯한 정신문화에 상당한 관심을 가지게 되었으며 그 수준 또한 상당히 발전되었던 것을 짐작할 수 있다. 즉 생산이 발전됨에 따라 신석기인들은 나무·풀·가죽·돌·짐승의 뼈와 뿔 등을 재료로 하여 여러 가지의 공예품과 예술품 등을 만들었던 것으로 보인다. 그 외에도 음악이나 춤 등도 그들의 일상생활이나 제의행사 때에 행하였을 것으로 추측할 수 있으며, 이러한 원시예술은 예술 자체로서 뿐만 아니라 신석기인들의 의식이나 신앙에 결부되어 많이 나타나고 있다.

| 730) | 金元龍,<原始美術>(≪韓國美術全集≫ 1, 1980). 6쪽. |

|---|---|

| 731) | 도유호·황기덕,<지탑리유적 발굴중간보고(1·2)>(≪문화유산≫ 1957-5·6). 도유호,<지탑리 원시유적 발굴보고>(≪유적발굴보고≫ 8, 1961). |

| 732) | 김용간·서국태, 앞의 글. |

| 733) | 고고학연구실, 앞의 글. 황기덕,<두만강유역의 신석기시대 문화>(≪고고민속≫ 1962-1). |

| 734) | 金元龍, 앞의 글(1973b). 及川民次郞, 앞의 글. 橫山將三郞, 앞의 글. Sample, L. L., 앞의 글. |

| 735) | 金元龍, 위의 글. ―――, 앞의 글(1980). |

| 736) | 이융조,≪한국선사문화의 연구≫(평민사, 1980), 56·57쪽. |