가. 의생활

빙하시대가 끝나고 후빙기의 새로운 환경을 맞이하면서 이러한 자연환경의 변화에 보다 적극적으로 대응해 나간 신석기인들은 의생활에 있어서도 새로운 발전을 이룩하게 되었다. 즉 신석기시대의 유적에서 재봉용으로 생각되는 뼈바늘(骨針)과 방직용 가락바퀴(紡錘車)가 출토되고 있는 것으로 보아, 나뭇잎이나 동물가죽으로 몸의 일부만 가리던 구석기인들과는 달리, 신석기인들은 방직기술을 개발하여 직물로 옷을 만들어 입었음을 알 수 있다.

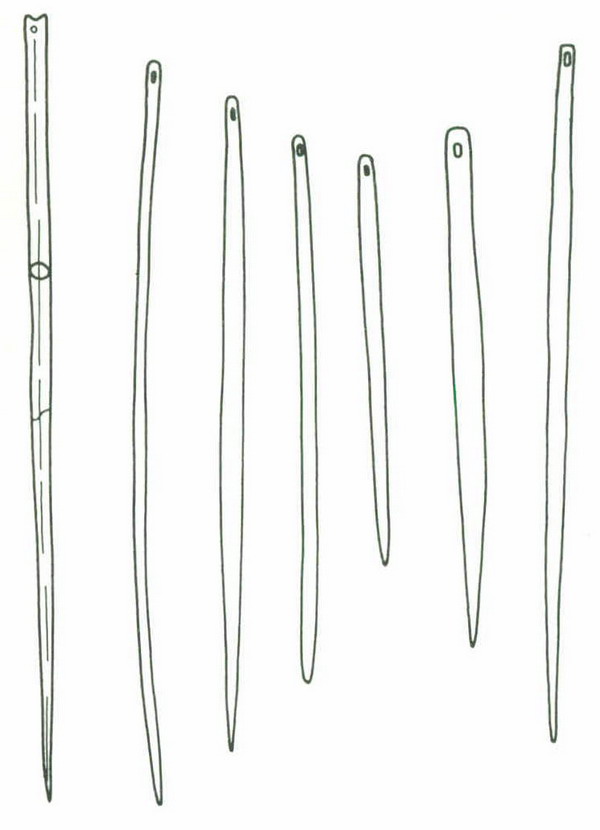

궁산737)·서포항유적738)에서 출토된 뼈바늘 중에는 삼베실(麻絲)이 꿰인 채로 발견되었으므로,739) 처음에는 종래와 같이 사슴·멧돼지 등의 짐승가죽에서 돌칼로 살을 갉아 낸 다음 뼈바늘로 꿰매어 만든 가죽옷을 입었던 것으로 생각되며 서포항유적의 신석기 후기층에서는 뼈로 만든 바늘을 보관하는 바늘통까지 출토되었다고 한다(<그림 7>).740)

또한 많은 유적에서 출토되는 각종의 가락바퀴는 방직법의 존재를 말해주는 것으로서, 주로 가락바퀴를 이용하여 짐승의 털이나 삼베(麻)와 같은 재료로 옷감을 만들어 입었던 것으로 짐작된다.

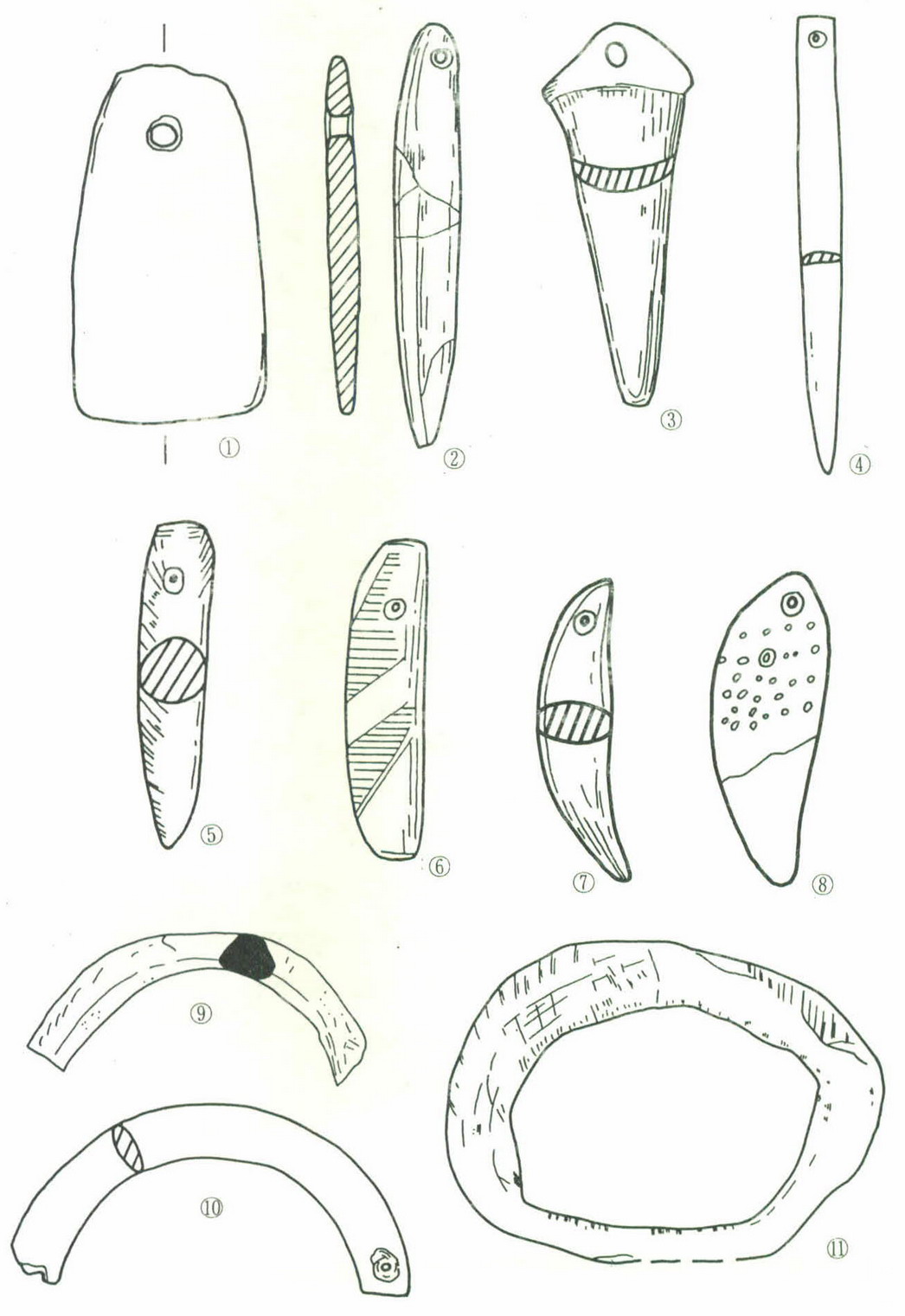

그리고 옷에는 꾸미개(裝身具)류의 착용도 다양해진 것으로 생각되는데, 꾸미개 가운데는 짐승의 뼈·뿔·이빨 또는 돌로 만든 치레걸이(垂飾)가 가장 많이 출토되고 있다.

뼈·뿔·돌·조가비 등으로 만들어진 꾸미개가 출토된 유적들을 살펴보면 서포항·농포동741)·궁산리·금탄리742)·청등말래743)·세죽리744)·당산745)·동삼동746)·암남동747)·금곡동 율리748)·교동749)·연대도750)유적 등이 있다. 서포항유적에서는 뼈나 뿔로 만들어진 여러 가지의 치레걸이가 출토되었으며, 농포동유적에서는 벽옥제 팔찌가, 궁산유적에서는 새다리뼈로 만든 대롱옥이, 금탄리와 청등말래유적에서는 곱돌로 만든 팔찌와 판암제 고리(環)가, 세죽리유적에서는 판암으로 만들어진 타원형 꾸미개가, 당산유적에서는 판암제 꾸미개가, 동삼동과 암남동유적에서는 조가비팔찌가, 율리유적에서는 돌로 만든 꾸미개 등이 출토되었다(<그림 8>).

또한 교동유적에서는 반투명의 유백색 대롱옥과 함께 수정조각과 白瑪瑙石조각 등이 출토되었고, 특히 연대도유적에서는 조가비팔찌와 함께 짐승이빨의 한쪽에 구멍을 뚫어 여러 개를 꿰어서 발목에 장식되어 있는 인골이 출토되었는데 이러한 현상은 현재에도 미개사회에서 흔히 볼 수 있다.

서포항유적에서는 사슴뿔을 갈아서 만든 유물이 출토되었는데 머리 쪽에 네모 또는 둥근 모양의 구멍이 뚫려 있고, 아래로 좁아지면서 끝이 뾰족하게 처리되어 있는데 보고자는 용도가 분명하지 않다고 하였다.751) 그러나 동일본지방의 죠몬시대 유적에서 비슷한 것이 출토된 예가 있는데 일본고고학에서는 이것을 ‘헤어핀’(笄)이라고 보고752)하고 있으므로 이 유물도 머리꽂이로 해석하고 있다.753)

이러한 유물들은 신석기인들이 자신의 몸치장에 있어 적지 않게 관심을 가지고 있었음을 알 수 있는 자료로서 당시의 의생활이 보다 다양하게 발전되었음을 짐작할 수 있다.

| 737) | 도유호·황기덕,<궁산원시유적 발굴보고>(≪유적발굴보고≫ 2, 1957). |

|---|---|

| 738) | 김용간·서국태, 앞의 글. |

| 739) | 도유호·황기덕, 앞의 글(1957b). |

| 740) | 김용간·서국태, 앞의 글. |

| 741) | 고고학연구실, 앞의 글. 황기덕, 앞의 글. |

| 742) | 김용간,<금탄리원시유적 발굴보고>(≪유적발굴보고≫ 10, 1964). |

| 743) | 리순진,<신암리유적 발굴중간보고>(≪고고민속≫ 1965-3). 김용간·리순진,<1965년도 신암리유적 발굴보고>(≪고고민속≫ 1966-3). |

| 744) | 김정문,<세죽리유적 발굴중간보고(1)>(≪고고민속≫ 1964-2). 김명우,<세죽리유적 발굴중간보고(2)>(≪고고민속≫ 1964-4). |

| 745) | 도유호,≪조선원시고고학≫(1961), 53∼58쪽. |

| 746) | 金元龍, 앞의 글(1973b). 及川民次郞, 앞의 글. 橫山將三郞, 앞의 글. Sample, L. L., 앞의 글. |

| 747) | 有光敎一,<釜山岩南洞貝塚>(≪朝鮮學報≫ 36, 1965). |

| 748) | 金廷鶴·鄭澄元,≪金谷洞 栗里貝塚-岩蔭住居遺蹟≫(釜山大, 1980). |

| 749) | 金元龍, 앞의 글(1963), 1∼27쪽. |

| 750) | 韓永熙·任鶴鍾,<煙臺島조개더미 斷崖部 Ⅱ>(≪韓國考古學報≫ 26, 1991). |

| 751) | 김용간·서국태, 앞의 글. |

| 752) | 江坂輝彌 編,<櫛文土器と貝塚>(≪古代史發掘≫ 2, 1973). |

| 753) | 金廷鶴, 앞의 글(1990). |