나. 식생활

신석기시대는 해수면의 상승으로 인하여 이전에 넓게 전개되었던 삼림이나 해수에 침수되는 등 자연환경이 변화함에 따라 그 동안 식량확보의 대상물이었던 대형동물의 활동영역이나 먹이가 감소하게 되어 그 수가 급격히 즐어들게 되었다.754) 이에 신석기인은 식량확보문제로 커다란 시련에 부딪히게 되었고, 따라서 새로운 환경의 변화에 적응하기 위한 새로운 기술의 개발이 불가피하게 되었다.

신석기시대는 구석기시대 이후 위험이 뒤따르고 계속성이 없는 사냥보다는 비교적 손쉽고 계속적으로 얻을 수 있는 조개줍기와 고기잡이에 중점을 두고 바닷가나 강가에서 생활하였음을 알 수 있다. 즉 집터의 입지조건이 바닷가나 강가라는 사실과, 신석기인들이 채집하여 먹은 뒤 버린 조가비가 쌓여 형성된 이른바 당시의 쓰레기장이었던 조개더미(貝塚)유적이 한반도 전지역에 걸쳐 분포되어 있는 것으로 보아 고기잡이를 위주로 하는 경제생활을 영위하였다고 보여진다. 이외에도 구석기시대에 성행하였던 사냥과 식물채집행위도 병행하였다고 생각된다.

한편 후기에 이르면 북방에 접하여 원시적이나마 잡곡을 재배하는 농경과 함께 집에서 짐승을 기르게 되었다. 한반도는 산악·준평야·해양·분지·강수면 등을 고루 갖추고 있으므로 작은 영토이지만 식량공급원을 다양하게 구할 수 있었던 것이다.

신석기시대의 집터의 한가운데에는 화덕자리(爐址)가 배치되어 있는데 이러한 화덕은 난방이나 조명을 위해 마련된 것으로 생각할 수 있다. 그러나 밑바닥에 그을음이 묻은 토기와 불에 타다 남은 동물뼈·조가비 등이 발견되는 것으로 미루어 보아 음식을 조리하는 데에도 이용되었던 시설이었음을 짐작할 수 있다. 또한 함경도지방의 신석기시대의 유적에서는 땅속에 큰 독을 묻어 만든 저장시설내에서 진흙·숯 등이 출토되고 있어 당시에 이미 火食을 하였음을 알 수 있다. 즉 조개나 물고기를 토기에 담아 끓이거나 때로는 불에 그을려 굽기도 하였으며 식물 등을 삶거나 하는 등 식품을 가공하여 먹는 방법을 알고 있었던 것으로 보여진다.

한편 궁산755)·지탑리756)·암사동757) 집터 내부의 화덕이나 출입시설 부근에는 큰 토기의 밑부분을 떼내고 땅속에 거꾸로 묻은 저장시설이 발견되었는데, 화덕 곁의 것은 취사도구나 음식물을 저장했던 시설이고 출입구 부근의 것은 고기잡이·사냥 등의 작업에 사용되었던 도구들을 준비해 둔 시설로 생각할 수 있다.

신석기인들은 고기잡이·사냥·식물채취 등을 중요한 수단으로 삼았다. 이러한 사실은 신석기시대의 유적에서 출토되는 유물 가운데 석기나 뼈제품 등에서도 알 수 있다. 석기로는 작살·그물추·이음식낚시도구·창·화살촉·도끼 등이, 뼈제품으로는 낚싯바늘·화살촉·작살 등이 출토되고 있다. 이 가운데 작살·그물추·낚시도구 등은 고기잡이용으로 사용되었는데 이외에도 발견된 것은 없으나 나무작살·대나무망태·용수 따위도 고기잡이에 사용되었을 것이지만 부식되어 남아 있지 않은 듯하다.

신석기시대의 유적에서 출토되고 있는 생선의 뼈·이빨 등을 미루어 보아 도미·삼치·상어·성게·대구·민어 등을 식용으로 이용하였음을 알 수 있다. 그리고 조개더미유적에서는 매우 큰 굴껍질이 대부분을 차지하고 있으므로 당시 사람들의 주식으로 굴이 많이 채취되었음을 짐작하게 한다. 굴 외의 조개류로는 전복·투박조개·우렁이·대복·고둥·떡조개·반지락·백합·새꼬막·바다가리비·가무락조개·소라 등의 조가비가 출토되고 있다. 특히 조개더미에서 출토되는 긁개·찍개 등은 이러한 굴이나 조개류를 까먹는 데에 이용되었던 도구로 생각할 수 있다.

한편 전복이나 투박조개 등은 5∼20m 정도의 깊은 바다 모래땅에서 서식하는 것이며, 남해안의 연대도758)와 욕지도유적759)에서 출토되었던 인골 가운데에 건장한 남성의 뼈에서 잠수생활을 장기간 할 경우 나타나는 현상인 外耳道骨腫이 발견되고 있어 신석기시대에는 남성의 작업으로서 잠수활동이 성행하였음을 짐작할 수 있다.

돌살촉이나 돌창은 사냥에 사용되었던 도구로 생각되는데 사냥은 구석기시대 이후 오랜 전통을 가지는 것으로 신석기시대에는 시작과 더불어 화살촉이 새로운 사냥도구로서 등장하게 된다. 활은 원거리용으로 동물에 직접 가까이 접근하지 않아도 날쌘 짐승이나 날짐승 등을 쉽게 잡을 수 있기 때문에 종래에 집단으로 행해졌던 무리사냥 외에 개별적인 사냥도 가능하게 되었으며 사냥대상의 종류와 수량도 증가하게 되었던 것이다.

실지로 각지의 유적에서는 사슴·노루·멧돼지·소·말·토끼·영양·고라니·여우·너구리·오소리·곰·쥐·꿩·물개·돌고래·바다사자·바다표범 등의 동물뼈가 출토되고 있다. 특히 사슴·노루·멧돼지의 뼈는 각 유적에서 고루 출토되고 있으며 궁산유적에서는 100마리분 이상의 뼈가 출토되고 있어760) 신석기시대 주민의 주된 식량공급원이었던 것으로 볼 수 있다.

지탑리·암사동·미사리유적761) 등에서는 탄화된 도토리가 다량 출토되었는데 신석기시대에는 도토리와 같은 열매나 식물을 채집하여 주식으로 이용하였던 것으로 짐작된다. 특히 도토리는 일본 죠몬시대에 가장 중요한 식량자원이었으며 캘리포니아의 인디안사회에서도 주식으로 이용되었다고 한다.762)

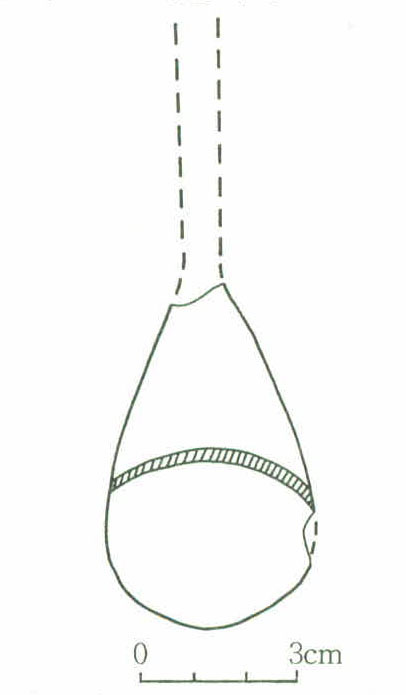

신석기시대 유적에서 다량 출토되고 있는 긁개와 돌도끼는 조개를 캐거나 짐승을 내려쳐서 잡는데 이용되기도 하였으나 간혹 풀 또는 나무 등의 뿌리를 파는데 사용되었던 도구로도 생각할 수 있다. 한편 서포항유적에서는 짐승뼈를 갈아서 만든 숟가락이 출토된 것으로 보고되어 있는데763) 이 유물이 숟가락으로 사용된 것이 확실하다면 당시에 이미 식생활에서 상당한 문화적인 생활을 하였음을 말해주는 자료가 될 것이다(<그림 9>).

후기에 이르면 중국 화북지방에서 발생한 仰韶·龍山의 농경문화가 간접적으로 파급됨에 따라 원시적이나마 농경에 의한 식량생산이 나타나게 되었다.

후기에 속하는 지탑리유적에서 탄화된 조가 출토되었으며764) 돌로 만든 보습·낫·괭이·땅파는 막대기 등과 멧돼지 이빨로 된 낫·뿔괭이·뒤지개 등의 농구가 출토되는 것으로 보아도 농경이 시작되었음은 충분히 짐작할 수 있다.765) 갈판(碾石)과 갈돌(碾石棒), 공이(敲石) 등은 도토리와 같은 열매나 곡물 등을 갈아 먹는데 사용되었던 도구였다. 이 시기에는 조뿐만 아니라 작은 입자의 다른 잡곡도 재배되었을 것으로 보고 있다.766)

또한 신석기인들이 자연을 정복하고 오랜 기간 사냥활동을 해오면서 축적된 경험을 통하여 창안해 낸 것으로는 집에서 짐승을 기르는 가축기르기를 들 수 있다. 가축을 기르게 된 것은 사냥을 통하여 얻을 수 있었던 짐승의 고기나 털을 쉽게 구하고자 하는데 목적이 있었으며 차차 발전하여 초기의 목적 외에도 짐승의 젖을 얻기도 하였으며 사냥이나 호신용으로도 이용하게 되었던 것이다.

신석기시대의 유적에서 출토되는 집짐승뼈로는 개·돼지뼈가 있는데 개는 한반도에서 일찍부터 가축으로 길러졌기 때문에 당시에 이미 인간과 친숙했던 집짐승이었음을 알 수 있다. 돼지도 일찍부터 집에서 길러졌던 짐승이었으며 농경을 하던 사람들이 흔히 기르던 짐승 중 식용에 사용되었던 중요한 짐승으로 알려져 있다. 한반도 외에도 아시아나 유럽의 신석기시대에 농사를 짓던 사람들이 돼지를 키웠던 것으로 밝혀져 있다.767) 가축기르기를 주된 생업으로 삼고 있었던 주민들은 돼지를 기르지 않고 양이나 염소를 기르고 있었던 것으로 짐작된다.

이외에도 궁산유적에서는 물소뼈가 발견되었는데 물소는 아열대지방의 동물로서 현재 양자강 이남의 동남아시아와 같은 더운 지방에서 사육되고 있는 가축이다. 따라서 현재 한반도의 서북지방은 추운 지대이나 신석기시대의 한 시기에는 지금보다 훨씬 따뜻했을 것으로 짐작할 수 있다.

| 754) | 任孝宰,<編年>(≪韓國史論≫ 12, 國史編纂委員會, 1983). |

|---|---|

| 755) | 도유호·황기덕, 앞의 글(1957b). |

| 756) | 도유호·황기덕, 앞의 글(1957a). 도유호, 앞의 글. |

| 757) | 金元龍, 앞의 글(1983). ―――, 앞의 글(1970). 金光洙, 앞의 글. 金鍾徹, 앞의 글(1971). ―――, 앞의 글(1975). ―――, 앞의 글(1976). 李白圭, 앞의 글. 任孝宰, 앞의 글(1985). ―――, 앞의 글(1983a). 이기길·황선옥, 앞의 글. |

| 758) | 韓永熙·任鶴鍾, 앞의 글. 國立晉州博物館,≪煙臺島≫Ⅰ(국립진주박물관 유적조사보고서 8, 1993). |

| 759) | 國立晉州博物館,≪欲知島≫(국립진주박물관 유적조사보고서 3, 1989). |

| 760) | 도유호·황기덕, 앞의 글(1957b). |

| 761) | 金元龍, 앞의 글(1961). 崔淑卿, 앞의 글. 金鍾徹, 앞의 글(1967). 任孝宰, 앞의 글(1981). 尹世英, 앞의 글. |

| 762) | Koyama, Shuzo·D. H. Thomas, Affluent Foragers, Senri Ethnological Studies No. 9, National Museum of Ethnology, 1979. 迂稜三,<東アジアの堅果食-日韓先史時代におけるドングリ食の共通性>(≪朝鮮學報≫ 12, 1989), 145∼190쪽. |

| 763) | 김용간·서국태, 앞의 글(1972). |

| 764) | 도유호는 앞의 글(1961)에서 피나 조로 보고하고 있다. 佐藤敏也는≪シンポジウム·日本農耕文化の起源≫(1968), 101쪽에서 피로 단정하고 있다. |

| 765) | 李春寧,<韓國農耕起源에 대한 硏究>(≪民族文化硏究≫ 7, 1973), 3∼12쪽. |

| 766) | 李春寧은 위의 글, 10쪽에서 작은 입자의 곡물인 피·기장·조 등이 초기의 주곡이었을 것으로 보고 있다. |

| 767) | 사회과학원 력사연구소,<모계씨족사회의 발전>(≪조선전사≫ 1-원시편, 과학·백과사전출판사, 1979). |