다. 널무덤

한반도 전역에서 고인돌과 돌널무덤이 한창 만들어지고 있을 때 큰 강 유역의 일부지역에서는 새로이 널무덤(木棺墓)이라는 묘제가 등장하게 된다. 당시까지의 무덤 구조가 주로 돌로 이루어진 石墓였다고 한다면 이 때부터 무덤에 본격적으로 나무가 사용되어 이후 역사시대에 이르러서는 무덤의 주요한 재료가 되는 것이다.

널무덤은 기본적으로 땅에 구덩을 파고 널을 안치하는 묘제를 가리키지만 여기에 따로 덧널이 씌워진 덧널무덤(木槨墓)이나 돌무지 시설이 더해진 돌무지널무덤(積石木棺墓)도 모두 이 널무덤의 범주에 포함시킬 수 있을 것이다.

북한에서는 대동강유역, 남부지방에서는 금강·낙동강·형상강, 그리고 영산강유역에서 확인되고 있는 이들 널무덤은 청동기시대의 중기에는 금강유역에서만 초기의 널무덤이 잠시 나타났을 뿐 다른 지역에서는 그러한 예가 아직 조사되지 않고 있다. 청동기시대의 마지막 단계에 이르러 다시 성행하기 시작하여 처음에는 청동제의 유물이 주로 부장되다가 철기류의 등장과 함께 점차 철기의 비중이 커지게 된다. 원삼국에 들어서도 이 묘제는 그대로 계승되지만 부장품들이 대신 철제품 일색으로 바뀌게 되어 이들 널무덤을 통해서 한반도 내에서 초기 금속문화의 추이 과정을 비교적 상세히 살필 수가 있다.

널무덤은 구덩이를 파고 여기에 시신을 넣은 나무널을 묻는 가장 간단한 무덤 방식으로서 시신만 그대로 묻는 움무덤(土葬墓)과 함께 인류사회에서 가장 오래, 그리고 가장 널리 쓰여진 묘제라고 할 수 있다. 이렇듯 간단한 매장방식 때문에 오랜 시간이 흐르면 널과 시신은 그대로 없어져 버리고 구덩이의 흔적만 남기 때문에 과거에는 이를 구덩무덤(土壙墓)으로 일컬어 왔다.

이 널무덤 가운데에는 널의 겉에 다시 덧널을 씌워 널의 취약한 구조를 보강한 덧널무덤도 있고 널의 둘레에 돌무지를 만들어 보강한 돌무지널무덤도 드물게나마 일부 지역에서 확인되고 있다. 이렇듯 간단한 매장시설 때문에 특별히 계획된 발굴이 아니면 대부분 유물만 수습되기 때문에 이들이 학술적으로 조사된 예는 매우 드문 편이다.

널무덤이 정식으로 조사되어 학술적으로 처음 보고되기는 1950년대 말 강서 태성리유적 조사가 처음이었다고 할 수 있다. 그러나 과거 낙동강·형산강유역, 특히 경주와 대구 등지에서 학술조사를 거치지 않은 채 청동기 일괄유물이 수습된 몇몇 유적들도 조사 과정에서 별다른 유구가 파악되지 않은 것으로 미루어 보아 아마 널무덤이었을 가능성이 큰 것으로 여겨진다.

다만 이들 무덤들이 순수 널무덤인지 덧널무덤인지는 알 수 없으며 지금까지 조사된 몇몇 군집된 유적지에서도 이들이 서로 혼재해 있어 사실상 절대적인 구분의 기준이 모호한 경우가 많다고 할 수 있다. 따라서 불확실한 구조적 유형분류보다는 각 지역별 분포상황을 기준으로 실태를 살펴보는 것이 보다 바람직한 접근방법일 것으로 생각된다.

가) 대동강유역

널무덤에 대한 고고학적인 성격이 밝혀진 것은 1957년 강서 태성리유적에0227) 대한 집중적인 조사가 행해지면서부터이다. 이 곳은 해발 25m의 길게 뻗어내린 구릉지대로서 동쪽으로 면한 비탈지에서 모두 12기의 널무덤이 조사되었다. 대부분 긴축을 남-북으로 둔 장방형의 구덩이를 파고 여기에 널을 묻은 것들이지만 이러한 시설물 없이 그대로 시신만을 묻은 것(8, 9호)도 있었다. 7기는 홑무덤(單葬墓)이고 나머지 5기는 남녀를 함께 묻은 어울무덤(合葬墓)이었는데 이 가운데 1기는 두 개의 서로 다른 구덩이를 한 봉토로 덮은 것이었다.

여기에서는 청동기와 철기가 함께 출토되지만 청동유물이 보다 많이 부장되어 있어 철기로의 이행과정을 파악할 수가 있었다. 특히 몇몇 철검류들은 여기에서 반출된 동검과 형태상 매우 흡사하여 동검에서 철검으로 바뀌어가는 모습을 뚜렷이 보여주고 있다. 더욱이 여기에서는 철제의 장검과 같은 매우 발달된 유물까지 출토되어 우리 나라 청동기시대 최말기인 기원 직전에 이루어진 유적으로 추정된다.

은율 운성리유적0228)에서는 1954년 이래 5차에 걸친 발굴을 통해서 5기의 널무덤을 포함해 모두 16기의 무덤이 조사되었다. 널무덤에는 덧널이 있는 것과 없는 것으로 나눌 수가 있었는데 덧널무덤의 발달된 짜임새와 출토유물의 성격을 통해 널무덤이 덧널무덤보다 이른 시기의 것임을 알 수 있었다.

이 밖에 황해도의 은파 갈현리,0229) 봉산 당촌,0230) 평양 정백동 夫租薉君墓0231)와 高常賢墓0232) 등은 서북지방에 조사된 대표적인 널무덤들로서 여기에서는 철기류와 함께 한반도 청동기문화의 마지막 단계의 유물들이 출토되어 그 시기적 배경을 보여주고 있다.

나) 금강유역

지금까지 금강유역에서 발굴 확인된 청동기시대의 널무덤유적으로는 공주 남산리가0233) 유일한 곳인데 이는 동시에 우리 나라의 널무덤 연구에서 빼놓을 수 없는 중요한 유적이기도 하다. 지금까지 일반적으로 널무덤이라는 묘제의 발생을 청동기시대의 말기쯤으로 보아 왔으나 이른바 松菊里式土器 문화권에 속하는 이 지역에서 그보다 상당 기간 앞서는 것으로 보이는 유적이 나타났기 때문이다.

1971년에 발굴 조사된 남산리유적에서는 모두 3구역에서 돌널무덤, 독무덤과 함께 모두 24기의 청동기시대 널무덤이 발굴 조사되었다. 24기의 널무덤 가운데 8기는 벽면의 중간에 턱이 져 2단으로 이루어져 있고 무덤 바닥에 얕은 구덩이가 패여 있는 것도 있었다.

둘레의 독널과 출토유물의 성격을 통해 이들 널무덤들을 기원전 5세기경의 송국리 시기로 보면 이 유적이 지금까지 한반도에서 조사된 널무덤유적 가운데 가장 이른 시기의 것으로 간주될 수 있을 것이다. 이는 같은 곳에서 조사된 독무덤에서도 마찬가지 양상을 보여주고 있다.

다) 낙동강·형산강유역

이 지역에서 고인돌문화가 소멸되면서 그 뒤를 이어 새로이 널무덤이 등장하게 되는데 지금까지 확인된 유적은 주로 경주와 대구지방에 편중되어 있는 편이다. 이 지역에서의 초기 널무덤으로 보이는 유적에서는 극소수의 철제품을 빼고는 대부분 청동제의 유물만 출토되고 있다. 그러다가 다음 단계에 이르면 점차 철기류의 비중이 커지며 다음 원삼국기의 널무덤에 이르러서는 철제품이 주류를 이루어 널무덤을 통해 이 지역에서의 초기 금속문화의 추이 과정을 엿볼 수 있다.

이 지방에서 이들 널무덤에 대한 구조적 성격이 어렴풋이나마 밝혀지기는 1951년 경주 구정동유적0234)에서 청동기·철기의 일괄유물이 수습되면서부터이다. 그러나 이들에 대한 보다 구체적인 실상이 학술적 발굴을 통해서 구명되기는 1970년대 말에 이루어진 경주 조양동유적0235) 발굴에서 비롯되었다고 할 수 있다. 이 발굴을 통해서 그 때까지 출토 유구의 성격이 불분명한 상태로 수습되었던 청동기와 철기 일괄유물들이 대부분 여기에서와 같은 널무덤으로부터 나온 것들임을 짐작하게 되었다.

경주지방의 대표적인 유적으로는 앞서 구정동·조양동 외에도 죽동리0236)·입실리0237)와 영천 어은동유적0238)을 들 수 있다. 이 가운데 죽동리·입실리와 조양동의 초기무덤 등 비교적 이른 시기의 유적은 주로 경주의 남쪽 지역에 지중된 양상을 보이는데 출토유물의 성격으로 보아 대략 기원전 2세기 말에서 1세기에 걸쳐 이루어진 것으로 생각된다. 이어서 조성된 것으로 보이는 어은동유적에서는 중국식거울 등이 나온 것으로 보아 앞의 유적보다는 한 단계 늦은 서기 1세기경으로 추정된다.

대구지방의 만촌동유적0239) 등지에서 수습된 청동기 일괄유물들도 성격상 널무덤 출토로 추측되지만 이 지역에서는 아직껏 뚜렷한 유구가 확인된 바 없다.

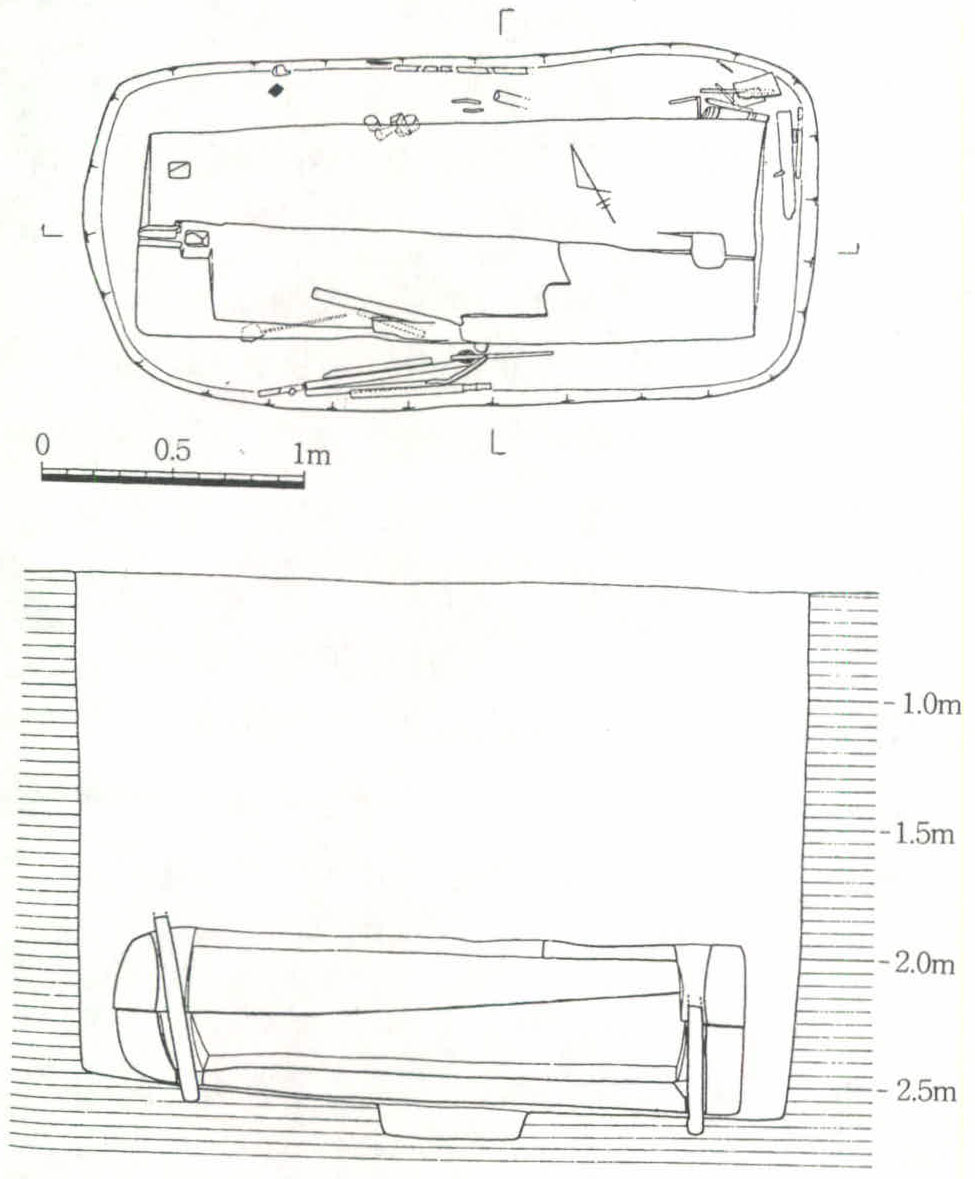

1988년에 이루어진 창원 다호리0240)에서의 유적조사는 지금까지 막연하게 추측만으로 논의되어 오던 널무덤의 실체를 선명하게 드러내준 역사적인 발굴이었다. 구덩을 깊이 파내고 묻은 널은 지금까지 미루어 짐작해 온 네모난 모양이 것이 아니고 굵은 원통형의 통나무를 반으로 켠 다음 속을 구유처럼 파내어 널과 뚜껑을 만든 것이었다(<그림 4>). 널 밑의 구덩바닥에는 다시 허리구덩이(腰坑)가 이루어지고 여기에는 갖가지 유물이 차곡차곡 담겨진 부장품 바구니가 묻혀 있었다. 옻칠한 나무칼집에 들어있던 동검을 비롯한 청동제의 창(鉾)·종방울(鐸)·거울·五銖錢과 철제의 창·도끼(斧), 그리고 보존상태가 양호한 목기류 등은 이 시대의 종말기에 이루어진 널무덤의 실상을 생생하게 보여주었다.

라) 영산강유역

널무덤은 구덩이를 파내고 여기에 널을 묻는 간단한 매장 방식이지만 영산강유역에 분포하는 일부 널무덤에서는 널 위에 돌무지를 쌓아 매장부를 보강시키는 특수한 장법이 나타나고 있다. 구체적으로는 돌무지널무덤(積石木棺墓)이라 할 수 있는 이 유적은 그 예가 드물어 이 지방에서는 和順 大谷里0241)와 咸平 草浦里0242)의 두 군데에서만 조사가 이루어졌다. 조사된 예가 드물기는 하지만 출토된 청동기 일괄유물의 중요성에 비추어 이들이 한반도의 청동기문화 연구에서 차지하는 비중은 매우 높다고 할 수 있다.

이 두 유적 모두가 주민들에 의해 유구의 상당부분이 파헤쳐진 뒤에 수습조사가 이루어져 정확한 구조적 성격을 파악할 수는 없었지만 드러난 널의 흔적과 수거된 막돌들로 보아 널 위에는 상당한 규모의 돌무지가 이루어졌던 것으로 생각된다.

대곡리유적은 부식된 암반을 파내고 중간에서 넓은 턱을 만들어 단을 이룬 동-서로 긴 네모난 구덩이의 널무덤이었다. 구덩이의 밑바닥에는 진흙을 깔고 그 가장자리에는 군데군데 막돌이 채워져 있었으며 바닥의 동편에서 창원 다호리의 통나무 널과 비슷한 두꺼운 널조각이 수습되었다. 여기에서는 동검 3점을 비롯하여 잔무늬거울(精文鏡) 2점, 여덟가지방울(八珠鈴)과 쌍가지방울(雙頭鈴) 각 2점, 새기개(銅金㐌)와 도끼가 각 1점씩 출토되었다.

초포리유적도 부식된 암반을 파서 만든 무덤이지만 대곡리에서처럼 벽 중간에 단이 이루어지지 않고 대신 아래로 내려가면서 점차 좁아드는 모습이었다. 남-북으로 긴 네모난 구덩이었으나 남쪽이 약간 넓어져 전체적으로 頭寬足狹의 형태를 갖추었다. 구덩이 안에는 크고 작은 막돌이 채워져 있었으며 바닥에서 널의 흔적으로 생각되는 검게 썩은 부식토가 드러났다.

여기에서는 앞서 대곡리에서 출토된 바 있는 동검·거울·도끼·새기개·쌍가지방울 외에도 검자루끝장식(劍把頭飾)과 중국식동검(桃氏劍), 투겁창(鉾), 꺾창(戈), 갖가지 방울 등 보다 다양한 청동기들이 출토되었다.

이로써 영산강지역의 돌무지널무덤에서 출토된 다양한 유물들은 우리 나라 청동기문화의 최절정기에 제작된 것임을 알 수 있고 이들 문화는 바로 기원전 3∼2세기경 이 지역에서 특수한 널무덤을 만들었던 주민들에 의해 이루어진 것임을 알 수 있다.

| 0227) | 사회과학원 고고학 및 민속학연구소,≪태성리고분군 발굴보고≫(유적발굴보고 5, 1959), 11∼59쪽. |

|---|---|

| 0228) | 리순진,<운성리유적 발굴보고>(≪고고학자료집≫4, 1974), 220∼27쪽. |

| 0229) | 사회과학원 고고학 및 민속학연구소,<황해북도은파군갈현리하석동 토광묘유적조사보고>(≪고고학자료집≫2, 1959), 30∼35쪽. |

| 0230) | 황기덕,<1958년춘하기 어지돈지구관개공사구역 유적정리간략보고(1)>(≪문화유산≫1959-1), 47∼48쪽. |

| 0231) | 리순진,<부조예군무덤 발굴보고>(≪고고학자료집≫4, 1974), 183∼191쪽. |

| 0232) | 金廷鶴,<韓國靑銅器文化の源流と發展>(≪韓國の考古學≫, 東京;河出書房新社, 1972), 123∼124쪽. |

| 0233) | 尹武炳,<公州郡 灘川面 南山里 先史墳墓群>(≪三佛金元龍敎授停年退任紀念論叢≫Ⅰ, 一志社, 1987), 45∼72쪽. |

| 0234) | 金元龍,<慶州 九政里 出土 金石倂用期遺物에 對하여>(≪歷史學報≫1, 1952), 3∼14쪽. |

| 0235) | 崔鍾圭,<慶州市朝陽洞遺蹟發掘調査槪要とその成果>(≪古代文化≫35-8, 1983). |

| 0236) | 韓炳三,<月城竹東里出土 靑銅器一括遺物>(≪三佛金元龍敎授停年退任紀念論叢≫Ⅰ), 103∼120쪽. |

| 0237) | 朝鮮總督府,≪大正十一年度古蹟調査報告≫2(1925), 30∼73쪽. |

| 0238) | 朝鮮總督府, 위의 책, 3∼29쪽, |

| 0239) | 金載元·尹武炳,<大邱 晩村洞 出土의 銅戈·銅劍>(≪震檀學報≫29·30, 1966), 463∼469쪽. |

| 0240) | 李健茂 외,<義倉 茶戶里遺蹟 發掘進展報告(Ⅰ)>(≪考古學誌≫1, 韓國考古美術硏究所, 1989), 5∼174쪽. |

| 0241) | 趙由典,<全南和順 靑銅遺物一括 出土遺蹟>(≪尹武炳博士回甲紀念論叢≫, 通川文化社, 1984), 67∼103쪽. |

| 0242) | 李健茂·徐聲勳,≪咸平草浦里遺蹟≫(國立光州博物館·전라남도 함평군, 1988). |