마. 흑도

중국 戰國時代에 혼란을 피해 이동한 주민들에 의하여 철기문명이 들어오면서 그 자극으로 우리 나라의 청동기문화 사회는 크게 변화되었다. 철기를 점차 생활공구나 농경도구로 사용하면서 전통적인 청동기를 발전시켜 세형동검 등 새로운 무기를 만들고 다뉴세문경·방울 등 화려한 儀器를 만들었다. 이 때부터 토기 제작에도 새로운 기술이 전해진 것 같다. 즉 지금까지 露天窯에서 구운 갈색토기만을 만들던 것이 밀폐된 요를 사용하여 器面에 탄소를 주입시킨 黑陶를 만들게 되었고, 그 모양과 종류도 다양하게 되었다. 이 때의 토기는 그 기형이나 특징에 따라 여러 명칭이 붙게 되었으나, 실제 이 토기들의 공통된 특징적 요소는 탄소를 주입한 흑색토기라는 점이라 할 수 있겠다. 태토는 모래가 비교적 적고 정선되었으며 火度도 높아서 종래 무문토기에 비하여 단단하다. 이 토기문화 시기는 대개 기원전 300∼1년까지로 볼 수 있고 최근에는 初期鐵器時代라고도 시기구분을 하고 있다. 흑도와 함께 다음의 여러 종류 토기들이 한반도 전역의 주거지·석관묘·토광묘 등에서 함께, 혹은 별도로 출토되었다.

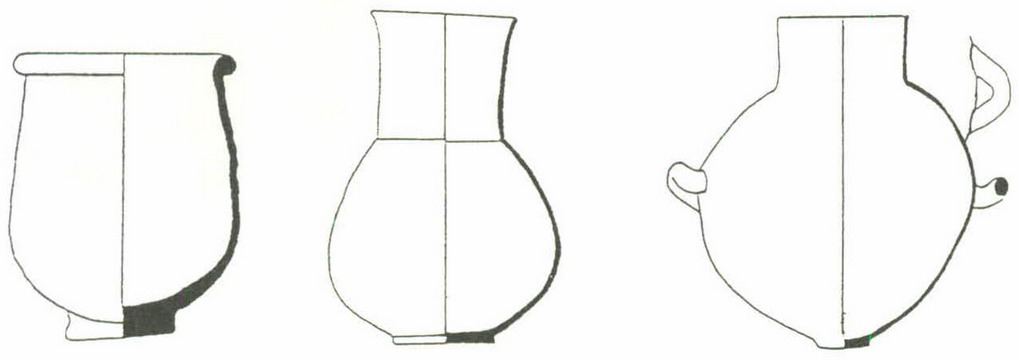

突帶土器:흔히 粘土帶土器라고도 한다. 구연부에 단면 원형의 띠를 돌리고 굽이 달렸으며 배가 처진 발형토기이다. 회흑색을 띠는 것이 보통이나 부분적으로 까맣게 되어 있고 깨어진 조각을 보면 태토 내부 역시 까맣게 되어 있어 구울 때 흑색을 띠도록 탄소를 주입시킨 것으로 판단된다. 주거지에서 많이 나오고 무덤에서 長頸壺와 함께 나오는 경우도 많다. 일본 키타규슈(北九州)지방에서도 발견된다(<그림 5>-①).

長頸壺:黑色磨硏土器라고도 부른다. 목이 길고 몸체가 둥근 조그마한 항아리인데, 표면이 잘 마연되어 있어 까만색으로 빛이 난다. 대전 괴정동 석곽묘에서 완형이 발견된 이후 석관묘·토광묘에서 청동기와 함께 자주 출토되는 토기이다. 완형은 아니지만 돌대토기와 함께 주거유적 등에서 전국적으로 출토하고 있다. 흑색마연이 가장 잘 된 상태의 것은 고분에서 발견되므로, 대개 이 장경호만을 黑陶라고 부르고 있다(<그림 5>-②).

組合式牛角形손잡이항아리:짧고 좁은 목을 가진 항아리로 몸체에 두개의 粘土棒을 맞붙여 소뿔처럼 된 손잡이를 한 쌍 붙인 것이다. 이 손잡이는 굵게 만들면 굽는 과정에서 깨어지기 때문에 가는 토봉을 조합하여 만든 것으로 생각된다. 점차 기술이 발달하면서 굵게 우각형을 만들어 붙이기도 한다. 양주군 수석리 주거지에서 처음 발견되었으나 지상 채집으로는 한강 유역에서도 일찍부터 알려진 토기이며 주거지에서 많이 출토된다(<그림 5>-③).

高杯:豆라고도 하는데 圓錐形의 높은 굽이 달린, 오늘날 祭器 모양의 토기이다. 고배는 중국 채도나 흑도에서 나타나고 우리 나라 무문토기 가운데에서도 간혹 나타나는 모양으로 흑도 유적에서 많이 출토된다. 아마 흑도기에 와서 생활용으로 일반화되었던 것 같다. 고분에서는 출토된 예가 없고 주로 주거유적으로 생각되는 산포지 등에서 파편이 많이 채집된다. 또한 이 고배가 출토된 유물 산포지에서는 접시·잔 등 소형 생활용 토기도 함께 출토되고 있다.

<林炳泰>