다. 청동기의 주조기술

가) 용범

청동기시대의 비파형동모·선형동부·동촉·동탁·동과·조문경·동착·동사·날이 좁은 동부·세형동검 등의 용범이 출토되었는데, 그 재료는 송국리출토의 조문경의 편암인 것을 제외하면 모두 滑石이다.0374)

이런 석형은 청동기 초기에 유럽이나 중국에서도 공통적으로 사용하였으며, 그 후 泥范과 銅范이 등장하지만0375) 우리 나라에서는 아직도 이범 등이 발견되지 않고 있다.

우리 나라는 세계적인 활석의 자원국으로서,0376) 활석은 다른 석재보다 연하여 동검과 같은 단순한 형태의 모양을 새기기가 쉽다. 쇳물이 용범 속에서 굳을 때 쇳물에서 발생하는 가스가 빠져나가기 어려워 두 짝을 합쳐 그 틈 사이로 가스를 빠져나가게 하거나 또는 단범을 사용하였다. 그러나 몇 번 쓰고나면 변형되고, 또한 형태가 복잡한 기물의 용범은 만들 수 없어서 현재는 자취를 감추었다.

나) 주조

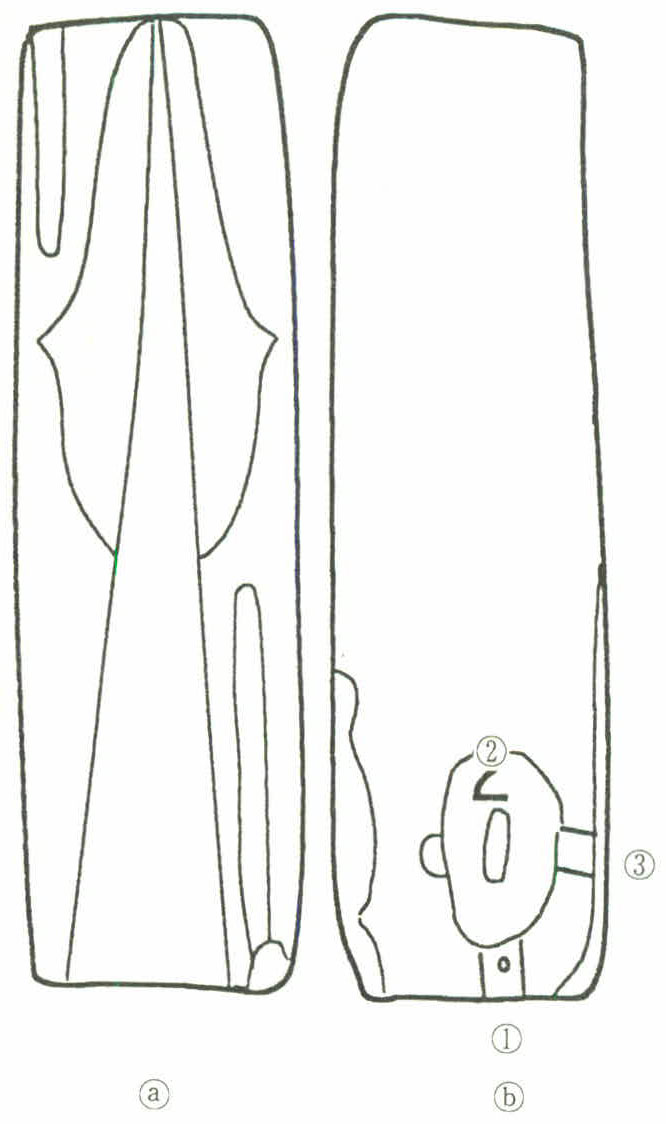

<그림 3>은 영흥 영흥읍에서 출토된 용범이다. ⓐ는 비파형동모의 반형으로서0377) 동모의 공부는 속이 비어 있기 때문에 여기에는 점토로 된 內型을 끼워서 공부쪽에 주입구를 만들어 쇳물을 주입하도록 되어 있다.

그 뒷면은 ⓑ와 같이 계란 모양의 두께가 얇은 청동기로서 이를 주조하자면 주입구(①)에 쇳물을 주입하여 ②를 채우고 ③으로 흘러나오게 하여 얼마 후 ③의 입구를 질흙으로 막아 주조한다.

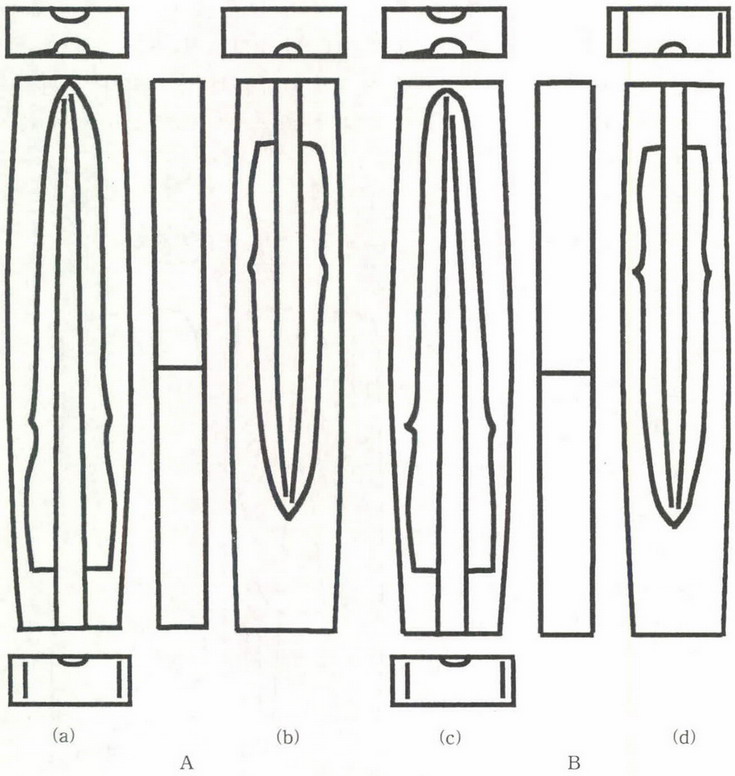

<그림 4>는 경기도 용인군 초부리에서 출토된 길이 22.5cm의 용범으로 앞뒤에 크기가 다른 세형동검의 반형이 새겨져있다. 단면에는 맞춤선이 새겨져 있어 (a)와 (c), 또는 (b)와 (d)의 두 면을 맞추어 경부쪽 위에 질흙으로 주입구를 만들어 쇳물을 주입한다. 실제로 복원실험을 해보면 십여 개의 세형동검을 얻을 수 있었으나 그 이상은 틀이 뒤틀려 더 쓸 수가 없었다.

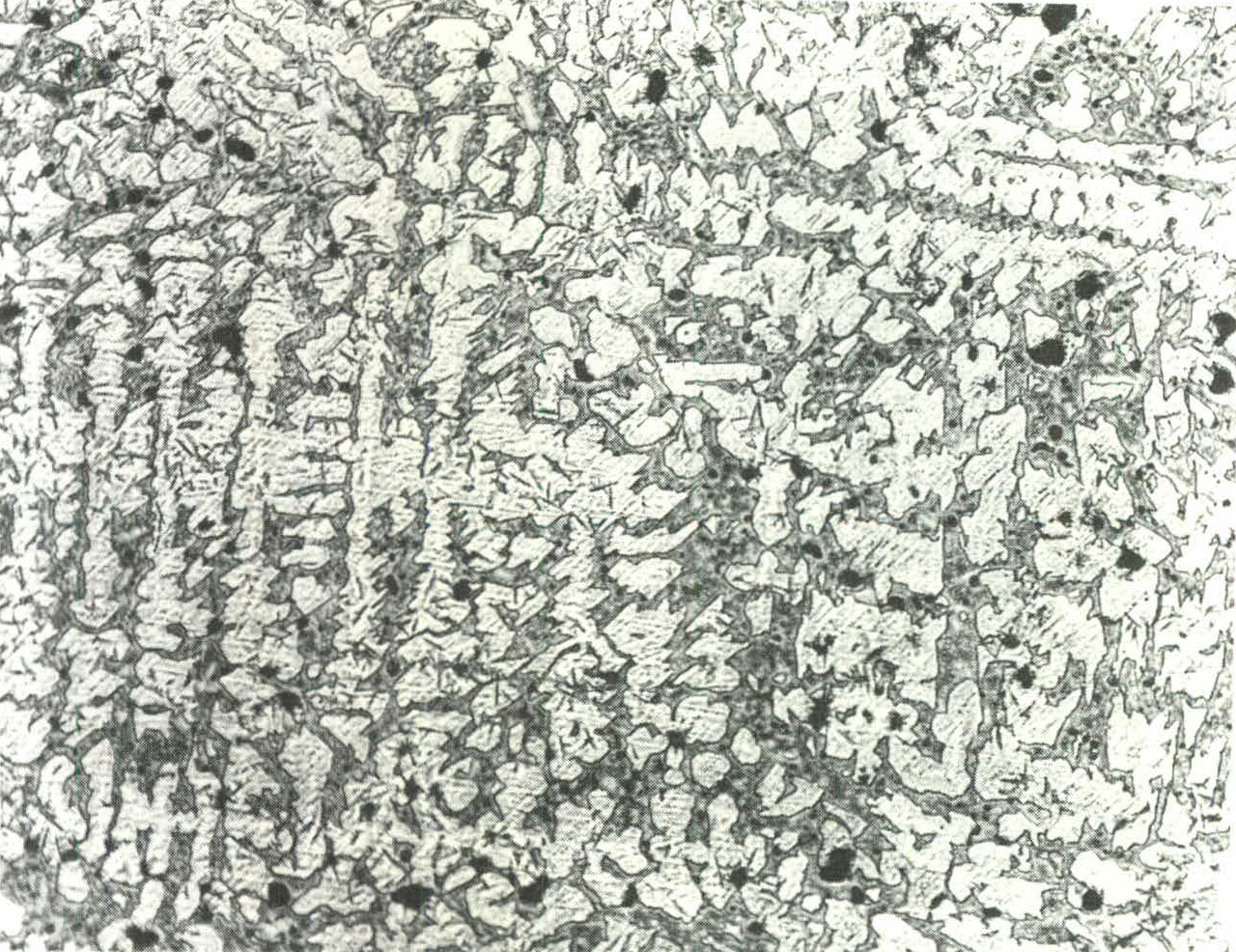

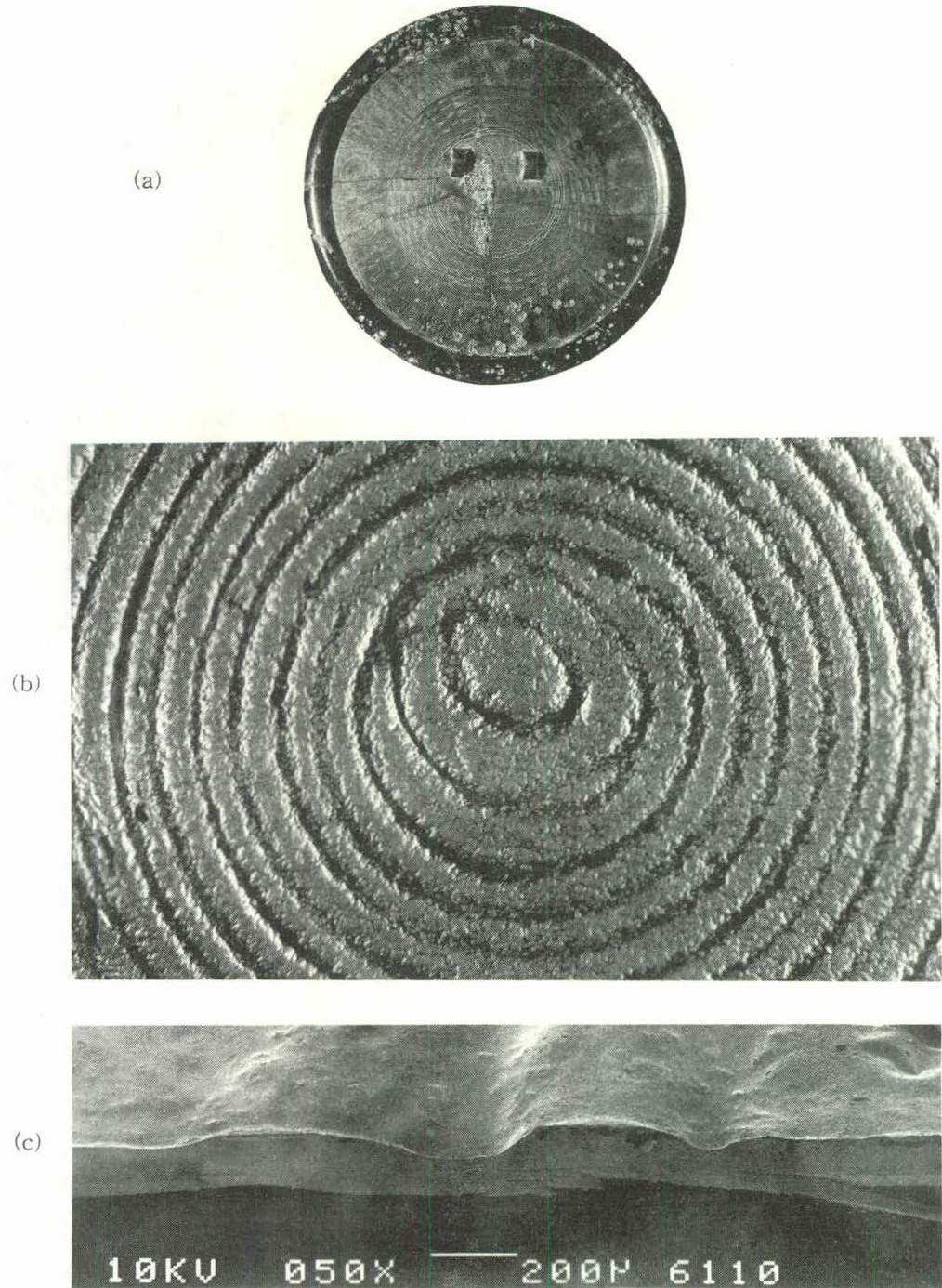

그러나 이러한 석형을 쓰면서도 당시의 주조기술은 매우 우수하였다.<사진 3>은 익산 용제리 출토 세형동검의 미세구조로서 그 구조가 치밀하며 불순물도 거의 없는 우수한 주물이었다.0378)

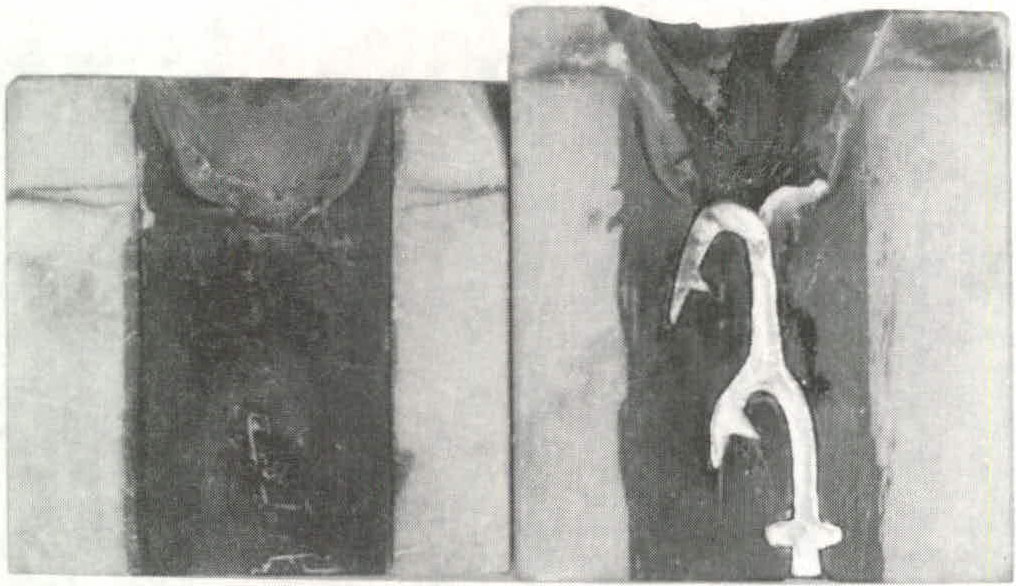

영암 출토 용범 가운데는 낚시의 단범이 있다.0379) 이는 석제의 평판을 그 위에 덮어서 쇳물을 주입하도록 되어 있다. 복원실험을 해보면 두 판이 밀착되었을 때는 쌍낚시의 주물을 얻을 수 없었으나 얇은 판을 두 판 사이에 끼워 쇳물이 판 사이의 틈으로 스며들게 하면<사진 4>와 같이 쌍낚시를 얻을 수가 있었다. 단범 위에 평판을 덮지 않으면 산화가 일어나 표면에 결함이 생긴다.

이처럼 용범 앞뒤에 여러 가지 다른 물체가 새겨져 있는데 그 까닭은 당시의 주조 기술자가 여러 지방을 돌아다니면서 주문에 따라 주조하였기 때문에 용범의 무게를 줄이기 위한 것이다. 또한 양면을 사용함으로써 용범의 변형을 방지하는 효과도 있다.

다) 밀랍법

기원전 4세기에서 기원전 1세기 사이에 제조된 숭실대학교 소장(국보 141호) 다뉴세문경은 고도의 주조기술에 의한 정교한 무늬가 새겨져 있다(<사진 5>). 원의 높이는 겨우 0.06∼0.08mm이며, 두 원 사이의 간격은 0.7∼0.76mm이다. 또한 삼각무늬의 선 높이는 0.04∼0.06mm이며, 그 간격은 0.3∼0.34mm에 불과하다. 따라서 다뉴세문경을 이범으로 복원할 수 있다는 말은0380) 이런 치밀하고 정교한 거울에는 해당되지 않는다.

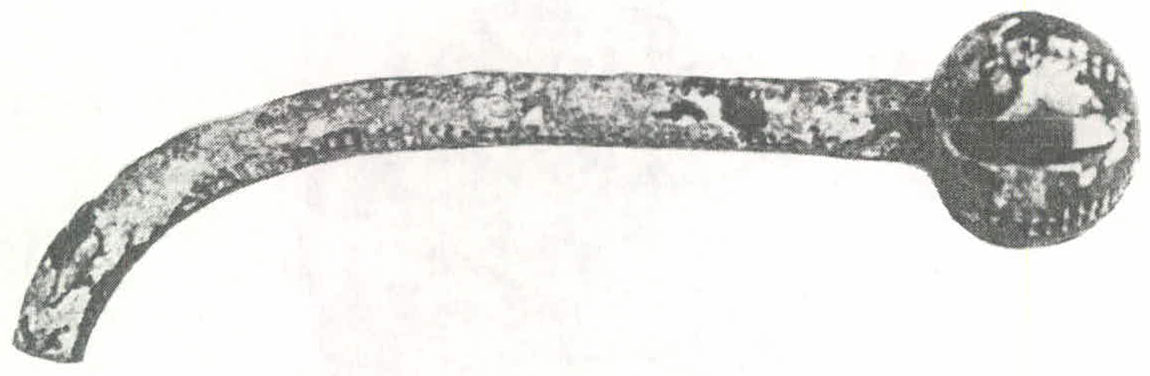

그 시기에 만든 전남 출토로 전해지는<사진 6>의 동령도 과학적으로 조사한 결과 밀랍법으로 주조된 것으로 밝혀졌다.0381)

요컨대 우리 나라에서는 청동기 후기에 밀랍법을 사용하였으며, 소아시아나 유럽에서는 청동기시대에 이미 사용되었고,0382) 중국은 기원전 약 430년의 曾侯乙墓에서 출토된 술잔과 쟁반이 밀랍법으로 제조되었다.0383) 한편 일본에서는 야요이시대의 巴形銅器·동탁·동촉 등이 우리 나라에서 전래된 밀랍법으로 제조되었다.0384)

라) 청동기의 보수

청동의 쇳물이 용범에 골고루 들어가지 못하면 청동기의 일부분에 구멍 따위의 결손부가 생긴다. 이런 주물을 다시 주조하자면 비용과 노력이 든다. 또한 청동기의 부품을 주조하여 이를 조립하자면 서로 접합시켜야 한다.

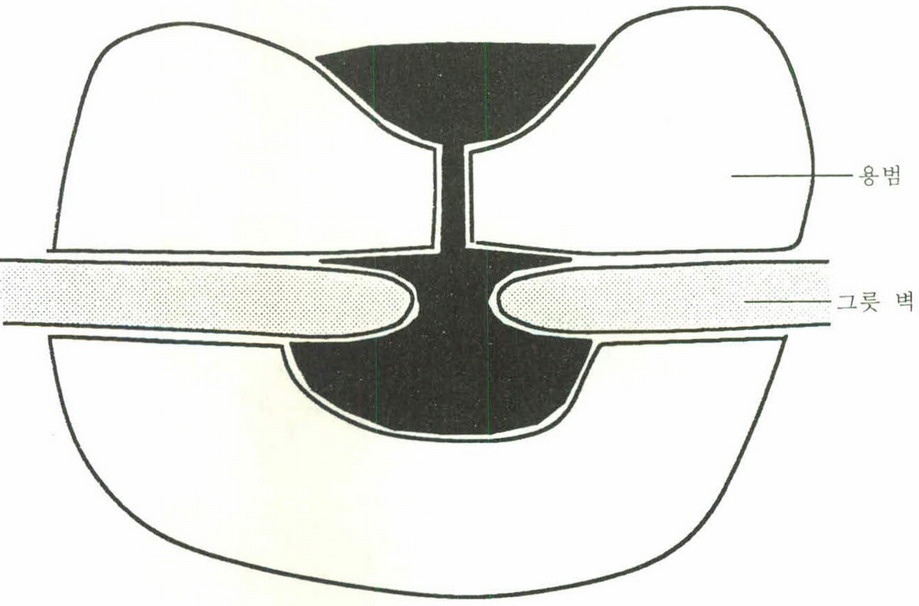

우리 나라 청동기 중에서도 가장 이른 것으로는 경북 청도 출토 비파형동검의 검신에 용접한 부위가 있다.0385) 용접 부위는 빛깔이 붉은 빛을 띠고, 그 경계가 뚜렷하지 못한 것으로 보아 모재보다 녹는점이 높은 저주석 청동 쇳물을 녹는점보다 훨씬 높게 녹여서<그림 5>와 같은 용범 주위를 숯불로 가열하면서 주접한 후 연마한 것으로 생각된다. 용범을 사토를 써서 만들면 석제용범과는 달리 쇳물이 굳을 때 발생하는 가스는 용범 속으로 빠져나간다.

한편 땜질할 때 땜납으로는 녹는점이 낮은 고주석 청동이나 또는 당시 외국에서 이미 사용하던 주석-납의 합금을 썼을 것으로 생각된다.0386)

그릇 벽의 구멍에 사토로 용범을 만들어 갖다대고 위에서 녹는점이 높은 주석의 함량이 낮은 청동 쇳물을 부어 구멍을 메운다. 이 때 용범 주위는 불을 피운다

| 0374) | 姜仁求 외,≪松菊里≫Ⅰ(국립박물관 고적조사보고 11, 1979). |

|---|---|

| 0375) | R. F. Tylecote, ibid., 1986, pp.81∼96. 北京鋼鐵學院, 앞의 책, 28∼34쪽. |

| 0376) | 한국동력자원연구소,≪자원총람≫(한국동력자원연구소, 1990), 504∼517쪽. |

| 0377) | 서국태,<영흥읍 유적에 관한 보고>(≪고고민속≫1965-2, 사회과학원 고고학 및 민속학연구소). |

| 0378) | 崔 炷·都正萬·金秀哲·金善太·嚴泰允·金貞培,<韓國 細形銅劍의 微細構造 및 原料産地 推定>(≪분석과학≫5-2, 한국분석과학회, 1992), 191∼197쪽. |

| 0379) | 林炳泰,<靈岩出土 靑銅器鎔范에 대하여>(≪三佛金元龍敎授停年退任紀念論叢≫Ⅰ, 一志社, 1987), 121∼140쪽. |

| 0380) | 中口 裕,≪實驗考古學≫(東京;雄山閣, 1982), 202∼205쪽. |

| 0381) | 崔 炷·金秀哲·金貞培,<韓國의 細形銅劍 및 銅鈴의 金屬學的 考察과 납同位元素比法에 의한 原料産地推定>(≪先史와 古代≫3, 1992), 510∼534쪽. |

| 0382) | R. F. Tylecote, ibid., 1986, pp.83∼84. |

| 0383) | 柯 俊, 앞의 글, 2∼3쪽. |

| 0384) | 中口 裕, 앞의 책, 191∼196쪽. |

| 0385) | 李健茂,<靑銅遺物의 땜질技法>(≪三佛金元龍敎授停年退任紀念論叢≫Ⅰ), 169∼200쪽. |

| 0386) | ≪中國科學文明史≫(臺北;木鐸出版社 영인, 1983), 42∼51쪽. |