다. 화엄종과 의상 화엄의 계승

의상은 후대에 海東華嚴初祖라고 불려졌다. 그것은 의상의 문하에 十聖으로 꼽히는 뛰어난 제자들이 있고 의상은 그들과 전국에 十刹을 건립하고 화엄종 교단을 넓혀 나갔다고 생각했기 때문이다. 그러나 십성으로 불리는 인물들이 모두 의상의 직계제자들은 아니며, 십찰도 모두 의상 당대나 직계제자대에 이루어진 것은 아니었다.

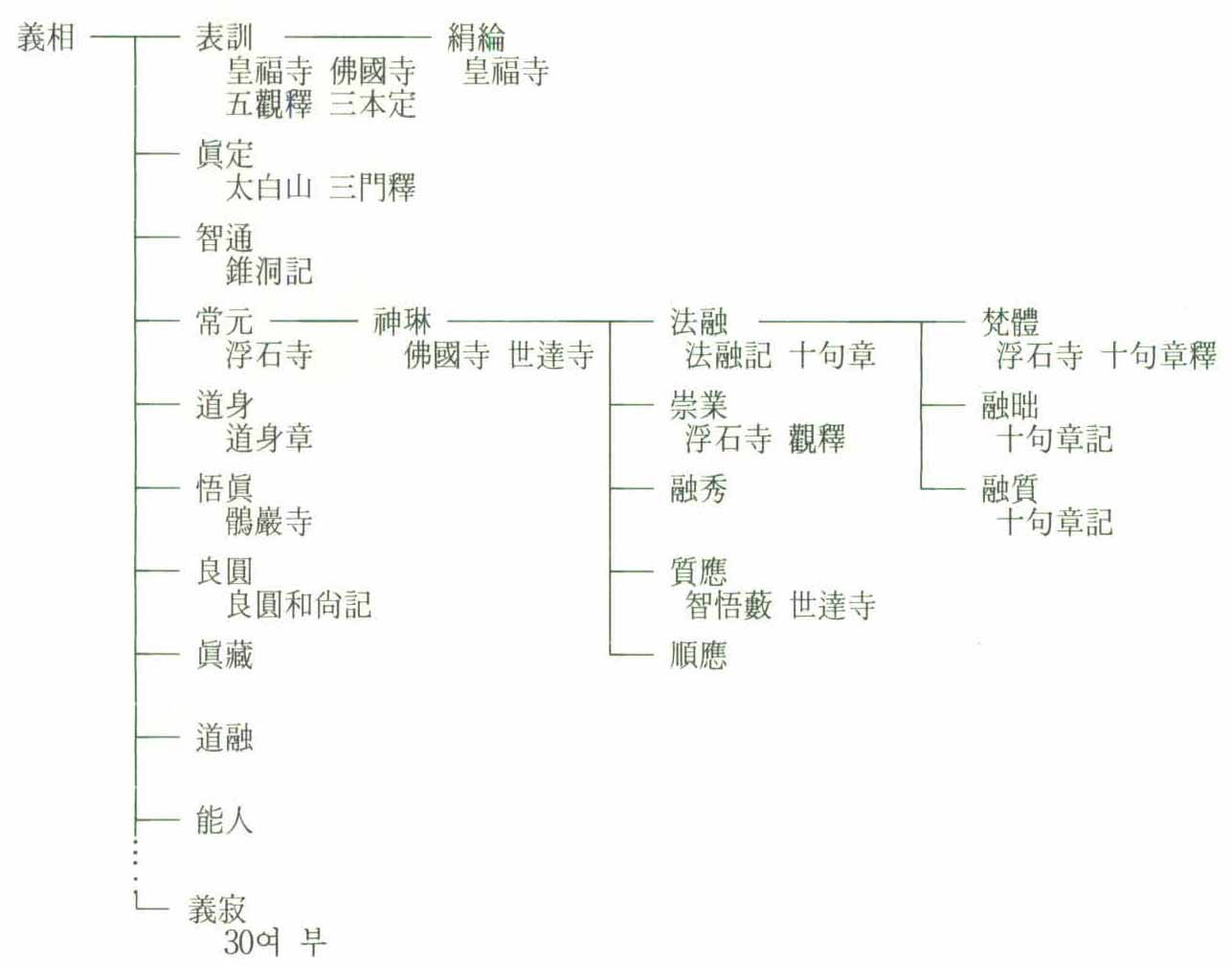

의상은≪법계도≫를 중심으로 여러 제자들에게 화엄사상을 정밀하게 강의하여 화엄교학의 왕성한 분위기를 이끌었다.≪법계도기총수록≫에 등장하는 것처럼 부석사와 태백산·소백산 등지에서 주로 이루어진 강의를 통하여 신라화엄교학의 주류를 이루었던 의상의 십대제자들은 悟眞·智通·表訓·眞定·眞藏·道融·良圓·相源·能人·義寂들이다.1094)

表訓은 의상과 나란히 흥륜사 금당에 모셔졌던 十聖 중의 한 사람으로 의상으로부터 교학을 직접 배우고 그의 지도에 따라 새로운 해석을 전개하기도 하였다. 또한 표훈은 의상이 입적한 이후 皇福寺에 주석하면서 김대성의 불국사와 석불사 조영에 영향을 주기도 하고, 후사를 얻지 못한 경덕왕의 요청으로 天宮에 왕래하여 혜공왕을 탄생하게 하였다는 설화도 남겼다.1095)

眞定은 집이 가난하여 장가도 들지 못하고 군대에서 일하는 여가에 품을 팔아 홀어머니를 봉양하던 기층민 출신의 인물로 의상이 태백산에서 교화를 널리 편다는 소문을 듣고 제자가 된 자로서 의상 문하의 교학을 주도하던 인물 중의 하나인 뛰어난 제자였다.

智通(655∼?)은 伊亮公의 家奴로 어려서 朗智에게 출가하였다가 의상의 문하로 옮겨서 주요한 강의에 두루 참석하여 교학을 깨친 사람이었다. 그는 교학과 더불어 華嚴觀을 닦던 수행인으로서 의상으로부터 역량이 완성되었음을 인정받아 法界圖印을 수여받고 스승의 강의를 기록한≪錐洞記≫(혹은≪錐穴問答≫·≪要義問答≫등으로도 불림) 2권을 지은 대표적 고제였다.

常元은 의상 문하의 강의에서 많은 질문을 하였다고 기록되고 있어서 그 당시 동문들 중에서는 나이가 어렸을 것으로 짐작되는 인물이다. 悟眞은 80화엄의 品數에 대해 당에 질문을 하였다는 기록이 보이며, 下柯山 鶻岩寺에 살면서 밤마다 팔을 뻗쳐 부석사 석등에 불을 켰다는 설화를 남겼다. 良圓은≪법계도≫에 주석을 남긴 인물이다. 道身은 의상의 강의를 기록한≪道身章≫(≪一乘問答≫) 2권을 남긴 제자인데, 이 책은 의상의 스승 지엄과 의상의 문답, 원효의 학설, 의상과 제자들의 문답과 제자들의 학설들이 실려 있어 당시의 화엄교학을 이해하는데 귀중한 자료가 된다.

의상의 제자로≪삼국유사≫에 소개된 義寂은 법상종 승려로서 의상의 문하가 되었다고 하나 30여 부 80여 권이나 되는 그의 저술이 주로 법상 관계 저작이어서 의상의 다른 제자와는 판이한 교학을 가졌음을 알 수 있다. 나머지 眞藏·道融·能人은 전혀 행적이 알려지지 않은 인물들이다.

신라 화엄은 의상의 직계제자들과는 교학의 내용을 달리하는 다른 흐름도 있었다.1096) 690년대에 당에서 귀국하면서 법장이 의상에게 보내는 서신과≪探玄記≫등의 저술을 가져온 勝詮은 법장의 제자였다. 승전은 葛項寺에서 돌로 사람 형상을 만들어 놓고 설법을 하였다고 하는데, 그의 제자인 可歸는≪心源章≫과≪華嚴經義綱≫을 지었다. 審詳(?∼742) 역시 법장의 문하에서 수학하고 일본에 건너가 일본 화엄종의 초조가 되었다.

황룡사의 表員은 원효와 법장의 화엄학을 기신론 사상과 함께 수용하는 반면 의상의 견해는 한두 차례 인용한≪華嚴經文義要決問答≫4권을 지었다. 황룡사에서는 경덕왕 13년(754)에 왕의 초청으로 태현과 법력을 겨뤄 이긴 法海도 활동하였다. 또한 원성왕대에 智海는 황룡사에서 화엄을 강의하였다. 明皛는≪海印三昧論≫을 저술하여 의상의 법계도시와 형태가 유사한 다라니송을 새겨 넣기도 하였다. 표원이 원효와 법장의 화엄사상과 기신론 사상을 융합한 데 비해, 명효는 의상의 법계도 사상을 원효의 기신론 사상과 융합하여 계승하였다. 見登은≪華嚴一乘成佛妙義≫와≪起信論同異略集≫을 지었는데 이는 표원처럼 원효와 법장의 사상을 융합하여 수용하는 대신 의상의 견해는 전혀 인용하지 않았다.1097)

의상을 계승하였으면서도 해인사에서 활동한 일군의 화엄승들은 신라 하대 화엄종단에서 독자적인 활동 경향을 보였다. 순응을 이어 利貞이 완성한 해인사는 9세기 후반에 賢俊·決言 등의 대덕이 머무르고 있었다. 현준은 최치원의 사형으로 憲康王 10년(884)에는 의상의 스승인 지엄을 추모하는 報恩結社를 조직하였고 2년 뒤에는 헌강왕의 명복을 비는 화엄경결사를 조직하기도 하였다. 결언은 景文王 원년(861)에 왕의 초청으로 鵠寺에서 元聖王의 명복을 비는 강의를 하였으며≪敎分記≫를 4차례나 강의하였다. 최치원도 만년에 해인사에 머물며 법장의 덕을 기리는 일을 주도하였다.

후삼국 시기에 해인사에는 두 계통의 화엄학풍이 공존하고 있었다. 하나는 希朗으로 王建의 복전이 되었고, 다른 하나는 觀惠로 甄萱의 복전이 되었다. 당시 사람들이 희랑의 법문을 北岳으로, 관혜의 법문을 南岳으로 불렀는데, 이는 희랑이 의상계 화엄학의 정통을 주도하던 태백산 浮石寺 학풍을 계승하여 北岳이라 불렸고, 관혜는 지리산 華嚴寺 학풍을 계승하여 南岳으로 불렸음을 말해준다. 각기 독자적인 활동을 보이던 이들 두 학풍은 고려 초에 均如에 의해 북악을 중심으로 남악이 통합되어 화엄종단의 통합이 이루어진다.1098)

여기서 알 수 있듯이 화엄사는 緣起를 중심으로 독특한 교학을 계승시켜 갔다. 경덕왕 13년(754)에 현존하는 華嚴寫經을 주도했던 연기는≪開宗決疑≫·≪華嚴經要決≫·≪眞流還源樂圖≫와≪기신론≫에 관한 두 가지의 저술이 있었는데 문하에 수많은 제자를 두었다.≪기신론≫을 중시한 데서 알 수 있는 것처럼 의상의 화엄사상보다 원효의 교학을 계승한 면모를 보여준다. 화엄사에서는 이 밖에도 正行·定玄·靈觀 등이 활동하였고, 후삼국기에는 觀惠가 화엄사 학풍을 계승하여 독자의 교학을 폈다.

이 밖에 景德王 말년(759경)에 寶林寺를 창건하고 天冠보살 신앙을 지녔던 화엄행자 元表나 원성왕 3년(787)에 少年書省의 승관을 지냈으며≪華嚴經要決≫6권을 지은 梵如, 昭聖王 원년(799)에 징관의 화엄소를 강의한 梵修, 헌강왕 6년(880)에 無量壽寺에 주석하던 住宗 등의 화엄 승려도 있다.1099)

신라 화엄의 융성을 말해주는 것으로 의상의 십대제자와 병칭되는 傳敎十刹이 있다. 浮石寺·華嚴寺·海印寺·梵魚寺·玉泉寺·毘摩羅寺·美理寺·普光寺·普願寺·岬寺·華山寺·國神寺·靑潭寺 등이 그것으로 모두 10개가 넘게 알려져 있다.1100) 신라말의 최치원도 十山을 꼽고는 있지만, 부석사를 제외한 십찰은 신라 하대에 이르기까지 오랜 동안에 걸쳐 건립된 것으로 보인다. 8세기 중엽에 緣起의 주도하에 대찰로 성장하는 화엄사나 9세기 초반에 왕실의 지원으로 대찰로 등장하는 해인사 등에서 보듯이 의상을 계승하는 화엄종단에 의해 차례로 건립되어 나간 것이 십찰인 것이다. 이는 浮石嫡孫이라 불리던 신림이나 의상의 법맥을 잇는 표훈이 주석하던 불국사가 십찰에서 거론되지 않는 것과 대조를 이룬다.

| 1094) | 십대제자는≪三國遺事≫에서 꼽은 이들이다. 최치원이 지은≪法藏和尙傳≫에는 眞定·相圓·亮元·表訓을 ‘四英’이라고 꼽았고,≪宋高僧傳≫에는 智通·表訓·梵體·道身을 ‘登堂覩奧者’라고 꼽았다. 십대제자에 꼽히던 인물 자체와 인물의 표기에 차이가 있음을 알 수 있다. 의상 직계제자들의 화엄학을 집성한≪法界圖記叢髓錄≫에도 다른 표기들이 나오는데, 직계제자들의 기록에 의미를 부여하여 동일 인물의 경우 叢髓錄의 표기를 따르기로 한다. 의상의 문하제자와 의상 이후 화엄교학의 흐름은 金相鉉,<新羅 華嚴學僧의 系譜와 그 活動>(≪新羅文化≫1, 東國大, 1984;≪新羅華嚴思想史硏究≫, 民族社, 1991) 참조. |

|---|---|

| 1095) | 이 때문에 표훈이 의상의 직제자가 아니라 본래 유가계의 승려로서 의상의 제자인 眞定에게 사사하여 화엄으로 전향한 방계 법손으로 보는 견해도 있다(金福順,≪新羅華嚴宗硏究≫, 民族社, 1991, 49∼56쪽). |

| 1096) | 의상 이후 신라 화엄학의 계보에 대해서는 여러 가지 견해가 있다. 高翊晋은 의상계와 황룡사원효계로 나누고 원효계의 특징을 원효와 법장의 수용에 따른 화엄과 기신론 사상의 융합으로 보아 表員·明皛·見登을 비롯하여 緣起·法海·鐘山 審詳·大衍 등을 들었다(高翊晋, 앞의 책, 362∼366쪽). 金相鉉은 의상계와 비의상계로 나누고 비의상계를 다시 원효를 계승하는 蛇福·玄隆·見登과, 오대산·천관산·지리산의 화엄승인 寶川·通靈·연기·正行·定玄·觀惠·靈觀, 그리고 기타의 勝詮·可歸·심상·표원·법해·元表·梵如·智海·梵修·住宗의 세 흐름을 들었다(金相鉉, 앞의 책, 74∼84쪽). 金福順은 의상계와 황룡사계로 나누고, 의상계는 다시 의상계 본찰인 부석사계와 황복사·범어사 등의 表訓系 및 해인사계의 셋으로 나누며, 황룡사계로는 연기·지해·梵如·五臺山세력 등을 들었다(金福順, 앞의 책, 99∼125쪽). |

| 1097) | 高翊晋, 앞의 책, 343∼363쪽. |

| 1098) | 赫連挺이 지은<均如傳>에 남북악에 대한 기본 자료가 실려 있다. 이에 대한 해석은 남북악의 성격과 맞물려 화엄학의 일반적인 경향인지 후삼국기만의 문제인지에 대해 여러 가지 견해가 발표되었다. 崔柄憲은 남악은 화엄과 기신을 토대로 하는 화엄사의 연기계로, 북악은 법계도기를 중심으로 하는 부석사의 의상계로 보았다(崔柄憲,<高麗時代 華嚴學의 變遷>,≪韓國史硏究≫30, 1980, 65∼66쪽). 金杜珍은 의상계 내의 분화로 보아 남악은 연기론적 해석 경향으로, 북악은 성기론적 경향의 융화적 성격으로 구분하였다(金杜珍,≪均如華嚴思想硏究≫, 一潮閣, 1983, 54∼56쪽). 許興植은 정치세력의 분열에 따른 분화로 보았다(許興植,≪高麗佛敎史硏究≫, 一潮閣, 1986, 185∼186쪽). 高翊晋은 남악은 화엄사의 원효계 학풍을 말하는 것으로 원효와 법장의 동서융합적 학풍이 특징이며, 북악은 부석사의 의상계 학풍으로 보았다(高翊晋, 앞의 책, 365∼366쪽). 金福順은 후삼국 분열시 외부 세력의 해인사 침투에 따른 파벌 다툼으로 출신에 따라 남악은 화엄사, 북악은 부석사로 부른 것으로 보았다(金福順, 앞의 책, 126∼131쪽). 金相鉉은 후삼국기에 희랑과 관혜의 대립에서 시작되어 그 문도에 이르러 심화된 것으로 넓게는 의상계, 좁게는 해인사 내의 분파로 보았다(金相鉉, 앞의 책, 257∼261쪽). |

| 1099) | 金相鉉, 위의 책, 62∼84쪽. |

| 1100) | ≪三國遺事≫권 4, 義解 5, 義湘傳敎조에서 부석·비마라·해인·옥천·범어·화엄의 6사가, 그리고 崔致遠의<法藏和尙傳>에 화엄·부석·해인·범어·옥천 이외에 새로운 7사를 합친 12사를 들고 있다. |