가. 석탑

선대에서와 같이 고려시대에 이르러서도 석탑은 불교의 가장 중심적인 예배 대상이었으며 따라서 석탑은 그 수효에서나 조형미에 있어서 당시 불교적인 조형미술의 중추를 이루는 것이었다. 즉 불교의 교세는 고려시대에 와서 절정에 이르렀으며 그에 따라 불교적인 조영이 거의 고려 일대를 통해 국가적으로 혹은 개인적으로 활발하게 진행되었다. 이러한 불교적 조영의 성황 속에 그 중심을 이루는 석탑 또한 다수 건립되어 그 결과 오늘날 많은 석탑의 유례를 볼 수 있는 것이다.

그런데 이러한 고려시대의 석탑에 관하여 나타난 현상을 정리함에 있어서는 우선 그 석탑 건립이 신라시대에 비하여 전국적으로 확산 분포되고 있다는 점을 지적하지 않을 수 없다. 즉 신라는 삼국통일과 더불어 거의 고려와 상응하는 영역을 지배하였지만 현재 남아있는 신라의 석탑은 지역적으로 볼 때 대체로 경주 부근에 밀집되어 있으며 그 외의 것도 대략 옛 영토인 영남에 편재하는 경향을 보이고 있다. 그리고 고구려나 백제의 옛 땅에도 약간의 유례가 있으나 소수에 불과할 뿐이다. 그러나 고려의 경우를 보면 숫자적으로 개경 부근이 우세한 면이 없지 않지만 그 유례는 전국적으로 나타나고 있다. 물론 이러한 분포상의 변화는 시대상의 변화에 따르는 것으로, 일반적인 추세는 한마디로 왕실불교적 입장에서 출발한 한국의 불교가 수백 년을 지나면서 보다 보편화된 결과라고 하겠다. 그러나 좀더 고려의 상황에 결부시켜 본다면 우선 다음과 같은 점들을 생각해 볼 수 있다.

즉 고려의 석탑 건립에서 먼저 생각할 수 있는 것은 국가적인 조영이라 하겠다. 고려시대 역시 불교가 국가적 종교, 왕실불교로서 번영하였음은 물론, 신라로부터 이어지는 호국불교적 성격은 국초로부터 많은 국가적 사원의 창건을 초래하였다. 그리하여 그러한 국가적 조영의 경우 역시 수도인 개경이 월등 우세함은 짐작할 수 있다. 개경의 法王寺·王輪寺·慈雲寺·內帝釋寺·舍那寺·天禪寺·新興寺·文殊寺·圓通寺·地藏寺 등 10대 사찰의 건립이나, 도성 안에 70區의 불사가 있었다는 기록 등은 불교국을 연상케 하며, 곧 고려의 불사 건립의 정도와 아울러 개경이 수적으로 우세함을 전하는 것이라 하겠다.

태조왕건의「訓要十條」에도 반영되어 있듯이 새로이 유행되는 圖讖思想의 영향은 이러한 국가적인 조영 역시 전국적인 형태로 행해진 일면을 나타내게 하였다. 대체로 개경의 7층석탑 건립과 연관되는 것으로 믿어지는 고구려의 구도인 西京의 9층탑 건립, 신라의 옛 서울인 경주 皇龍寺九層木塔의 중수, 백제 옛 수도 부근의 거대한 益山 王宮里五層石塔의 유례, 그리고 후백제군을 격파한 곳에 天護山 開泰寺를 건립한 것 등은 모두 그러한 경향을 전해주는 것이라고 하겠다.

그런데 고려시대의 석탑에서 좀더 주목을 끄는 것은 순수한 지방세력 내지는 현지 주민들이 대거 참여한 사실이다. 경상북도 醴泉郡 읍내에 소재한 開心寺址五層石塔의 銘文, 서울 경복궁에 옮겨 놓은 淨兜寺五層石塔 내에서 발견된<造成形止記>등에서 알 수 있듯이, 고려는 많은 경우 그 지방민의 발원에 의하여 석탑이 건립되었다고 믿어지며, 이것이 오히려 고려시대 석탑의 전국적인 분포의 좀더 근본적인 이유가 될 수 있지 않을까 한다.

앞에서 살펴본 바와 같이 고려시대 석탑의 전국적인 분포나 그 건탑에 있어서 토착세력의 참여 가능성은 바로 고려 석탑의 양식상에 다양한 변화를 가져올 수 있는 가능성이 다분함을 짐작하게 한다. 즉 신라의 왕도 중심의 일률적인 건탑 양식에서 벗어나 고려시대에 들어와서 각 지방의 토착세력이 건탑에 관여했을 때 과거의 일률적인 규범보다는 각기 제 나름대로의 특징이 반영되어 곧 다양한 건탑의 양상을 보일 것이니 실제 이 시대의 석탑은 그 조형 양식상에 다양한 변화를 보이고 있다.

그리하여 신라 이래 전통양식을 계승함과 동시에 지방적 특색이 가미되어 그야말로 다양한 조형을 이루었으니, 이 같은 석탑의 지방적 특색은 신라시 대에는 그리 두드러지지 못하였던 것으로 중앙에서 지방으로 석탑이 보급되면서도 그다지 큰 차별상을 나타내지는 못하였었다.

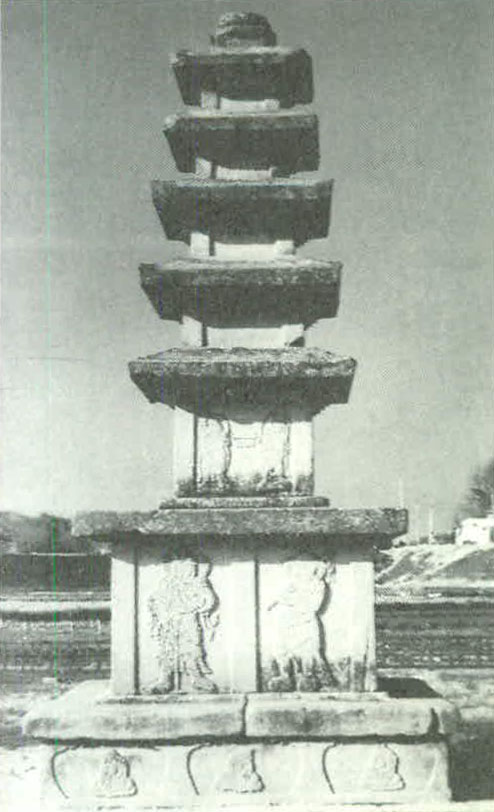

신라의 옛 땅인 경상도지방을 중심으로 한 지역에서는 어느 정도 신라 석탑계를 충실하게 계승하면서도 세부적으로는 변형을 보이고 있다. 곧 예천 읍내의 개심사지 5층석탑(보물 제53호;현종 원년, 1010<사진 1>)은 연화문이 조식된 판석 1매를 끼워 탑신 괴임대를 삼고 있다. 漆谷郡 若木面 福星洞寺址에서 1924년에 서울 경복궁내로 옮겨 세운 정도사지 5층석탑(보물 제357호;현종 22년)은 하층기단 면석의 각 면에 3구씩의 안상이 있고 그 내면에 地線으로부터 귀꽃문이 조식되어 있어 주목된다.

이 밖에 개성을 중심으로 한 지역에서는 南溪院七層石塔(국보 제100호;開城市 德岩洞 南溪院址에서 1915년에 경복궁내로 이전<사진 2>), 玄化寺七層石塔, 興國寺石塔 등과 같이 일반형 4각형 중층탑이 고려 석탑으로서의 특징을 지니면서 유행하였다. 그리고 기타 다른 지역에서는, 경기도의 廣州郡 西部面 春宮里三層石塔(보물 제13호)과 安城郡 二竹面 竹山里五層石塔(보물 제435호), 전라북도 金堤郡 金山面 金山里 金山寺五層石塔(보물 제25호), 충청남도의 天原郡 聖居面 天興里 天興寺址五層石塔(보물 제354호)과 靑陽郡 定山面 西亭里九層石塔(보물 제18호) 등 상당한 수의 일반형 석탑이 건립되었다. 이들 탑은 모두 신라 양식을 계승하고는 있으나 옥개석의 낙수면이 급경사를 이루고 추녀가 직선에서 곡선으로 변하였다던가, 단층기단이 많아졌다던가, 상층기단 갑석의 부연이 형식화되거나 생략되어 있는 것 등 부분적으로 간략화되고 둔중해진 고려 석탑 특유의 작풍을 보이고 있다.

그리하여 이 시기에 건조된 석탑을 형태별로 분류해보면 4각형 중층의 전형양식, 전탑 및 모전석탑, 四獅子石塔, 多角形塔, 寶篋印塔의 5종으로 크게 구별할 수 있다. 이러한 유형의 석탑은 전기뿐만이 아니라 후기에까지 전승된다.

가) 4각형 중층의 전형탑

이 석탑은 신라시대의 전형적인 일반형을 본받고 있는 것으로 평면이 4각형이며 2층기단 혹은 단층기단 위에 탑신부를 형성하고 정상에 相輪을 장식하고 있다. 개경에 靈通寺址五層石塔, 玄化寺址七層石塔 등 거대한 탑이 건립되었다. 그러나 대체적으로 3∼5m 높이의 중형탑이 건립되었으니, 앞에서 열거한 석탑 이외에 靈岩 聖風寺址五層石塔(목종 12년, 1009), 密陽 小台里五層石塔(보물 제312호;예종 4년, 1109), 中原 彌勒里五層石塔(보물 제95호), 興法寺址三層石塔(보물 제464호), 密陽 崇眞里三層石塔(보물 제468호), 驪州 下里 三層石塔(보물 제92호), 淸原 桂山里五層石塔(보물 제511호) 등을 대표로 들 수 있다.

이들 석탑은 모두 신라시대의 일반형을 계승하여 기단에는 兩隅柱와 撑柱甲石의 副椽 등이 정연하고, 탑신부에서는 탑신석 좌·우에 우주가 각출되었으며 옥개석 하면의 받침은 5단·4단·3단 등으로 이루어졌는데 이 시기의 석탑은 이러한 4각형 중층의 전형탑이 주축을 이루고 있다.

나) 전탑 및 모전석탑

塼塔은 선대로부터 건조되어 이 시기에 이르러서도 축조되었으나 크게 유행을 보지는 못하였다. 그것은 역시 탑을 건립하기에 앞서 인공을 가하여 벽돌을 생산하여야 했기 때문에 수고가 많이 들고 작업의 과정에 어려움이 많았던 탓으로 생각된다. 그리고 模塼石塔도 전탑과 같이 석재로 벽돌형을 다듬어 모전석을 생산하는 작업이 먼저 이루어져야 했기 때문에 역시 건조하기가 어려웠던 것 같다. 그리하여 현재 완전한 형태의 전탑과 모전석탑을 찾아보기가 어려우니 그것은 벽돌과 모전석이 무너지기 쉬운 때문이기도 하다.

이 시기의 전탑으로 유일한 것은 神勒寺多層塼塔(보물 제226호)인데 여러 차례의 보수로 인하여 많이 변형되었다. 화강암으로 기단부를 구성하고 그 위에 7층의 탑신을 형성하였는데 옥개는 극히 짧으며 받침이 3층까지는 2단이나 그 위는 1단씩이어서 특이한 형태를 보이고 있다. 塼에는 반원 안에 唐草를 양각한 문양이 있어 아름다우나, 군데군데 문양이 없는 벽돌들이 섞여 있어 역시 후세의 변형을 쉽게 알 수 있다.

모전석탑으로는 堤川 長樂里七層模塼石塔(보물 제459호)을 들 수 있는데 전체의 높이 9.1m로 거대한 탑이다. 화강암으로 지대를 구축하고 7층의 탑신부를 형성하였는데, 초층의 탑신에는 4隅柱를 화강암으르 세웠고 남·북 양면에 龕室이 개설되었다. 옥개 받침은 7∼9단이며 낙수면의 받침도 같다. 상륜은 노반 1石이 남아있고 그 윗면에 지름 17cm의 둥근 찰주공 주위에 연화문이 조각되어 있다.

이 시기의 석탑으로 모전석탑의 유형을 들 수 있는데, 義城 氷山寺址五層 石塔이 있다(보물 제327호). 이 석탑은 가까운 곳에 신라통일 초기의 義城 塔里五層石塔(국보 제77호)이 있어서 이 탑을 모방한 것이다. 단층의 기단 위에 5층탑신을 형성하였고 정상에 상륜부를 장식하였는데 초층 탑신 남쪽면에 감실이 있고 옥개 받침과 낙수면의 층단 받침이 5단씩인 것까지 같은 형식이라 하겠다. 전체의 높이 8.15m로 거대한 탑인데 같은 지역에서의 모방의 예를 보이고 있다.

다) 4사자석탑

사자 네 마리를 기단부에 배치하고 탑신부를 받치게 한 4獅子塔의 건조는 이미 통일신라시대부터 있어서 華嚴寺四獅三層石塔(국보 제35호), 咸安 主吏寺址四獅石塔 등을 예로 들 수 있는데 고려시대에 이르러서도 堤原郡의 獅子頻迅寺址石塔(보물 제94호)에서 4사자의 용례를 볼 수 있다. 이 석탑은 기단부에 “大平二年四月 日謹記”라는 명문이 있어 현종 13년(1022)에 건립하였음을 알 수 있다. 2층으로 구성된 상층 기단에 네 마리의 사자를 앉히고 머리 위에 갑석을 받게 하였다. 갑석 상면에는 伏蓮이 장식되어 있는 괴임돌 하나를 끼워 탑신부를 받치고 있는데 각 층의 身蓋石은 1석씩이며 탑신석에는 양우주가 각출되어 있다. 옥개석은 받침이 3단씩이며 추녀의 큰 곡선이 고려의 특징을 보이고 있다.

라) 다각형탑

다각형의 석탑은 그 평면이 4각형에서 6각형, 혹은 8각형으로 변한 것을 말한다. 신라 하대부터 비록 석탑 전체는 아니나 기단부가 8각으로 변한 석탑이 나타났음을 볼 수 있다. 예컨대 到彼岸寺三層石塔(보물 제223호)은 지대석은 4각형이나 그 위의 기단부는 8각의 평면으로, 8각의 복련석 위에 8각 면석을 놓고 그 위에 8각 앙련석을 놓아 마치 佛台座 형식의 특이한 기단을 보이고 있다. 이 석탑은 법당 내에 신라 경문왕 5년(865)에 해당하는 ‘咸通六年’銘의 철불이 있어 이 석탑도 같은 때에 건립된 것으로 추정하고 있다. 이렇듯 신라 하대에 나타난 다각형의 기단 평면은 고려시대에 이르러 탑신부에까지 변형을 일으켜 여러 기의 다각형 석탑이 조성되었다. 그 중에 月精寺八角九層石塔(국보 제48호)과 金山寺六角多層石塔(보물 제27호)은 그 대표라 하겠다.

월정사 8각 9층석탑은 전체의 높이 15.15m의 큰 탑인데 탑신부의 각 부재가 넓이에 비하여 높아져서 전체적으로 우뚝한 느낌을 준다. 2층 기단으로 구성되어 하층의 기단 갑석은 복련석으로 이루어졌고, 상층의 기단 갑석 위에는 괴임돌 하나를 끼워 탑신부를 받치고 있는데 각 층의 신개석은 1석씩으로 조성되어 있다. 각 층 탑신에는 각 면에 양우주가 각출되고 옥개석 하면의 받침은 큼직한 圓弧를 사이에 두고 상·하에 낮은 각진 모양의 받침하나씩을 본떠 새겼다. 각 층마다 여덟 귀퉁이 전각에 풍경을 달아 도합 72개의 풍경이 장식되어 장중하기 이를 데 없다. 초층 탑신에는 작은 龕形이 마련되었다. 이 탑에서 특히 주목되는 것은 상륜부가 완전한 점인데 露盤과 覆鉢·仰花·寶輪까지는 화강암으로 조성하였으나, 그 이상의 擦柱를 비롯한 寶蓋·水烟·龍車·寶珠 등은 금동제이다. 1970년 10월에 해체 복원하였는 바 이 때에 많은 사리장엄구가 발견 조사된 바 있다.

金山寺 六角多層石塔은 기단부와 탑신부의 평면이 6각이다. 화강암으로 조성된 높직한 2단의 대석이 있고 그 위에 점판암으로 조성한 복련석이 있으며 앙련석의 갑석이 놓여 탑신부를 받치고 있으나 현재 옥개석들만이 겹쳐 쌓여 있다. 그러나 상층부에 이르러 2층에 탑신석이 있으므로 그 밑의 모든 층에도 탑신석이 있었음을 알 수 있는데 이러한 탑신석을 모두 구비했었던 창건 당시의 탑은 대단히 우뚝한 느낌을 주었을 것이다. 탑신석에는 각 면에 양우주가 있고 圓圈 안에 여래좌상 1구씩을 선각하여 초창기의 장식적 석탑의 형태를 상상케 한다.

마) 보협인탑

寶篋印石塔(東國大博物館 소장, 국보 제209호)은 한국에서는 1기밖에 없는 희귀한 석탑이다. 전하는 바에 의하면 이 탑은 天原郡 北面 大坪里 탑골에서 발견 수습된 것이라고 한다. 현재 5석이 남아있는데 불상이 조각된 대석 위에 갑석형의 복련석, 本生潭을 조각한 탑신석, 당초문과 앙련문을 장식한 개석이 놓이고 정상에는 네 모서리가 귀모양으로 된 상륜석이 놓여 있다.