나. 석조부도

석재로 건조된 승려의 묘탑을 말한다. 石造浮屠의 건립이 본격화된 것은 신라 하대에 이르러 선종이 등장하고 祖師들의 사리탑 건립이 유행함으로써 비롯되었다. 따라서 부도의 경우는 석탑과는 달리 처음부터 그 분포가 전국 적인 양상을 보이고 있다. 그런데 신라의 부도가 비록 하대에 이르러 본격화하였다 하더라도 신라 부도는 이미 그 나름대로 자체의 전형을 이루고 있었으니 평면 8각 단층형의 8角圓堂型이 그것이다. 그런데 고려시대에 이르러서는 이러한 신라 전형 양식이 계승, 유행되는 한편 부분적으로 혹은 전체적으로 변형을 보이게 된다. 다만 일반적인 석탑과 다른 점이 있다면 숫자 적으로 적기 때문이라고 여겨지는데 유형화하는 면에서 크게 두드러지지 못하고 보다 개별적인 변형을 보이고 있다.

그리하여 각 부재가 원형으로 변해 가는 것은 신라 말기에서 고려시대에 걸쳐 나타나는 현상인데, 이것은 각을 죽여서 원형으로 만든 새로운 의장으로 짐작되나 이러한 변형 역시 8각의 기본형에서 비롯한 것이다.

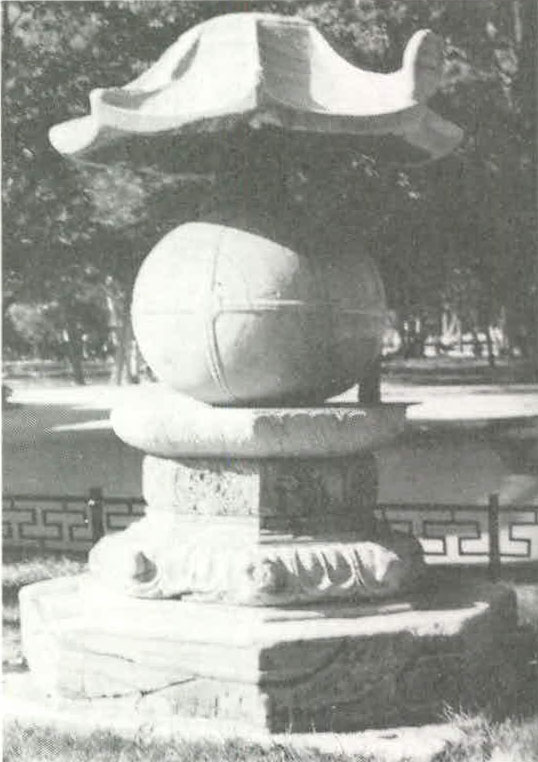

예컨대 신라 말에 이르러 건조된 禪林院址浮屠(보물 제447호;신라 정강왕 원년, 886)나 鳳林寺眞鏡大師寶月凌空塔(보물 제362호;신라 경명왕 7년, 923)은 각기 기단부에 있어서 8각을 떠나 평면이 원형으로 변한 형태를 보이고 있으며, 고려 전기에 건조된 淨土寺弘法國師寶相塔(국보 제102호;현종 8년, 1017<사진 3>)은 탑신을 구형으로 조성하여 8각의 평면을 원형으로 변형시킨 기 발한 의장이다.

그리고 또한 부분적인 변형을 보이는 유례를 보면 일부 부재가 원형으로 바뀌는 동시에 중대석이 특별히 커져서 그 표면에 雲龍紋 등 다채로운 조식이 들어가는 변형이 주목을 끈다. 이렇듯 원형 표면의 중대에 운룡문을 조각한 것은 신라 말에 제작된 선림원지부도에 이미 나타나 있으며, 고려시대에 이르러는 興法寺眞空大師塔(보물 제365호;태조 23년, 940)과 高達寺元宗大師慧眞塔(보물 제7호;경종 2년, 977) 등이 일부 부재가 원형으로 변하는 동시에 중대석이 특히 커져서 그 표면에 운룡문을 조각하고 있다.

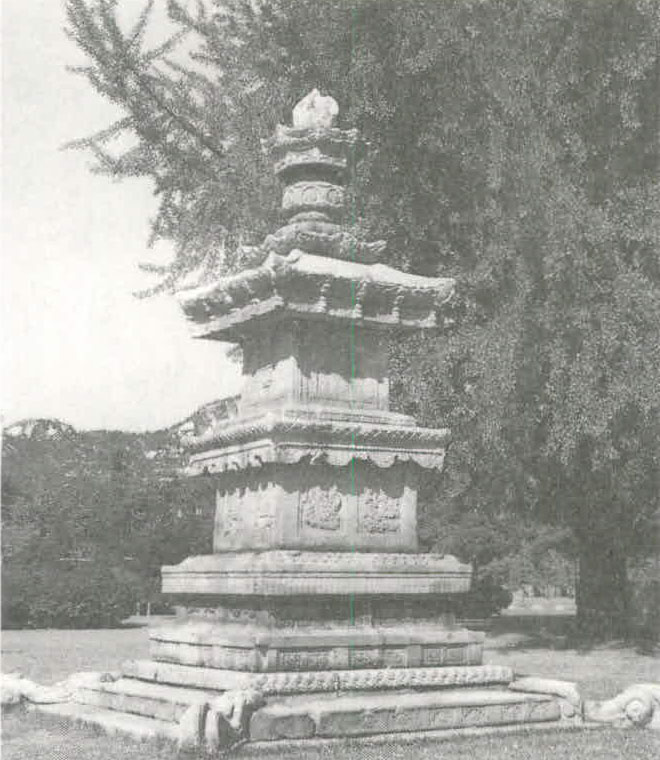

다음으로 보다 근본적인 형식상의 변형을 보이는 예로는 일반적인 석탑에서의 현상과는 반대로 평면이 8각에서 완전히 벗어나 4각을 기본으로 삼은 양식이 나타나고 있으니 그 대표적인 예로 法泉寺智光國師玄妙塔(국보 제101호;선종 2년, 1085, 원위치는 강원도 원주<사진 4>)을 들 수 있다. 이 부도는 기단부부터 탑신·상륜부까지 세부에도 蓮花紋·草花紋·帳幕·鳥類 등 각종 문양을 화사하게 가득히 조식하여 마치 조각물을 보는 듯한 느낌을 준다.

한편 부도의 양식 중에는 8각 원당형을 계승하는 부도 외에 單石으로 단조롭게 塊體性을 띠며 종형의 탑신이 중심을 이루는 石鐘型 부도가 있다. 그런데 이러한 형식의 부도는 역시 그 시원이 신라시대라고 생각되지만 고려시대에 이르러 좀더 유행한 느낌이 있어 여기서도 고려의 조형미술의 다변성을 볼 수 있다.

즉 통일신라시대의 석종형 부도로는 太和寺址 十二支像浮屠(보물 제441호)를 유일하게 말할 수 있는 데 비하여, 고려시대에 이르면 상당한 수의 석종형 부도를 들 수 있으니 金山寺石鐘(보물 제26호), 通度寺金剛戒壇 등은 그 대표라 하겠다. 이 2기의 석종형 부도를 보면 모두 계단형식으로서 기단부와 주변의 장엄이 전대에 만들어진 태화사지 12지상부도에 비해 훨씬 장식적이어서 화사하다. 이것은 과거의 단조로운 형태에서 벗어나 좀더 장중하고 화려한 양상으로 변형되었음을 입증하는 것이 아닌가 하며, 또한 고려시대의 보다 다양성 있는 조형미술의 특징을 살릴 수 있는 것으로 생각된다.

그리하여 이 시기에 건조된 석조부도를 형태별로 분류해 보면 8각원당형의 전형 양식과 4각 혹은 원형의 변형 양식, 석종형의 세 가지로 크게 구별할 수 있다.

가) 전형적인 8각원당형 부도

이 부도는 8각형을 기본으로 하여 下臺石·中臺石·上臺石 등 기단부는 물론이고 이 위에 놓이는 탑신 괴임대, 탑신부, 옥개석, 상륜부재까지 모두 8각으로 조성되어 층층이 쌓인 것으로 전체적인 평면이 8각이다.

고려 전기에 건조된 부도로 절대 연대를 가지고 있는 부도는 興法寺眞空大師塔, 普賢寺朗圓大師悟眞塔(보물 제191호;태조 23년, 940), 大安寺廣慈大師塔(보물 제274호;광종 원년, 950), 鳳巖寺靜眞大師圓悟塔(보물 제171호;광종 16년, 968), 高達寺元宗大師慧眞塔, 普願寺法印國師寶乘塔(보물 제105호;경종 3년, 975) 등이다. 이 부도들은 주인공과 소속 사원이 모두 확실하며 특히 그들의 탑비가 건립되어 있으므로 각 주인공의 행적과 건조 연대 등을 확실히 알 수 있어 같은 시기에 건립된 연대 미상의 부도들을 고찰하고 연대를 추정하는 데 하나의 기준이 되는 중요한 자료들이다.

이 부도들은 지대석에서는 8각, 혹은 4각을 보이는 것이 있으나 하대석은 반드시 8각으로 이루어졌다. 그리고 중대석도 8각이나 진공대사부도와 원종대사부도의 중대석은 거의 원형을 이루고 있다. 그러나 이 두 부도도 중대석 상·하의 괴임대와 받침은 8각을 보이고 있다. 상대석도 8각이며 탑신과 옥개석 또한 8각으로 진공대사탑과 광자대사탑의 낙수면은 기와골을 이루고 있다.

나) 변형 양식

우선 원형으로 변한 부도는 淨土寺弘法國師實相塔이라 하겠는데 이 탑에서도 실은 탑신부만이 구형으로 변했을 뿐이다. 부도의 구성을 보면 4각형의 지대석 위에 넓직한 8각형의 대석이 있으며, 그 위에 모서리마다 귀꽃무늬가 장식된 8각의 복련대석이 놓이고 그 위에 8각 중대석을 놓아 8각 앙련의 상대석을 받치고 있다. 탑신석은 평평한 상대석 위에 놓였는데 원구형의 측면에는 옆으로 2條線帶가 돌려지고 네 군데에 상하로 2조선이 양각되어 횡대와 교차되는 곳에 圓座와 花瓣을 장식하여 素紋의 탑신보다는 화려함을 느끼게 한다. 탑신 상면에 있어서도 그대로 옥개석을 놓은 것이 아니라 원통형의 간주석을 세우고 그 위에 얹었는데, 옥개석 하면은 삿갓 모양으로 깊숙히 파여져 안정감을 고려하고 있다. 옥개석도 8각인데 이러한 각 부의 구성으로 보면 아직은 전체적인 변화를 보이지는 않는 것이다.

다음으로 법천사 지광국사현묘탑은 흥법국사탑보다 약 70년이 늦는데, 여기서는 전체적인 변화를 보이고 있다. 즉 지대석으로부터 기단부·탑신석·옥개석·노반까지 4각의 평면을 이루고 있으며 상륜부에서 보개만이 8각이다. 이러한 점에서 이 시기에 있어서의 변형 양식은 역시 지광국사부도를 들어야 할 것이다.

다) 석종형 부도

이 시기의 대표작으로 金山寺石鐘을 들 수 있는데 이 부도는 형태가 석종형이라 하여 붙여진 명칭이다. 넓직한 4각형의 기단을 마련하고 그 위에 봉안하였는데 기단은 2층으로 이루어졌다. 상·하층 기단의 면석은 神將像을 비롯한 각종 조각물이 새겨진 별석들로 이루어졌으며 갑석도 많은 판석으로 짜여졌다. 그리고 그 위 중심에 한 장의 판석을 놓고 탑신을 받치고 있으며, 판석의 네 귀퉁이에는 사자의 머리가 밖을 향하여 조각되었다. 그 윗면 한복판에 탑신 받침의 몰딩이 있고 주위에 연화문이 돌려졌으며 탑신은 長身으로 정상에 조각된 아흡 마리의 용은 밖을 향하고 있다. 그 위에 앙련이 조각된 2장의 돌이 놓여 있고 정상에 보주석이 얹혀 있다. 이와 같은 석종형 부도는 본래 인도의 불탑 형식에서 연유한 것이다.