가. 석불상

고려 초기의 활기차고 거대한 석불로 灌燭寺石造彌勒菩薩立像(보물 제218호<사진 8>)을 들 수 있다. 높이 18.12m의 이 불상은 조성 연대를 광종 19년(968)경으로 추정하고 있는데 역시 초기의 힘찬 기운이 잘 나타나 있는 예라 하겠다. 이와 같은 유형으로 大鳥寺石造彌勒菩薩立像(보물 제217호)과 禮山 揷橋石造菩薩立像(보물 제508호)을 들 수 있는데 이 두 불상 역시 후기로 떨어지지 않는 11∼12세기에 걸치는 조성으로 고려의 초기적인 기상이 잘 나타나 보인다.

이들 고려 전기에 조성된 세 석상을 살펴보면 머리 위에 쓰고 있는 원통형의 寶冠과 그 위에 얹어놓은 보개, 그리고 토속적인 인상을 주는 넓적한 相好, 石柱形과도 같은 胴體의 처리 등 여러 가지 공통된 점을 볼 수 있다. 그런데 이들 불상은 대체로 대형화의 경향을 띠어서 웅장한 초기적 기운은 잘 나타나 있으나 반면에 조각적인 우수성은 감소되고 있다. 이것은 거구의 동체 처리와 각부 조각의 세세한 새김이 여의치 않았기 때문인 것으로 생각된다. 그리고 이 3구의 석상은 모두 충남지역에서 조성한 것인데, 이와 같은 공통점은 곧 이 지방의 지역적 특색이 아닌가 한다. 앞에서도 말하였듯이 고려시대의 불상 조성은 선대에 비하여 보다 전국적으로 확산되어 왕실은 물론 중앙 귀족이나 지방 호족들의 보호와 후원으로 불상이 조성되고 각 지방은 나름대로 토착성이 강한 지방적인 특색을 보이게 되었을 것이니, 이 3구의 불상이 바로 이러한 유례인 것으로 생각된다.

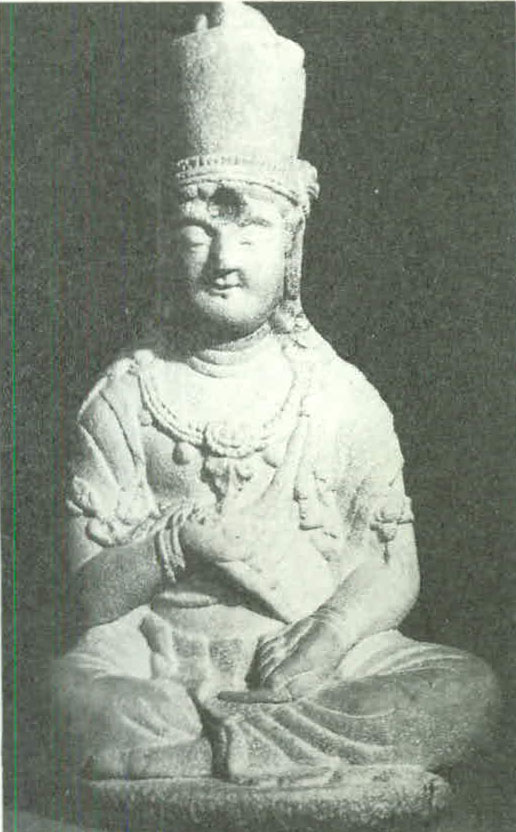

이렇듯 지방적 특색을 잘 나타내고 있는 또 한 곳의 석조보살상들이 있는 데 溟州지방을 중심으로 조성된 석상들을 들 수 있다. 즉 江陵의 寒松寺址에서 출토된 寒松寺石造菩薩坐像(국보 제124호<사진 9>)을 비롯하여 寒松寺址 石佛坐像(보물 제81호) , 祥福寺址石佛坐像(보물 제84호) , 月精寺石造菩薩坐像(보물 제139호) 등이라 하겠다. 한송사지에서 출토된 2구는 대리석으로 조성하였고 신복사지와 월정사의 보살좌상은 화강암으로 조성하여 그 조성 석재는 같지 않으나 이들 머리 위에 쓰고 있는 원통형 보관에서 우선 공통점을 볼 수 있다. 그리고 전체적인 작풍에서 약간 투박한 감은 느낄 수 있으나 상호와 동체 표현에 양감이 풍부하고, 명상에 잠겨있는 듯한 상호의 표정과 입가에 느껴지는 미소 등은 이들 4구의 보살상이 함께 보이는 특징이라 하겠다.