(2) 서예

통일신라시대를 통해 크게 발전하였던 서예는 고려시대에 이르러 지식인들의 교양적 기능의 하나로 정착되었을 뿐 아니라, 書寫를 전업으로 하는 서학박사를 비롯한 전문직 吏員의 양성 등으로 말미암아 서법의 융성과 함께 보편화되었다. 서체에 있어 고려 전기의 경우 본격적인 墨蹟이 한 점도 남아 있지 않지만, 碑碣 등의 금석을 통해서 볼 때 일반회화와 마찬가지로 개국 초부터 정종대까지와 문종대부터 의종대까지의 두 시기로 나누어 살펴볼 수 있다.577)

초기에는 통일신라시대의 전통을 계승하여 당 초기의 대가 歐陽詢體가 대종을 이루었다. 구양순체는 자획과 결구가 모두 방정하고 굳건하여 특히 정중하고 경건해야 할 비문의 서체로 크게 성행하였다. 10세기 전반의 이러한 비문 글씨로는 李桓樞가 쓴 廣照寺眞澈大師寶月乘空塔碑(937)와 菩提寺大鏡大師玄機塔碑(939), 具足達이 쓴 地藏禪院朗圓大師悟眞塔碑(940)와 淨土寺法鏡大師慈燈塔碑(943), 그리고 柳勳律이 쓴 無爲寺先覺大師遍光塔碑(946) 등이 전하는데 모두 굳세고 방정한 모습이 구양순체에 토대를 두고 있으면서 더 장중하고 절도있는 기품을 보여준다. 특히 문인서예가인 구족달의 글씨는 강한 필력이나 예리함에서 구양순을 능가하는 기량을 보여 준다.

10세기 전반의 이러한 서풍은 10세기 후반의 서학박사 張端說과 韓允 등을 거치면서 힘이 넘치는 굳세고 삼엄한 느낌에서 虞世南의 필체 등을 가미하며 보다 부드럽고 청아한 모습의 서체로 바뀌었다. 그리고 11세기 전반에 이르러서는 더욱 유려한 필치로 변모되었다. 이 시기의 대표적인 서가로 蔡忠順(?∼1036)·金巨雄·白玄禮가 있다.

채충순은 문하시랑까지 올랐던 문신귀족 서가로 특히 楷書에 능했으며, 기운이 탁월하다는 평을 받기도 하였다. 그가 쓴 大慈恩玄化寺碑(1021)의 앞면 글씨는 구양순체에 토대를 둔 해서로, 필획이 정결하고 예리하면서 아름답게 정돈된 느낌을 자아내는 등 당시 서풍의 특징을 반영하고 있다. 朝請郎禮賓丞을 지낸 김거웅도 채충순과 함께 歐法의 해서에 뛰어났으며, 그가 쓴 居頓寺圓空大師勝妙塔碑(1021)는 九成官醴泉銘을 익힌 전형적인 구양순체에 유미성이 가미된 명품이다.

국자감 丞을 지낸 백현례의 서체는 이들보다 온아하고 수려하여 우세남체에 보다 가까운 느낌을 준다. 그가 쓴 奉先弘慶寺碣記(1026)는 결구에서 다소 어색한 감이 있으나 전반적으로 인후한 기품이 감돌며, 그의 이러한 서풍은 閔賞濟와 安民厚 등에게 계승되어 11세기 후반 무렵까지 영향을 미쳤다.

정결하고 굳센 구양순체를 중심으로 전개되었던 고려 초기의 서풍은 11세기 전반기를 통해 우세남체가 가미되면서 점차 우미수려한 필체로 변모되다가 문종년간에 이르러 문운의 극성기를 맞으면서 문화적 난만성을 반영하는 王羲之體가 주류를 이루게 된다.578) 문종의 넷째 왕자로 태어나 출가한 大覺國師 義天(1055∼1101)의 문인인 僧 獜과 英僅, 惠素 등이 모두 王體의 필법을 보이고 있어 새로운 서체로서의 유행을 짐작케 한다.

그러나 왕희지체를 보다 본격적으로 구사했던 서가는 大鑑國師 坦然(1069 ∼1158)이다. 그는 왕사와 국사를 지낸 덕이 높은 고승이었으나 불법보다는 글씨의 대가로 이름이 더 알려져 있다. 李奎報(1168∼1241)는<東國諸賢書訣評論序>에서 신라 金生과 함께 그를 신품으로 꼽았으며, 그의 글씨에 대해 “못 가운데에 솟아 오른 부용처럼 화려하며 속은 단단한 뼈가 들어있으면서 겉은 옥같은 살결로 가리워 있다”고 극찬했다.579) 그리고 이인로는 “本朝에는 오직 坦然과 洪灌이 이름을 떨칠 뿐이다”고 하면서 그의 글씨를 “쇠로 된 힘줄과 같고, 산을 무너뜨려서 만든 뼈와 같으며 힘은 수레채를 뒤엎을 만하고 날카로움은 갑옷을 뚫을 만하다”고 평하였다.580)

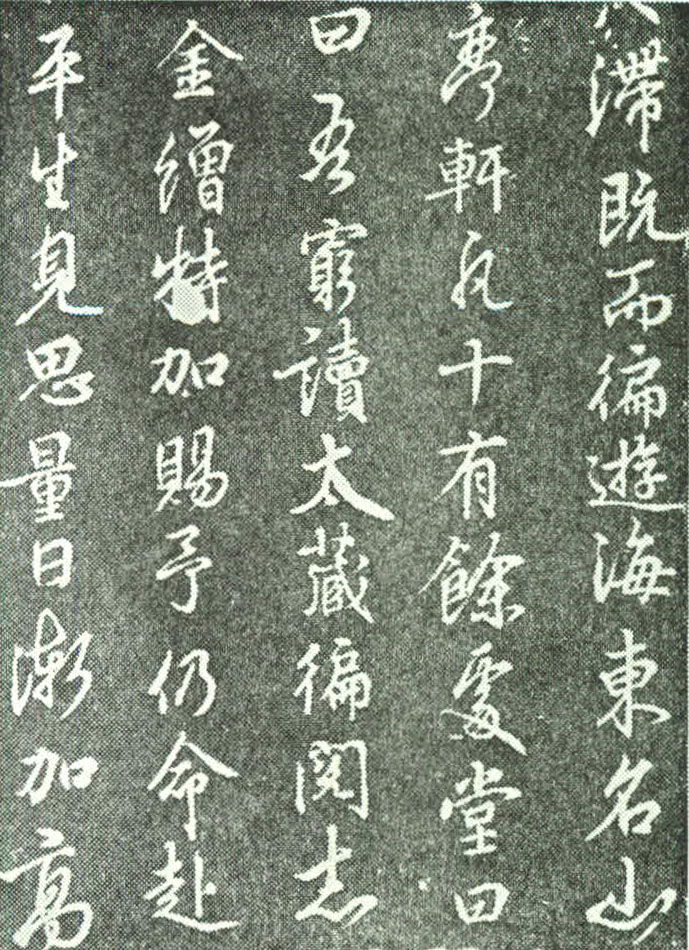

이와 같이 고려시대 최고의 서가로 손꼽혔던 탄연은 행서에 특히 뛰어났었는데 종래의 전통적인 구양순체의 전형에서 벗어나 왕희지체에 토대를 두고 顔眞卿體와 寫經風의 필법을 가미하여 새로운 서법을 창출하였다. 그가 쓴 文殊院重修碑는 왕희지의<集王聖敎序>(1130)의 필의와 상통하면서도 왕체에서 볼 수 없는 운치와 유려함이 들어 있으며, 雲門寺圓應國師碑(1148)는 힘찬 필획과 유려한 필치가 신묘한 조화를 이루고 있는 등 가히 坦然體라 불러도 좋을 독창적인 면을 보여준다.

이와 같이 탄연은 종래 유행하던 구양순의 서법을 버리고 왕희지체에서 출발하여 전아·유려하면서도 내재한 힘을 살리는데 성공하여 한 시대의 서법을 세웠으며, 그의 이러한 서풍은 문하인 機俊을 비롯한 당대는 물론 후대의 무신집권시대까지 풍미하면서 오랫동안 영향을 미쳤다.

<洪善杓>