가. 고려 초기 도자-성립기

고려가 성립하는 10세기 전반은 동북아시아에 있어서 정치적으로 큰 변화의 시기였다. 중국대륙은 당말 오대의 변혁기를 맞이하였으며, 만주지역에서는 발해를 거쳐서 거란이, 그리고 한반도에서는 통일신라와 후백제를 대신하여 고려가 성립되는 새로운 시기였다. 고려의 새로운 지배세력은 통일신라 진골세력에 대신한 중앙의 6두품과 지방세력인 호족들로서 이들은 개경에 새로운 왕조를 이루었다. 태조 왕건을 중심으로 한 이들 새로운 지배세력은 중국에 다녀온 渡唐留學生, 禪僧들과 서해안지역을 통해 중국 문물에 익숙해 있던 호족들로, 당과 오대와 긴밀히 연결되어 있었으며 10세기 전반기의 혼란시기를 통일로 이끌었던 것이다.581)

이 시기의 구체적인 청자 제작에 관한 문헌기록이나 유물자료로서 확인된 것은 없다. 이 시기에 제작된 것으로 추정되는 것은 통일신라 후기의 도기들을 이어받은 灰靑色 硬質陶器(질그룻)들로 扁壺, 큰 항아리, 목긴 병, 띠문있는 작은 병 등과 회백색 軟質의 大鉢, 항아리 등이 있다.

이들은 울릉도 天府洞古墳이나 彌勒寺址 출토의 도기들을 닮았으며, 공통적으로 낮은 굽다리, 무문의 경향, 半圓甁과 같은 새로운 기형의 등장으로 통일신라의 印花紋陶器들을 이어받고 있으나 점차 다른 모습으로 바뀌고 있음을 보여 주고 있다.582)

따라서 전환의 시기인 10세기 전반은 통일신라시대 질그릇의 양상이 변화를 보이면서 이어지고 있었으며, 고려청자의 제작은 아직 이루어지지 못하고 있었다.

도기에서 자기로의 발전은 매우 큰 변화로, 이것은 자기를 필요로 하고 자기를 제작할 수 있는 사람들과 瓷土·釉藥·가마시설 등의 제반조건이 마련되는 속에서만 가능한 일이다.

고려의 새로운 지배세력은 서해안을 통한 중국과의 교류로 인해 이미 중국 문물에 익숙해 있었으며, 도당유학생·선승들 역시 중국문물을 이해하고 있었다. 그들은 처음에는 이러한 중국 문물을 자신들의 필요에 따라 해로를 통해 수입하는 방법으로 욕구를 충족시켜 갔다. 광종(950∼975)과 성종(982∼997)년간을 통해 고려는 중앙집권화 정책을 추진하게 되고, 이에 따라 중국의 제도, 문물이 크게 받아들여지며 새로운 인물이 중용되어 새로운 정책을 추진해 가게 된다.

광종 9년(958) 후주인으로서 귀화하였던 雙冀의 진언에 따라 과거제도를 처음으로 실시하게 되고 광종 11년에는 백관의 공복이 제정되며 왕권 강화에 노력하게 된다. 성종년간에는 崔承老를 중용하고 당제를 받아들여 3省 6部제도·전시과제도·국자감과 같은 정치·경제·교육의 제도를 확립하여 중앙집권적인 귀족국가의 틀을 마련하고 국가의 기반을 확립한 시기로 처음으로 중앙에서 지방관을 파견하게 된다. 당시 선종불교의 넓은 전파와 그에 따른 좌선에 필요한 차를 담는 茶器로서 청자의 필요성을 이해하게 되고 그것을 요구하게 된다. 처음에는 중국의 吳越國으로부터 수입된 도자기로써 그들의 욕구가 충족되었지만, 차츰 새로운 지배층의 확대에 따른 수요를 감당하기 힘들게 되었다.

고려의 중앙집권화가 추진되고 중국의 제도·문물을 배우는 과정에서 중국의 귀화인들과 중국 문물에 익숙한 고려의 지식인들의 제언에 따라 그들의 수많은 수요를 충족시키기 위해 중국청자를 닮은 고려청자의 제작을 모색하게 된다. 때마침 중국의 秘色靑瓷의 제작으로 유명한 浙江省의 오월국과 교류하였고, 새로운 청자의 제작을 열망하는 고려의 지배층의 요구가 컸을 것이므로, 중국 동남지방의 오월국으로부터 중국 도자공들의 왕래를 짐작할 수 있다.583) 이들로부터 새로운 청자 제작의 기술을 배우기 시작한 고려 도자공들에 의해 고려청자의 제작이 이루어지게 되었던 것으로 추정되는데, 다음의 자료를 통해 이러한 사실을 뒷받침해 볼 수 있다.

첫째는 광종 원년에 國師가 되고 광종 9년(958)에 돌아간 璨幽를 기리는 비문인 元宗大師慧眞塔碑에 보이는「金釦瓷鉢」이다. 이 鉢은 대사가 죽기전 광종으로부터 받은 하사품이다. 이것은 靑瓷鉢에 금테두리를 씌운 상품의 청자로, 오월국에서 제작한 越州窯産 청자발로 추정된다. 즉 고려와 오월국과의 밀접한 교류 속에서 수입되어 광종에 의해 특별히 하사된 그릇으로 당시 사용되었던 구체적인 예인 것이다.584) 중국의≪景德傳燈錄≫권 26에는 광종 10년 智宗 등 고려승 36명이 오월국에 입국한 기록이 있고,≪佛祖統記≫권 10에는 광종 12년에 오월왕 錢弘俶의 요청으로 天台典籍과 승 諦觀을 보낸 기록도 있어 양국간에 교류가 긴밀했던 것을 알 수 있다.

둘째는 월주요의 기술을 습득할 가능성이다. 비색청자의 제작으로 유명한 오월국의 월주요는 그 품질의 우수성으로 선망의 대상이 된 곳이었다. 그런데 중국을 통일한 송에 의해 오월국이 망하면서 이곳 역시 급격히 쇠퇴하여 월주요의 기술이 이 때를 전후하여 중국 남북방으로 확산되는 계기가 되었다. 그 결과 각 지역에서는 이와 비슷하거나 그 지역적 특색에 따른 북방청자 또는 龍泉窯의 청자 등이 제작되었다.585) 마찬가지로 고려에서도 이 시기를 전후로 월주요의 도자공들을 후히 대접하여 데려 올 수 있었을 것이다. 마침내 그들은 당시 청자의 제작을 갈망하고 있던 고려 지배층의 요구에 따라 고려도기를 제작하고 있던 도공들에게 청자 제작기술을 가르쳐 주었으나 초기에는 기술의 미숙으로 많은 실패를 거듭하였을 것으로 짐작된다.

셋째로 도자요지의 발굴 결과를 들 수 있다. 1984년·87년·88년에 걸쳐 호암미술관이 발굴조사한 龍仁 西里窯址의 경우, 퇴적층의 크기는 80m×50m로서 높이가 6m에 달하는 큰 규모이다. 구릉 가운데에서 발견된 가마는 최하층의 경우 폭 1.8m, 길이 40m의 벽돌가마로서 회흑색 벽돌로 축조된 가마였으며, 그 위에 83m의 진흙가마가 놓여 있었다.586)

퇴적층 조사 결과, 2m에 달하는 최하층에서 匣鉢片과 함께 양질의 올리브색 盌과 鉢片들이 출토되었고, 그 윗충에서는 先햇무리굽의 盌, 花形접시류가, 그리고 3층에서는 전형적인 햇무리굽완이 출토되었다. 맨위의 4층에서는 後햇무리굽의 완, 접시들과 철화기법의 백자편, 질이 거친 자기편들이 출토되었다. 용인 서리요지의 맨 아랫층에서 발견된 벽돌가마와 선햇무리굽의 완, 발편과 같은 유물이 출토되는 요지로는 瑞山 梧沙里, 高陽 元興里, 平川 鳳岩里, 봉천 원산리 등이 있다. 1990년 북한 사회과학원 고고학 연구소가 발굴한 봉천 원산리 가마는 벽돌가마로, 갑발편들과 함께 선햇무리굽의 완과 발편들이 출토되었고, 특히 “淳化 壬辰三年(992) 太廟第四室 享器匠 王公托造”銘이 음각된 제기가 발견되어 주목되었다.587) 현재까지 발견된 가장 오랜 청자 가마터의 발굴조사 결과 경종 11년(992)을 전후한 시기의 벽돌가마, 갑발, 선햇무리굽의 청자완, 발, 제기편이 출토되었으며, 이는 용인 서리요지의 맨 아랫층과 비슷하고 서산·고양 등지에서 발견되는 가마와 성격과 동일하다.

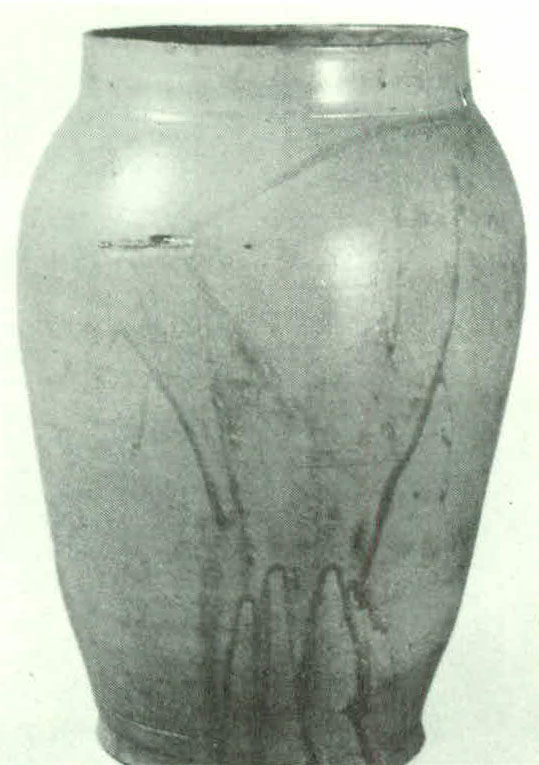

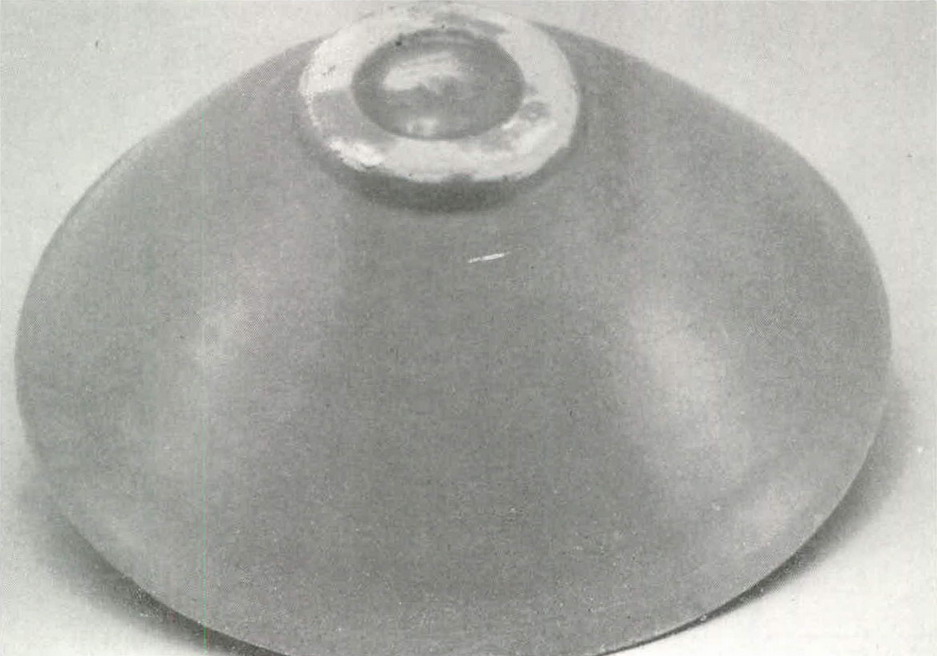

이와 함께 주목되는 것은 梨花女大博物館 소장의 청자항아리(<사진 1>)로 굽 안바닥에 “淳化 癸已四年(993) 太廟第一室 享器匠 崔吉會造”라는 음각 명문(<사진 2>)이 있다. 현재까지 알려진 청자에 관한 확실한 자료는 이 두 자료 외에는 알려진 바 없으나 이 銘文을 통하여 성종 11년과 12년에 고려 태조 이하 역대 왕에게 제사지내는 태묘의 제1실과 4실에 제사드릴 때 사용되는 의식용의 그릇을 장인 王公托과 崔吉會가 만들었음을 알 수 있다.

따라서 10세기 후반은 한국도자사에 있어서 도기에서 자기로 발전해 나아가는 변화, 전환의 시기로 중국과 함께 세계에서 두 번째로 자기 제작이 이루어진 선구적인 나라로 알려지게 된 시기였다.

그러나 성종 12년(993)부터 시작된 거란의 침입은 현종 10년(1019) 양국 사이에 화약이 체결되기까지 20여 년간 전 국토를 유린하였다. 따라서 이러한 시대적 상황을 반영하듯 11세기 초 고려청자도 그 기술이 크게 발전할 수 없었다. 이 시기 청자의 모습을 잘 보여주는 것으로 1983년 圓光大學校에 의해 발굴조사된 高敞郡 雅山面 龍溪里의 청자요지 출토품을 들 수 있다. 요지 출토의 청자편들이 “太平 壬戌二年(현종 13;1022)”銘 平瓦片들과 함께 출토되어 그 제작 시기를 알 수 있었다.588) 청자편들은 회백색의 태토 위에 담청색의 청자유가 얇게 시유된 완·발·접시·병·탁잔·호들로 내화토 받침으로 얇게 받쳐 구운 것이다. 무수한 원통형의 갑발과 함께 기와집의 건물터와 무수한 기와편들과 도기편들이 발견되었는데, 주목되는 것은 햇무리굽의 청자완들이다. 이는 삿갓을 엎어 놓은 모양의 몸체와 넓은 햇무리 모습의 굽다리를 한 완으로 차를 담는 茶盌으로 쓰였던 것이다.

불교의 폭넓은 전파와 그에 따른 선의 수행방법으로 좌선할 때에 정신을 맑게 하는 차와 차를 담는 그릇으로서 청자완은 이미 9∼10세기경에 선망의 대상이었으며, 새로이 청자 제작이 시작되자 이와 닮았으나 고려화된 햇무리굽 청자완이 11세기 전반에 새롭게 제작되었던 것으로 보여진다.

11세기 후반의 문종·선종년간에 이르면 고려는 중앙집권적인 귀족정치체제가 확립되는 시기로 왕권의 안정과 문벌 귀족정치의 확립, 학문의 발달, 북송과의 활발한 문화교류를 통한 자극과 발전이 이루어지고 있었다. 나아가 거란과도 평화정책을 유지하는 국가 기반의 안정 속에서 귀족문화의 일환으로써 고려청자의 새로운 발전이 이루어진 시기였다.

11세기 후반의 청자는 문종년간을 통해 器形과 紋樣·釉色에 있어 숙련을 거듭해가고 있었으며, 문종 24∼34년부터는 새로이 북송과의 문물교류에서 받아들인 중국도자의 기형과 무늬 등이 고려청자에 적응되기 시작하였다. 1020년경에 새로이 시작된 햇무리굽(<사진 3>) 청자는 11세기 후반까지 지속적인 발전을 거듭해, 녹색이 짙고 두꺼우며 맑은 청자유로 발전되고 그 모양은 작은 병, 주둥이 넓은 병, 호 등으로 다양해졌다. 문양은 가는 음각의 草花紋, 菊唐草紋이 새겨진 접시·병·완 등과 음 양각의 蓮瓣紋이 새겨진 합 등이 제작되게 된다.

仁川市 北區 景西洞窯址, 海南郡 山二面 珍山里窯址群에서 출토되는 암록색, 녹갈색의 질이 조잡한 청자(이른바 綠靑瓷)를 들 수 있다.589) 몸체가 작아 지고 굽의 폭이 좁아진 후햇무리굽 완, 주둥이 넓은 병, 바닥이 평평한 작은 접시, 발들로 대부분 잡물이 섞인 태도로 제작되었고 몸체에는 물레 자국이 있는 조잡한 청자들이다. 楊平郡 梅月里 고려시대 고분 출토의 청자병은「元豊通寶」(1078∼1085)와 함께 반출되어 하한이 선종 2년(1085)으로 추정된 자료이다.590) 그리고 1983년 조사된 莞島 해저에서 인양된 30,672점에 달하는 유물들은 질이 조잡한 청자들이다(<사진 4>).591)

11세기 후반의 청자는 1070∼80년경까지 햇무리굽 청자완과 함께 제작된 청자들이 주류를 이루다가 변화하면서 기벽이 얇아지고 점토가 섞인 내화토받침을 공통으로 하는 후햇무리굽 청자와 그 동반청자들로 바뀌어 간다. 押出陽刻의 청자 접시들, 철화의 초화문 접시·병, 바닥이 평평한 접시들이 제작되기 시작하며, 이와 닮은 질이 조잡한 청자의 접시·대접·완·병·호 등이 인천, 해남 등 해안가에서 다량으로 제작되기 시작하였다. 이처럼 良質·粗質窯에서 청자의 제작 활동이 확산된 것이 이 시기에 보이는 가장 주목되는 점이며, 햇무리중 청자완을 비롯해서 기형이 점차 다양해지고 음각·양각·철화 등 제작 수법도 다채로워진다. 그리고 이러한 양상은 12세기 전반까지 이어지며 그 기반 속에서 고려 翡色靑瓷가 제작되기에 이르렀다.

| 581) | 邊太燮,≪韓國史通論≫(三英社, 1986), 143∼168쪽. |

|---|---|

| 582) | 梨花女大博物館,≪통일 신라·고려 질그릇≫(이대 박물관도록 17, 1987). 延世大博物館,≪고려시대 질그릇≫(1991). |

| 583) | 三上次男,<高麗陶磁の起源とその歷史的背景>(≪朝鮮學報≫99·100, 1981). |

| 584) | 景德鎭陶瓷硏究所,<越窯>(≪中國的瓷器≫6, 中華書局, 1975), 105∼112쪽. |

| 585) | 위와 같음. |

| 586) | 湖巖美術館,≪龍仁 西里 高麗白磁窯≫(三星美術文化財團, 1987). 金載悅,<高麗白磁의 發生과 編年>(≪考古美術≫177, 1988). |

| 587) | 1991년 1월 19일자 북한 노동신문에 발굴 결과에 대한 간략한 기사가 실려 있다. |

| 588) | 鄭明鎬·尹龍二,≪高敞雅山댐水沒地區 發掘調査報告書≫(圓光大 馬韓百濟文化硏究所), 157∼167쪽. |

| 589) | 崔淳雨,<仁川市景西洞 緣靑瓷窯址發掘調査槪要>(≪考古美術≫6-6, 1966). |

| 590) | 野守健,≪高麗陶磁硏究≫(淸閑舍, 1944), 12∼13쪽. |

| 591) | 尹龍二,≪莞島海底文物-陶瓷器≫(文化財管理局, 1985), 65∼67쪽. |