나. 고려 중기 도자-전성기

고려의 귀족정치는 12세기 전반의 예종·인종년간에 이르러 완성을 보게되며 고려의 문화는 황금기를 맞게 된다. 이들은 好文의 왕들로 관학을 진흥시키고 궁내에 청연각과 보문각 등의 학문연구 기관을 설치하여 문풍이 크게 일어나고 유학이 발달하였다. 그리고 예의·격식 등 유학적인 제도를 정하고 내치에도 힘을 기울인 시기로,≪三國史記≫등이 편찬된 것도 이 때였다. 이러한 시기에 고려 청자 역시 발전을 거듭하여 비색청자로 대표되는 청자가 만들어지게 되었다.

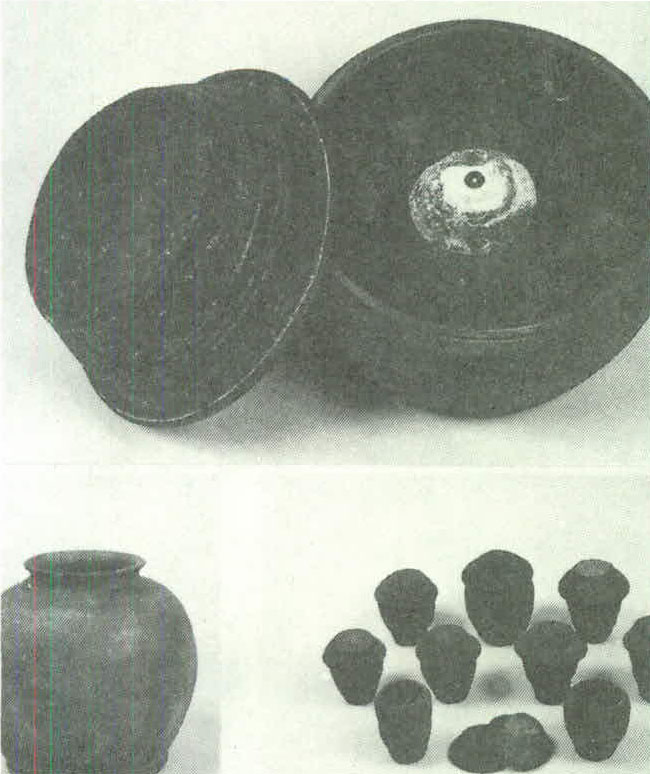

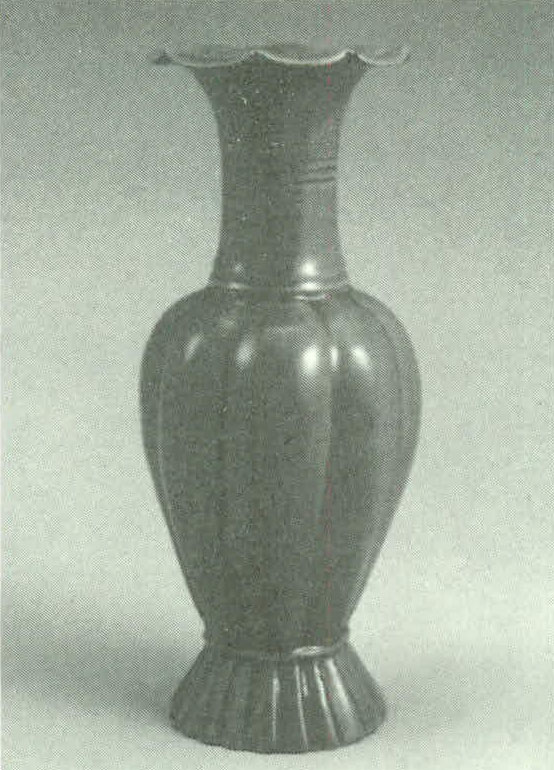

이 시기의 대표적인 청자로는 陶器大盒에서 숙종 10년(1105)이 하한인 海東通寶(1097∼1105,<사진 5>)와 함께 참외모양의 몸체를 지닌 청자호가 발견되었다(<사진 6>).592) 瓜形으로 여덟 곳에 홈을 돌린 풍만한 항아리인데, 녹갈색의 유약을 발라 내화토 받침의 굽다리를 하고 있으며 바닥의 평평한 접시 모양의 뚜껑이 발견되었다. 水原 石浦里 고분에서 政和通寶(1111∼1117)와 함께 출토된 靑瓷陰刻鳳凰紋盌과 靑瓷陽刻草花紋盌은 예종 12년(1117)경에 음각의 봉황문과 양각의 초화문이 존재함을 알려주고 있다. 그리고 인종 원년(1123) 송나라 사신의 수행원으로 고려의 개경에 한 달 동안 머물다 본국으로 돌아가 인종 2년에 저술한 徐兢의 견문록인≪高麗圖經≫의 청자에 관한 다음의 기록이 주목된다.

陶尊:도기의 색이 푸른 것을 고려인들은 이를 翡色이라고 한다. 근년에 들어와 제작이 공교해지고 광택이 더욱 아름다워졌다. 술병의 형태는 참외와 같은데 위에는 작은 뚜껑이 있고 연꽃 위에 오리가 엎드려 있는 모양이다. 또한 완·접시·잔·항아리·꽃병·탕잔도 잘 만들었는데 모두 그릇의 일정한 격식을 모방했으므로 생략하고 그리지 않겠으며, 술병만이 다른 그릇과 다르므로 특별히 이를 알려 둔다.

陶爐:狻猊出香(사자모양의 향로) 역시 비색이다. 위에는 쭈그리고 있는 짐승이 있고 아래에는 연꽃으로 이를 받치고 있다. 여러 기물 가운데 이 물건만이 가장 精絶하고 그 나머지는 越州 古秘色이나 汝州 新窯器와 대개 비슷하다(≪高麗圖經≫권 32, 器皿).

인종 원년 고려인들은 청자를 비색청자라 불렀으며 그 무렵 청자를 만드는 솜씨가 교묘해지고 빛깔이 매우 아름다웠음을 알 수 있다. 그리고 술항아리의 몸체가 참외와 같고 뚜껑은 연잎에 오리가 엎드린 것 같다고 하였다. 그리고 완이나 접시·꽃병·茶甌·잔 등은 중국의 일정한 기명제도를 본받고 있으며, 대체로 월주의 고비색과 汝州의 新窯의 기명과 비슷하다고 하였다. 이로 본다면 고려의 비색 청자는 예종 15년(1120) 가까운 시기에 제작되었음을 알 수 있다.

인종의 長陵에서<皇統六年銘仁宗諡冊>과 함께 출토되었다고 전해지는 靑瓷瓜形花甁·靑瓷方形臺·靑瓷菊瓣形盒·靑瓷有蓋盌(이상 국립중앙박물관 소 장)의 자료가 있다.593) 이들은 담청록색의 翡色釉가 고르게 施釉되어 낸 빛깔이 깊고 순수하며 氷裂이 없다. 태토는 정제되어 있고 기형은 적정한 비례를 갖고 있다. 이들은 과다한 음각·양각의 문양이 없으며 깔끔하고 이지적이며 순수하다. 이러한 청자 기형은 북송대의 景德鎭窯에서 구어낸 청백 자주전자·瓜形병·花形접시·托盞, 定窯에서 구어낸 매병·완·대접·병 등에 그 비슷한 예들이 있어, 고려청자가 그들의 기법과 관련있음을 시사해 주고 있다.594) 그러나 그 기형은 조금씩 다르며 그 중에서 고려인들의 기호에 맞는 것을 선택하였음을 알 수 있다. 특히 접시·완의 굽다리는 定窯·景德鎭窯·汝窯의 기명을 본받고 있음이 주목된다.

또한 12세기 전반까지 널리 제작되었던 지방의 많은 요들이 康津 沙堂里窯와 扶安 柳川里窯에 집중되기 시작되어, 해남·고창·서산·용인·인천 등지의 대부분의 요는 사라지고 있다. 아마도 고려의 중앙집권화 과정에서 대표적인 강진·부안의 요만을 집중적으로 키우려는 의도 때문으로 생각된다.595) 강진과 부안에서 만들어진 도자들이 조운을 통해 배로 개경에 올려져 고려왕실과 관청·귀족 소용의 도자로 사용되었으며, 이들 요지들은 모두 漕倉이 있는 바닷가 가까이에 위치하여 陶瓷土와 물과 나무가 무성한 곳을 배경으로 삼고 있다.

이 시기에 백자·흑자도 있었으며, 그 그릇 모양은 청자를 닮았고, 도기 역시 회흑색의 단단한 질그릇이 계속 제작되었다.