나. 불교공예품

불교사회였던 고려시대의 금속공예품으로는 불교공예품인 梵鐘·香爐·金鼓·淨甁·搖鈴·寶塔·經筒 등의 다양한 佛具들이 남아있다.

이들은 고려사회의 불교의식과 사찰의 莊嚴을 위한 것으로 금속을 사용하여 제작되었다는 점에서 금속공예가 크게 발달되었던 것이다. 그 중 많은 불구들은 현재까지 이어오는 사찰에서 전래되어 왔으나 그보다 더 많은 수의 불구가 사원이 폐허로 된 뒤 지하에 매몰되었다가 그 터에서 발견되었다. 따라서 지금까지 알려진 불교공예품의 종류나 수는 그 중 일부에 지나지 않는다고 생각된다.

가) 범종

통일신라시대의 上院寺銅鐘과 聖德大王神鐘 이래 한국종으로 정형화된 양식과 특징을 계승하면서 이 기간의 변화 현상을 보여주고 있다.

신라종의 양식적 특징을 살펴보면, 龍鈕는 한 마리이고 용의 허리를 구부려 고리같이 만들고 이 고리로 종을 달게 되어 있고, 그 옆에는 음향조절을 위해 원통형의 音管이 붙어 있으며 鐘肩에는 네 곳에 방형의 乳廓이 있다. 鐘身에는 飛天과 撞座가 엇갈려 설치된다.

이러한 종의 양식이 고려시대를 거치면서 변화하여 12세기에 이르면 고려종의 특징이 성립된다. 즉 종견 위에 蓮瓣帶와 같은 立花장식이 붙고, 때로는 음관 위에 구형 장식이 부착되어 대체로 鐘口가 넓어져 口徑에 대한 鐘高의 비율이 전기에는 1.2 내지 1.1로 저하되며 후기에는 구경 40cm 미만의 소형이 되는 동시에 구경과 종고가 비슷해진다. 또한 종신에는 飛天 대신에 여래·보살 등의 입상이 배치되어 투박스러워진다.

현존하는 고려 초기의 天興寺梵鐘(현종 원년;1010)은 높이 1.7m, 입지름 1m로 龍鈕·乳廓·紋樣帶·飛天 등이 모두 신라종을 그대로 따른 대표작이다. 종신의 立碑形 현액에 “聖居山天興寺鐘銘 統和二十八年庚戌二月日”이라 한 명문이 보여주는 시대성은 중요한 연구자료이다. 장식무늬는 정상에 용뉴와 음통이 설치되어 있고, 어깨와 종구·유곽에는 寶相唐草紋이 새겨져 있으며, 입형의 장식무늬는 고려시대에 새로 나타난 무늬이다.

현재 남아있는 고려종은 국내외에 80여 구를 넘는 것으로 알려져 있는 데 그 중 대표적인 고려 전기의 범종으로는 문종 12년(1058)에 제작된 驪州 上品里 淸寧四年銘鐘과 의종 11년(1157)의 正豊二年銘鐘 등이 있다. 청녕 4년명 종은 높이 83cm의 중간 크기의 종으로, 일부 손상이 가기는 했으나 매우 아름답다. 종구가 넓어졌고 종견에는 얕은 귀꽃모양이 붙어 있으며, 유곽 밑에는 각각 부처와 보살을 조각하였고 撞座도 네 곳에 있다. 조각의 각선이 뚜렷하고 용의 조각도 씩씩하다. 한편 정풍 2년명 종은 높이 22.5cm의 소형이지만, 12세기 종의 특색을 구비하고 있다. 즉 종신 상대와 天板 사이에 연판대가 돌출하였고, 문양대는 모두 이중뇌문대로 바뀌었으며 그 안에 범자가 배치되며, 비천 대신 여래좌상을 배치하였다(<사진 8>).

나) 향로

香垸이라고 부르기도 하며 香爐에 새겨진 銀入絲의 문양으로도 유명하다. 향을 피우도록 마련된 盌形의 부분과 나팔모양으로 밑이 넓게 퍼진 臺座部로 나누어진 향로는 완형부 위의 전이 수평으로 퍼져 손잡이 대용으로 사용되기도 한다.

현재 남아있는 대표적인 향로는, 각각 만들어진 해가 명종 7년(1177)인 密陽 表忠寺香爐와 명종 8년인 金山寺香爐 등을 들 수 있다. 12세기의 표충 사향로는 27.5cm의 高杯形의 입구 부위가 넓은 전으로 되어 있으며, 몸체에 梵字와 구름무늬를 교대로 은으로 입사하였고 하부에는 연판문대를 입사하였다. 口緣 외부에 “大定十七年銘(1177)”의 명문이 있고 향완이라고 불리웠음을 알 수 있다.

다) 금고

金鼓는 飯子 또는 禁口라고도 하여 절에서 대중을 집합시킬 때에 쳐서 소리를 내는 도구이다. 그 모양은 얇은 북처럼 생겼는데 한쪽은 터져서 속이 텅 비어 있게 만들고 고리가 두 개 혹은 세 개 있어서 달아매게 되어 있다. 표면은 여러 가지 문양으로 채우고 측면에는 명문이 기록된다. 무늬는 대체로 동심원의 융기선을 두르고 중심부분에는 연꽃무늬나 당초무늬 같은 것을 융기선으로 표현하였다. 명문에는 대개 紀年, 사원이름, 축원, 중량 등이 기록되어 있다. 금고는 주조로 만들어지며, 일정한 곳에 고정시켜 두고 사용하는 것이 일반적인 예이다. 한편 휴대용도 있는데 망치와 매로 얇게 두들겨 만든 것이다.

제작 연대가 확실한 20여 점의 금고 중 고려 전기와 13세기 초반의 것으로는 瓊嚴寺 금고(1073), 梁山 內院寺 금고(1091), 德山寺 금고(1143), 大定 19년명 금고(1179), 蒲溪寺 금고(1202), 德周寺 금고(1206), 貞祐 6년명 奉業寺 금고(1218) 등이 있다. 그 중 대정 19년명 금고는 표면을 동심원으로 4구로 나뉘어 중심에서부터 연밥·연꽃·풀 당초의 순으로 문양이 양각되었다. 그리고 포계사 금고도 표면을 동심원으로 4구로 나누어, 연꽃·연밥을 그리고 하나 걸러 바깥에는 나는 구름을 양각하였다. 정우 6년명 금고는 지름 61cm로서 대작에 속하며, 형식도 약간 다르다. 표면에 동심원을 그려 3구로 나누고, 중앙에는 연밥을, 그 주변에는 연꽃을 양각하여 2구를 채우고, 넓은 바깥 공간에는 如意頭紋과 飛雲紋을 새겨 전체가 시원스러워 보인다.596)

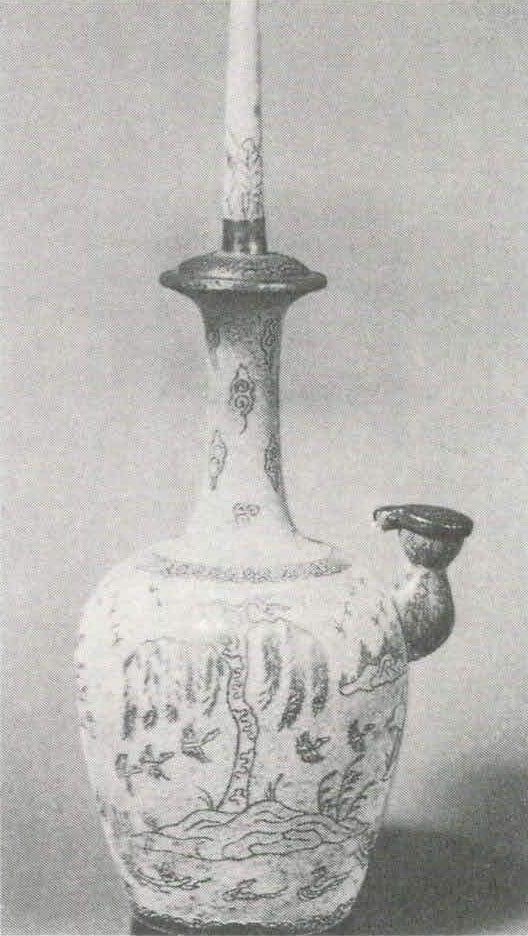

라) 정병

깨끗한 淨水를 담아 두었다가 손을 씻는데 사용하는 佛具의 하나이다. 특히 관음보살이 淨甁을 잡고 있는데 이는 중생들의 고통을 없애주는 감로수를 담거나 버드나무를 꽂는 꽃병으로도 사용되기도 한다.

정병이 처음 어떠한 형태로부터 시작되었는지는 알 수 없으나 고려시대 정병의 형태는 밑에 굽이 달리고 한쪽에 물이 나오는 구멍이 있는 점에서 주전자와 모양이 비슷한데 병의 상부가 높이 연장되고 중간에 넓은 마디가 있는 것이 특이하다.

고려시대 정병을 대표하는 것으로 靑銅銀入絲蒲柳水禽紋淨甁(<사진 9>)이 있다. 청동의 몸체는 녹이 슬어 녹색을 띠고 있으나 굽, 귀때의 마개, 병 목의 넓은 마디와 동체의 은입사 문양 등은 은으로 씌워서 대조를 이루고 있다. 정병의 표면에는 넓은 물가에 언덕이 그려져 있는데 물에는 갈대가, 언덕에는 버드나무가 서 있다. 또 물에는 오리가 떠다니고 멀리 가까이에 기러기가 날며 그 아래는 고기잡이배가 떠있고 언덕에는 낚싯대를 드리운 사람도 있다. 몸체 아래 윗면에 如意頭紋帶를 돌리고 있는 이 정병은 12세기 후반의 작품으로 추정된다.597)

마) 금동탑

목조의 多層樓閣의 형식을 충실히 모방하고 있는 청동제의 소형 또는 대형의 탑이 다양하게 전해지고 있다.

청동 다층소탑은 높이 74.5cm로 11층으로 이루어져 있다. 형태는 고려시대의 석탑과 유사하여 기단 주위에 난간을 둘렀고 초층 탑신의 난간 안에 사천왕상을 배열하였으며 한쪽에는 높은 계단이 붙어 있다. 屋蓋에는 기와골이 표현되었으며 추녀 끝에는 용머리가 장식되었다.

금동대탑은 높이 1.55m의 대형으로 정교하고 장식성이 풍부하다. 2층 기단 위에 세워진 5층탑으로 초층 탑신에는 난간을 돌리고 탑신에는 철문, 창살 등이 모각되었다. 옥개 밑은 겹처마로 되어 있고 기와골이 표현되고 추녀 끝에는 풍탁이 달려있다. 2층 이상은 탑신의 높이가 낮아지고 옥개석은 동일한 형식으로 체감되었다. 상륜부는 완전하지는 않으나 표현 수법은 매우 정교하고 전면에 도금의 흔적이 남아있다.

바) 사리구

고려시대 사리장치 중에서 대표적인 것으로는 光州 서5층석탑의 2층 屋身 상면의 사리함에서 나온 舍利具를 들 수 있다. 이것은 10세기 초에 제작된 것으로 추정되는데,598) 금동으로 만들어진 정자형이다. 기단에는 眼象이 크게 뚫어지고 기단 위의 갑판에 心葉形의 난간을 돌리고 난간 밖으로 네 귀에 사천왕상을 하나씩 세우고 있다. 추녀 끝마다 영락이 하나씩 달려 있고 지붕 꼭대기에는 蓮峰形寶珠가 솟아 있다. 이 안에 銀製有蓋舍利壺가 있다.