다. 건물유구

鳳停寺는 慶北 安東郡 西後面 台庄洞에 있다. 봉정사내의 극락전(국보 제15호)은 조선 초기에 건립된 다포양식으로 대웅전 서쪽에 있는 법당인데, 거의 12세기 끝무렵이나 13세기 초에 건립된 것으로 보인다. 그것은 정면 3칸, 측면 4칸의 맞배지붕으로 된 주심포양식에 속하는 건물이다.

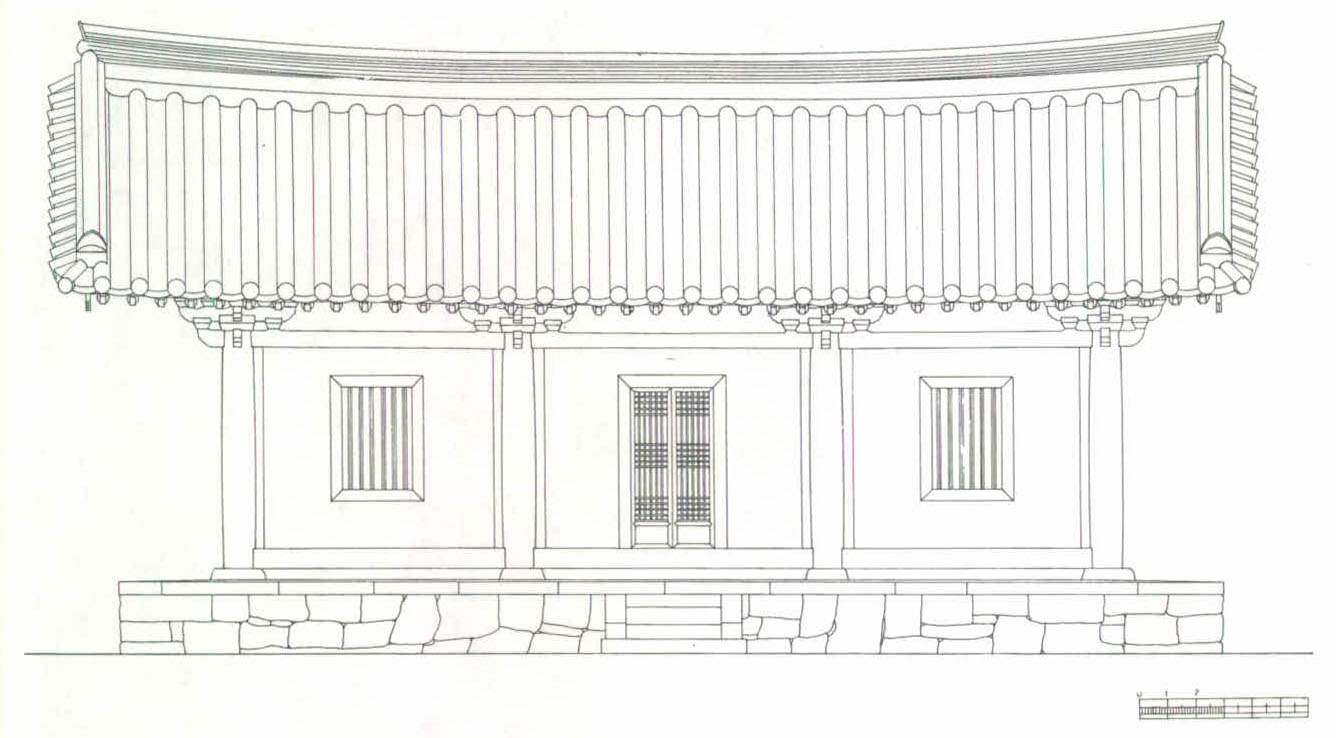

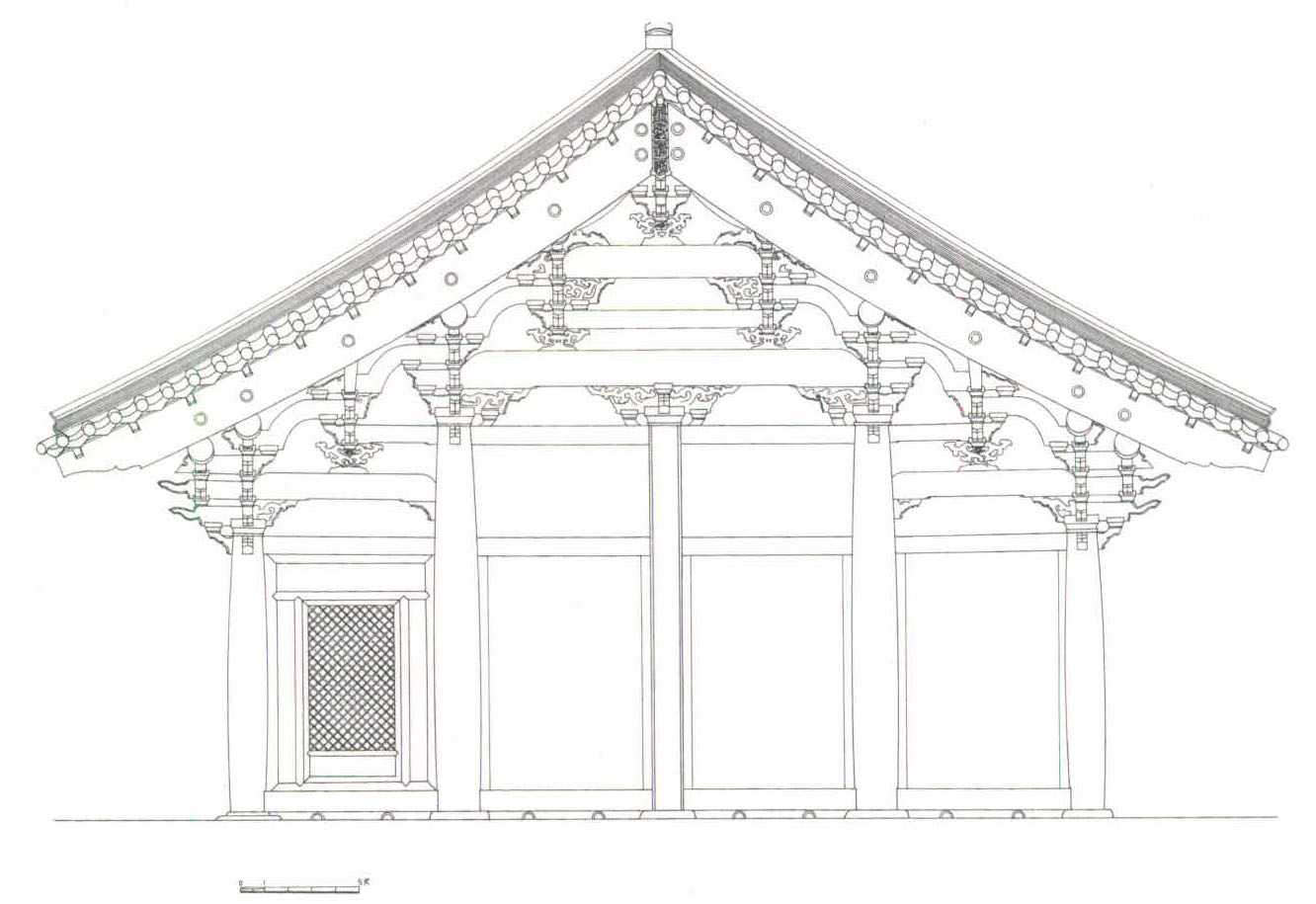

이 건물은 앞에서 말한 바와 같이 주심포양식이 하나의 건축양식으로 확고하게 정착되기 이전의 과도적인 건물이다. 곧 두공의 첨차나 옥개가구는 중국 화남지방에서 도입된 주심포양식적 요소를 보이며, 그 밖의 부분은 신라에서 고려로 전해진 재래의 건축적 요소를 지닌 우리 나라 유일의 목조건물이다. 이 건물은 1973년에 실시한 해체수리 때의 조사에 의하여 수리하기 전의 건물 전면에 설치되었던 툇마루는 후대에 설치한 것이며, 건물 앞면 주칸에 짜여진 띠살4분합문도 후대에 개조한 것을 알게 되었다. 원래는 좌우 夾間에 살창으로 된 창문이 있었고, 중앙칸에 두 짝의 판문으로 된 출입문이 있었던 사실이 밝혀져서 수리할 때에 원래의 모습으로 복원하였다. 또 해체조사에서 건물 중앙칸 宗道里 밑에서 공민왕 12년(1363)에 옥개부분을 중수했다는 기록이 발견되어 종래 우리 나라에서 가장 오래 된 건물이라고 알려진 부석사 무량수전보다 좀 더 일찍 건립된 건물일 가능성이 큰 것으로 추측케 해준다.

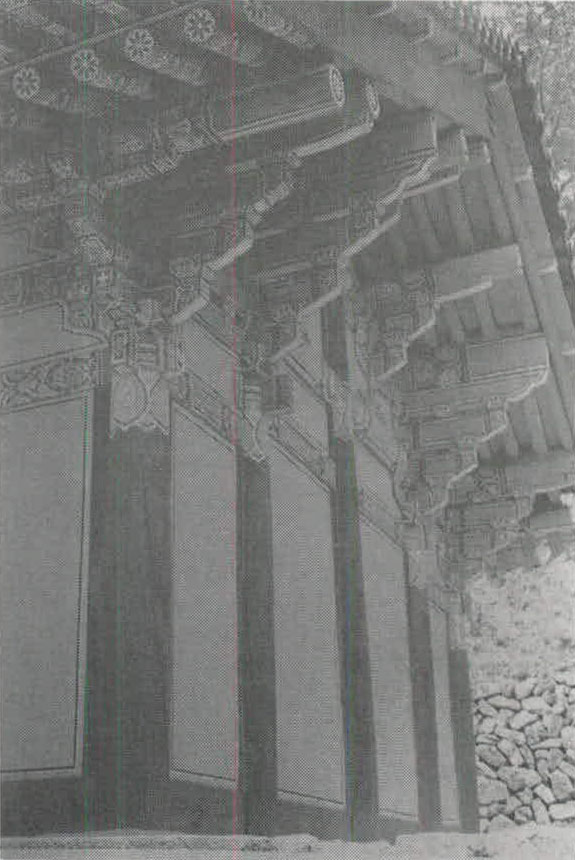

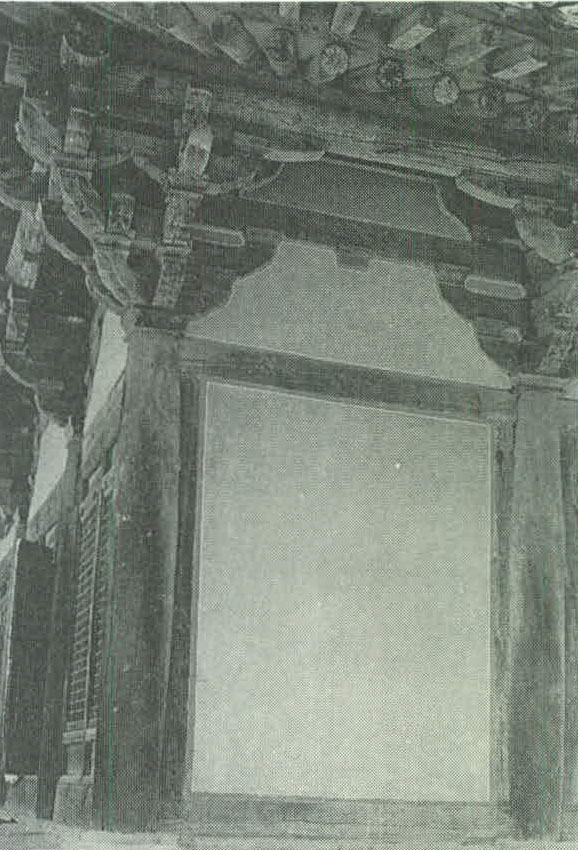

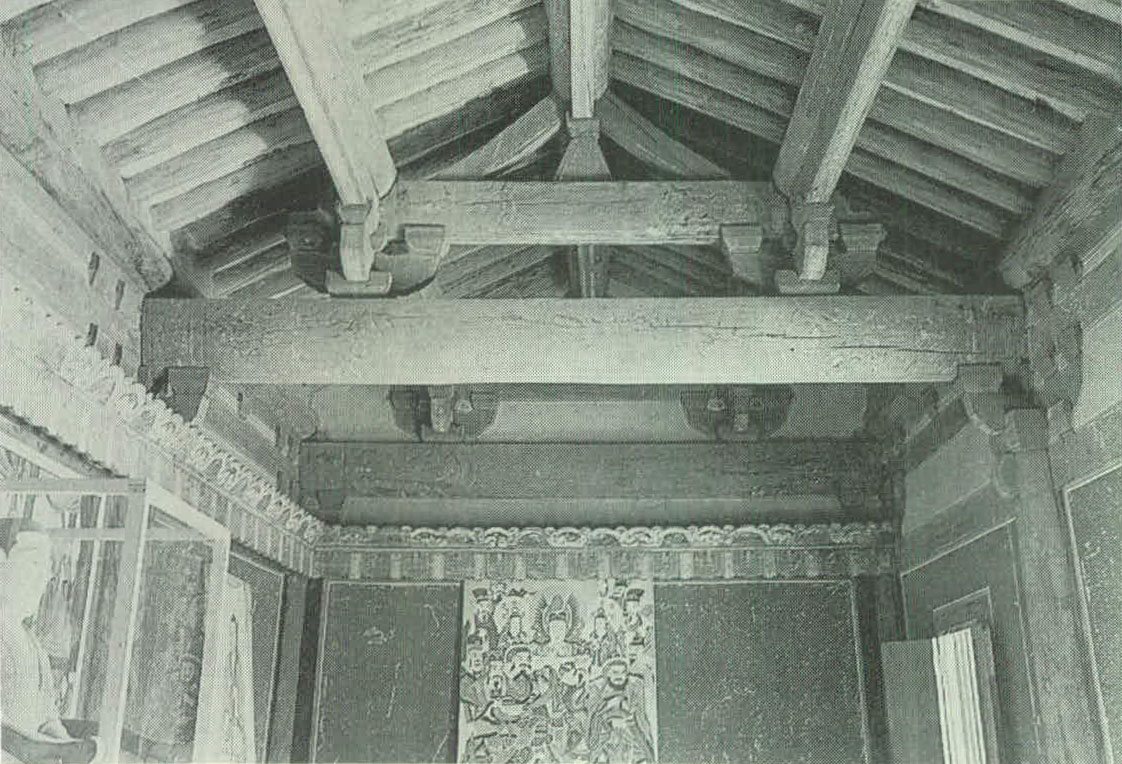

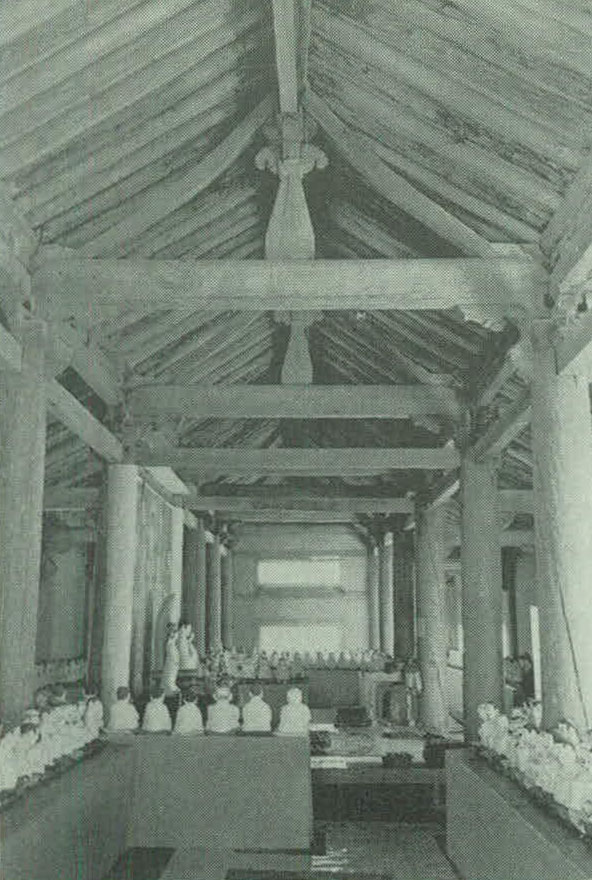

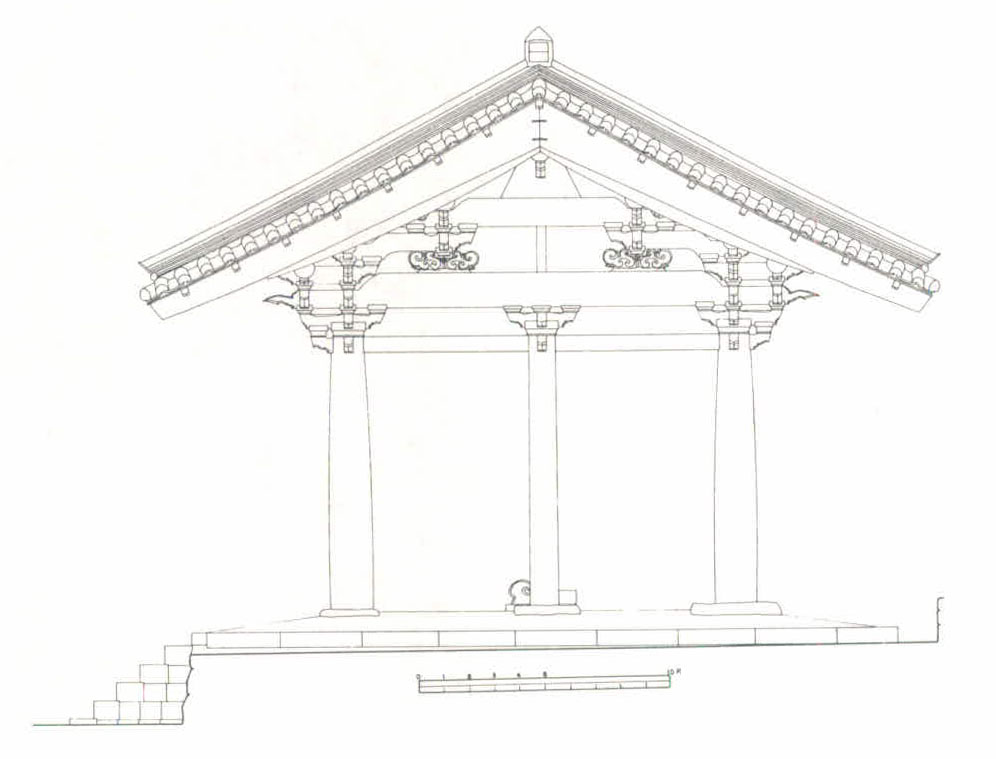

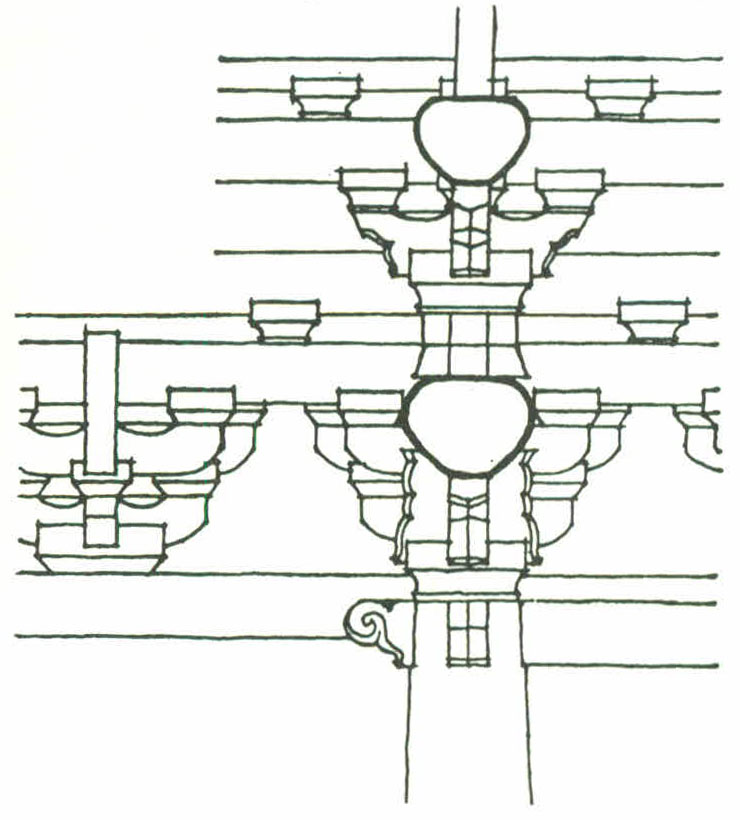

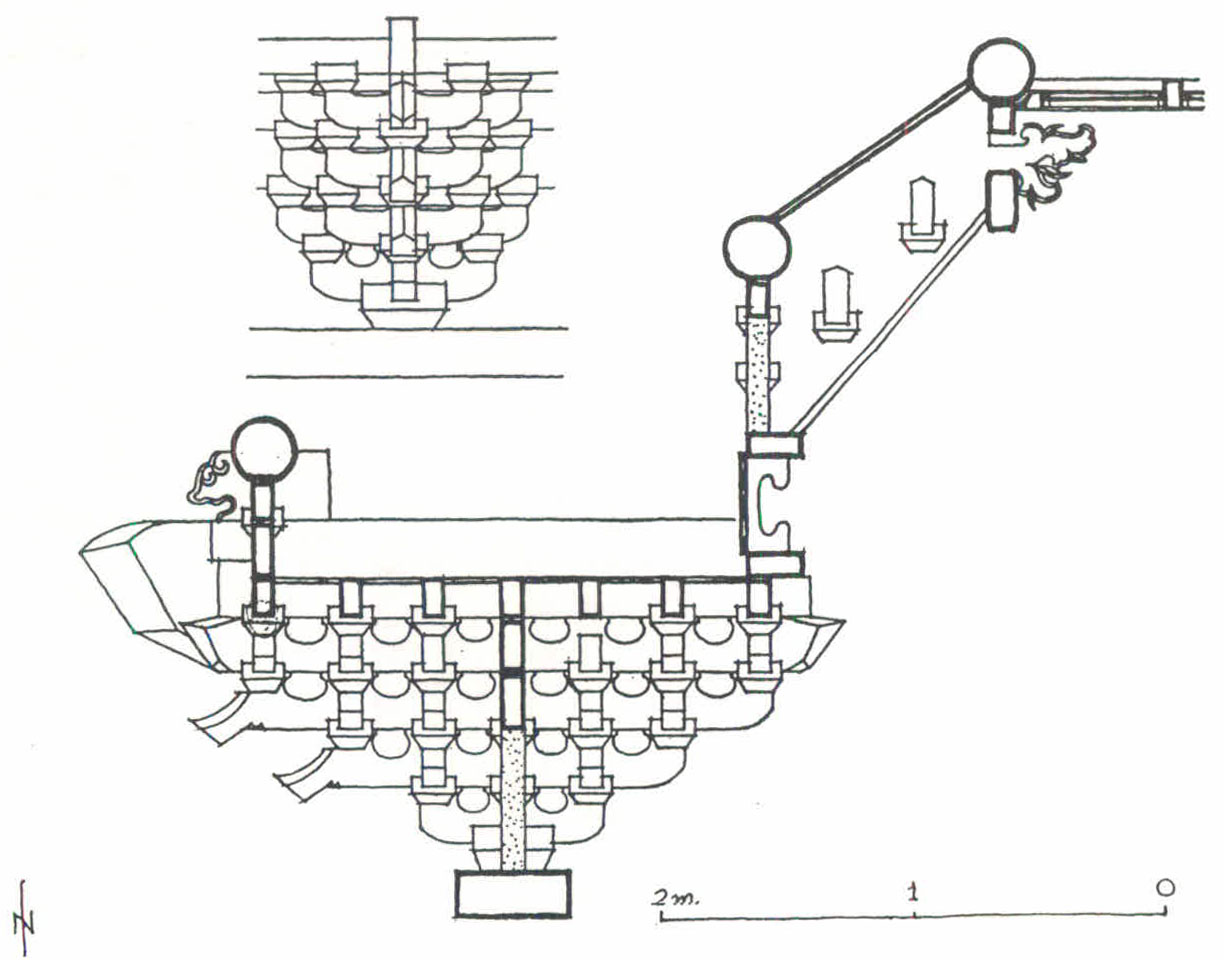

이 건물의 특징은 전형적인 주심포양식의 건물에 비해 가늘고 배흘림이 약한 기둥과, 기둥 위의 주두 굽이 반곡된 곡면으로 만들어지고 굽받침이 없는 점이다. 또 大樑 위에서 中樑을 받치는 대공이나, 중량 중앙에서 종도리를 받치는 대공, 그리고 기둥 창방 중앙에서 장혀[長舌]를 받치는 대공이 모두 고구려에서 볼 수 있었던 人字形대공이 변화하고 발전하여 장식적 의장이 많아진 花盤이 나타나기 이전의 대공형식으로 되어 있다. 이런 특징은 모두 신라에서 고려로 계승된 목조건물의 양식적 요소들이라고 생각되고 있다. 이 밖에도 기둥 위의 두공의 첫 출목의 첨차 즉 초제공 위에서 도리방향으로 장혀를 걸고, 그 위에 좌우로 전개된 첨차 즉 大檐을 놓았으며, 外目道里 밑에 행공첨차 없이 직접 단장혀[短長舌]가 도리를 받도록 한 점이 매우 고식의 가구법을 나타내는 것으로서 부석사 무량수전 등에서는 볼 수 없는 것이다. 두공은 2출목이며 첨차 끝이 수직에 가까우나 약간 내경시켜 절단되었고, 첨차 하단이 간결하게 S자를 연속시킨 모양으로 조각되었고, 옥내에 천장가구 없이 연등천장으로 꾸민 점 등은 주심포양식의 양식적 요소를 나타낸 것이다(<사진 1>·<사진 2> 및<도면 1>).

浮石寺는 慶北 榮州郡 浮石面 北枝里에 있으며, 신라 문무왕 16년(676)에 義湘大師에 의해 창건되었다고 전한다. 경내에는 신라시대에 건립한 삼층석탑과석등, 당간지주 등이 있고, 목조건물로는 무량수전과 공민왕 22년(1333)에 건립된 祖師堂이 있다.

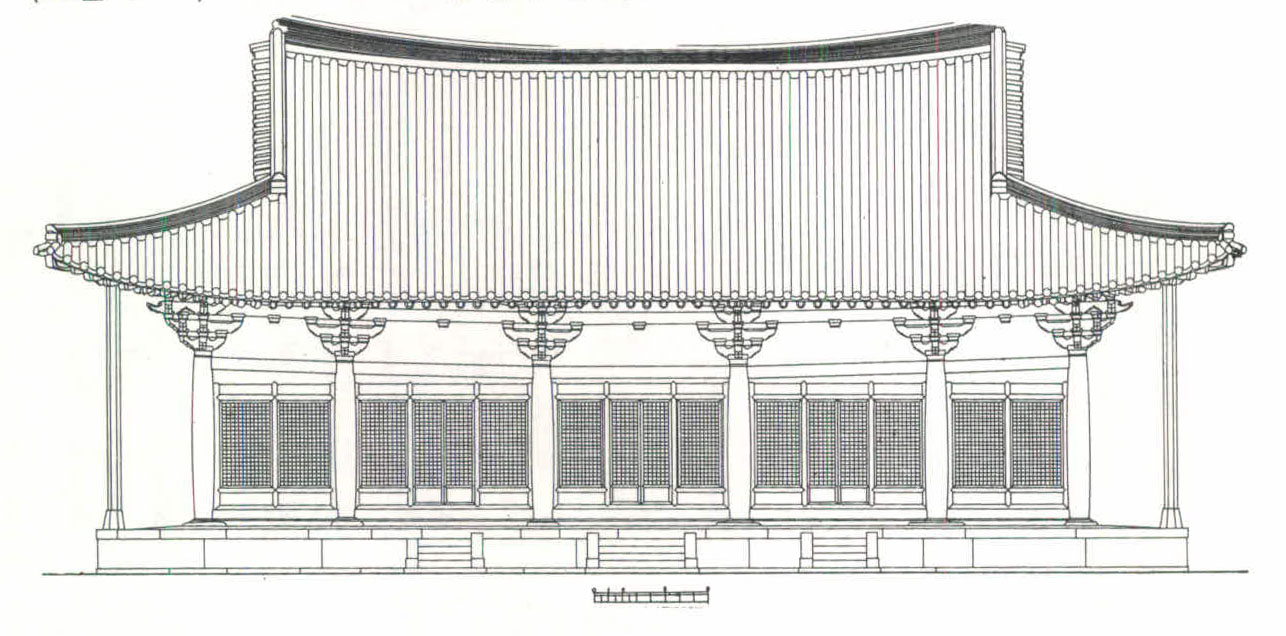

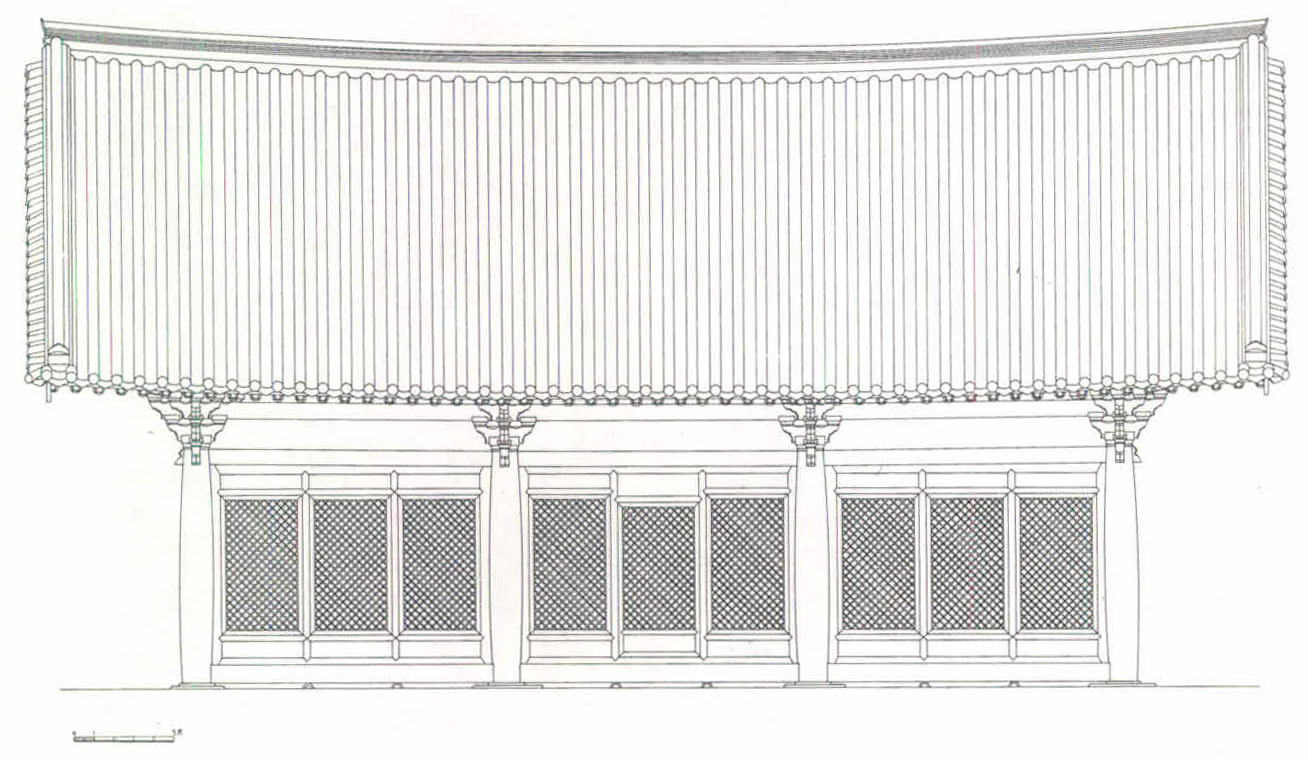

무량수전은 13세기 초에 건립된 부석사의 본전 건물이며, 정면 5칸, 측면 3칸의 팔작지붕으로 된 주심포양식의 건물 중에서 가장 규모가 큰 건물이다. 1916년에 실시된 해체수리공사에서 발견된 명문에 의하면 우왕 2년(1376)에 중건된 것으로 기록되어 있다. 그러나 조사당과의 양식적 비교를 통해 적어도 조사당 건물보다 100년 내지 150년 앞서서 세워진 건물일 것으로 추정된다. 이 건물은 앞에서 말한 바와 같이 현존하는 목조건물로 볼 때, 양식상으로 봉정사 극락전과 같은 과도적 양식을 거쳐 우리 나라의 완전한 주심포양식을 확립시킨 건물이라고 생각되며, 주심포양식의 모든 특징을 갖춘 표본적인 건물이다.

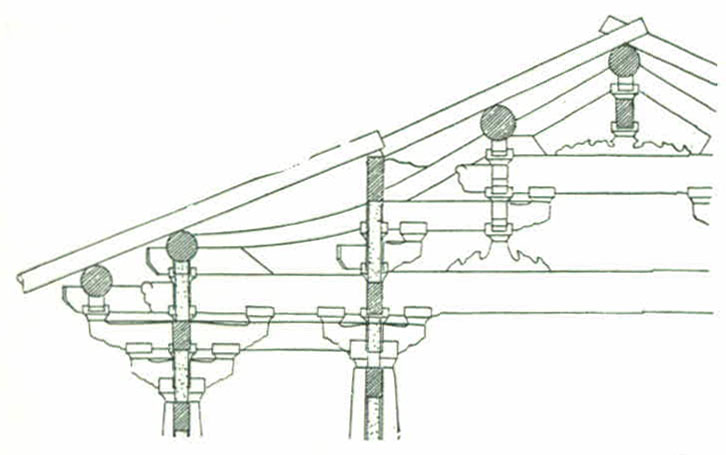

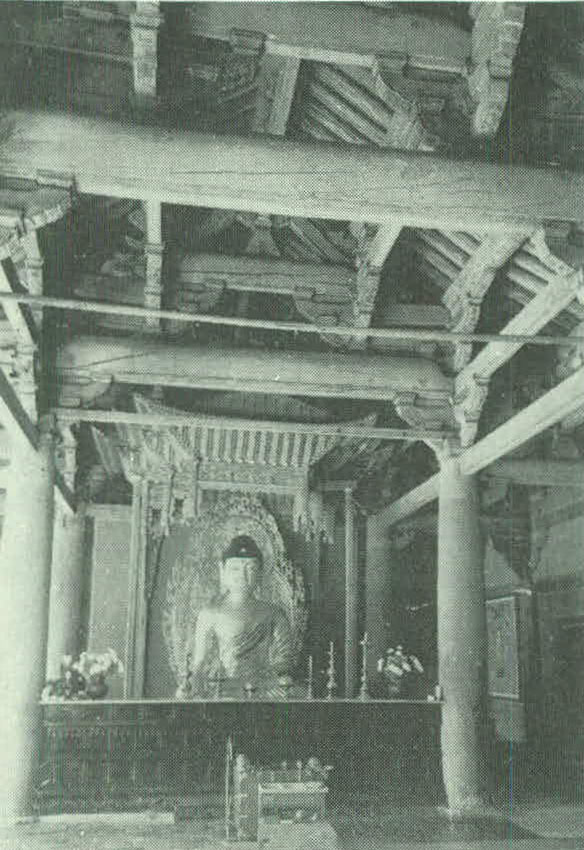

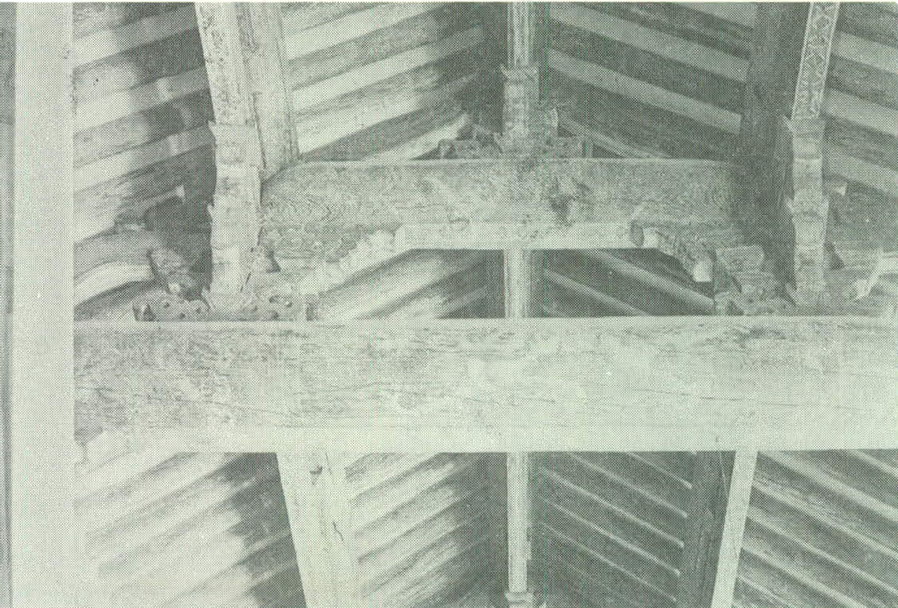

건물은 배흘림이 강한 굵직한 기둥 위에 내외 2출목의 주심포양식 특유의 두공을 올렸다. 두공은 주두와 소로에 굽받침이 있고, 첨차 끝은 봉정사 극락전의 첨차보다 더 경사가 심해지고, 첨차 하단의 연속된 S자형 조각도 그 곡이 더 뚜렷해졌다. 內陣 高柱 위에는 역시 2출목 형태의 두공을 올려 대량 끝을 받치며, 대량 역시 주심포양식 특유의 단면이 모가 둥근 역사다리꼴로 만들어졌다. 대량 위의 좌우로는 포대공을 올려 宗樑(마룻보) 끝을 받치며, 종량 위쪽 중앙에는 사다리꼴 모양의 부재 위에 접시받침과 조각된 헛첨차를 겹친 마루대공과 직선적인 부재로 된 소슬합장이 마루도리를 받치는 간결한 가구로 이루어졌다. 천장은 연등천장으로 지붕연목의 밑바닥이 건물 내부에 드러나게 했다(<도면 2> 및<사진 3>·<사진 4>).

건물 내부에는 특이하게 서쪽에 치우쳐서 불단을 만들어 그 위에 동향한 塑造如來坐像을 안치했다. 여래좌상의 手印은 釋迦如來를 나타내는 모습이다. 그러나 법당명이 무량수전이며 불상이 동향한 점으로 미루어 무량수불 즉 阿彌陀如來를 나타낸 것으로 보고 있다.

건물 전면의 중앙칸과 좌우 협칸은 모두 격자살문의 4분합이며 양 측칸은 같은 격자살로 된 큼직한 창문을 끼웠다. 그러나 이 부분은 조선시대에 들어와서 개조된 것으로 보이며, 원래는 복원된 봉정사 극락전이나 뒤에서 말할 조사당 또는 銀海寺 居祖庵 靈山殿의 경우와 같이 출입문은 판문이고 창문은 살문이었던 것으로 생각된다.

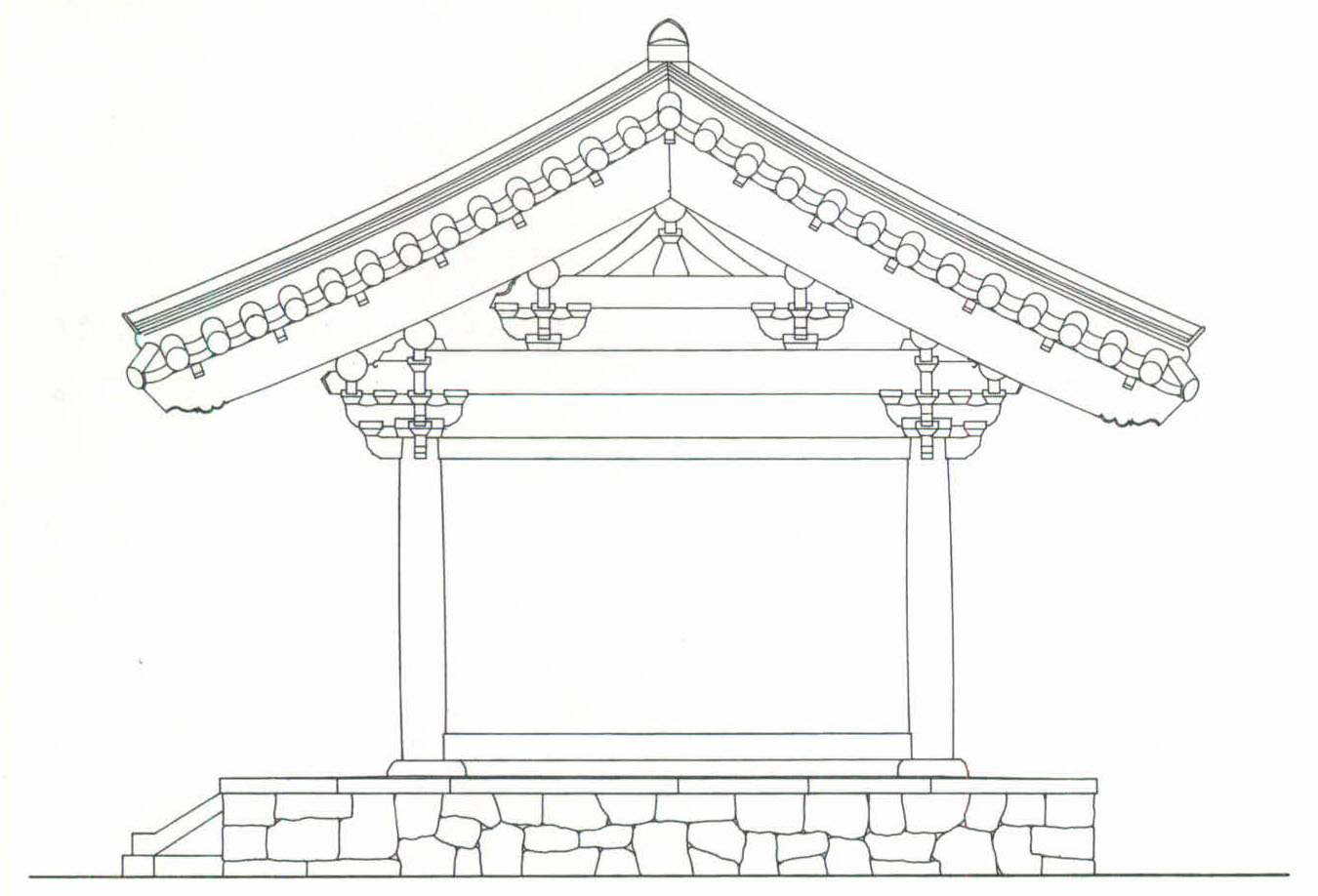

부석사 조사당은 정면 3칸, 측면 1칸의 맞배지붕으로 된 주심포양식에 속하는 규모가 작은 건물이다. 건물 내부에는 부석사를 창건했다는 의상대사의 진영을 봉안하였다. 이 건물은 1916년의 해체수리공사에서 발견된 명문에 의하면 우왕 3년(1377)에 건립된 건물임이 밝혀졌다.

건물은 무량수전에 비해 배흘림이 약한 기둥 위에 주두를 올리고, 2출목째의 첨차 밑을 창방 뺄목으로 만들어진 첫출목의 첨차가 받친 2출목 두공으로 이루어졌다. 따라서 건물 내부는 주두 위의 첨차만이 나와 1출목이 된다. 두공은 주두나 소로에 굽받침이 없고, 첨차도 그 끝은 경사지게 절단되었으나 하단에 연속된 S자형의 조각이 없는 주심포양식의 기본적 형태를 갖고 있지 않다. 이것은 이론이 있기는 하나0665) 건물의 규모가 작기 때문에 번잡한 彫飾을 생략하여 나타난 모습으로 생각된다. 대량은 기둥 위의 두공이 지탱하며 대량의 뺄목은 앞뒤로 뻗어 외목도리 밑을 두공의 2출목 소로와 같이 받쳤다. 대량 위에는 앞뒤에 포대공을 두고 종량을 받치게 했으며, 이 종량 양 끝에서 中道里를 받는다. 종량 중앙에는 키가 큰 사다리꼴로 된 부재 위에 접시받침을 올린 마루대공과 곡선재로 된 소슬합장이 마루도리를 받친다. 건물 정면 중앙에 판문이 있어 출입문으로 삼고, 좌우 측칸에는 살문으로 된 창이 장치되었다(<도면 3>과<사진 5>).

修德寺는 忠南 禮山郡 德山面 斜川里에 있으며 신라시대 智命大師에 의해 창건되었다고 한다. 일설에는 백제시대의 法燈을 이어온 사찰이라고도 하고, 경내에서 백제시대의 수막새기와가 출토되었다고 한다.

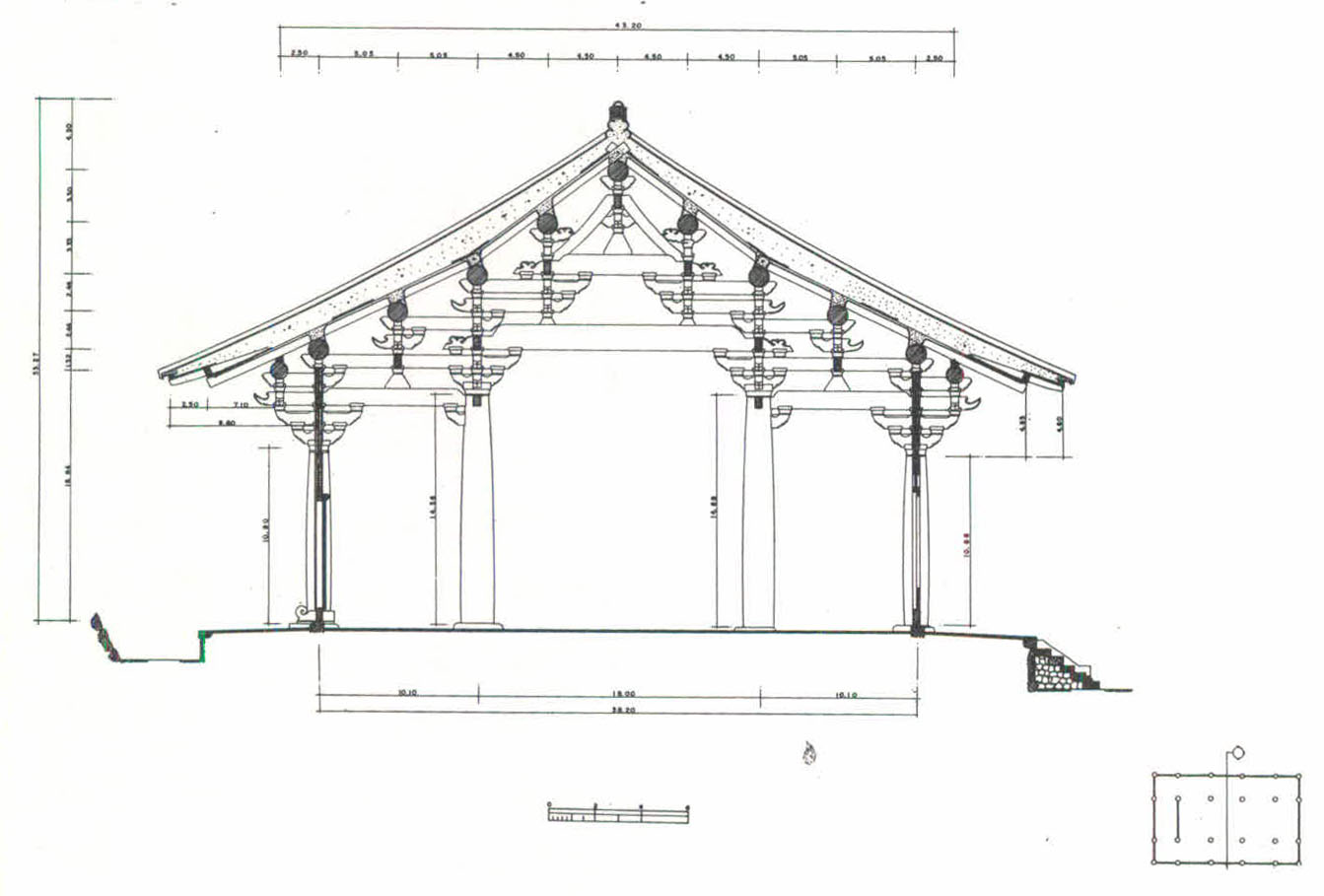

대웅전은 정면 3칸, 측면 4칸의 맞배지붕으로 된 주심포양식의 건물로서, 1937년에 실시된 해체수리공사에서 건물의 화반 하단과 첨차 하단에 기록된 묵서명에 의해 충렬왕 34년(1308)에 건립된 건물임이 확인되었다. 건물의 가구수법이 부석사 무량수전과 흡사하고 세부양식 역시 비슷한 점이 많아 두 건물을 비교함으로써 건립시기의 차이에 따른 양식과 수법의 차이를 짐작할 수 있고 실제 건립연대를 알 수 있는 건물이다. 따라서 우리 나라 건축사연구에 있어서 매우 귀중한 표준적 자료가 되고 있다.

건물의 기둥은 부석사 무량수전보다는 덜하나 굵직하며 배흘림도 강하다. 두공은 첫출목의 첨차를 주두 밑의 창방 뺄목으로 만든 2출목이고 주두와 소로에는 굽받침이 있다. 건물 양 측면에서는 앞뒤의 두 高柱 사이에 각주를 세워 이런 기둥이 대량을 지탱하고 고주와 平柱 사이를 繫樑으로 연결하였다. 또 이들 기둥 위와 주간 상부에는 지붕을 구성하는 도리가 가구되고, 마루도리는 대량 위 앞뒤에 놓인 포대공이 받치는 종량 중앙에 놓인 포대공 형식의 마루대공과 곡선재로 된 소슬합장이 지탱하고, 그 앞뒤의 도리들은 큰 곡률로 굽어진 牛眉樑에 의해 연결되어 있는데, 이들 기둥과 각종 가구재에 의해 형성된 구성의 아름다움은 우리 나라 목조건물의 정수라고 할 수 있다. 건물의 전면은 모두 사격자문의 3분합문으로 되었고, 건물 외부는 단청이 거의 퇴락되었으나 내부에는 건립 당시의 것으로 보이는 녹색이 주가 된 매우 고식의 단청이 잘 남아 있다.

이 건물과 부석사 무량수전과의 양식적 차이점 가운데 두공의 형식은 두 건물간의 규모의 차에 의한 것으로 보인다. 그 밖에 기둥의 굵기나 건물 내부의 첨차나 포대공이 모두 상부에 조식이 많은 波蓮文으로 꾸며진 부재를 사용하고, 소슬합장이 곡선재로 된 것, 도리를 연결한 우미량 등은 부석사 무량수전에 비해 건립시기가 늦은 것을 나타내주고 있다(<도면 4>·<사진 6>및<사진 7>).

銀海寺는 慶北 永川郡 淸道面 新源洞에 있으며, 신라 헌덕왕 원년(809)에 惠哲國師에 의해 개기되고 당초에는 海眼寺라 했던 것으로 전해진다.

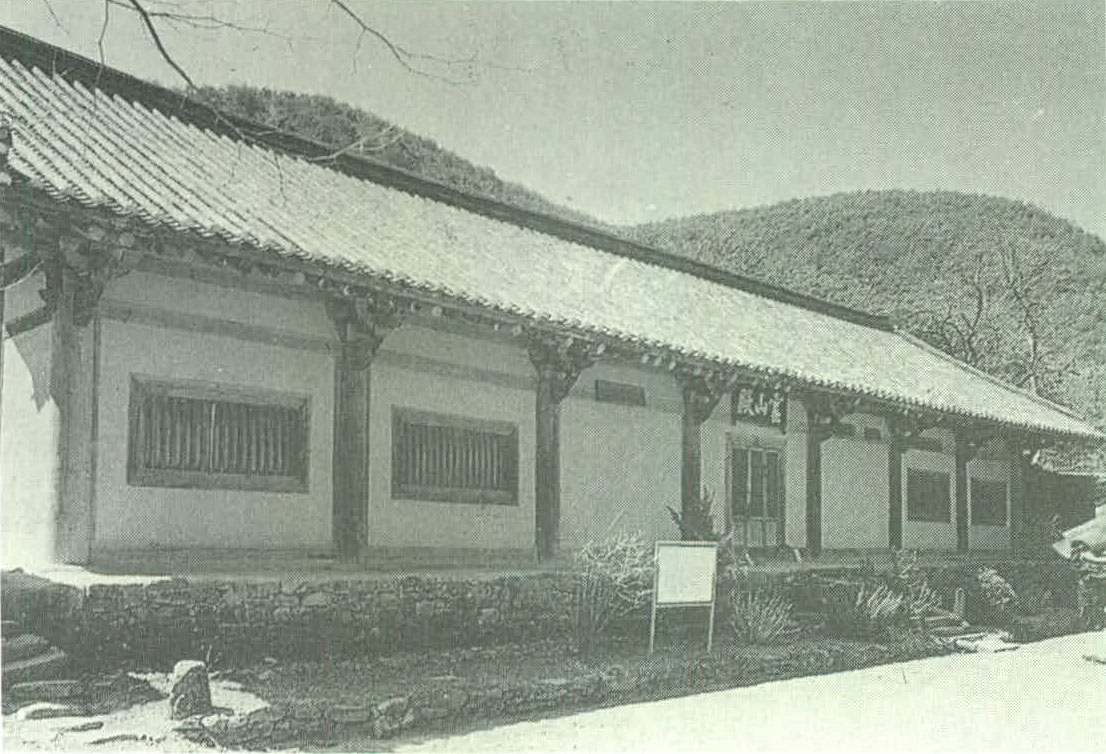

은해사에 딸린 居祖庵의 靈山殿은 정면 7칸, 측면 3칸의 길다란 건물로 맞배지붕으로 된 주심포양식의 건물이다. 건물 중앙칸에는 3분합의 격자살문의 출입문이 있고 양단의 두 칸씩에는 살창이 가구된 고식의 형태를 간직하고 있다. 건물의 가구수법은 매우 간결하여 측면 중앙칸의 두 고주 앞뒤에 평주를 세우고 고주는 대량을 받치고 평주와 고주 사이에는 계량을 걸었다. 두공은 창방 뺄목이 첨차가 되고 주두 위에 끼워진 헛초공 밑을 첨차 끝에 놓인 소로가 받치는 형식의 1출목 두공이다. 그리고 주두 위의 헛초공 끝이 앙혀[仰舌] 모양으로 만들어지고, 건물 내부로 나온 첨차는 조식된 파련문으로 만들었다. 주두와 소로 굽은 경사진 평면으로 만들고 굽받침이 소멸되나 첨차 모습은 전형적인 주심포양식의 특징을 지녀, 이 이후에 세워지는 주심포양식의 두공 모습이 된다.

이 건물에서 가장 특징적인 점은 평주의 주두 밑에서 나온 첨차가 길고, 이 첨차 밑에 밀착하며 기둥 몸에 끼워진 草栱이 이를 받쳐 마치 상하 부재가 일체가 된 키가 높은 첨차같이 보이는 것과, 대량 중앙에서 종도리를 받치는 마루대공이 가늘고 키가 큰 사다리꼴의 부재 위에 초공을 갖는 이중으로 된 포대공 형식을 갖는 점이다(<사진 8>·<사진 9>). 한편 영산전 건물의 건립시기를 조선시대 초기로 보는 견해도 있으나 그 양식이 간결하고 견실한 점과 고식적인 요소를 남긴 점으로 보아 고려시대 말엽 건립되었다는 견해가 일반적이다.

江陵 客舍門은 江陵市 龍岡洞에 있는 객사 대문으로서 우리 나라에서 가장 오래된 최고의 문건물이다. 문은 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕으로 된 주심포양식이다. 기둥은 앞뒷줄에 배흘림이 큰 圓柱를 세우고 가운데 줄에는 方柱를 세워 문비를 장치하였다. 기둥에는 2출목의 두공을 올렸으며, 그 첫출목의 첨차는 주두 밑에 나온 창방의 뺄목으로 만들었다. 두공의 주두나 소로에는 굽받침이 있고, 첨차 역시 주심포양식의 특징적인 모습으로 만들어졌다. 대량은 이들 기둥 위에 걸렸고, 그 끝에 짜인 첨차가 외목도리 밑의 장혀를 받쳤다. 대량 위 앞뒤에는 포대공을 올려 그 첨차가 바깥으로 길게 뻗어 柱心道里 밑을 받치는 계량같이 만들어지고 이 포대공이 종량을 받쳤다. 종량 끝은 중도리를 받치고 종량 중앙에는 두터운 사다리꼴의 대공을 올려 마루도리를 받치며 소슬합장은 없다(<도면 5>).

成佛寺는 黃海道 黃州郡 州南面에 있다.0666) 성불사 경내의 極樂殿은 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕으로 된 주심포양식 건물이다. 이 건물은 후대의 보수로 세부에 다포양식적 요소가 첨가되었으나, 두공의 주두나 소로에 굽받침이 있는 등 가구형식에 강릉 객사문과 비슷한 점이 많다. 다만 두공의 2출목째의 첨차 끝이 다포양식의 쇠서같은 모습으로 개조된 부분이 있다. 또 대량 위에서 종량을 받치는 대공이나 종량 중앙에서 마루도리를 받치는 마루대공은 수덕사 대웅전의 그것과 형식이 비슷하나 좀더 장식적 요소가 많다.

같은 경내의 應眞殿은 일제시대에 이루어진 수리공사에서 묵서명이 발견되어 중종 25년(1530)에 개수되었다는 것을 알게 되었다. 건물은 정면 7칸, 측면 3칸이며 맞배지붕으로 된 주심포양식의 건물이었으나 조선시대의 개수공사 때에 건물의 앞뒷면을 다포양식으로 개조한 건물이다. 건물 내부의 옥개가구에 남은 두공이나 포대공 등은 전형적인 주심포양식의 모습을 잘 남기고 있다(<도면 6>).

心源寺는 黃海道 黃州郡 龜洛面에 있다. 이 절의 본전인 普光殿은 釋王寺 應眞殿과 아울러 고려 말에 건립된 다포양식의 목조건물 가운데 지금까지 남아 있는 단 두 채의 건물로서 희귀한 것이다. 건물은 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕으로 된 다포양식이다.

두공은 기둥 위와 창방 위에 돌려진 평방 위에 짜여지고, 출목은 내·외 3출목이다. 이 건물의 가장 큰 특징은 건물 측면에 배치된 두공이 건물 隅柱 위의 것을 제외하고는 모두 기둥 위치와는 관계없이 등간격으로 배치된 점이다. 이와 같은 두공의 배치방법은 건물 측면에서는 미적 효과를 크게 의식하지 않고 순수한 구조적 요건 즉 상부 하중을 고르게 기둥과 벽체에 전달하려는 역학적 고려에서라고 생각되며, 아울러 다포양식상 두공 배치의 시원적 이념을 나타낸 것이라고도 생각할 수 있다. 두공의 모습은 주두와 소로 굽이 이미 반곡된 곡면을 나타내지 않고 경사진 평면으로 만들어지고, 제공첨차는 짤막하고, 그 등이 약간 곡을 갖는 매우 간결한 초기적인 쇠서의 모습을 나타내고 있다(<도면 7>). 이와 같은 두공 배치방법으로 된 건물은 조선 광해군 7년(1615)에 중창된 강화도의 傳燈寺 대웅전에서 볼 수 있을 뿐이다.

건물 내부에는 격자천장을 가구했다. 건물내에는 이 건물과 같이 만들어진 것으로 보이는 화려한 불단과 닫집이 있다. 이 건물의 건립연대는 공민왕 23년(1374)이라고 전한다.

釋王寺는 咸南 安邊郡 文山面에 있으며 이성계가 등극하기 이전인 우왕 12년(1386)에 창건한 사찰이라고 한다.

이 절에 있는 應眞殿은 정면 5칸, 측면 2칸의 맞배지붕으로 된 다포양식의 건물이다. 두공은 내·외 모두 2출목의 매우 간결한 형식이다. 이 건물은 다포양식이기는 하나 두공을 기둥 위와 각 주간에 1具씩 배치하여 좌우로 짜여진 첨차를 좀 길게 만들고 있으나 두공과 두공 사이 간격이 넓어 일반적 다포양식의 건물과 같은 화려하고 웅장한 느낌이 없고 소박한 느낌을 나타내고 있다. 이것은 상부 하중을 하부에 전달하는데 꼭 필요한 정도의 두공만을 배치하여 단순히 미적 또는 권위적인 모습을 바라지 않은 것으로 역학적 필요를 중시한 건실한 건축이념에서 나타난 양식이라고 보여진다.0667)

<金正基>