나. 백관 복식

가) 관복류

백관 관복은 朝服·祭服·公服·常服으르 대별되며 이는 국초부터 활발하게 논의되어 시행되기 시작하였다. 태조 2년 정초부터 실행될 제도를 규정하였는데, 이는 고려 우왕 때에 사여된 공복제도를 습용한 것으로 보이며 명의 홍무제도를 따른 것이었다.520) 계속해서 태종 16년(1416) 정월 冠服色을 설치하여 적극적으로 관복을 제정하기 시작하였다. 그 결과 3월에는 조복과 제복제도를 정하였는데, 2등체강 원칙을 따른 것으로 고려 공민왕 19년(1370)에 사여된 제도와 동일하였다. 거듭된 논의과정을 거쳐 세종 8년(1426) 관복제도의 완성을 보아521) 오례의에 상정시켰으며 증보하여 성종 때에 ≪經國大典≫으로 법제화되었다.

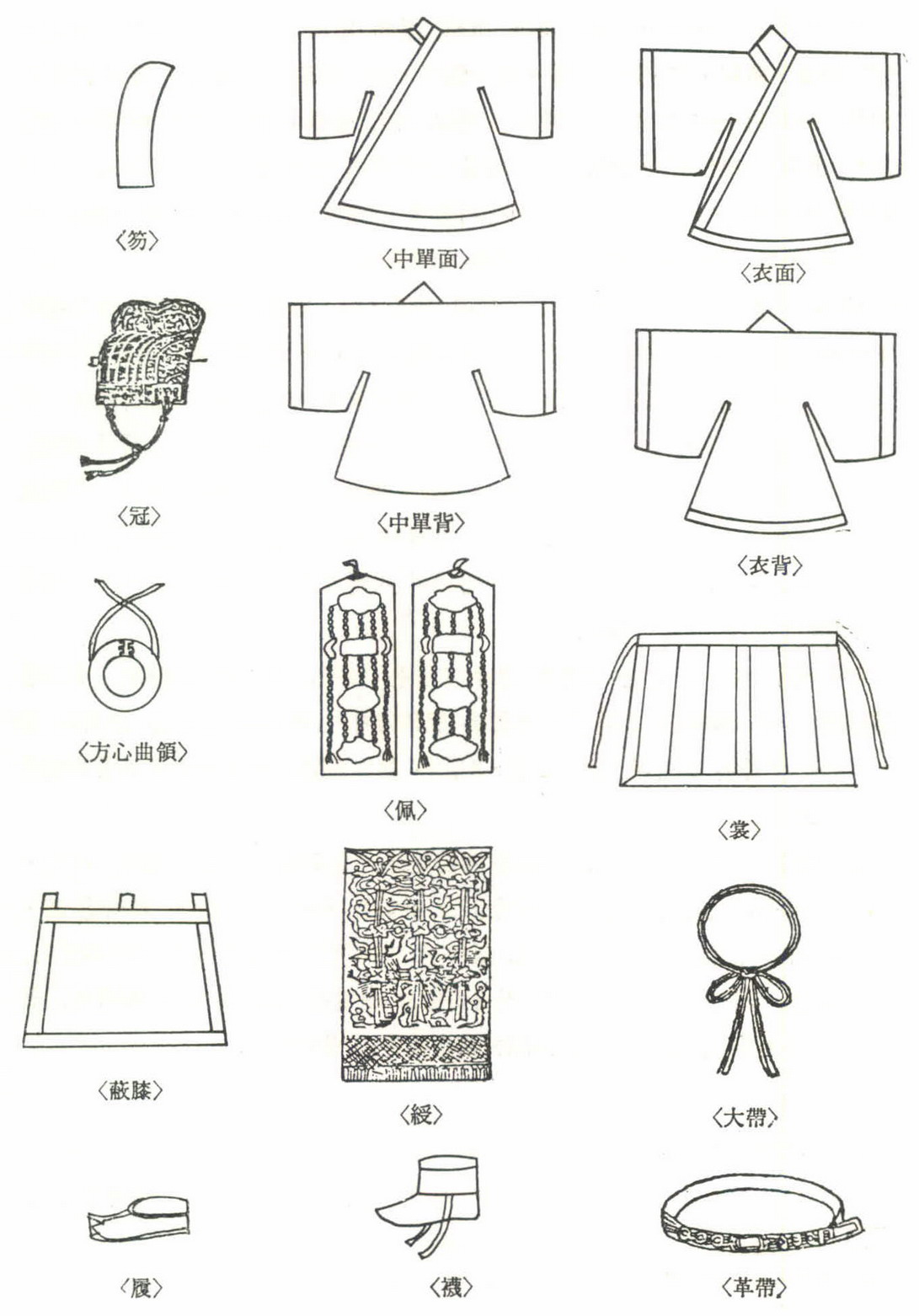

조복은 동지·정조·가례·책례·탄일 등의 경사에 착용하였으며, 梁冠·衣·中單·蔽膝·裳·綬·大帶·笏·佩玉·襪·鞋로 구성되고 부속제구로 등위를 가린다(<그림 5>참조). 제복은 종묘 사직 등에 제례를 행할 때 착용하였으며 조복제도와 흡사하나, 관과 의를 달리하며 방심곡령이 추가된다. 공복은 삭망·조하·사은·복명 때 착용되는데 단령에 僕頭·帶(革帶)·靴로 구성되며 옷의 색과 부속제구로 계급을 구분한다.

상복은 평상시 집무복으로서 단령에 사모·대·화로 구성된다. 상복에는 흉배를 달아 직위를 구분하였는데, 흉배제도는 단종 2년(1456) 명제를 따라 명나라 3품복을 조선의 1품복으로 수용하였으며 당상관에 적용하였다. 대군이 기린, 도통사가 사자, 제군이 白澤, 문관 1품이 공작, 2품이 雲鴈, 3품이 白鷴, 무관 1·2품이 虎豹, 3품이 熊羆, 대사헌은 해태로 하였다.522) 그러나 연산군 11년(1505)에는 명제와 달리 1품부터 9품까지 돼지·사슴·거위·기러기 등의 문양을 사용하여 시행토록 하였는데523) 이는 자주적 정책이 반영된 것이었다.

부속제구 가운데 대는 조복의 경우 1품은 犀帶, 정2품 鈒金帶, 종2품 素金帶, 4품 素銀帶, 5품에서 8품은 黑角帶이며 제복과 상복은 조복과 같다. 공복 1품은 조복과 같고 2품·3품은 荔枝金帶, 종3품에서 8품까지는 흑각대로 하였다.

私服에는 당상관 紅絛兒, 당하관 靑絛兒로 구분하였다. 홀은 조복·제복·공복에 사용하였는데 4품까지 상아를 그 이하는 목홀을 하였다. 패옥은 조·제복에 사용하였고 당상관 燔靑玉, 당하관 燔白玉을 공통적으로 사용하였다. 버선은 조·제복에 모두 백포를 사용하였고 신발은 조·제복에 흑피혜, 공 복에는 흑피화로, 그리고 상복에는 挾金靴를 착용하였다.

나) 편복류

團領·褡■(답호)·帖裏(또는 天翼)는 남자의 대표적 포복류로서 외래적인 요소이나 長衣·腋皺衣[액주름]·直領 등은 국속제로서 왕 이하 사서인의 편복으로 착용되었다. 한편 서인·각사제원·隊長·隊副·외방의 日守·양반·공상·천예는 단령을 금하는 대신 첩리·액주름·직령을 착용토록 논의하 여524) 하급관리의 집무복으로도 착용하였다.

한편 유교의 수용으로 의관을 중시하게 되어 편복용 관모류가 발달하게 되었다. 平凉子 계열의 패랭이·초립·흑립·전립·백립 등과 방갓·삿갓이 대표적인 입자였으며, 특히 중국 유학자들의 이름으로 명명된 東坡冠·程子冠 등이 사대부들 사이에 유행되었다.525) 초립의 경우 流品朝士·衣冠子弟는 頂竹 30에 平竹 14 이하, 양인·천인은 각각 15와 7 이하로 대나무 사용을 제한하여 그 지위·신분을 구분하였다.