다. 남부지역

가) 생활유적

① 남원 세전리유적0667)

1985년 전북대학교 박물관의 조사로 모두 23기의 집터가 발굴되었다. 장타원형, 말각방형의 수혈집터로 내부에 거의 화덕을 갖추고 있다. 토기는 경질무문토기와 적갈색연질토기가 주종을 이룬다. 윤곽이 드러난 13기 중 10기의 집터 내부에서는 두께가 두터운 대옹편도 출토되었다. 특징적인 것은 소형토기가 많고, 관옥·다면옥·곡옥·소옥·수정옥 등 장신구가 많다. 그 밖에 토제품·철기 및 석기 등도 있다.

② 광주 오룡동유적0668)

1993년 목포대학교 박물관의 조사로 집터 24기, 가마 1기 및 溝狀遺構 3기가 발굴되었다.

집터는 길이가 300∼500㎝, 너비가 150∼300㎝, 깊이 30∼80㎝로 바닥에는 재 또는 숯이 약간 섞인 점토를 1∼4㎝ 정도 깔고 다져서 평탄하게 하였으며 벽에도 점토를 바른 경우가 있다. 화덕시설은 보이지 않으며 기둥구멍은 벽선을 따라 나타나고 있다. 집터는 내부에 벽선을 따라 배수구가 확인된 것과 배수구가 없는 것으로 분류되는데 배수구가 없는 경우에는 내부에 장타원형의 구덩이가 있다. 배수구가 있는 집터가 이른 시기의 것이다. 출토유물로는 적갈색연질토기, 회색연질옹, 시루편 등이 있다.

가마는 도랑을 가진 대형 집터 내부에 중복되어 나타났는데 원형을 이루고 있고 너비가 330㎝이다. 가마 내부에 숯이 깔려있고 가마의 바닥과 벽도 불에 타 적갈색을 띠고 있어 숯을 생산하던 가마로 보고 있다.

구상 유구는 길이 13∼33m이고 너비 0.5∼2m 정도의 세장형으로 내부에서 경질무문토기가 다량으로 출토되었다. 이와 같은 유구는 인접한 신창동 유적에서도 발견되었다.

③ 승주 대곡리유적0669)

승주군 송광면 대곡리에 위치하며 보성강이 북상하면서 형성된 하안지대로 강에 의해 동서로 양분되었다. 1986∼1989년까지 서울대학교와 국립광주박물관에 의해 3차에 걸쳐 조사된 이 유적에서는 총 200여 기의 집터가 발굴되었다. 그 가운데 철기시대 집터는 100여 기에 이른다. 형태는 말각의 장방형이 많고 집터내에서 저장공과 기둥구멍 등은 별로 발견되지 않는다. 화덕은 수혈의 외곽이나 벽면에 붙어 설치되어 있다.

출토유물은 적갈색 또는 회백색의 타날문연질토기가 주류를 이룬다. 기형은 심발형토기, 장란형토기, 시루, 거치문토기, 원저단경호, 양이부호 등이었다. 또 철촉·철도자 등의 철기와 석촉·숫돌·석도 등 석기류의 유물도 발굴되었다.

④ 승주 낙수리유적0670)

승주군 송광면 낙수리에 위치하며 1986∼1987년에 조사되었다. 이 유적은 낮은 구릉 위에 15기의 집터가 2열을 이루고 있는데 그 평면형태는 말각방형이고, 면적은 평균 16.9㎡이다. 26㎡ 이상인 집터도 2기나 된다.

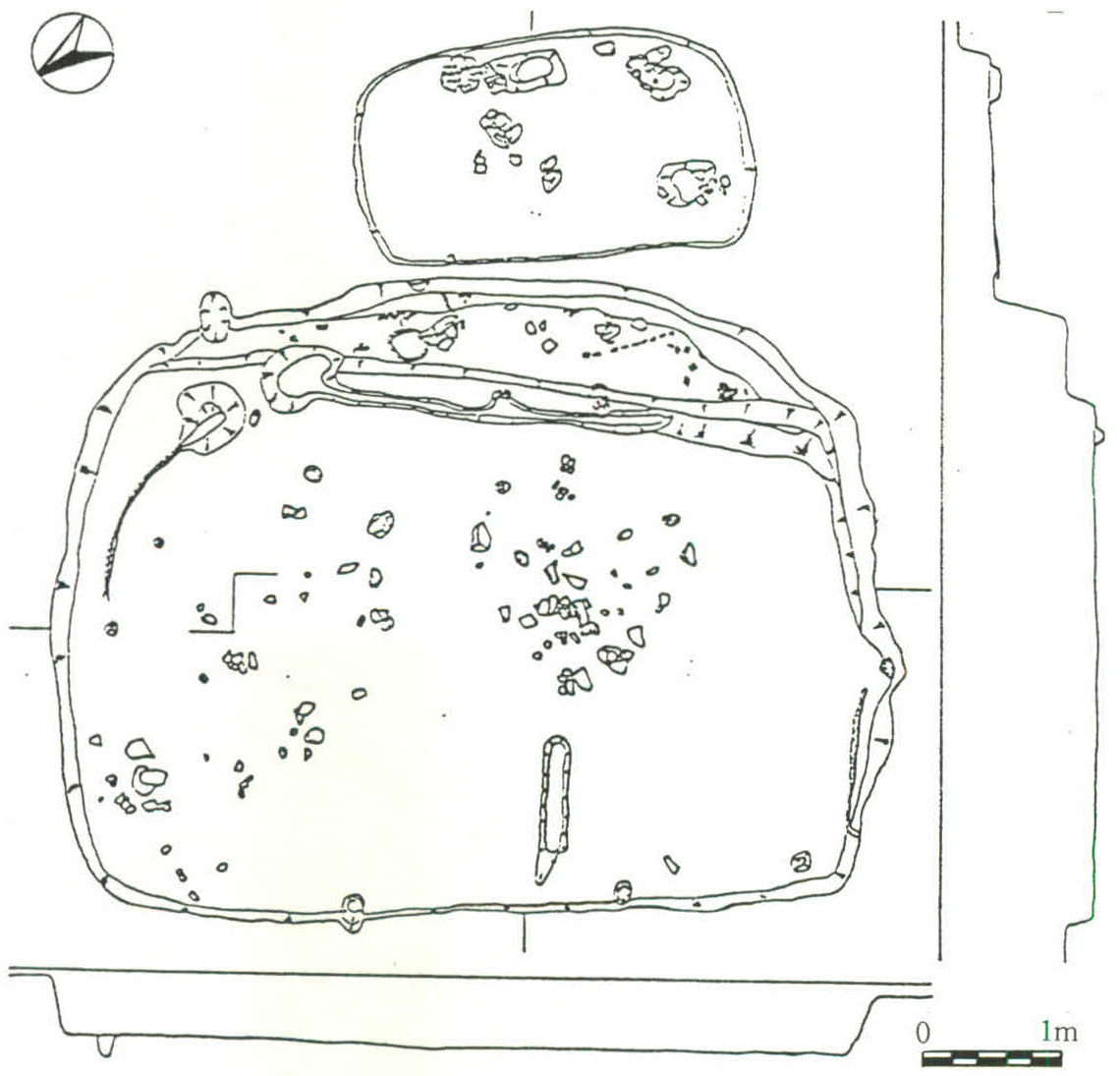

대형 집터는 기둥구멍과 옥내 저장공이 있고, 소형 집터에는 아무런 시설이 발견되지 않아 창고와 같은 것으로 보고 있다. 화덕은 그 형태가 불확실하나 벽면쪽에 다소 치우쳐 소토덩어리와 함께 냇돌 혹은 괴석들로 구조물을 이룬 것 같다. 그 밖에 구조물로는 3기의 집터에서 벽면을 따라 도랑이 설치되어 있다(<그림 6>).

출토유물은 토기, 철기 및 석기가 발견되었다. 토기는 발·항아리·단경호·대호·대옹·시루 등 주로 연질의 타날문토기이다. 철기는 2점이 출토되었으나 부식이 심하고, 석기는 삼각형석도·석촉·숫돌·방추차 등이었다.

⑤ 보성 죽산리유적0671)

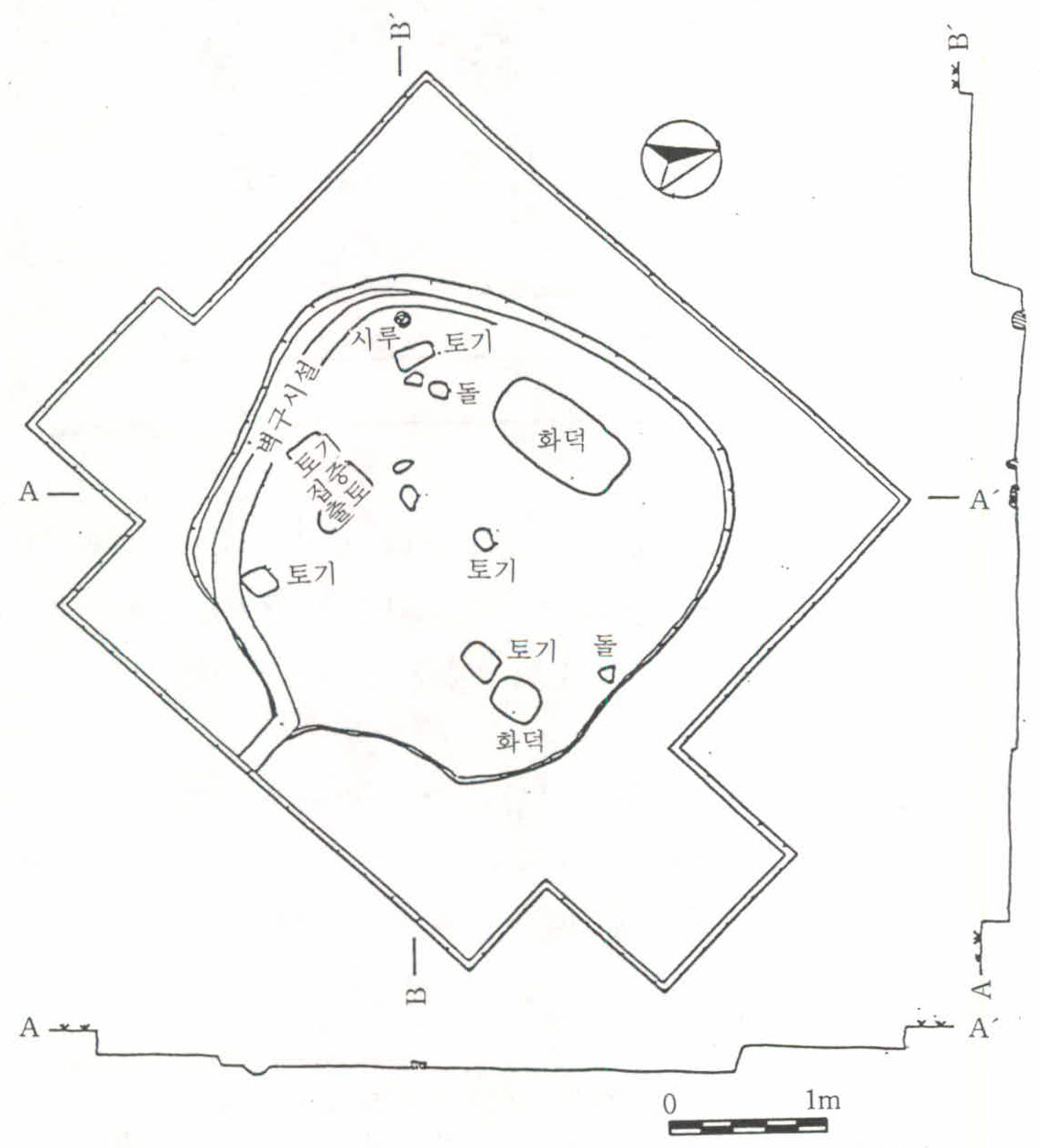

보성군 문덕면 죽산리 하죽마을 앞의 발달된 강변의 충적대지 위에 위치한다. 1987년 지석묘군을 발굴하면서 주변에서 신석기시대로부터 철기시대에 이르는 유물을 채집되었다. 그 후 1989년 전남대 박물관에 의해 4기의 집터가 확인되었으나 2기는 불확실하다. 집터의 평면형태는 말각방형이고, 한 변의 길이는 5.0m 내외이다. B-1호 내부에 벽을 따라가면서 도랑이 있는 점이 특징이다(<그림 7>). 출토된 유물로는 연질적갈색토기들이 주류를 이루는데 평저의 심발형과 파수부토기, 원저의 장난형토기, 시루 등이 있다. 그리고 석촉, 토제방추차 등도 출토되었다.

또한 성균관대학교 박물관에 의해 2기의 철기시대 집터가 조사되었다. 그 평면형태는 원형 내지 타원형이고, 화덕은 한쪽 벽에 치우쳐 만들어져 있다. 출토유물은 돌도끼·어망추 등 석기류와 연질 및 경질의 토기가 혼재되어 있다.

⑥ 해남 군곡리유적0672)

1986년부터 1988년까지 3차에 걸친 목포대학교 박물관의 조사로 패각층, 집터, 토기요지 등이 발굴되었다.

패각층은 표토층과 생토층을 제외하고 자연층에 의해 14개층으로 구분되는데 이를 5개의 기층으로 묶으면, Ⅰ기층(12∼14층)은 패각층이 쌓이기 이전에 형성된 층으로 점토대토기 등이 출토된 청동기시대 후기에 속하는 층이다. Ⅱ기층(9∼11층)은 경질무문토기가 貨泉, 철기, 골각기 등과 함께 출토되는 층으로 패각의 퇴적이 시작되는 시기에 해당한다. Ⅲ기층(8층)은 Ⅱ기층과 성격이 비슷한데 토제곡옥과 복골이 많이 출토된다. Ⅳ기층(5∼7층)은 경질찰문토기와 회색연질토기가 등장하는 층이고, Ⅴ기층(1∼4층)은 타날문토기가 사용된 시기이다. 패각층의 연대는 기원전 2세기 말 내지 1세기 초에서 기원후 3세기 후반까지로 추정하였다.

유물은 무문토기, 경질무문토기, 경질찰문토기 및 타날문토기를 비롯하여, 방추차·어망추 등의 토제품, 석촉·숫돌·홈돌 등의 석기류, 철부·철도자 등의 철기류, 도자병·골촉 등의 골각기, 복골, 토제곡옥·소옥 등의 장신구, 다량의 동물뼈 그리고 중국 화폐인 화천도 1점이 출토되었다.

집터는 2기가 조사되었으나 1기만 그 규모를 알 수 있다. 2차 발굴시 조사된 집터(1호)는 패각층 바로 옆인 구릉 정상부에 위치하는데 그 윤곽선이 확인되었다. 그 규모는 350∼360㎝이며 형태는 원형에 가깝고 수혈의 깊이는 10㎝ 내외이다. 수혈의 깊이가 얕은 것은 경작으로 인해 벽이 많이 깎여져 나갔기 때문이다. 바닥의 전면은 불에 탄 듯이 매우 딱딱하다. 기둥구멍은 어깨선 밖에서 6개가 발견되었으나 다른 시설은 전혀 발견되지 않았다.

출토유물은 경질무문토기(심발형), 시루편, 고배편, 점토대구연편 등이 수습되었는데 패각층과 비교해 볼 때 그 연대는 기원후 1세기경으로 추정된다.

토기요지는 3차 발굴에서 1기가 조사되었다. 이 요지는 구릉의 경사면을 이용하여 적황색의 석비레층을 파고 만든, 칸이 없는 지하식 등요이다. 가마의 평면은 표주박 형태이고 순수한 가마 자체의 길이는 420㎝이다. 그리고 불 때는 곳의 길이가 100㎝, 출입시설의 길이가 110㎝로 유구의 전체 길이는 630㎝이다. 소성실의 장축방향은 남-북에 가까운 남동-북서이며, 지상에 노출된 아궁이, 연소실 등의 장축방향은 남-북으로 소성실에 비해 30°가량 틀어져 있다. 요지 내부와 주변에서 출토된 유물은 기형을 알 수 있는 토기 3점과 다량의 토기편이 있는데 대부분 타날문의 연질토기이다.

이 가마는 같은 시기의 것인 충북 진천 산수리·삼룡리 요지와 비교되는데 출입시설이 있고, 소성실에서 굴뚝으로 연결되는 곳이 수직에 가까운 점에서 군곡리 가마가 좀더 발달된 후대의 것으로 본다. 군곡리 요지의 연대는 주변 퇴적층에서 발견된 토기와 패총에서 출토되는 토기를 비교해서 기원후 3세기 초반경으로 추정된다.

⑦ 보성 척령리 금평패총0673)

벌교-별량간 고속화도로 공사로 인하여 소멸위기에 처하자 1992년 전남대학교 박물관에 의해 조사되었다. 이 유적에서는 패각층 이외에도 청동기시대 집터 2기 및 철기시대 집터 5기가 조사되었다.

패총에서 출토된 유물은 경질무문토기·회청색경질토기 등 토기류와 철부·철촉 등의 철기류, 도자병, 화살촉 등의 골각기류, 석기류 및 자연유물 등이 있다.

⑧ 제주 곽지패총0674)

북제주군 애월읍 곽지리에 위치하며 1973년에 발견되어 간헐적으로 지표조사를 해오다가 제주대학교 박물관에 의해 1979년과 1984년에 정식으로 발굴 조사되었다.

이 패총은 4개의 문화층으로 나뉘는데 최하층에서는 공렬토기·골아가리토기 등 무문토기류가, 3층에서는 4층 출토품 외에도 점토대토기구연·흑색마연토기·갈색마연토기 등이, 2층과 1층에서는 외반구연토기와 타날문토기가 철도자·골각기 등과 공반되어 출토되었다. 보고자는 4층과 3층의 연대를 기원전 4∼3세기로, 2층과 1층을 기원 전후로 보고 있다.

⑨ 대구 안심동유적0675)

대구시 동구 안심 3동 187 및 182번지에 위치하는 유물 산포지이다. 유물은 주로 낮은 구릉과 佳南저수지 주변의 낮은 지대에서 수집되었다. 1985년부터 그 이듬해에 걸친 경북대학교 박물관의 조사로 이 일대는 지석묘 축조시기에서 삼국시대 초기까지의 유적지임이 확인되었다. 특히 철기문화와 접촉되는 무문토기가 다량으로 채집되고, 또한 석곽묘군이 인접해서 존재하고 있다는 사실로 보아 청동기시대로부터 철기시대에 이르는 문화적인 변화를 확인할 수 있는 좋은 유적으로 평가된다.

수습유물은 토기입술편, 바닥편, 높은굽다리토기편(豆形土器), 높은굽토기(대부토기), 그릇손잡이 등의 토기와 토제어망추, 토기시루편, 돌도끼 등이 있다.

⑩ 대구 산격동 연암산유적0676)

금호강과 新川이 합류하는 동쪽의 낮은 구릉에 위치하며 석기, 무문토기 등의 유물이 산포되어 있다. 집터는 발견되지 않았으나 유물의 산포상태로 보아 토기, 석기를 대량으로 제작했던 작업장으로 추정되는 무문토기 말기단계의 대표적 유적이다. 그리고 구릉의 남쪽 기슭에 삼국시대의 석관묘군이 분포하고 있는 것으로 보아 삼국시대의 초기단계까지도 큰 취락을 이루고 생활해 왔음을 알 수 있다.

산재된 유물은 마제·반마제의 유구석부가 가장 많고, 반월형석도·석착·석부·석촉 등의 석기류와 무문토기·두형토기·완형토기·어망추 등의 토제품이 있다.

⑪ 경산 조영동유적0677)

경산시 조영동 영남대학교 구내의 완만한 경사를 이루는 해발 70m의 구릉지대에 위치한다. 1979년 영남대학교 박물관에 의해 집터가 조사되었다. 집터의 형태는 확인되지 않았으나 단면삼각형 토기편·파수부토기·고배형토기 등의 토기류를 비롯하여 어망추·방추차·토환 등의 토제품, 삼각형석촉 및 철제유물 등 많은 유물이 출토되어 청동기시대 말기 혹은 철기시대 초기의 집터로 추정된다.

⑫ 경주 황성동유적0678)

경주시 황성동 907-2번지에 위치하며 아파트 건설에 따라 1990년 국립경주박물관이 중심이 되어 발굴조사하였다.

이 황성동유적에서는 청동기 및 철기시대 집터를 비롯하여 삼국시대 製鐵遺構가 발굴되었다. 철기시대 집터는 모두 20기로 두 시기로 나누는데 앞 시기의 것은 원형 내지 타원형의 수혈집터에 지상가옥이 1기 있고, 뒷 시기의 집터는 말각방형 내지는 방형을 하고 있었다.

출토유물은 토기, 석기, 철기류로 나누어진다. 토기에는 무문토기와 함께 와질계의 장경옹·주머니호·단경호·우각형파수부호 등이 있고, 석기류에는 돌끌과 숫돌이 있으며 철기류에는 철촉·철겸·철도자·단조철부·철끌 등이 있다.

제철유구는 당시 제철과정을 알 수 있는 유구들로 제련요 1기, 용해로 9기, 단야로 2기가 발견되었다. 또한 요 주변에서 거푸집, 송풍관 등이 발견되었다.

이보다 앞서 1985년 황성동 유림마을에서 토광묘 1기가 발견되었는데 그 규모는 길이가 415㎝, 너비 120㎝ 정도의 장방형으로 깊이는 불확실하나 대규모의 토광목곽묘로 추정된다. 부장유물은 타날문원저호, 대부단경호, 유개대부단경호, 소형토기, 고배, 철촉 등이 있다.

⑬ 경주 월성해자 및 주변유적0679)

경주시 인왕동 449번지 일대의 사적 제16호로 지정되어 있는 경주 월성의 주변지역에 해당되는 위치에서 확인된 해자와 집터 유적이다.

1984년부터 1989년까지 계속된 경주고적발굴조사단의 조사에 의해 해자 및 초기 신라시대로 보이는 집터 그리고 신라시대의 대형 건물지 등이 확인되었다. 이외에도 월성의 서편문지로 추정되는 위치의 성벽 뿌리부분 확인 발굴조사 중 지표하 3∼4.5m 깊이의 흑색 재층에서 각종 토기, 토제품, 골각기, 목기, 곡옥 등이 인골과 함께 출토되었다. 흑색 재층은 토성벽을 따라 넓게 분포되고 있었으나 부분 발굴조사에 그쳤다. 그러나 이 곳에서 출토된 각종의 유물은 분명히 통일신라시대의 유물과는 그 양상이 다른 것으로 와질계의 노형토기, 돗자리문토기편, 연질옹, 파수부평저호 등과 방추차, 어망추, 土球, 골침, 도자병, 곡옥, 절자옥, 漆器豆, 칠기빗 등과 함께 경질의 고배, 유개고배, 소형기대, 토기호, 광구소호 등이 출토되었다.

⑭ 양산패총0680)

양산읍의 남동쪽 다부리에 반도처럼 돌출한 표고 150m의 높은 구릉에 위치한다. 1921년에 발견된 이래 1964년 서울대학교, 1967년 국립중앙박물관에 의해 각각 추가 발굴 조사되었다.

이 구릉 정상부는 너비 20∼30m의 동서로 긴 평단한 대지로 되어 있으며, 패총의 퇴적층은 남·북의 경사면에 있는데, 특히 북쪽 경사면의 퇴적층이 두껍고 말단에서는 2m 이상이 된다.

⑮ 부산 동래패총0681)

1930년 철도공사 때에 4개의 옹관이 발견됨으로써 알려진 이 부산 동래 패총은 패각층의 두께가 2m가량 되는 부분도 있다. 1967부터 1969년 3차에 걸친 국립중앙박물관의 발굴로 야철지로 믿어지는 화덕과 흑도·타날문토기 등 토기와 방추차, 골촉, 녹각도자병, 수골 등 다수의 유물이 채집되었다.

옹관은 적갈색 무문토기옹 두 개를 맞붙인 합구형식이다. 옹관은 원저장난형의 雙耳가 달리고 가볍게 외반하는 구연부가 달린 형태와 좁은 바닥에 역시 몸이 장타원형인 형태로 이루어져 있다. 김해패총 출토품과는 계통이 다르며 보다 발달한 형식이다. 부장품으로는 항아리 1개, 철제소환 1개, 유리관옥 등이 나왔다.

(16)부산 다대동패총0682)

부산 서쪽 낙동강 강구의 동쪽에 단애에 위치한 이 패총은 해수로 인해 중심부분은 없어지고, 서쪽면만이 높이 3m 정도의 단애를 이루고 있다. 남북으로 100m 남짓 뻗쳐 있는 이 단애의 하층에서는 말기 즐문토기, 상층에서는 회청색 및 적갈색의 타날문토기가 출토되었다. 적갈색토기는 정양토를 써서 만든 것이며, 적갈색·회백색·회흑색 등이 있다. 기형은 평저외반구의 단지형과 시루 및 고배류가 있고, 우각형손잡이도 있다. 토기 표면에는 타날된 승문이 있다. 회청색토기는 매우 단단하게 구어졌으며, 기형에는 고배와 평저형호가 많고 문양이 없는 것도 있으나 유문인 것은 격자문이 많다. 상층에서는 2개의 녹각 도자병이 나왔다.

(17) 부산 조도패총0683)

부산항 입구의 오륙도와 마주보고 있는 작은 섬 朝島에 위치한 이 유적은 1969년에 발견되어, 1976년 국립중앙박물관에 의해 발굴 조사되었다.

패총은 너비 180여m 가량의 얕고 넓은 대지에 형성되어 있었는데 지금은 해양대학교의 부지가 되었다. 층위는 크게 3개층으로 나누어진다. 3층에서는 점토대토기가 가장 많고, 2층에서는 타날문토기가 주류를 이루나 빗질정면수법이 다양해지면서 철기가 출토되었다. 1층에서는 물레를 사용한 문양이 없는 적갈색연질토기와 회청색경질토기가 주로 출토되었다.

출토유물에는 무문토기·적갈색연질토기·회색연질토기·회색조질토기·회청색경질토기·회색양질토기 등의 토기류와 석검·석촉·석착·지석·홈돌 등의 석기류, 골각기, 철기류 등이 있다. 이 외에 유구로는 야외 노지로 추정되는 시설물 2개소와 매장시설 1개소가 조사되었다.

이 유적에서는 최하층에서 일본의 야요이식토기가 발굴되어 당시 기원 전후에 시작되었다고 보았던 타날문토기(김해식토기)의 연대를 기원전 2세기까지 올려보게 되었다.

(18) 김해 회현리유적0684)

낙동강변의 홍적평야에 강쪽을 향해 돌출한 얕은 구릉에 위치하고 있다. 1907년 처음 발굴되었으며 1918년 대규모 발굴이 이루어졌다.

이 회현리 유적에서는 화천, 도자병, 탄화미, 유리옥 등이 출토되었고 정상부에서 3개의 옹관이 조사되었다. 그리고 옹관묘 남쪽에서 5개의 석관묘가 조사되었으며 옹관 외부 바로 아래에서 세형동검 및 청동제 첨두기 7개가 발견되어 패총 형성 이전에 청동기시대의 묘제가 있었던 것으로 추정된다. 이 유적에서 출토된 토기는 타날문토기가 주류를 이루고 있으나 일부 찰문토기가 공반된다.

(19) 김해 봉황대유적0685)

김해시 봉황동과 회현동의 삼한시대에서 삼국시대에 이르는 대규모 생활유적이다. 1991년 부산대학교 박물관에 의한 조사로 환호와 집터, 기둥구멍, 구덩이, 패총, 유물포함층이 조사되었다.

출토유물에는 토기와 숫돌, 골각기, 철도자, 목제빗, 鐵鐸, 동물뼈 등이 있다. 토기는 연질의 옹과 발·기대·단경호·시루·소형기대·노형토기 등과 경질의 고배·단경호 등이 있으며, 골각기는 도자병·골촉·장신구·첨두기·복골·낚싯바늘 등이 있다.

이 유적은 유물 내용에서 회현리패총이나 부원동패총과 일치하고 있으므로 비슷한 시기로 보고 있고, 환호는 다호리유적과 같은 기원 전후의 시기로 보고 있다.

(20) 김해 부원동유적0686)

김해 부원동 충적평야 지역에 위치하며 1980년 동아대학교 박물관에 의해 발굴 조사되었다.

3지구로 나누어 실시된 발굴조사 결과 패총 이외의 유구로는 집터 6기와 석관묘, 토광묘 등의 분묘가 조사되었다. 출토유물 중에서 토기류는 호형·장경호·발형·고배 등의 무문토기와 회청색 연질토기·회청색 경질토기 등이 있다. 무문토기는 모두 적갈색으로 표면은 빗질로 정면하였다. 기형은 호형·옹형이 주류를 이루고 있다. 그 밖에 刀子·斧·釣 등의 철기류, 도자병·촉·첨두기·복골 등의 골각기류, 지석·석부·연석·석검·석촉 등의 석기류, 米·麥·小麥·小豆 등의 탄화곡물 등이 출토되었다.

(21) 김해 웅천패총0687)

김해 웅천읍 동쪽 배산 꼭대기에 위치하며 1959·1961·1964년 3차에 걸쳐 고려대학교 박물관에 의해 발굴 조사되었다.

이 패총의 층위는 부식토층, 점토층, 패각층으로 되어 있으며 석곽분과 집터로 추정되는 시설물이 조사되었다. 출토된 토기는 적갈색 연질토기, 회청색 경질토기, 회백도 등인데 기형은 우각형 파수가 달린 시루, 반구호, 평저호, 장경호 등 김해패총 출토품과 유사하다. 그리고 숫돌·유구석부 등의 석기류, 도자병·골촉·복골 등의 골각기류, 도자·낫·낚시 등의 철기류가 출토되었다.

(22) 창원 성산패총0688)

해발 49m의 얕으막한 구릉에 위치하며 1968년 부산대학교 박물관에 의해 소규모 발굴조사가 이루어졌고, 1974년 문화재관리국에 의해 2차에 걸쳐 발굴 조사되었다.

동구지역과 서남구지역으로 나누어 실시된 조사에서 동구지역은 4개층으로 나누어지며 하층에서는 무문토기와 홍도, 상층에서는 경질토기·연질토기 등이 출토되었다. 기형은 호·고배·완 등이 있다. 경질토기는 승석문과 격자문이 타날된 원저호가 많고 연질토기는 호와 옹이 주류를 이루고 있다. 이 외에 골각기, 석기, 철기 등이 출토되었다.

서남구지역 역시 하층에서는 무문토기, 상층에서는 적갈색연질토기와 회청색경질토기 등의 타날문토기가 출토되었는데 무문토기층 상층에서 야철지가 조사되었다. 이 외에 골각기, 석기, 철기 등이 출토되었다.

(23) 창원 내동패총0689)

1988년 도로공사로 패총의 일부가 잘려나가 단애면에 노출되었다. 1974년에 발굴 조사된 창원 외동 성산패총과 가까운 거리에 위치한다. 창원대학교 박물관에서 발굴하였는데 토기와 골각기 등 많은 유물을 수습하였다.

(24) 마산 현동패총0690)

1989년 창원대학교 박물관에서 조사하였다. 패총 이외에도 토광묘, 수혈식석곽분, 횡혈식석실분 등이 있다.

(25) 고성 동외동패총0691)

해발 약 40m의 야산에 위치하고 있으며, 국립중앙박물관에 의해 1969년, 1970년의 2차에 걸쳐 조사되었다. 이후에도 동아대학교 박물관에 의해 조사되었다.

출토유물은 대부분 토기류로서 경질무문토기, 적갈색연질토기(경질찰문토기), 연질토기, 경질토기 등이 있다. 이 중 적갈색연질토기의 수량이 가장 많은데 하층에서는 적갈색연질토기가, 상층에서는 경질토기의 숫자가 많이 나타나고 있다. 기형은 경질무문토기에는 옹형·심발형·고배·돌대부토기 등이 있고, 적갈색연질토기는 호형·옹형·심발형·고배·대부발·시루·파수 등이 있다. 이 외에도 장란형토기·유상돌기부호·원저단경호·발형기대·화로형토기 등이 있다.

(26) 삼천포 늑도유적0692)

남부지방 최대 규모의 철기시대 초기 유적으로 1985년부터 그 이듬해까지 부산대학교 박물관에 의해 2차에 걸쳐 발굴되었다. 그 결과 대규모의 패각층 이외에도 집터, 옹관묘, 토광묘, 석관묘 등의 묘제가 함께 조사되었다.

집터는 모두 11기가 3기의 구덩이와 함께 조사되었는데 평면이 방형·장방형·말각장방형인 수혈집터이며, 네 모서리에 각 1개의 기둥구멍이 배치된 독특한 형태이다.

발굴된 유물은 단면삼각형 점토대의 옹과 구연부와 동체부가 뚜렷하지 않은 호, 그리고 토기뚜껑, 고배형토기 등이며 끝이 둥근 봉상의 우각형파수도 다량 출토되었다. 그리고 골촉·골침·골제첨두기·도자병 등의 골각기류, 돌도끼·돌낫 등 약간의 석기류, 판상철부·철도자·철제 낚싯바늘 등의 철기류가 있다.

(27) 거창 대야리유적0693)

이 유적에서는 청동기시대로부터 가야시대의 집터가 함께 발견되었다. 철기시대 집터는 모두 5기로 타원형을 이루고 그 규모는 길이 5.0∼5.6m, 너비 3.4∼4.3m, 평균 면적이 19.6㎡ 정도이다.

기둥구멍은 수혈 바깥에서 6개가 발견되었다. 화덕은 진흙으로 다져 만든 것과 화덕 중앙에 礫石을 세워 만든 것이 있는데 보온과 취사의 기능을 하였을 것으로 보인다.

이 유적의 연대를 경질의 승석문토기가 출토되는 점으로 보아 기원후 4세기 이후의 것으로 보기도 하지만 좀더 이른 시기의 것으로 추정된다.

(28) 합천 저포리 C지구유적0694)

합천군 봉산면 저포리 3구에 속하며 효성여자대학교 박물관에 의해 이 발굴에서는 철기시대 집터와 시기가 늦은 15기의 고분이 발굴되었다. 집터는 1지구에서 2기와 부속 수혈유구 2기, 2지구에서 집터 1기와 옥외 저장고 1기, 기타 유구 3기가 발굴되었다.

이들 유구의 연대는 기원후 2세기 중반에서 3세기 중반까지로 보고 있으며 저포리 A지구의 토광묘도 관련된다고 본다.

나) 분묘유적

① 장수 남양리유적0695)

전북 장수군 천천면 남양리 전 171번지에 위치한다. 이 곳에서는 청동기 및 철기의 일괄 유물이 우연히 발견되어 국립중앙박물관에 신고되었다. 수습조사 결과 유구는 냇돌 등으로 쌓아 올린 돌널무덤(석관묘)으로 그 둘레에 상당한 규모의 적석시설이 있었을 것으로 추정되었다.

출토유물로는 세형동검 및 검파두식 각 1점, 동모 1점, 세문경 1점 등 청동기와 철제 도끼 1점, 철제끌 1점, 돌칼 1점, 돌화살촉 2점 및 무문토기편 등이 있다.

② 광주 신창동유적0696)

광주시 광산구 신창동에 위치하며 1961년 서울대학교 박물관에 의해 조사되었다.

발굴된 4m×28m의 범위내에서 총 53기의 옹관묘가 발견되었는데 2기를 제외하고는 모두 합구식 옹관이다. 옹관 자체를 보면 적갈색·황갈색·백갈색 등으로 양질의 점토에 석립이 많이 섞여서 거칠어 보이고 소성도는 낮아서 단단하지 못하며 물레를 사용하지 않았고 기벽의 두께는 0.7㎝ 정도이다. 옹관은 옹과 감(壺)의 두 형식으로 나뉘고 옹은 유경과 무경으로 구분되며 곡경과 직경이 있다. 옹 중에는 좁고 돌출된 바닥을 가진 것이 있고, 좁은 바닥에 배가 부른 난형 기신이거나, 구연부 외부에 단면 삼각형의 점토대가 돌려있는 것이 특징이다.

부장유물은 철편 1점, 편평력 1점뿐이고, 외부에서 소형토기 여러 점, 석부 1점, 석촉 1점, 숫돌 1점, 철편 2점 등과 동제 검파두식 1점이 발견되었다. 신창동 옹관묘의 연대는 기원 전후 100∼200년간에 해당된다. 또한 이 유적은 당시 공동묘지이며, 이들 옹관은 1m 정도의 땅을 파고 매장한 유아나 소아용의 매장용 관으로 보고 있다.

신창동유적의 옹관은 무문토기의 전통을 이어 받은 것으로 소형의 옹관이 대부분이었다. 이와 같은 옹관은 후에 삼천포 늑도, 경주 조양동 및 의창 다호리 유적에서도 발견되었다.

1992년 국립광주박물관에 의해 이 유적이 재차 발굴 조사되어 토기요지, 구상유구, 집터 및 소택지가 확인되었다. 또 흑도·고배·점토대토기 등의 토기류와 칠기고배·빗·검 등의 목제유물 및 다량의 곡물자료도 수습되었다.

③ 화순 용강리유적0697)

전남 화순군 도암면 대초리와 용강리 일대의 산, 계곡 사이에 위치한 雲住寺의 건물지 앞 지역에 위치한다. 1989년 전남대학교 박물관에 의해 토광묘 3기와 옹관묘 1기가 조사되었다. 유물은 토광묘에서 백제토기 7점과 철도자, 그리고 옹관에서 소옥 2점이 출토되었다. 이로써 운주사가 창건되기 전에 토광묘 집단이 존재하였음을 추정할 수 있다.

④ 제주 용담동유적0698)

1984년 12월부터 이듬해 1월까지 제주대학교 박물관에 의해 발굴 조사되었다. 여기에서는 옹관과 석곽묘가 동시에 조사되었으며 석열로 묘역을 이루고 있어 남쪽묘역과 북쪽묘역으로 나누어진다. 남쪽묘역에서는 3기의 적석묘가 발견되었는데 공렬토기가 함께 출토되었다. 북쪽묘역에서는 옹관묘와 원삼국시대의 석곽묘가 조사되었다. 옹관은 적갈색 연질토기 항아리 두 개를 맞물린 합구식과 1개의 옹관만을 사용한 단옹식이 있는데 단옹식이 많다.

출토유물에는 공렬토기, 흑색마연토기, 무문토기, 판상철부, 철촉, 옥 등이 있다.

⑤ 대구 팔달동유적0699)

대구시 북구 팔달동 경부고속도로와 국도와의 교차점에서 동북쪽 구릉 일대에 위치하며 토광묘·옹관묘·소형 석곽묘가 발굴 조사되었다. 1989년 경북대학교 박물관에 의해 지표조사가 이루어졌고, 1992·1993년에 유적의 일부가 발굴 조사되었다.

⑥ 대구 비산동유적0700)

산 구릉에 위치하는데 비가 내린 뒤에 유물이 노출되어 우연히 발견되었다. 청동기 이외에도 철기류가 다량 발굴되었다고 하나 전하지 않는다. 발굴된 청동기의 대부분은 호암미술관에 보관되어 있다.

출토유물은 세형동검, 청동제 조형안테나식 검파두식, 십자형 검파두식, 검초 부속구일괄, 검코, 동모, 동과, 개궁모 등이다.

⑦ 대구 평리동유적0701)

경북대학교에서 매장문화재로 입수한 것으로 확실한 출토지와 유구를 알 수 없다.

출토유물은 세형동검, 동과, 銅戈鞘金具, 銅鐸, 雙鈕圓形銅器, 말장식, 철제안장부속, 小形日光鏡, 四乳四螭鏡, 小形倣製鏡 등이다.

⑧ 경주 입실리유적0702)

철도공사 중에 발견된 유적으로 발견 당시 지하에 아무런 시설물이 없었다고 하나 토광묘로 추정되고 있다.

유물은 세형동검·동모·동과·세문경 등의 청동기와 철검편·철부 등 철기류 및 우각형 파수부토기 및 발형토기가 수습되었다.

⑨ 경주 정래동유적0703)

경주 평동과 구정리 등으로 다르게 보고되었으나 동일유적으로 밝혀졌다. 유구는 불확실하나 발견 당시의 정황을 종합하면 토광묘로 추정된다.

출토유물은 세형동검·동모·동과 등 청동기와 철제환두대도·추형철기·철부·철촉 등 철기류가 있다.

⑩ 경주 조양동유적0704)

조양동의 내동국민학교 뒷편 마을에 위치하며 1978년 주택개량 작업 중 20여 점의 토기가 출토되어 당국에 신고되었다. 국립경주박물관에 의해 1979∼1981년까지 네 차례에 걸쳐 발굴조사가 이루어졌다. 조사된 유구는 토광묘 39기, 옹관묘 20기, 석곽묘 8기 등 67기 및 집터 1기이다.

유물은 무문토기계의 흑색마연토기·점토대토기·와질계의 주머니호·원저단경호·유개대부단경호 등의 토기류, 다뉴소문경·소동탁 등 청동기류, 철검·철과·철도자·판상철부 등의 철기류, 그리고 日光鏡·昭明鏡 등 漢式鏡이 출토되었다.

이 유적은 기원전 1세기 후반으로부터 기원후 3세기 말에 걸친 무덤유적으로 이를 통해 철기시대의 묘제의 주류는 토광묘이며, 토광묘가 목관묘와 목곽묘로 구분된다는 것을 알게 되었다. 또한 이 발굴을 통해 이전에 조사된 경주 입실리와 구정동유적의 유구도 토광묘일 가능성이 제기되었다.

⑪ 울산 하대유적0705)

경남 울산군 울촌면 대대리 하대마을 뒷산에 위치한다. 1976년 이후 부산대학교 박물관에 의해 지표조사와 발굴조사가 이루어졌다. 채집된 유물은 고배·대부장경호·노형토기·원저장경호 등이 있다.

⑫ 부산 구서동유적0706)

부산시 동래구 구서동에 위치하며 부산대학교 박물관에 의해 지표 조사되었다. 금정산의 한줄기가 동으로 완만히 뻗은 표고 55m 정도의 완만한 소구릉으로, 유물의 출토 당시인 1975년경에는 이미 택지공사로 상당히 파괴되었으며 최근에는 대규모의 아파트단지가 조성되어 거의 소멸되고 말았다.

유적의 성격은 목관묘 내지는 목곽묘가 군을 이루었던 분묘군으로 추정된다. 유물은 와질토기와 철제품이 출토되었으며 유적의 연대는 기원후 1세기 내지 3세기로 추정되고 있다.

⑬ 부산 노포동유적0707)

부산시 동래구 노포동 142-1번지 일대의 낮은 야산 북쪽 끝에 위치한다. 서쪽의 A지구는 부산시립박물관이, 그 동쪽인 B지구는 부산대학교 박물관이 각각 분담하였다. 그 결과 A지구에서는 집터 1기, 목관묘·목곽묘 27기, 옹관묘 5기 등 모두 33기가 조사되었고, B지구에서는 집터 1기, 목관묘, 목곽묘 8기, 토광묘 7기, 옹관묘 1기 등 17기가 조사되었다.

출토유물은 토기류에는 회색연질토기와 회청색경질토기가 있고, 철기류에는 환두대도·철모·철촉 등의 무기류와 철도자 주조철부 등의 공구류가 있다. 특히 수정절자옥, 호박제 구슬, 유리제 곡옥, 구슬 등 옥류가 다량 출토되었다.

⑭ 부산 괴정동유적0708)

해발 80m 정도의 구릉 상단부에 위치하며 1975년 한성여대 박물관에 의해 조사되었다. 이 곳에는 약 40여 기의 고분이 밀집되어 있는데 수혈식석곽묘 사이에 옹관이 혼재하고 있다. 옹관은 석곽묘 안에 합구식옹관을 배치하고 그 위에 개석을 덮은 형식이며 모두 90㎝ 이하인 소형이다.

출토유물은 소호·파수부완·양이부 유개호 등의 토기류와 철촉·철도자 등의 철기류, 옥류 등이 있다. 유적의 성격은 석곽묘와 결합된 석곽옹관묘로서 옹관묘가 이미 다른 묘제에 흡수된 기원후 3세기 후반 이후의 것으로 보인다.

⑮ 김해 대성동유적0709)

경남 김해시 대성동에 위치하는데 수로왕릉 뒤의 소구릉과 그 주변 평지에 분포한다. 1990∼1992년까지 경성대학교 박물관에 의해 3차에 걸쳐 조사되었다. 구릉 정상부에는 금관가야의 왕릉으로 판단되는 토광목곽묘가 있고, 구릉 주변의 평지에는 토광목곽묘가 조성되어 있다.

토광목관묘는 2차 조사 때 9기, 3차 조사 때 19기 등 27기가 확인되었는데 그 밖의 일부 무덤도 토광목관묘 단계의 유구였다. 유구의 규모는 묘광이 길이 215∼270㎝, 너비 62∼120㎝, 현깊이 30∼110㎝ 정도이고, 평면형태는 말각장방형이다. 목관은 묘광의 중앙에 안치하고 토기 등 부장품은 대부분 목관과 묘광 사이의 공간에 배치한 후 이 부분을 충진토로 채우고 있다. 봉분은 뚜렷한 흔적이 없으나 있었을 것으로 추정되고 묘광 내부의 腰坑은 확인되지 않았다.

부장품으로 토기에는 조합형 우각형파수호, 대각부 조합 우각형파수호·단경호·주머니호 등이 있으며, 철기에는 모·겸·촉·부 등이 있다.

(16) 김해 지내동 옹관묘0710)

작업 중 우연히 옹관묘가 발견되어 동아대학교 박물관에 의해 조사되었다. 옹관은 전형적인 무문토기(경질무문토기)와 승석문이 타날된 호형토기가 함께 사용된 합구식이다. 부장용으로 사용된 토기는 일본 야요이식토기와 닮은 기형의 새로운 형식이다. 이와 같이 무문토기의 전통이 강한 옹관과 타날문의 옹관이 공존하는 것은 타날문토기의 옹관이 사용되는 시기를 보여주는데 그 연대를 기원후 1세기로 추정하고 있다.

(17) 김해 양동리유적0711)

김해평야의 서쪽에 위치하며 1969년에 처음 알려져 1984년 문화재관리국에 의해 발굴 조사되었다. 1990년 이래로는 동의대학교 박물관에 의해 연차적으로 조사되고 있다. 이 유적에서는 목관묘와 목곽묘가 겹쳐 형성되었고, 목관묘는 장축이 동-서, 목곽묘는 남-북이 대부분인데 목곽묘의 경우 등고선의 방향과 일치하고 있다.

출토유물은 목관묘에서 조합식 우각형파수부토기와 주머니호 등이 출토되었고, 목곽묘에서는 화로형토기와 꼭지손잡이토기 등이 출토되었다. 이 유적의 연대는 기원후 1세기 후반에서 3세기 초에 걸쳐 형성된 것으로 보고 있다.

(18) 김해 퇴래리유적0712)

해발 150m의 퇴래 말산의 동쪽 기슭에 펼쳐진 구릉성 대지 위에 위치하며 성균관대학교 박물관에 의해 1984년과 1985년 2차에 걸쳐 발굴 조사되었다. 이 유적에서는 14기의 옹관묘와 11기의 토광묘, 2기의 석곽묘가 조사되었다. 토광묘는 광 바닥의 면적이 1㎡를 간신히 넘는 소형과 10㎡를 넘는 대형 토광묘로 나누어지는데, 묘광의 평면형태는 장방형이 기본이다. 장축방향은 동-서방향이 주류를 이루나 등고선 방향과 일치하는 남-북방향도 있다.

옹관묘는 단옹식이 2기, 합구식이 11기, 3옹식이 1기이며 장축방향은 동-서방향이 주류를 이루고 있다. 옹관의 크기는 57∼115㎝로 신전장을 하기에는 규모가 작으며 주옹이지만 막음용 모두 연질이다.

출토유물에는 장경소호·장경호·기대형토기·평저소호·광구소호·원저단경호·양이부원저단경호·화로형토기·대각부직구호 등의 토기류와 철촉·철도자·철부·철정·철제 교구 등의 철기류가 있다.

(19) 창원 다호리유적0713)

창원군 다호리 232번지에 위치하며 국립중앙박물관에 의해 1988년 이래로 7차에 걸쳐 발굴 조사되었다. 해발 20m 정도의 야산에서 북쪽으로 뻗어 내린 낮은 구릉일대의 논밭에 고분군이 위치하고 있다. 유적의 대부분은 도굴되었는데 구릉 아래쪽의 논밭 일대에 40∼50여 기, 구릉 위쪽에서 정상부까지 합하면 100여 기 이상 될 것으로 추정된다. 이 유적 부근에는 무성리 산성인 武城城址와 북면 화천리 石城址가 있다.

여기서 조사된 고분은 총 15기로 그 중 목관묘가 12기이다. 이들 목관묘는 세 유형으로 나누고 있는데 제1유형(1·11·12호)은 규모가 큰 것으로 길이는 240∼278㎝, 너비 110∼136㎝, 깊이 120∼150㎝ 정도이다. 이 유형의 특징은 토광 바닥면 중앙에 장방형의 부장갱이 있으며 부장품이 비교적 많은 편이다.

제2유형(3·4·6·8·10·13호)은 토광의 크기가 1유형보다 대체로 작은 편이며 토광 바닥 중앙에 부장갱은 보이지 않는다. 토광의 크기는 길이 200∼270㎝, 너비 80∼125㎝, 높이 90∼168㎝ 정도이다. 부장품은 빈약하다.

제3유형(9·12호)은 토광의 길이가 작고 얕다. 크기는 길이 160∼200㎝, 너비 55∼64㎝, 잔존깊이 20∼40㎝ 정도이며 부장품은 매우 빈약하다. 이러한 유형의 구분은 시기적 차이보다는 신분적 차이로 보고 있다. 여기에서 출토된 유물은 중국적 요소와 고조선적 요소의 것이 함께 있으며, 이 가운데 漆鞘韓國式銅劍, 漆鞘鐵劍, 철과, 조합식 우각형 파수부호 등의 유물은 서북지방 목곽묘에서 출토된 고조선적 요소와 남부지방의 철기시대 문화의 연속성을 이해하는 데 중요한 것 들이다. 그리고 星雲鏡, 五銖錢, 帶鉤, 漆木器, 칠초철검, 環頭刀 등은 중국적 요소인 漢式遺物이라고 할 수 있으며 이러한 것들은 경주 조양동에서도 일부가 출토된 바가 있다. 이것은 철기시대 초기에 우리 나라 남부지방과 韓, 樂浪과의 교섭이 활발하였음을 알려 주는 좋은 자료이다.

이 유적의 연대는 1호의 성운경과 오수전의 형태로 보아 기원전 1세기 후반으로 보고있다.

(20) 창원 삼동동유적0714)

1982년 학교부지 조성을 앞두고 부산여자대학교 박물관에 의해 조사되었다. 이 유적에서는 옹관묘 34기, 토광묘 11기, 석관묘 6기가 발굴되었다. 유물은 광구호·단경호·장경호·노형토기·양이호 등 다양한 토기와 철기, 청동기, 옥류 등이 수습되었다. 유적의 연대는 기원후 2세기 후반에서 4세기경으로 보고 있다.

이 삼동동 유적에서는 옹관묘와 함께 토광묘, 석관묘가 공존하였음을 볼 수 있었는데 이와 같은 현상은 남부지역의 여러 유적에서도 볼 수 있다.

(21) 창원 도계동유적0715)

해발 30m 정도의 낮은 구릉에 위치하고 있으며, 1986년 창원대학교 박물관에 의해 46기의 고분이 조사되었다. 46기의 고분 중 원삼국시대 고분은 토광묘 12기, 석곽묘 13기, 옹관묘 4기 등 29기이다. 토광묘는 평면형태가 정방형의 것이 많고, 장축방향은 거의 동-서 방향이다. 석곽묘는 석관계석곽묘와 수혈식 장방형석곽묘로 대별된다. 바닥은 생토층을 그대로 이용하였으며 깬돌을 사용하여 벽을 쌓되 층층이 엇갈리게 쌓는 횡평적이고 벽의 틈새는 점토로 메웠다.

출토유물은 적갈색연질토기·회청색경질토기·고배 등의 토기류, 투겁창·화살촉·말장식 등의 철기류가 있다. 이 유적은 기원후 1세기에서 기원후 5세기까지 장기간에 걸쳐 형성된 것으로 보인다.

또한 같은 지역에서 1987년 동의대학교 박물관은 다수의 목관묘와 목곽묘를 조사하였다.

(22) 고성 송천리 솔섬유적0716)

1974년 동아대학교 박물관에 의해 석관묘 10기가 조사되었다. 석관은 여러 장의 장판석으로 장벽을 쌓고 한 장의 판석으로 단벽을 막은 후에 상석을 깔고 끝으로 여러 장의 판석을 덮은 형식이다.

부장유물은 세형철검 1점, 호형의 무문토기 2점과 와질계원저호(주머니호) 1점이 출토되었으며 지표에서 유구석부 1점이 수습되었다.

(23) 밀양 내이동 출토품0717)

경남 밀양읍 내이동 소재 밀성고등학교 부지를 조성할 때 수습되어 학교에 보관중이다. 이 곳에서 수습된 유물은 수개 이상의 유구에서 출토된 것으로 판단되며 각 유물 사이에도 선후관계가 있었을 것이며 유구는 토광목관묘로 추정된다.

수습된 유물은 토기와 철기가 있으며 철기는 주조철부가 있었으나 부식이 심하여 실측이 불가능하였다. 토기에는 와질계의 조합식 우각형파수호 6점, 원저단경호 7점, 양이부장경호 4점 등과 연질계의 원저옹 3점, 무문토기로는 발형토기에 가까운 옹의 저부 및 동체부, 고배대각편, 棒狀牛角形把手片 등이 있다.

(24) 합천 저포리 A지구유적0718)

합천군 봉산면 저포 3구의 구릉에 위치하며 1986년 영남대학교 박물관에 의해 조사되었다. 이 유적에서는 토광목관(곽)묘 43기, 석곽묘 5기, 옹관묘 3기 및 조선시대의 민묘 3기, 집터 1기 등이 조사되었다. 토광목관(곽)묘의 장축방향은 일정치 않으나 대체적으로 등고선과 합치된다.

출토된 유물에는 토기, 철기, 장신구 등이 있다. 토기는 회백(흑)색 와질계, 회청색 경질계, 적갈색연질계로 나누어지는데, 적갈색 연질계는 시기에 관계 없이 나타난다. 철기유물에는 마구류가 없고 利器類가 주류를 이루며 金粧小環·頸·胸飾 등 장신구로 사용된 옥류와 다량의 소옥·곡옥·수정옥 등이 있다.

<崔盛洛>

| 0667) | 尹德香,<全北地方 原三國時代 硏究의 問題點>(≪韓國 上古史硏究 現況과 課題(1)≫, 韓國上古史學會, 1988). |

|---|---|

| 0668) | 木浦大 博物館,≪光州五龍洞發掘略報告≫(1993). |

| 0669) | 崔夢龍 외,<대곡리 도롱주거지>(≪주암댐 수몰지구 문화유적 발굴조사보고서≫6, 전남대 박물관·전라남도, 1989). 徐聲勳·成洛俊,<대곡리 도롱·한실 주거지>(위의 책). |

| 0670) | 崔夢龍 외,<낙수리 낙수주거지>(위의 책). |

| 0671) | 李榮文,<寶城 竹山里遺蹟의 性格>(≪博物館紀要≫4, 단국대, 1988). 全南大 博物館 編,≪주암댐수몰지역 문화유적 발굴조사보고서≫Ⅶ:舊石器·住居址(전남대 박물관·전라남도, 1990). |

| 0672) | 崔盛洛,≪海南 郡谷里貝塚≫1∼3(목포대 박물관, 1987∼1989). |

| 0673) | 全南大 博物館,<발굴중간보고>(1992). |

| 0674) | 李白圭·李淸圭,≪郭支貝塚≫(제주대 박물관, 1985). |

| 0675) | 尹容鎭,<大邱市半夜月地區遺蹟調査>(≪嶺南考古學≫2, 1986). |

| 0676) | 尹容鎭,<琴湖江流域의 先史遺蹟 硏究>(≪古文化≫5·6, 1969). |

| 0677) | 鄭永和,≪造永洞發掘調査報告≫(영남대 박물관, 1985). |

| 0678) | 隍城洞遺蹟發掘調査團,<慶州隍城洞遺蹟 第一次 發掘調査槪報>(≪嶺南考古學≫8, 1991). 李健茂 외,≪慶州隍城洞遺蹟發掘調査報告≫(국립박물관 고적조사보고 17, 1985). |

| 0679) | 文化財硏究所,≪月城垓字 試掘調査報告書≫(1985). |

| 0680) | 金元龍,<鐵器文化>(≪한국사≫1, 국사편찬위원회, 1973). |

| 0681) | 金元龍, 위의 글. |

| 0682) | 金龍基,<多大浦貝塚發掘調査報告>(≪釜大史學≫2, 1971). |

| 0683) | 韓炳三·李健茂,≪朝島貝塚≫(국립박물관 고적조사보고 9, 1976). |

| 0684) | 梅原末治·濱田耕作,<金海貝塚發掘報告>(≪大正九年古蹟調査報告≫, 朝鮮總督府, 1923). |

| 0685) | 李宰賢,<김해 봉황대유적 2차 발굴조사 개요>(≪제36회 전국역사학대회 발표요지≫, 1993). |

| 0686) | 沈奉謹,≪金海府院洞遺蹟≫(동아대 박물관, 1984). |

| 0687) | 金廷鶴,<熊川貝塚硏究>(≪亞細亞硏究≫10-4, 高麗大, 1967). |

| 0688) | 文化財管理局,≪馬山外洞城山貝塚發掘報告≫(1976). |

| 0689) | 慶北大 博物館,≪原三國時代文物展≫(1990). |

| 0690) | 慶北大 博物館, 위의 책. |

| 0691) | 金東鎬,<固城 東外洞貝塚>(≪上老大島≫, 동아대 박물관, 1984). 金鍾徹 외,≪固城貝塚≫(국립박물관 고적조사보고 24, 1992). |

| 0692) | 申敬澈,<慶南 三千浦市 勒島遺蹟>(≪제9회 한국고고학전국대회 발표요지≫, 1985). 釜山大 博物館,≪勒島住居址≫(1989). |

| 0693) | 林孝澤,≪大也里 住居址≫1·2(동의대 박물관, 1988·1989). |

| 0694) | 李殷昌·李盛周,<陜川 苧浦里 C地區 發掘調査報告>(≪嶺南考古學≫3, 1987). |

| 0695) | 池健吉,<長水 南陽里 出土 靑銅器·鐵器 一括遺物>(≪考古學誌≫2, 1990). |

| 0696) | 金元龍,≪新昌里甕棺墓地≫(서울대 박물관, 1964). 조현종·장제근,≪광주 신창동유적≫(국립광주박물관, 1992). |

| 0697) | 林永珍,<全南地域 土壙墓에 대한 考察>(≪全南文化財≫2, 전라남도, 1989). |

| 0698) | 李淸圭,≪龍譚洞古墳≫(제주대 박물관, 1989). |

| 0699) | 尹容鎭 외,≪大邱 八達洞遺蹟≫(慶北大 博物館, 1993). |

| 0700) | 金元龍,<鳥形안테나式 細形銅劍의 問題>(≪白山學報≫8, 1970). 金廷鶴,<韓國靑銅器文化の源流と發展>(≪韓國の考古學≫, 河出書房新社, 1972). |

| 0701) | 尹容鎭,<韓國靑銅器文化硏究-大邱坪里洞出土 一括遺物檢討->(≪韓國考古學報≫10·11, 1981). |

| 0702) | 朝鮮總督府,≪大正十一年度古蹟調査報告≫2(1925). |

| 0703) | 金元龍,<慶州九政里出土 金石倂用期 遺物에 대하여>(≪歷史學報≫1, 1952). 金載元,<扶餘·慶州·燕岐出土 銅製遺物>(≪震檀學報≫25·26·27, 1964). 李白圭,<慶州 九政洞出土 一括遺物>(≪博物館新聞≫72, 1977). |

| 0704) | 崔鍾圭,<慶州市朝陽洞遺蹟發掘調査槪要とその成果>(≪古代文化≫35-8, 古代學協會, 1983). |

| 0705) | 慶北大 博物館, 앞의 책. |

| 0706) | 慶北大 博物館, 위의 책. |

| 0707) | 尹炳鏞,≪釜山老圃洞古墳群≫Ⅰ·Ⅱ(釜山市立博物館, 1985·1988). 釜山大 博物館,≪釜山老圃洞遺蹟≫(1988). |

| 0708) | 鄭澄元,<釜山 槐亭洞甕棺墓>(≪考古學≫4, 1977). |

| 0709) | 李相憲,<金海 大成洞 古墳群 第1次 發掘調査 報告>(≪제14회 한국고고학전국대회 발표요지≫, 1990). 金宰佑,<金海 大成洞 第3次 發掘調査>(≪제35회 전국역사학대회 발표요지≫, 1992). |

| 0710) | 沈奉謹,<金海 池內洞甕棺墓>(≪韓國考古學報≫12, 1982). |

| 0711) | 文化財硏究所,≪金海良洞里古墳≫(1989). 林孝澤,≪洛東江下流域 加耶의 土壙木棺墓 硏究≫(漢陽大 博士學位論文, 1993). |

| 0712) | 孫秉憲 외,≪金海退來里遺蹟≫(成均館大 博物館, 1989). |

| 0713) | 李健茂 외,<義昌 茶戶里遺蹟 發掘進展報告(Ⅰ)>(≪考古學誌≫1, 1989). ―――,<昌原 茶戶里遺蹟 發掘進展報告(Ⅱ)>(≪考古學誌≫3, 1991). |

| 0714) | 安春培,≪昌原三東洞甕棺墓≫(부산여대 박물관, 1984). |

| 0715) | 朴東百·秋淵植,≪昌原 道溪洞古墳群≫1(창원대 박물관, 1987). |

| 0716) | 金東鎬,≪固城松川里 솔섬 石棺墓≫(동아대 박물관, 1977). |

| 0717) | 申敬澈,<釜山 慶南 出土 瓦質系土器>(≪韓國考古學報≫12, 1982). |

| 0718) | 鄭永和 외,≪陜川苧浦古墳A地區發掘調査報告≫(영남대 박물관, 1987). |