Ⅰ. 일제의 식민지 통치기반 구축

1. 무단통치체제의 확립

일제는 1905년<보호조약>을 강요하여 統監府 제하에 한국을 지배함에 있어서 한민족의 완강한 항일 저항을 견디어 낼 수가 없었다. 그리하여 일제는<한일신협약>(1907. 7)과 군대해산(1907. 8)을 강행하면서 한국을 완전히 병합하고자 했을 때 당시 육군대신이던 테라우치 마사타케(寺內正毅) 현역대장을 새 統監으로 임명함으로써 일제가 흔히 쓴 무력에 의한 지배본질 그대로 통감부를 군대식 통치기구로 바꾸어 갔다. 뿐만 아니라 테라우치는 한국에 부임하기도 전에 일본정부와 협의하여 병합후 한국에 설치될 통치기구에 대하여 다음과 같은 사항을 통치방침001)으로 결정하였으며 그것이 후에 조선통감부와 나아가서 朝鮮總督府 설치의 기본방침이 되었다.

① 조선에는 당분간 헌법을 시행하지 않고 大權에 의하여 政務를 통할하는 권한을 가진다. ② 총독은 천황에 직접 예속하여 조선에 있어서의 일체의 政務를 통할하는 권한을 가진다. ③ 총독에게는 대권의 위임에 의하여 법률사항에 관한 명령을 발하는 권한을 부여할 것. 단 본 명령은 따로 법령 또는 법률 등 적당한 명칭을 붙일 것. ④ 조선의 정치는 될수록 간이하게 함을 요지로 할 것. 따라서 정치기관도 역시 이 主旨에 따라 改廢할 것. ⑤ 조선의 관리는 그 계급에 따라 될 수 있는 한 다수의 조선인을 채용할 것. ⑥ 조선에 총독을 두고, 현역 육·해군 대장으로 이에 보한다. ⑦ 종래 한국정부에 속했던 관청은 내각 및 表勳院 등을 제외하고는 조선총독부관서로 간주하고, 당분간 이를 존치한다.

이러한 방침에 따라 1910년 9월 30일 이른바<조선총독부 관제>(칙령 제354호)가 공포되고, 그 이튿날부터 실시되어 조선총독부가 성립되었다. 총독을 아예 육·해군 현역대장으로 임명할 것을 명문으로 규정하였기 때문에, 일제의 식민지 통치기구는 무관총독과 헌병경찰을 중심으로 한 군사적인 통치기구로 확립되었다. 3·1운동 이후인 1919년 8월에<조선총독부 관제 중 개정>이 이루어져 文官도 총독으로 임명될 수 있도록 하는 등 상당한 외형적 변화가 이루어졌으나, 군사적인 통치기구로서의 본질에 있어서는 변함이 없었다.

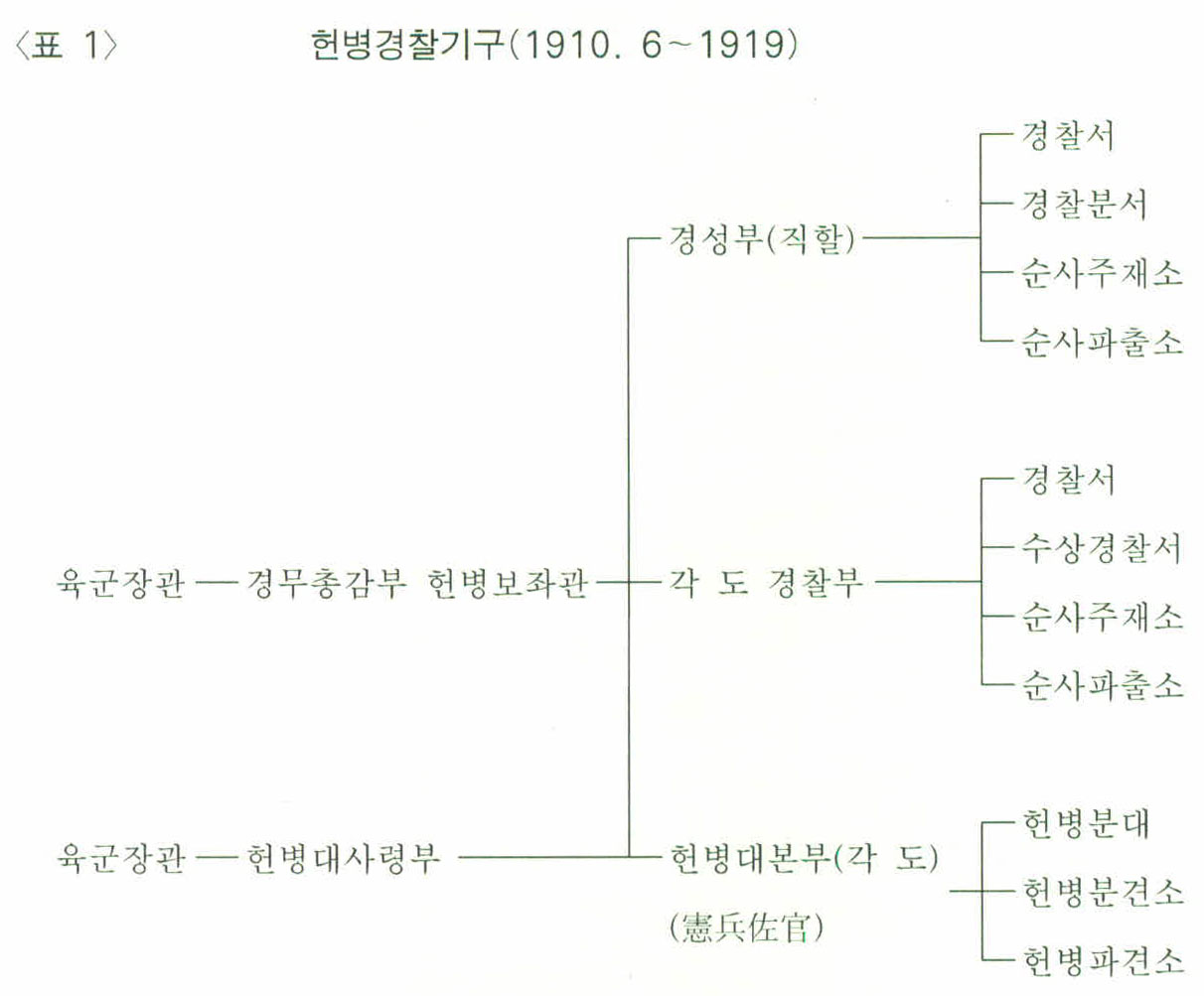

이러한 경찰제도에도 불구하고 치안상 불안을 느끼자 최후의 절박한 궁여지책으로 한일경찰을 통합하고 통감부하의 일본군사령관으로 하여금 군사경찰을 장악케 하고 주로 한국의 치안유지를 담당케 함으로써 한국에 있어서 일본 군사경찰의 부분적 일원화를 기했으며 다만 일반 한국인·일본인에 대한 경찰사무는 한국정부에 초빙된 일본인이 이를 담당하게 하였다. 뒤이어 1908년 6월 헌병보조원제를 실시하여 헌병의 수는 보조원 4,392명(한국인)을 포함해서 총원 6,761명에 달하여 통감부 설치 당시에 비해 8배가 증가하고 그 분대·분견소도 212개소에서 453개소로 증가하였다.002) 마침내 1910년 6월 24일 한국경찰사무의 위임에 따라 한국과 일본의 양 경찰조직을 통감부하로 통합시켰으니 여기서 군사경찰인 헌병과 일반경찰이 완전히 합일된 헌병경찰체제가 확립되었던 것이다. 그 헌병경찰기구는<표 1>과 같으며 이 체제는 1919년 사이토(齋藤) 총독의 기구개혁으로 보통경찰제도로 변혁되기까지 병합 후에도 억압체제로서 지속되었다. 이에 의하면 한국주둔군 헌병의 대장인 육군장관이 경무총감을 겸임하고 각 도에 파견된 헌병대장인 憲兵佐官이 각 道의 경무부장을 겸임하여 오직 통감의 지휘하에서 경찰사무를 전담케 하였다. 그리고<한일병합>후인 1910년 9월에는 조선총독부가 정식으로 성립되기도 전에<朝鮮駐軍憲兵條令>이 발표되었으며 그에 따르면003) ‘조선주둔헌병은 치안유지에 관한 경찰 및 군사경찰을 장악’(제2조), ‘헌병장교·준사관·하사관·상등병에게는 조선통감이 정하는 바에 의하여, 재직 중에 경찰관의 직무를 집행시킬 수 있도록’(제3조) 했다. 그리고 서울에 헌병대사령부를 두고 각 도 헌병관구에 1개의 헌병대를 두도록 했다(제7조). 이어 일제는 이를 토대로<조선통감부 경찰관서제>를 공포하여 통감부의 헌병·경찰제도를 확립하였다.

이와 같은 기구를 갖춘 일제의 헌병경찰은 1910년에 전국에 1,135개의 헌

병경찰기관에 경찰 5,694명, 헌병 2,019명, 합계 7,713명으로 당시 한국인 2천명에 1명씩으로 되었다.004) 또 헌병경찰제도가 제도상 폐지된 1920년에는 경찰의 수가 18,376명으로 되어 한국인 1천명에 경찰 1명씩으로 되었다. 이들 방대한 조직과 인원을 갖춘 헌병경찰은 군사·치안뿐만 아니라 행정·사법 기타 잡무에 이르기까지 모든 분야에 다 간섭할 수 있는 권한을 인정하고 있어 거의 ‘憲兵萬能’이라고 해도 과언이 아닐 정도였던 것이다.005)

| 001) | 田保橋潔,≪朝鮮統治史論稿≫(成進文化史, 1972), 52쪽. 金雲泰,≪日本帝國主義의 韓國統治≫改新版(博英社, 1998), 143∼144쪽. 條約局法規課,<日本統治時代의 朝鮮>(≪外地法制誌≫第四部の二, 昭和 46년, 1972), 11∼13쪽. |

|---|---|

| 002) | 田保橋潔, 위의 책, 118쪽. 明石 헌병대장이 헌병경찰관을 일원화시켜 병력을 대폭 강화한 것은 의병토벌이 목표였다. 1906년부터 항일운동의 最盛期인 1908년 말까지의 기간에만 被害死者 일본인 120여 명, 한국인 1,250명, 소실가옥 6,800여 호, 토벌에 의한 군대·헌병·경찰관의 손해는 사망 일본인 127명, 한국인 52명, 부상 일본인 252명, 한국인 약간 명, 義兵死者 15,000명에 달했다. |

| 003) | 山辺健太郞,≪日本統治下の朝鮮≫(東京:岩波書店, 1971), 16쪽. |

| 004) | 山辺健太郞, 위의 책, 19쪽. |

| 005) | 이태일,<일제의 식민지 통치와 관료주의>(≪한국사회연구≫2), 216∼218쪽. |