가. 서북지방

가) 팽이형토기

신석기 후기 한반도 서북지방에 중국 농경문화와 함께 黑陶가 들어와 기존의 櫛文土器를 변화시키면서 형성된 것이 팽이형토기이다. 팽이형토기의 형태는 아가리를 밖으로 말아서 겹싼 二重口緣이고, 밑바닥은 좁은 平底로 굽처럼 만들었으며 약간 배가 부르다. 전체적으로 팽이모양을 하고 있으며 평면에 세워 놓을 수 없을 만큼 밑바닥이 뾰족하고 좁은 것이 특징이다(<그림 1-①>).

胎土는 진흙에 모래와 滑石 혹은 石綿가루를 섞은 것이 많으며 손으로 빚어 만들었다. 갈색을 띠고 있는 것이 보통이나 더러는 흑색 또는 흑갈색도 있다. 크기는 높이 20∼30cm, 아가리 직경 10∼30cm가 보통이나 높이 50cm에 이르는 것도 있다.

팽이형토기는 청천강유역·대동강유역·황해도지방에 분포되어 있는데, 대부분 주거지에서 출토되지만 지석묘에서 출토되기도 한다. 이 팽이형토기는 후대로 내려오면서 말아 겹씌운 이중구연부가 얇아지거나 사선을 그어 이중구연처럼 표시하기도 하고, 밑바닥이 조금 넓어지기도 하였다. 또 목이 달린 壺形도 함께 출토되는데 이렇게 변화 발전한 형태를 북한에서는 변형팽이형토기라고 한다.

나) 미송리형토기

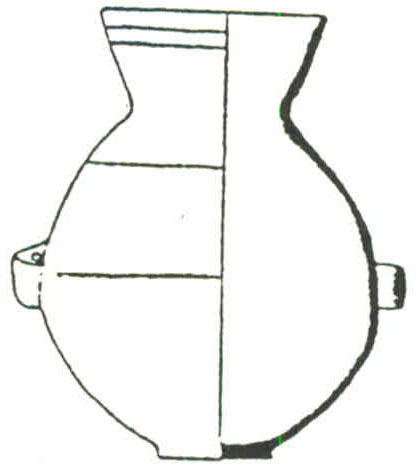

평안북도 의주군 미송리유적에서 처음 발견되어 美松里形土器라 부르게 되었다. 미송리형토기의 형태는 밖으로 벌어진 긴 목을 가진 항아리인데, 몸체 중간에 띠를 말아 붙인 것 같은 한 쌍의 손잡이를 붙였고, 입술부분과 몸체에 횡으로 2∼3개의 선을 돌려 놓았다(<그림 1>-②). 줄무늬는 없는 것도 많이 있고 손잡이도 띠말이가 아닌 꼭지모양의 돌기로 된 것도 있다. 이외에도 바닥이 약간 들린 굽의 형태를 한 것도 있다.

미송리형토기는 압록강 하류유역의 용천군 신암리유적 제2문화층 주거지와 영변군 세죽리 주거지, 그리고 개천군 묵방리 지석묘에서도 출토하였는데, 신암리토기는 목이 벌어지거나 직립한 것이 미송리토기와 조금 다르고, 몸체에 횡선·종선·점선·번개무늬 등의 문양이 많다. 묵방리 출토품도 이와 유사하다. 또 遼東의 崗上 石棺墓에서도 미송리토기와 똑같은 형태의 것이 있고, 비교적 배가 부르고 밑이 넓은 안정감을 주는 항아리들도 있다.

미송리형토기는 팽이형토기가 중국으로부터 들어오는 여러 형태의 토기에 영향을 받아 변화를 일으키면서 지역적 특성을 띠게 된 것이라 할 수 있다. 팽이형토기의 변화는 강계시 공귀리유적 출토품에서 이미 나타나고 있다. 즉 짧지만 외반하는 목이 있고, 세로 띠처럼 붙인 손잡이가 있으며, 밑이 넓고 몸체에 비해 키가 큰 것이 초기 팽이형토기와 다르다. 그리고 옹형토기도 입술부분이 직선에 이중이 아니며 孔列文을 둘렀고, 몸체에 꼭지형손잡이를 붙였다. 역시 초기 팽이형토기와는 차이가 있다. 결국 팽이형토기가 서서히 변하다가 새로운 형태의 미송리형토기를 형성한 것이라 하겠다. 미송리형토기에는 高柸·鉢 등 다양한 형태의 토기도 있다.