나. 동북지방

가) 화분형토기

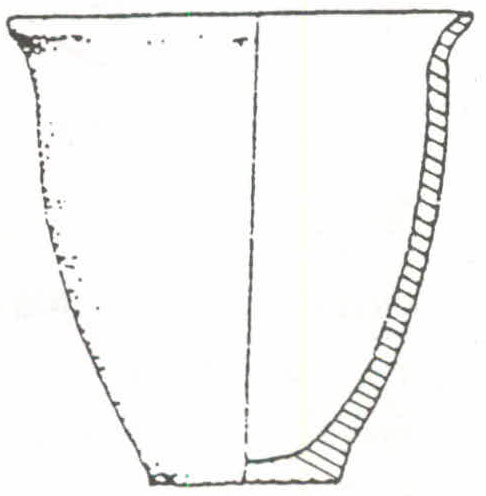

花盆形土器는 두만강유역을 중심으로 많이 출토되는 土器群이다. 아가리가 약간 밖으로 꺾이거나 수직이면서 밑바닥은 비교적 넓고 몸체는 직선에 가까운 형태로 오늘날의 화분 형태를 하고 있다. 그러나 모든 토기가 이런 형태만은 아니고 아가리가 약간 오므라지면서 짧은 입술 부위가 밖으로 벌어진 것, 배가 부른 항아리 등 다양하다. 색깔은 갈색을 띠고 있으며 태토에는 모래를 많이 섞었고, 더러 흑갈색을 띠는 것도 있다. 또 입술부위 아래에 구멍을 뚫어 한 줄 돌린 것도 있다(<그림 2>).

나) 공렬문손잡이토기

함경남도 영흥읍에서 꼭지모양의 손잡이가 달린 직립 구연의 深鉢形土器가 출토하였는데 구연부 밑에 공렬문을 돌렸다. 그 기형은 앞에서 본 강계시 공귀리의 심발형과 똑같다. 이 토기는 이중구연의 팽이형토기 파편들과 고배·小鉢 등과 함께 출토되었다.

공렬문은 일찍이 두만강유역의 화분형토기에서도 보이는데, 압록강 상류와 함흥평야에서 이러한 새로운 형태의 정형화된 토기로서 출현한 것이다. 이 토기는 팽이형토기의 형태에 화분형토기의 공렬문을 취하면서 밑바닥이 좀더 넓어져서 안정감을 주는 토기의 형태가 되었다고 보여진다.

다) 적색마연토기

태토는 모래를 섞지 않은 고운 흙이며, 토기 표면을 잘 마연하여 빛나게 하고 산화철을 발라 붉은 색을 내었다. 기형은 목이 안으로 오므라진 평저의 단지·항아리 등이다. 회령 오동, 무산 호곡동, 웅기 서포항, 나진 초도 등 함북지방과 만주 연길지방에 분포되어 있다.

라) 채문토기

평저에 배가 튀어나왔으며 길고 곧은 목을 가진 항아리인데, 몸체 어깨에 지그재그로 덫무늬를 돌리고 흑색의 점선문, 혹은 線文을 그린 것과 U자형의 검은색 무늬를 그린 것 등이 있다. 기형은 중국 채문토기와 유사하고 무늬도 닮았다. 나진 초도유적과 웅기 송평동유적 등에서 출토되었다.