다. 중부지방

가) 가락식토기

可樂式土器는 서울 성동구 가락동 구릉상에 있는 주거유적에서 출토된 토기를 표지로 하는 유형이다. 심발형과 壺形 두 종류의 형태가 있는데 모두 태토에 석영·장석 등의 모래를 섞었으며, 적갈색을 띠고 있는 낮은 火度에서 구운 토기이다.

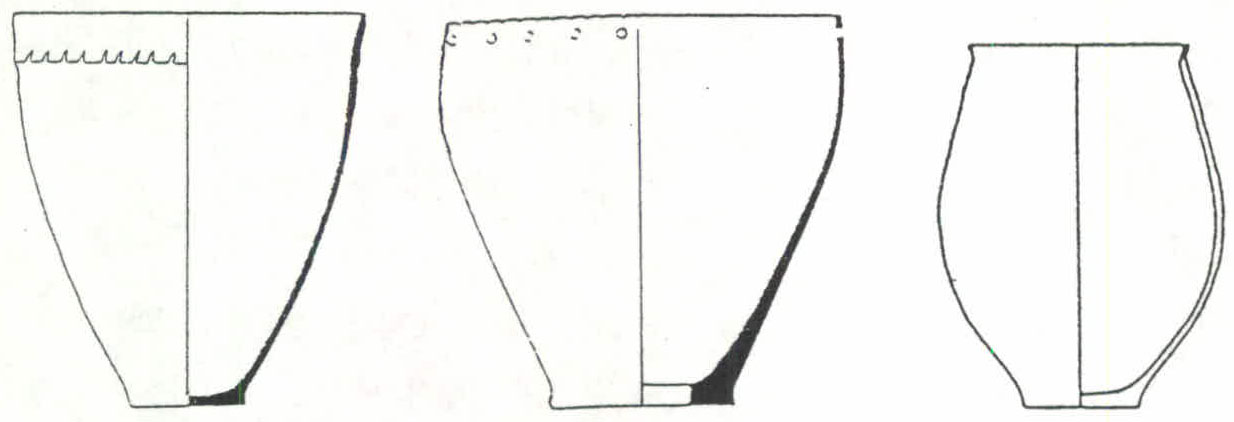

그 중 심발형토기는 그 형태가 팽이형토기와 비슷한데, 밑바닥이 좀더 넓어 토기를 세워도 안전할 만큼 크고 동체는 팽이형보다 더 직선에 가깝게 뻗어 있으며 직립 구연이다. 이 토기의 가장 특징적인 부분은 구연부로서, 팽이형토기처럼 밖으로 꺾어 접어 2중으로 겹씌웠는데 아주 얇아 단면 실측도를 보면 그 두께가 몸체 부분과 별 차이가 없다. 그리고 접어놓은 입술부분의 너비는 3∼4.8cm이며, 접어 붙인 부분이 몸체에 잘 접착되게 하기 위하여 접착부위를 꼭꼭 눌러놓은 자국이 있다(<그림 3>-①).

가락식토기에는 아직 소형이 많이 나타나지 않는다. 강화도에서 팽이형토기의 파편들이 발견된 예는 있으나, 그 외 중부지방에서는 이 가락식토기가 무문토기의 가장 이른 시기의 형태로 판단되고 있다. 흔암리유적 7호 주거지에서도 유사한 토기가 출토되었다. 가락식토기는 북한계 팽이형토기의 발전형이라 생각되며, 따라서 시기적으로 후대에 속한다고 하겠다.

나) 공렬토기

경기도 파주군 옥석리, 서울 강남구 역삼동, 경기도 여주군 흔암리, 하남시 미사리 등 중부지방 주거유적에서 많이 출토되는 토기이다.

가락식토기와 유사한 심발형에 직립된 구연부를 이루고 있는데 구연부 밑에 일정한 간격으로 직경 5mm 정도의 작은 구멍을 둘러 무늬처럼 한 것에서 이름지어졌다. 이 구멍은 토기 안쪽에서 밖으로 뚫었는데 완전히 뚫리지 않은 것도 상당히 있어 구멍 자체가 토기의 용도와 관계가 있기보다는 무늬의 역할을 한 것으로 생각된다. 그리고 어떤 것은 구연부 첨단에 역시 일정한 간격으로 꼭꼭 찍어서 刻目文을 넣은 것도 있다. 요컨대 이 토기는 심발형에 口脣刻目·공렬문을 한 것이 그 특징이라 하겠다(<그림 3>-②).

이 토기는 목이 길고 배가 부른 호형토기와 小形鉢·高柸·紅陶 등 다양한 토기와 반출하고 있으며, 반출 석기도 다양하다.

앞에서도 보았거니와 공렬문은 두만강유역의 화분형토기와 압록강유역의 공귀리에서도 보인다. 이들과 한강유역 공렬토기를 비교하여 보면 함남 영흥읍에서 출토한 공렬토기와 가장 유사하다. 한강유역 공렬토기는 함흥평야 지방에서 발달한 공귀리식토기가 한강 상류로 들어와 중부지방에서 가락토기와 만나 역삼동식의 공렬토기로 정형화한 것 같다.

특히 공렬토기 출토 주거지의 탄소연대를 보면 옥석리는 2590±105B.P.(기원전 640년 전후), 흔암리 7호 주거지는 2520±220B.P.(기원전 570년 전후) 등으로 측정되어 편년에 중요한 기준이 되고 있다.

공렬토기는 영남지역 전역과 호남지방 섬진강유역에서 발견되고 제주도에서도 출토한다. 이는 한강유역 하류지방에서 남한강을 따라 충북지방을 지나 낙동강 상류지역으로 전파되고, 다시 강을 따라 영남지역 전역에 확산되었으며 해안을 돌아 섬진강유역에까지 이른 것이다.

다) 송국리식토기

충남 부여군 초촌면 송국리 주거지에서 처음 발견된 토기이다. 넓은 평저에 배가 불룩하고 구연부가 外反한 甕形土器인데, 태토는 진흙에 石英·長石粒을 섞었다. 색깔은 황갈색 혹은 회갈색을 띠고 있으며 無文이다(<그림 3>-③). 토기의 질은 한강유역의 공렬토기와 유사하나 다만 기형이 특이하다. 크기는 높이 20cm 전후의 소형에서 높이 50cm 전후의 대형도 있다.

요컨대 이 토기의 특징은 넓은 평저와 짧고 외반한 구연부라 하겠으며, 이 특성이 가락식토기나 공렬토기와는 계통이나 시간적 차이를 느끼게 하는 점이라 하겠다. 반출하는 토기로는 발형·심발형·잔·홍도 등이 있으며, 석기로는 半月形石刀·石劍·石鏃·有溝石斧·環狀石斧 등이 있는데 반월형 석도 중에는 三角形石刀에 가까운 것도 있다.

송국리식토기는 가락식토기와 공렬토기 다음 시기에 등장한 것으로 보아 무문토기 中期의 토기로 편년된다. 器形의 발달이나 器種의 다양함, 그리고 반출 유물들의 성격을 보아도 역시 공렬토기 이후에 속하는 것임을 알 수 있다.

송국리식토기는 전남 영암군 장천리, 승주군 대곡리 등 호남지방 전역에서 출토하며, 경남 거창군 대야리를 비롯한 영남지방에서도 널리 보이고 있다. 또한 공주 남산리와 송학리에서도 옹관으로 사용한 송국리식토기가 출토되었다. 이로써 송국리식토기는 널리 분포되어 있고 다양한 용도로 쓰여졌음을 알 수 있다.