나. 농경기술과 도구의 발달

농사를 짓기 위해서는 우선적으로 작물을 심을 땅을 먼저 확보하는 작업이 이루어져야 한다. 경작지를 확보하기 위한 개간작업에서는 우선 나무숲이나 잡목 등을 제거하는 벌채도구가 필요하며, 이에는 나무를 찍어 쓰러뜨리는 용도로서 도끼와 자귀가 사용된다.

돌을 마연하여 만든 도끼나 자귀는 우리 나라 남한지방에서 청동기시대에 여러 종류가 개발된 바 있는데, 청동기는 물론 철기가 보급된 단계에도 여전히 벌채도구로서 중요한 역할을 차지하고 있다. 왜냐하면 질이 좋지 않은 철제도끼보다는 오히려 견고하여 도구 자체의 손상이 거의 없으면서 벌채의 소기 목적을 달성할 수 있기 때문이다. 더욱이 철광산지가 없어 자체 생산이 어려운 지역에서는 마제돌도끼는 철기나 청동기의 역할을 대신할 수밖에 없다.

마제돌도끼와 홈자귀가 훨씬 늦은 철기시대까지 사용되는 곳 중의 한 지역이 제주도이다. 이 지역은 현무암지대로서 철광산지가 없어, 철제품은 바다 건너 남한지방에서 수입할 수밖에 없다. 실제로 삼국시대 전기에 해당하는 제주도 곽지리나 광령리유적에서는 철기대신 다량의 마제석기가 발견된다. 이러한 사정은 철기를 다른 지방에서 수입해야만 하는 우리 나라 다른 지역에서도 같으리라고 보여진다.

그러나 이미 기원전 3∼2세기경에 청동은 물론 철로 만든 도끼 실물자료가 한반도에서 적은 수량이나마 출토되고 있는 사실에 주목할 필요가 있다. 蓮花堡-細竹里類型의 중국 戰國系 철기유물이 출토하는 청천강 이북은 물론, 황해도와 금강유역 등지에서 확인되는 토광석곽묘 유적에서 세형동검과 함께 장방형 소켓을 가진 철제 주조도끼가 발견된다. 그러나 이 철제도끼가 발견된 무덤이 대체로 일정 수준 이상의 지위를 가진 사람으로 이해되므로, 도끼가 일반에 크게 보급되지 않았다고 보아야 한다.

청동제 도끼도 초기 철기시대의 토광석곽묘 유적에서 어깨가 넓은 형식과 날이 부채꼴 모양인 형식이 남한지방 여러 곳에서 적지 않게 발견되지만, 청동 자체의 견고성이 그리 높지 않아 벌채용이나 개간용 등의 농경구로 널리 사용되었을 가능성은 희박하다.

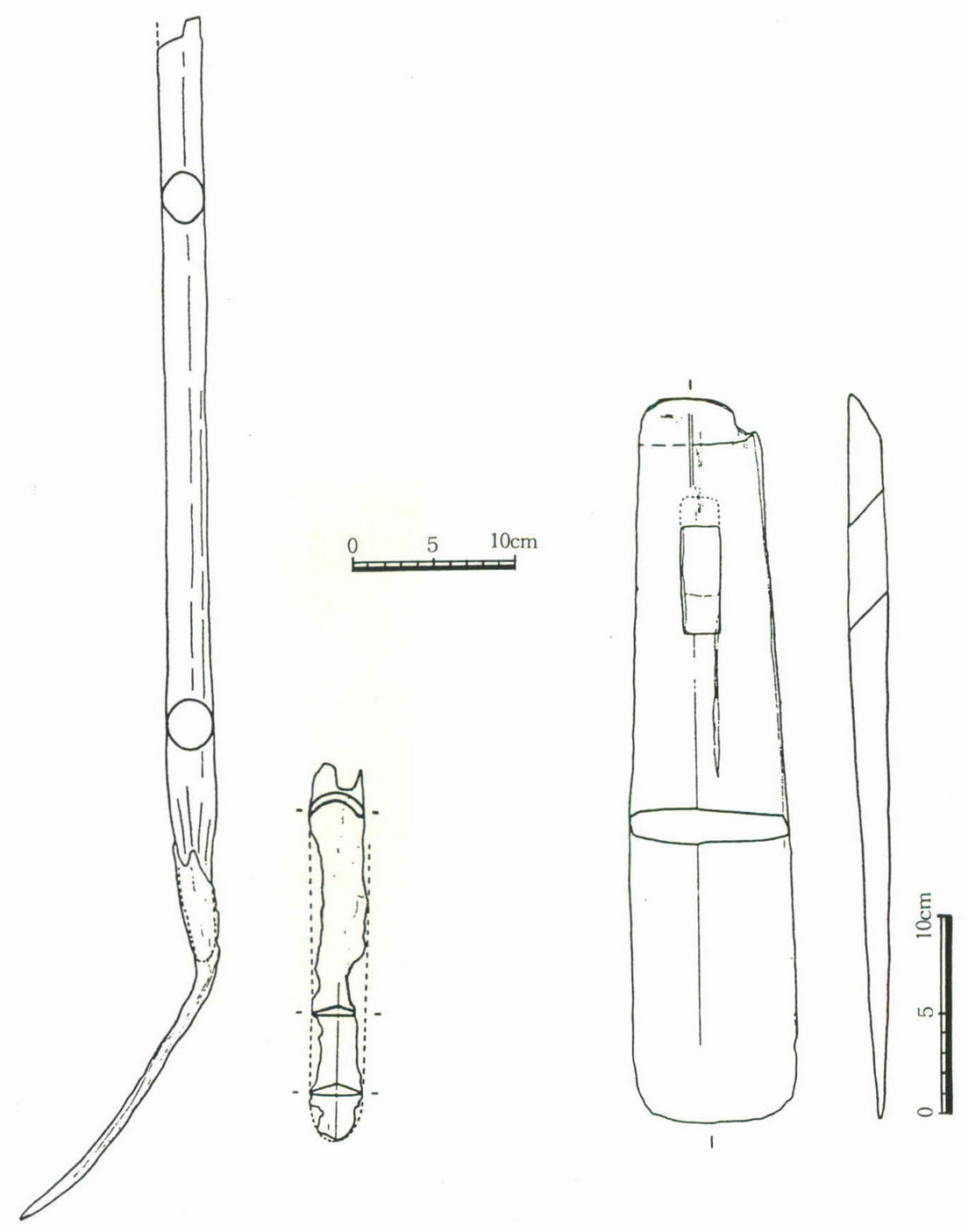

철제도끼가 보다 보편화된 것은 대체로 기원 전후한 시기로, 이 시기에 대동강·낙동강 등지에서 발견되는 토광목관묘에서 다량의 철제도끼가 발견된다. 그 중에서 특히 주목되는 것은 넓적한 형태의 板狀鐵斧로서, 남해안지방의 창원 다호리 등의 토광목관묘에서 나무자루에 끼위진 채로 발견되었다. 판상철부 말고도 경상도지방에서는 크고 작은 단조도끼가 다량 발견되었는데, 이러한 도구가 벌채용 도구로서 사용되었을 것이며, 이 단계에 들어서서 마제돌도끼가 드물게 발견되는 것은 이러한 철제도끼의 일반화와 관련있어 보인다.

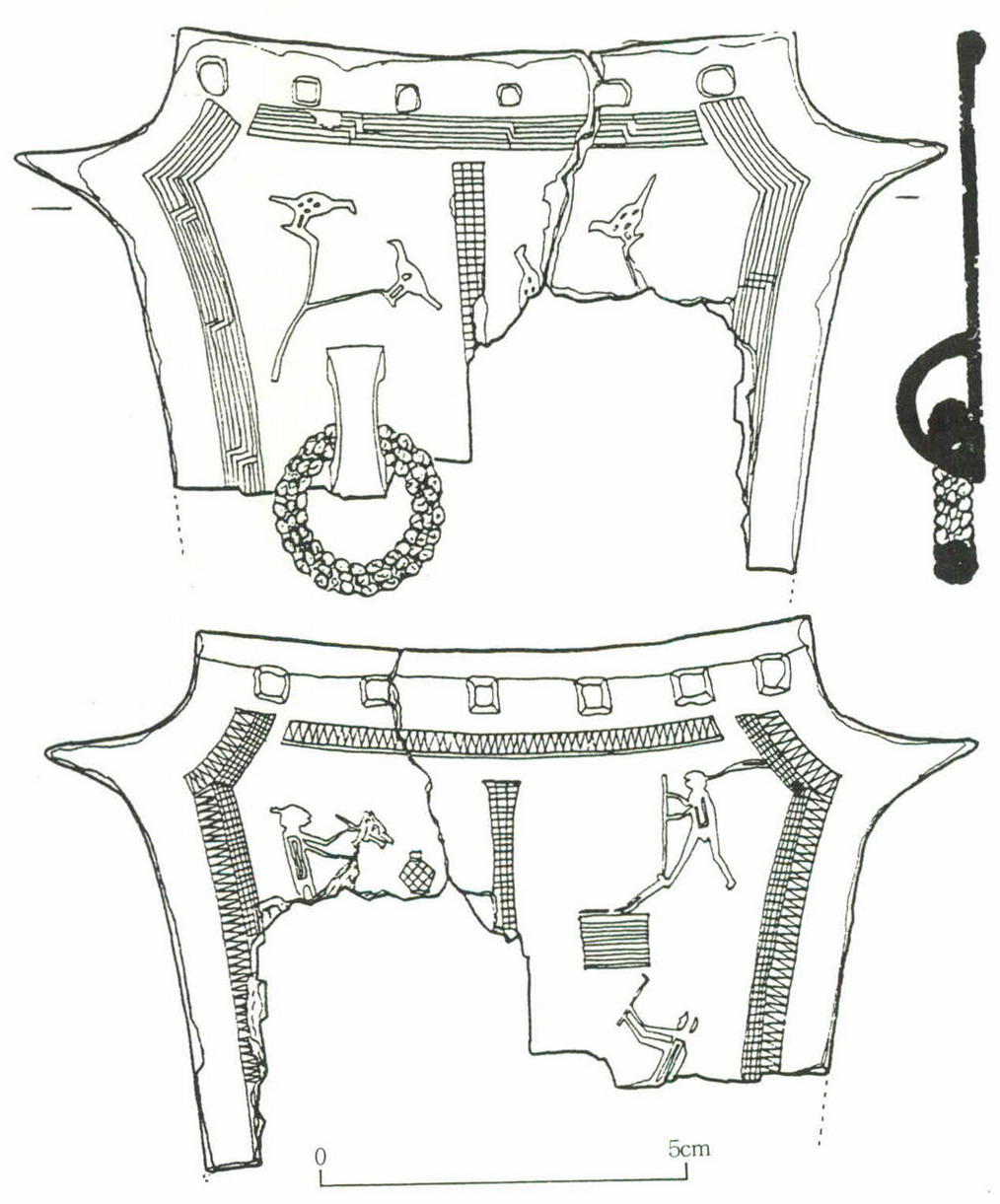

개간된 농경지를 일구는 경기용 도구로서 따비·가래·괭이 등이 있다. 초기 철기시대에 따비는 실물자료가 전하지 않으나 대전출토의 농경문청동기를 통해서 확인된다(<그림 1>).

농경문청동기에 남자가 발을 밟고 밭을 가는 따비가 묘사되었는데, 따비는 외날형식을 갖춘 것이다.0979) 외날따비는 우리 나라에서 현재 제주도에서 최근까지 사용되어 왔는데, 다른 지역은 물론 이웃 일본에서도 거의 확인되지 않는 농경구이다.

이 시기에 청천강 이북에는 전국계 철제 농기구가 보급되고, 중국 동북지방에서는 따비 끝에 조그마한 말발굽형의 날을 끼운 예가 있지만0980) 아직 한반도에서는 철로 만든 말발굽형 따비날이 발견되지 않았다.

그러나 기원전 1세기경으로 편년되는 창원 다호리 목관묘와 그보다 늦은 울산 하대 72호 목곽묘에서 부장품으로 발견된 따비라고 주장되는 철기유물이 있는데,0981) 발을 디딜 답판이 없어, 따비라기보다는 괭이에 가깝다. 이 밖에 삼국시대 전기에 속하는 철제 기경구로 부산 하대리 43호 목곽묘에서 발견된 19cm 길이의 가래날과 14cm 길이의 쇠스랑이 있어 주목된다.0982) 정식 보고서가 나오지 않아 확실한 것은 알 수 없으나, 특히 쇠스랑은 鐵齒杷라 하여 그 동안 더 늦은 삼국시대 후기에 와서야 비로소 사용된 것으로 알려졌던 것인만큼 그 기원을 확인할 수 있는 실물자료로 중요하다.

한편 목제 기경구로 최근에 전남 광주 신창동에서 발견된 예가 있다.0983) 날의 상단에 구멍이 있어 곧은 자루를 직각으로 끼워 맞추게 되어 있는 평괭이(鍬)와 날 상단에 꼬다리가 있어 굽은 자루를 장착하게 된 곡병괭이(曲柄鍬)가 있다. 평괭이는 외날과 세 다리 형식이 있고, 곡병괭이 날은 전체 길이가 48cm로 두 다리를 가진 것이다.

이러한 목제괭이는 일본 야요이시대의 여러 농경 관련 유적에서 다량 발견되었는데, 자루에 날이 직각이나 예각으로 장착되는 괭이와 일직선 혹은 둔각으로 연결되는 가래(鋤)로 분류, 연구되고 있어 참고가 된다.0984) 이 밖에 광주 신창동에서는 절구공이가 발견되어, 괭이와 함께 일본 야요이시대의 일체 농경구 제작기술이 남한지방에서 전수되었을 가능성을 높여주고 있다.

일본의 키타규슈(北九州)지방에서는 자갈이 많아 불안정한 선상지 선단 부근의 경작지 유적보다는 하천변에서 한단 높은 선상지 중앙의 안정된 경작지 유적에서 자루와 날이 직각을 이룬 괭이가 압도적으로 많이 발견된다고 한다. 또한 후기로 갈수록 날과 자루가 직선을 이룬 가래가 줄어드는데, 결국 가래는 불안정한 토지를 개간하는 데 사용되는 것으로 토목구의 성격을 띠고 있음을 알 수가 있다.0985) 한편 북한에서는 청동기시대에 주의리 니탄층에서 나왔다고 하는 쟁기 혹은 후치를0986) 청동기시대 것으로 주장하고 있는데 그 편년의 근거가 확실하지 않다.

알곡작물을 수확하는 도구로서 청동기시대부터 제작 사용된 반월형돌칼과 돌낫의 사용은 초기 철기시대에도 지속되는데, 돌칼은 이 단계에 삼각형으로 형태가 발전하였음이 해남 군곡리패총에서 확인된 바 있다. 철로 만든 반월형칼은 영변 세죽리에서 확인된 예가 있지만 한반도는 물론 중국 동북부지방에서도 그 발견되는 경우가 드물다. 그에 비해 다량 발견되는 철제낫은 대동강유역에서는 기원전 1세기경의 토광묘에서 확인되지만 남한지방에서는 기원후에 와서 비로소 보편화된다.0987) 철이 귀한 제주도에서는 전복껍질로 만든 반월형칼이 늦은 시기에까지 사용된다.

이와 같은 농기구의 철제화 과정을 정리하면 기원전 초기 철기시대에 청천강 이남의 세형동검지대에서 가장 먼저 벌채용의 도끼류가 철기화하고, 다음이 수확도구, 그리고 삼국시대 전기를 지나서야 경기구가 보편화된 것으로 이해된다.

| 0979) | 韓炳三,<農耕文靑銅器에 대하여>(≪考古美術≫112, 考古美術史學會, 1971). |

|---|---|

| 0980) | 李南珪,≪東アジア初期鐵器文化の硏究≫(廣島大 博士學位論文, 1991). |

| 0981) | 李健茂 외,<義昌 茶戶里遺蹟 發掘進展報告(Ⅰ)>(≪考古學誌≫1, 韓國考古美術硏究所, 1989), 5∼174쪽. |

| 0982) | 부산대 박물관,≪선사와 고대의 문화≫(1996), 51쪽. |

| 0983) | 趙現鍾·張齊根,<光州 新昌洞遺蹟-第1次調査槪報>(≪考古學誌≫4, 1992), 31∼134쪽. 국립광주박물관,<광주 신창동유적 발굴조사 설명자료>(1995년 7월 19일). ―――,<광주 신창동유적 발굴조사 설명자료>(1997년 5월 12일). |

| 0984) | 山口讓治,<西日本の初期木製農耕具>(≪日韓交涉の考古學≫彌生時代篇), 51∼56쪽. |

| 0985) | 田崎博之, 앞의 글, 75∼76쪽. |

| 0986) | 황기덕,≪조선의 청동기시대≫(과학백과사전출판사, 1984), 93쪽. |

| 0987) | 千末仙,<鐵製農具에 대한 考察>(≪嶺南考古學≫15, 嶺南考古學會, 1994), 28∼30쪽. |