나. 궁궐

개성 궁궐에 관해서도≪고려사≫나≪고려도경≫의 기록과 약간의 유적에 대한 기록 및 앞에서 말한 근래에 실시된 발굴조사보고들이 있다. 여기에서는 이들 내용을 바탕으로 궁궐의 배치와 건물의 모습을 살피도록 하겠다.

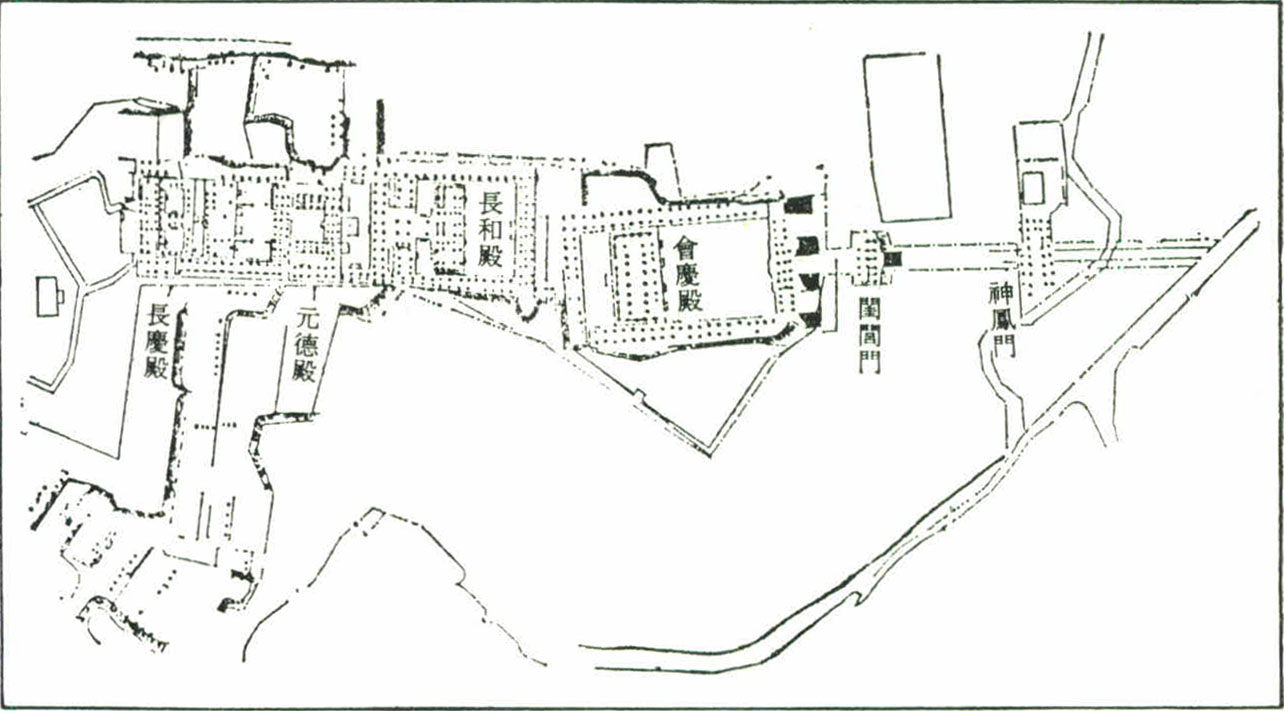

황성의 정문인 廣化門을 들어서면 왼쪽에 왕궁의 정문인 昇平門이 있다. 승평문은 重層의 樓門으로 문 좌우에 높은 대〔觀〕를 갖춘 세 개의 출입문이 나란히 있는, 우진각지붕 양 끝에 火珠로 장식된 웅장한 문이었다. 승평문을 들어서면 동서에 각각 정자가 있는데 모두 同樂亭이라고 했다. 북쪽에는 神鳳門이 섰고, 同樂殿과 신봉문 앞은 넓은 광장인 毬庭이다. 신봉문은 승평문을 능가하는 규모로 그 기단이 정면 32m, 측면 18.5m이며 문은 정면 7칸, 측면 5칸이었다. 구정 동쪽에는 春德門이 있어 세자궁인 麗正宮으로 통했고, 서쪽에는 太初門이 있어 왕의 거처인 乾德殿으로 통했다. 신봉문 북쪽은 지세가 높아지며 10여 보 가서 閶闔門에 달한다. 이 문은 정면 5칸, 측면 2칸이나 지금은 문 기단 위 북쪽에 활주초석이 하나씩 남아있을 뿐이다. 창합문을 지나 19m 더 나아가면 높고 가파른 會慶殿門 앞 계단에 닿는다.

회경전문 앞 계단은 33단이며, 이를 오르면 정문과 그 좌우에 누각이 있는 회랑으로 둘러싸인 개성 궁궐의 정전인 회경전이 있다. 회경전문은 정면 5칸, 측면 3칸이다. 회경전은 중앙이 약간 높고 앞에 月臺가 있는 기단 위에 선 세 건물이 병립했다고 하나, 유구로는 정면 9칸, 측면 4칸의 건물로 보였다. 건물은 규모가 크고 화려함이 다른 궁정 건물의 으뜸이며 동서에 설치된 계단에도 단청과 銅花로 장식된 난간이 있었다. 양측의 회랑은 30칸에 이르며 회랑 안 마당에는 塼을 깔았고 지금도 그 일부가 남아있다.

회경전 북쪽에는 長和殿이 있다. 이 장화전은≪고려도경≫에만 보이는 궁전 이름이다. 장화전의 기본 평면은 회경전과 비슷하나 장화전을 둘러싼 회랑이 복랑이고, 장화전 건물에 뒷채가 두 채 있다는 점들이 다르다. 또 장화전의 남북 방향이 회경전에 비해 동쪽으로 약 5도 차이가 있으며, 이것은 두 궁전의 건립 시기 차이에 의한 것으로 보고 있으나,540) 오히려 만월대의 지형적 조건에 의한 것이 아닌가 생각된다. 장화전 북쪽에는 文德殿이 있었는데≪고려도경≫에서는 이를 원덕전이라 했다. 문덕전 북쪽에는 禁苑이 펼쳐져 있으므로 야산을 기본으로 한 고려시대 정원양식이 집중적으로 표현되었을 것이나, 지금은 정자들의 터와 계단들이 남아 있을 뿐이다.

중심건물군의 서쪽은 왕이 일상생활을 한 重光殿을 비롯한 여러 건물과 내정에 해당하는 건물, 각종 편전들이 있었던 곳이다. 또 중심건축군 서쪽에는 축대를 쌓아 회경전에 덧붙여 또 하나의 건물터가 있다. 그런데≪고려도경≫에서는 臨川閣에 수만 권의 책을 소장했다 하였는데, 이와 비슷한 서고를 갖춘 건물로서 축대를 높이 쌓고 왕과 그 측근들이 살 만한 궁전으로는 延英書殿이 있다. 이 건물은 숙종을 비롯한 왕의 거전으로 集賢殿으로 썼던 궁전이며, 북쪽에 문이 있는 것도 기록과 맞다 하여541) 임천각을 연영전으로 보고 있다.

회경전 서북쪽 건축군 속에 건덕전이 있는데, 건덕전은 회경전에 버금가는 크고 화려한 궁전이다. 건물 기단의 두 계단 난간 장식도 회경전과 같다. 이 궁전은 왕이 일상적인 정사를 수행한 곳이며 뒤에 大觀殿으로 이름을 고쳤다.≪고려도경≫에 의하면 건덕전 뒤에는 萬齡殿이 있으며, 그 크기는 조금 작으나 화려한 궁전으로 왕의 침실이었고, 그 주위에는 비빈과 시녀들의 거 처가 있다고 했다.

중광전 가까운 서쪽에는 寶文閣과 淸燕閣이 있었고, 중광전 북쪽에는 축대를 쌓아 100m 거리의 한 단 높은 자리에 궁전건물들이 나란히 섰던 자리가 남아있고, 중광전 서쪽 골짜기에는 주로 내전이 있었다. 중심건물군의 동북부에는 왕세자궁인 여정궁이 있고, 그 앞쪽에는 3성 6부의 관아들이 있었으나, 지금은 그 흔적도 남아있지 않다.

고려에서는 개성 궁궐 이외에 평양을 서경으로, 경주를 동경, 한양을 남경으로 삼아 3경을 경영하였고, 그 나름의 궁궐을 건립하였으며 그 밖에도 여러 곳에 이궁이나 별궁을 경영하기도 했다.