다. 석등

이 시기에는 대체적으로 선대의 8각형 전형의 주류를 계승한 양식을 볼 수 있으나 석탑에서와 같이 전체의 형태가 둔중함을 면치 못하고 있다. 이것은 당시의 전체적인 하나의 시대성으로 이해해야 할 것이다. 그러나 고려시대에 이르러 신라시대 전형의 평면 8각형 석등 양식에서 벗어나 새로운 양식을 정립시킨 형태가 있는데, 그것은 평면 4각형을 기본형으로 한 것이다.

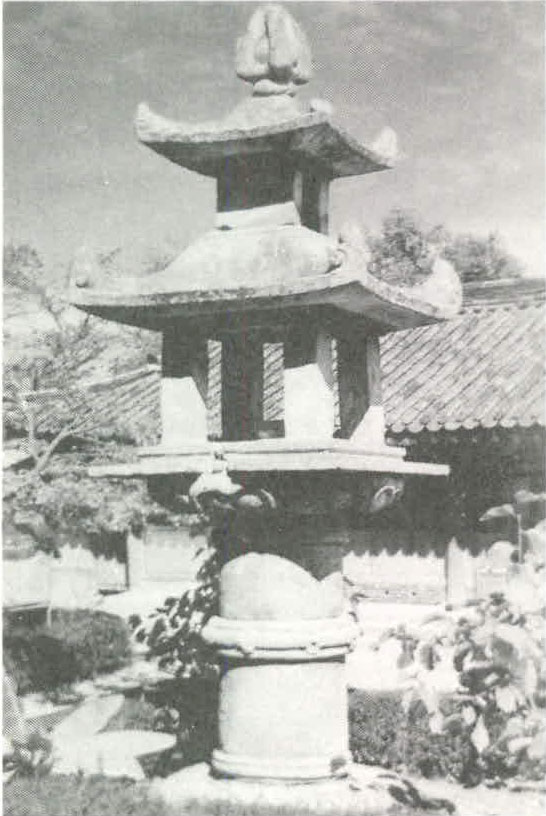

예컨대 灌燭寺石燈(보물 제232호<사진 5>)과 玄化寺址石燈은 이러한 종류에 해당하는 것이다. 竿柱는 평면이 원형이고 그 위에 4각형의 앙련석을 얹었으며 화사석은 네 귀퉁이에 석주만을 세우고 4각형의 옥개석을 덮고 있다. 開城博物館石燈에서는 간주도 4각형으로 되어 있어 신라시대의 8각형이 4각형으로 변형되어 하나의 특징적인 양식을 이루고 있음을 알 수 있으니, 이러한 형식에 속하는 유례는 전국적으로 상당한 수가 있다. 그리하여 이 시기에 건조된 석등을 형태별로 분류해 보면 평면 8각형의 전형 양식과 변형 양식, 쌍사자석등의 세 가지로 크게 구별할 수 있다.

가) 전형 양식

고유한 석등의 전형 양식은 평면이 8각으로 통일신라시대에 정립되었다. 이 양식은 8각의 연화대 위에 8각 간석이 세워지고, 그 위의 8각 앙련대 위에 8각의 화사석과 옥개석이 놓인다. 羅州西門石燈(보물 제364호)은 8각 간주에 銘記가 음각되어 있어 선종 10년(1093)에 건조되었음을 알 수 있는데, 이 석등은 4각형의 지대석 위에 8각의 하대와 간주, 상대석, 화사석, 옥개석, 상륜부의 보개석이 놓여 있어 전형적인 석등임을 알 수 있다.

나) 변형 양식

관촉사석등은 이곳의 석조미륵보살입상과 같은 연대로 추정하여 광종 19년(967)의 건조로 생각되는데, 간주는 원주형이고 화사석 이상은 4각형으로 변하였다. 沃溝 鉢山里石燈(보물 제234호)은 간주가 원주형으로 변하고 표면에 蟠龍과 雲紋이 조식되어 있다. 華川 啓星里石燈(보물 제496호)은 간주가 원형의 鼓腹形系를 따르고 있으며 화사석과 옥개석은 6각으로 이루어져 특이한 변형을 보이고 있다.

다) 쌍사자 석등

신라시대에 이미 法住寺雙獅子石燈(국보 제5호), 中興山城雙獅子石燈(국보 제103호), 靈岩寺址雙獅子石燈(보물 제353호) 등의 선례가 있으므로 고려시대에 이르러서도 쌍사자석등의 건립은 짐작할 수 있는 바다. 고려시대의 쌍사자석등으로는 高達寺址雙獅子石燈(보물 제282호)을 들 수 있는데, 이 석등은 신라시대 쌍사자상과는 전혀 다른 자세를 취하고 있어 주목된다.

즉 신라시대에는 두 마리의 사자가 하대석을 딛고 일어나 앞다리와 머리로 연화상대석을 떠받치고 있는 형태이다. 그러나 고달사지석등에서는 두 마리의 사자가 구부리고 앉아 있으며 그 위에 대석들을 놓아 등을 받들고 있는 형상이다. 쌍사자로 석등을 받들게 한 의장은 같다고 하겠으나 사자의 자세가 달라지고 있어 같은 쌍사자석등 계통이라 하여도 시대성을 보이고 있어 주목된다.

공지사항

공지사항