라. 석비

이 시기에는 통일신라 후기 양식을 답습하면서도 새로운 왕조의 강세에 따라 웅장하고 정교한 조각을 보이고 있다. 즉 비신 양면과 주위에 운룡문과 寶相花紋을 장식하고 龜趺의 龍頭는 더욱 환상적인 용두로 변하며 螭首 역시 정교하고 다양한 조각을 보이고 있다.

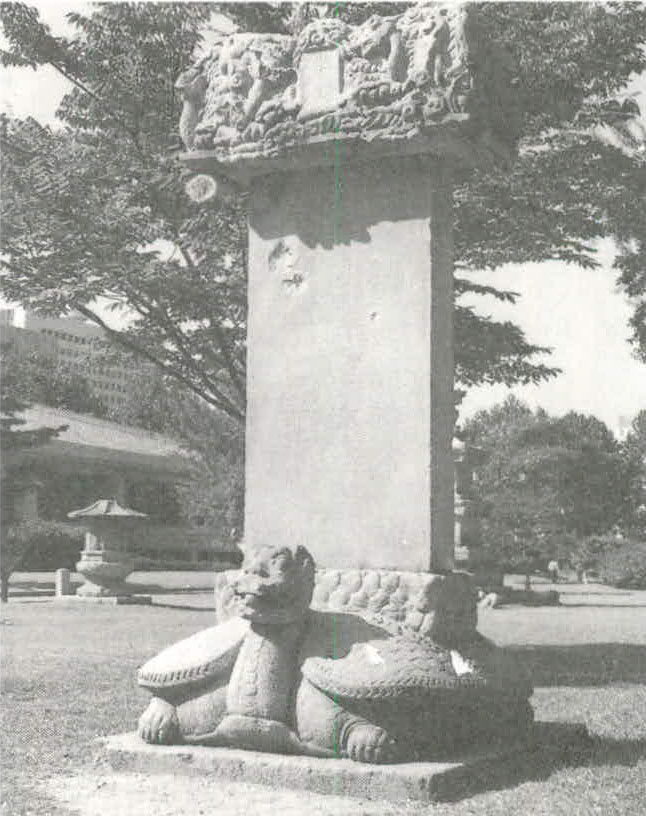

이 때의 대표적인 석비들을 열거하면 菩提寺大鏡大師塔碑(보물 제361호;태조 21년, 938<사진 6>), 興法寺眞空大師塔碑(보물 제463호;태조 23년, 940), 大安寺廣慈大師塔碑(보물 제275호;광종 원년, 950), 鳳巖寺靜眞大師圓悟塔碑(보물 제172호;광종 16년, 965), 普願寺法印國師寶乘塔碑(보물 제106호;경종 3년, 978), 高達寺址元宗大師慧眞塔(보물 제6호;광종 26년, 975), 淨土寺法鏡大師慈燈塔碑(보물 제17호;태조 26년, 943), 無爲寺先覺大師遍光塔碑(보물 제507호;정종 원년, 946), 興寧寺澄曉大師塔碑(보물 제612호:혜종 원년, 944) 등이라 하겠는데 특히 이들 석비의 용두는 몹시 험상궂은 인상을 하였으며 턱에는 짧은 수염이 붙어 있어 주목된다.

고려 전기에 있어서 선대의 양식 수법을 계승하여 걸작품으로 주목되는 대표작은 法泉寺智光國師玄妙塔碑(국보 제59호;선종 2년, 1085<사진 7>)를 들 수 있다. 이 탑비는 신라시대 작품에 비하여 손색없는 걸작품으로 귀부나 이수에 조식이 많다. 귀부는 넓은 지대석 위에 놓였고 龍頭化된 귀두의 목은 길게 직립하여 정면을 향하고 있는데 목에는 비늘이 표현되었다. 등에는 4각형의 구획 안에 따로 귀갑문을 새겼으며 다시 그 안에「王」字를 양각하였다. 등의 중앙에는 간결한 복면으로 비좌를 마련하고 비신을 세웠다. 비신은 전면의 주연에 보상당초문을 조각하고 양측면에는 쌍룡을 두드러지게 양각하여 특징적이다. 이수는 네 귀퉁이의 전각이 우뚝 솟았고 귀꽃을 달았으며 상면 중앙에 상륜부를 형성하여 보주를 얹었다. 이 석비는 전체가 하나의 조각품으로도 주목되는 우수한 석조물이라 하겠다.

이와 같이 비신의 측면을 장식한 예로는 奉先弘慶寺碑碣(국보 제7호;현종 17년, 1026), 七長寺慧炤國師碑(보물 제488호;문종 14년, 1060) 등을 들 수 있는 바 모두 11세기의 건조물인 점에서 한때 유행했었던 것으로 생각된다. 이 석비들은 대체적으로 王師·國師의 탑비이나 봉선흥경사비갈만은 그렇지 않고 현종 12년(1021)에 창건된 봉선흥경사 사적을 기록한 비갈이다. 이 석비도 귀부 위에 비신을 세우고 이수를 얹은 형태로 탑비들과 똑같은 양식을 갖추고 있어, 이 양식이 신라 이후 우리 나라 전형의 석비 양식임을 다시 한번 확증케 한다.

이 비갈을 살펴보면 용두화된 귀두를 오른쪽으로 돌리고 있는 것이 특이하다. 물고기의 지느러미 같은 넓은 날개를 귀두 좌·우에 장식하고 있으며 귀갑 중앙에는 앙련과 복련으로 이루어진 높직한 비좌가 있어 비신을 받고 있다. 비신의 앞면 주연에는 당초문대를 조각하고 그 안에 비문을 각자하였으며 양쪽 측면에는 보상화문을 조각하였다. 이수는 운룡문이 조각되어 있 는 바 사적비로서는 대표적인 수작이라고 하겠다.

혜소국사비는 용두화한 귀두의 턱이 긴 수염이 나있으며 짧은 목에는 옆으로 크고 작은 비늘을 조화있게 조각하였다. 귀갑문은 정 6각형인데 귀갑 중앙에 마련한 비좌는 낮게 표출하고 상단에 복련대를 돌렸다. 비신의 양쪽 측면에는 쌍룡이 아래 위로 길게 조각되었는데 보주를 사이에 두고 있다. 이수는 반룡과 운문으로 장식되었는데 정상 중앙에는 보주를 장식하도록 작은 구멍이 뚫려있다.